Le patrimoine religieux

Eglise Saint-Guinal : orgue Dallam, vitraux

Belle église des toutes premières années du XVIe siècle, abritant deux retables du XVIIe siècle et un magnifique buffet d'orgue de 1680, oeuvre de Thomas Dallam. Dédiée à Saint Guinial ou Guinal, édifiée sur les ruines d’un ancien sanctuaire du XIIIe siècle. Saint Guénal ou Guenaël est le successeur de saint Guénolé comme abbé de Landévennec.

Belle église des toutes premières années du XVIe siècle, abritant deux retables du XVIIe siècle et un magnifique buffet d'orgue de 1680, oeuvre de Thomas Dallam. Dédiée à Saint Guinial ou Guinal, édifiée sur les ruines d’un ancien sanctuaire du XIIIe siècle. Saint Guénal ou Guenaël est le successeur de saint Guénolé comme abbé de Landévennec.L'édifice comprend une nef avec bas-côtés de cinq travées d'inégales longueurs et un choeur. Au droit des deux dernières travées, on trouve des chapelles en ailes formant faux transept.

La maîtresse vitre de la Passion, restaurée en 1728, date de 1516 : de nombreuses armoiries, dont celles de Jean Autret et Marie de Coatanezre, de Jean de Coatanezre et Catherine des Lescus, couronnent le vitrail. Le vitrail est divisé en douze panneaux retraçant les scènes de la vie et de la mort du Christ.

La maîtresse vitre de la Passion, restaurée en 1728, date de 1516 : de nombreuses armoiries, dont celles de Jean Autret et Marie de Coatanezre, de Jean de Coatanezre et Catherine des Lescus, couronnent le vitrail. Le vitrail est divisé en douze panneaux retraçant les scènes de la vie et de la mort du Christ.

La petite fenêtre à droite du maître-autel contient un vitrail figurant Saint François d'Assise présentant le donateur François Liziart, seigneur de Kergonan, agenouillé et couvert d'une armure, ainsi que sa femme présentée par sainte Marguerite.

Au maître-autel, deux belles niches contiennent à gauche une Trinité, à droite un Saint-Guenaël. On y voit deux retables du XVIIe siècle. De nombreuses statues décorent les autels et la nef : sainte Marguerite, sainte Appoline, saint Michel, un Christ en croix entre la Vierge et saint Jean, etc...

Les orgues dues à Thomas Dallam sont placées dans un buffet daté de 1680 et orné de peintures figurant des anges musiciens : le buffet fut restauré en 1845 par François Bardouil d'Arzano, puis en 1980 sous l'égide du recteur Jean-Louis Morvan.

L'église est ouverte tous les jours. Des concerts sont organisés par l'Association Arkae, héritière des Amis de l'Orgue.

L'église est ouverte tous les jours. Des concerts sont organisés par l'Association Arkae, héritière des Amis de l'Orgue.

Chapelle Notre-Dame de Kerdévot : retable XVIe , fontaine

De style gothique flamboyant, le choeur de la chapelle Notre-Dame de Kerdévot fut commencé vers 1470 et inauguré en 1556. Cette partie est donc contemporaine de la dernière étape de la construction de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper.

De style gothique flamboyant, le choeur de la chapelle Notre-Dame de Kerdévot fut commencé vers 1470 et inauguré en 1556. Cette partie est donc contemporaine de la dernière étape de la construction de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper.Blottie au milieu de la verdure, la chapelle fut la vitrine de toutes les influences qui ont marqué la Bretagne depuis le XVe siècle avec son retable flamand, sa Vierge à l'Enfant d'inspiration italienne, et ses autres retables d'origine ibérique.

Kerdévot est mentionnée en 1439 dans une donation. La chapelle, qui est réédifiée au XVe siècle, aurait été bâtie (grâce au mécénat de la famille Tréanna) pour remercier la Sainte Vierge d'avoir arrêté aux limites de Ergué-Gabéric une épidémie de peste. L'édifice actuel, qui a été édifié au XVe siècle et consacré le 26 octobre 1556, est de plan rectangulaire et comprend quatre travées avec bas-côtés et est séparé en deux par un arc diaphragme.

Le clocher (avec ses deux tourelles d'escalier), frappé par la foudre en 1701, a été reconstruit en 1702, ainsi que l'indique l'inscription "Mre Jean Baudour rec. 1702". La cloche, oeuvre du fondeur François Le Moine, date de 1706. L'édification du choeur est commencée vers 1470 et le choeur est inauguré en 1556.

Le retable du XVIe siècle, restauré au XVIIe siècle, comporte six panneaux dont quatre consacrés à la Vie de la Vierge (la Nativité de Notre-Seigneur, Le Trépassement de Notre-Dame, ses Funérailles, son Couronnement au ciel) et deux autres panneaux (ajoutés au XVIIe siècle), représentant l'Adoration des Mages et la Présentation de

l'Enfant au Temple. Deux anciens autels portent sur leur retable le Baptême de Notre-Seigneur et une Notre-Dame de Pitié : ils sont attribués à Pierre Le Déan (sculpteur à Quimper) et datent du XVIIe siècle (vers 1680).

Les orgues datent de 1680-1845. La sacristie date du XVIIe siècle : elle porte un écusson aux armes de la famille Lopriac.

Les orgues datent de 1680-1845. La sacristie date du XVIIe siècle : elle porte un écusson aux armes de la famille Lopriac.

On trouve plusieurs statues : saint Fiacre, saint Théleau, la Vierge Mère, saint Alain (évêque de Quimper), le Christ en croix, une Pietà (XVIIe siècle). Parmi les statues anciennes se distingue une statue de la Vierge assise (XVIe siècle).

La maîtresse-vitre consacrée à la Passion, oeuvre de Laurent Le Sodec, contient des fragments d'une vie du Christ (1489) : cette verrière a été restaurée en 1958.

La maîtresse-vitre consacrée à la Passion, oeuvre de Laurent Le Sodec, contient des fragments d'une vie du Christ (1489) : cette verrière a été restaurée en 1958.

Très beau calvaire à base rectangulaire, avec contreforts aux angles et douze niches creusées dans les quatre faces. Les statues des deux apôtres ont disparu, sans doute à la Révolution. Fontaine sacrée datée du 16e siécle, doté d'un blason aux trois alliances, placée en bordure du champ à l'Est de la chapelle : on s'y rendait pour guéri du catarrhe ou de fièvres. Grand pardon de Kerdévot le deuxième dimanche du mois de septembre.

Chapelle Saint-Guénolé : sablières, clocher

A 3 kilomètres au Nord-Ouest de la commune, près du village de Quélennec et non loin de la pointe de Griffonès, site du Stangala, s'élève, sur des anciennes terres de l'Abbaye de Landévennec, cette jolie chapelle de la fin du XVIe siècle. Le pardon est célébré le premier dimanche du mois de juillet.

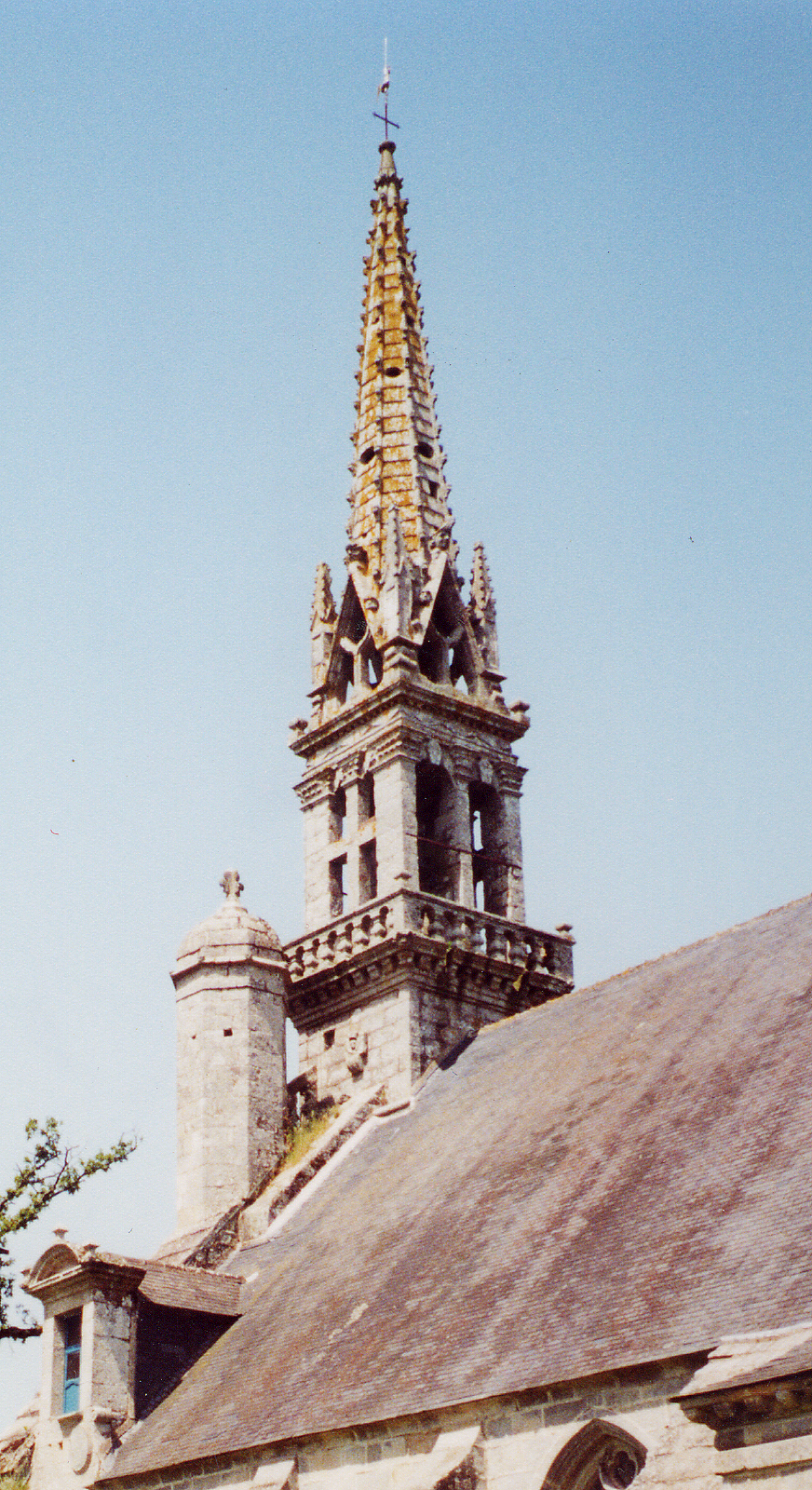

A 3 kilomètres au Nord-Ouest de la commune, près du village de Quélennec et non loin de la pointe de Griffonès, site du Stangala, s'élève, sur des anciennes terres de l'Abbaye de Landévennec, cette jolie chapelle de la fin du XVIe siècle. Le pardon est célébré le premier dimanche du mois de juillet.Edifiée par les seigneurs de Kerfors au village de Quélennec, qui dépendait de l'abbaye de Landévennec, elle a été entièrement restaurée en 1975 (à l'exception de sa flèche). Toute en pierres de taille, elle possède des contreforts et fenêtres flamboyantes. Il s'agit d'un édifice de plan rectangulaire comprenant une nef avec bas-côté nord de cinq travées séparées par un arc diaphragme d'un choeur de deux travées avec bas côtés et chevet droit. Son clocher abattu par la foudre en 1910/1911 a fait l'objet d'une restauration en l'an 2000.

Le lambris de la toiture a été refait en 1679 (par Laurens Balbous et Yvon Jaouhen) ainsi que l'indique une inscription. A l'intérieur, une nef et deux bas-côtés séparés par des colonnes hexagonales soutiennent des arcades ogivales. Au maître-autel, on trouve plusieurs statues : sur le côté gauche saint Guénolé (XVIème siècle, en calcaire, H. 1,20 m, l'abbé est en vêtements sacerdotaux, avec crosse et livre fermé dans la main gauche), à droite de l'autel saint Corentin (bois polychrome), saint Herbot, saint Maudez, et sur le bas-côté gauche saint Michel. On peut aussi y admirer en particulier d'étonnantes sablières sculptées dans le style Renaissance.

On notera aussi les vestiges d'un haut de calvaire retrouvé il y a quelques années dans un talus près de la chapelle. Il s'agit plus précisément d'un crucifié geminé à un Christ aux liens qui daterait du XVe siécle (donc antérieur à la chapelle). Peut-être un jour pourra-t-on restaurer ce calvaire ?

Chapelle Saint-André : oculus, fontaine

Située dans une cour de ferme au lieu-dit Saint-André, cette chapelle moitié gothique, moitié renaissance, aura bientôt 400 ans. Commencée en 1603, comme l'indique l'inscription de la porte sud-est, elle fut terminée en 1630.