V’la bien trois s’maines passées maint’nant qu’Hervé Lossec, un gars du Nord (non pas un ch’ti, du Nord-Finistère, du Léon quoi) est venu au Grand-Ergué « conférencer » sur comment qu’on cause ! À l’entendre, on voyait bien que çui-là faisait un peu la moque à nous. Pourtant ici on cause comme ça depuis longtemps, sans faire plus de chichi que ça.

Les françismes avant les bretonnismes ?

Les françismes avant les bretonnismes ?

En 1913 Louis Flatrès, Mellenig parti enseigner au Cloître-Saint-Thégonnec, écrit un petit opuscule Contribution aux efforts d’amélioration de l’enseignement du français et en particulier de la composition française dans les écoles rurales bretonnes, publié en 1920. Véritable hussard de la République, il se fait le défenseur intransigeant de la langue de la République : « Quiconque pénètre sur le territoire de l’école doit laisser la breton à la porte ». Cependant, c’est aussi un bretonnant et fin observateur, qui ne manque pas, avec beaucoup de tendresse et d’humour, de constater les limites de cette affirmation : « Il arrive que le seuil de la porte tranche une phrase en deux tronçons : la tête est bretonne, la queue française… Bien entendu, le français qui se parle dans la cour n’a que de lointain rapports avec la langue de Voltaire. Chaque école a son jargon comme chaque commune son breton et son costume ». Mais il nous fait aussi découvrir que bien souvent, notamment dans les campagnes, c’est le français qui avait d’abord pénétré le breton. Ce qui se traduisait par un langage bien particulier, un françisisme tout aussi original, savoureux et cocasse que le futur bretonnisme: « en sus du breton du pays, fort correct, totalement incompréhensible aux galloued, il y a le breton cuisiné à la française, breton intermédiaire de haute fantaisie, accessible aux non-celtisants : « Ar chef de gare a oa absent pa oa survent an accident gant an train marchandis – An offiçour a deuz punisset ar zoudard evit e fusul mal astiket – Ar répartitourien a zo convoket d’ar mairie vit receo an déclaration var sujet ar mutationou. » Les deux langues se pénètrent, non sans se déformer mutuellement. Certains mots en sortent curieusement estropiés : ficelle devient sifel et biscuit guispi. Mais, évidemment, le bretonnisme n’est déjà plus très loin. Et il multiplie les exemples de conversation avec ses interlocuteurs locaux: « Oui, oui, je comprends le français. C’est l’habitude que je n’ai pas. Je ne sais pas le disscliper bien. J’ai pas été soldat. Alors j’ai pas fait grand’chose avec mon français. Pourtant j’étais bon à l’école. J’ai été chercher mon certificat. »

Histoire de prononciation, de syntaxe et de vocabulaire…

Mais déjà l’inverse avait aussi commencé, la pénétration du français par le breton. En 1854, Jean-Marie Déguignet arrivant à Lorient pour s’engager dans le 37e régiment d’infanterie, ne comprend rien de ce que lui dit le planton : «Tonnerre, pensai-je, alors le français n’est donc pas partout le même? Car là-bas à Quimper je comprenais beaucoup de mots, tandis qu’ici je ne comprends pas un seul. » Quant au sergent-major, « il parlait un autre langage que le planton, quoique avec un accent qui n’était pas celui des Français de Quimper ».

Quel est donc ce langage si particulier à Quimper ? En 1909 une première étude est publiée par Henri Kervarec, professeur au lycée La Tour-d’Auvergne à Quimper, dans Les Annales de Bretagne, "Le parler français de Quimper" : « Ce parler présente, au point de vue de la prononciation, du vocabulaire, de la syntaxe des caractères qu’il n’est peut-être pas sans intérêt de noter ». Puis il propose un petit dictionnaire des principaux mots et expressions usités dans notre région. Sa carrière le mène ensuite à Marseille, où il n’a semble-t-il pas continué à étudier les parlers locaux. Quel dommage, oh ! peuchère.

L’année suivante, dans la même revue, le Quimpérois Charles Armand Picquenard, médecin de son état, reprend les mêmes théories de Kervarec, y ajoutant, en tant qu’autochtone, un certain attachement : « C’est une langue rude, parfois un peu verte ; les commères qui en font le véhicule de leur éloquence naturelle ont parfois l’air drolatique ; mais à tout prendre ce parler populaire a de la saveur, de la vie, et sa rudesse apparente ne nuit en rien à sa plasticité ». Puis il explique que « le parler populaire de Quimper n’a aucune littérature traditionnelle; aucune grammaire, aucun dictionnaire spécial ne lui ont assigné des règles ou des formes bien définies ; chaque jour, il est exposé à varier selon le caprice, la tournure d’esprit de chacune des individualités qui en font usage ». Qui n’a pas rêvé d’une telle langue, sans erreur de grammaire, sans faute d’orthographe…

C’est dans la continuité de leurs travaux, qu’Hervé Lossec a publié, avec le succès que l’on sait, ses Bretonnismes… cent ans plus tard. Avant le siècle, c’est pas le siècle!

Le quimpertin

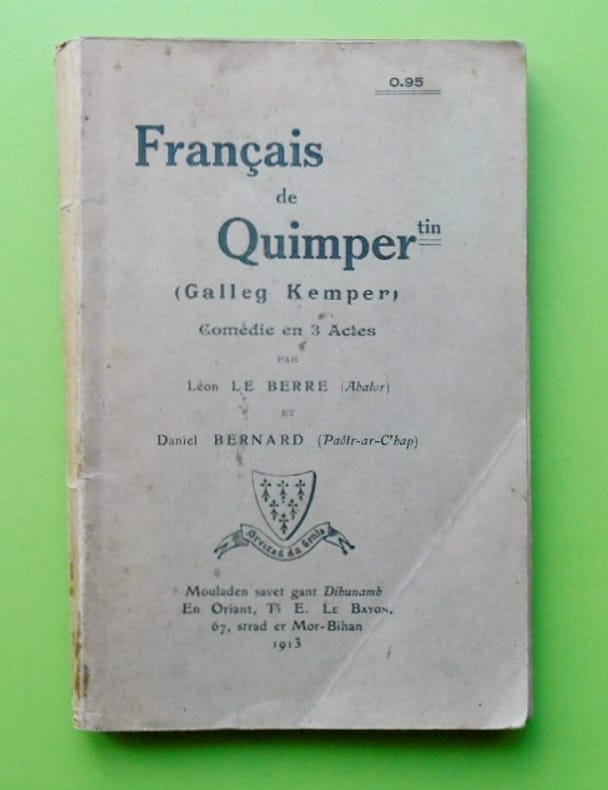

Mais au diable les linguistes, grammairiens et autres technocrates de la langue. Quelques hommes de lettres allaient donner à ce parler local la tradition littéraire qu’il n’avait pas. Dès 1913, Léon Le Berre, Abalor de son nom de barde, natif du P’tit-Ergué écrit, avec son complice Daniel Bernard, Paôtr-ar-c’hap, un gars du Cap (non pas Horn, mais Sizun), une comédie en trois actes dans cet idiome local, Français de Quimpertin – Galleg Kemper. L’extension -tin, diminutif de Corentin, allait donner un nom à ce parler local, le Quimpertin, plus tard, beaucoup plus tard, traduit en breton Kempertin. Dans sa préface, Anatole Le Braz, Quimpérois de 1886 à 1901, est plein de commisération pour ce petit peuple condamné « par une pédagogie absurde à pratiquer […] le mélange adultère, la contamination réciproque des deux langues ». Puis il s’étend sur « la misère linguistique d’un peuple qui, ayant à sa disposition deux beaux idiomes, n’a réussi, par la faute de ses éducateurs, qu’à les amalgamer au moyen d’une affreuse cuisine verbale, dans le plus hétéroclite et le plus burlesque des jargons ».

Replacée dans le contexte de l’époque, cette comédie a pour objet de ridiculiser ces Bretons pédants, qui s’essaient au français pour faire chic, mais se ridiculisent dans un baragouinage approximatif au grand plaisir des citadins. Ainsi Le Balc’h, l’un des personnages de la pièce qui « pour quelques vocables de pacotille, glanés sur les pas de ses bœufs, à courir les exhibitions agricoles de Paris ou d’ailleurs, s’estime un grand clerc. Fi du brezonek natal ! Baragouin de barbares, patois informe d’arriérés, demandez plutôt aux civilisés de la ville. Comme eux, il prétend être un civilisé, lui. Témoin, le poireau qui orne la boutonnière de sa veste. Il ne se doute pas, le pauvre Le Balc’h, que le poireau par essence, c’est lui, car il est l’homme qui a perdu sa langue ; et qui perd sa langue perd du même coup sa cervelle ». Et Le Braz tire de cette pièce, « un peu de la famille des Précieuses ridicules », une leçon: « Bretons, ne singeons pas les Français: nous ne ferions rien avec grâce. Soyons simplement, bravement, délibérément nous-mêmes ». Avant de conclure: « On dit qu’en France le ridicule tue; il serait à souhaiter qu’il en fût de même en Bretagne et que cette satire vengeresse dégoûtât pour jamais d’un langage qui n’a de nom dans aucune langue, non seulement les Le Balc’h, mais encore les Jennie et les Julien de l’avenir ».

Un langage bâtard

A la suite de Le Braz, les auteurs avertissent que l’intérêt de leur comédie :

« ne réside ni dans l’intrigue ni dans le choc des passions. Elle n’a d’autre but que de peindre au vrai, la vie populaire et citadine d’un coin de notre Basse-Bretagne moderne, en lui empruntant ses formes de langage […] Puissent les ridicules que nous faisons ressortir, contribuer, du moins, à remettre nos compatriotes sur le droit chemin du Progrès intellectuel, dans la Tradition bretonne. On rougit trop souvent, hélas d’être breton, et cette mauvaise honte a envahi les campagnes avoisinant les villes. Ce qui se passe à Quimpertin, se passe aussi à Quemper-Guezennec, à Morlaix, à Lannion, à Lorient… Changez quelques expressions, modifiez un peu l’accent, et d’un bout à l’autre du pays, vous retrouverez la Pensée bretonne empêtrée dans des oripeaux mal taillés, ce même langage bâtard qui n’est ni le breton, ni le français, bien qu’on le désigne, avec une sincérité grotesquement touchante, sous ce dernier terme. L’Ecole pourrait beaucoup, si elle voulait sérieusement enrayer les progrès de ce jargon. Nous le disons avec regret : elle en est, malgré elle, la principale instigatrice. Tant que dans les hautes sphères de l’Instruction Publique, en Bretagne, on s’obstinera à écarter le système bilingue en honneur chez nos frères de Galles, tant qu’on négligera la grammaire comparée, l’enseignement du français chez les enfants du Peuple, citadins ou ruraux, sera un enseignement boiteux et inutile. Nos compatriotes ne sauront jamais le français, tout en s‘imaginant le posséder à fond. Loin de nous, de suggérer que ce langage, très spécial, n’ait un grand nombre de mots et d’expressions qui ont acquis le droit de cité dans nos villes bretonnes. Certes, les commères qui virent pendre Marion du Faouët ou qui, pour les 14-Juillet, bourouettaient en compagnie des dames de la noblesse et de la bourgeoisie, les matériaux du tertre où officierait Gomaire, durent en beurdasser et en flepper tout leur saoul ! Nous accorderons même que le Quimpérois possède un certain charme de terroir, mais nous ne croyons pas qu’il faille en tolérer l’accroissement quotidien. Komzomp brezoneg hag eur brezoneg iac’h ha difazi. Brezoneg eo Ene, kig ha mell-kein hon Broadelez-ni, met pa gomzer e galleg, iez, an oll Fransizien, diskouezomp da bep Gall, n’euz par d’eur Breizad, evit gallegât a zoare ! [Parlons breton et un breton sain et sans faute. La langue bretonne est l’âme, la substance et la moelle épinière de notre nationalité, mais quand nous parlons français, la langue de l’ensemble des français, montrons à chaque français qu’il n’y a pas meilleur qu’un breton pour parler un français de qualité !] »

Et de débuter la pièce :

SCENE I, ACTE I

- JENNIE : Mon Dieu, aussi donc ! C’est ici que c’est qu’y a du bec’h, aujourd’hui enfin!

- JULIEN : Gast ! Oueï alors ! Capable assez tout le monde aller à être fou avec !

- JENNIE : Me’nant, c’est faut que tu vas à renvoyer la bidon de pétrole chez la marquiss’ ! Reste pas à faire ton jouass, car y a la presse!

- JULIEN : La marquiss’ c’est, tu dis? Çall’ là qu’all est pisse! eune sacrée Marie Skrangn ; qu’all’ est pas seu’ment, pour donner deux sous de pratiques, quand c’est qu’on va lui envoyer des commissions!

- JENNIE : Sur vat ! pour rôder, çall’-là, all’sait, mais y faudrait la hijer pour qu’all’ ouvre sa porte-monnaie.

…/…

« Moi, au moins, je parle français un petit peu ! »

Mais si la dérision peut s’appliquer à cette époque à ces précieux ridicules, il ne peut en être de même pour tous ces braves gens du peuple pour qui l’expression en français devient au fil des années de plus en plus indispensable et qui en éprouve mille difficultés. A l’image de Julig, dont Pierre-Jakès Hélias relate, dans Le cheval d’orgueil, la peine à s’exprimer en français, mais fier malgré tout, avec son quimpertin, de pouvoir se faire comprendre, se plaignant d’un individu qui se moque de lui : « Celui-là se moque de moi en plein milieu de ma figure parce qu’il y a du mauvais français avec moi sur ma langue. Mais moi, au moins, je parle français un petit peu. Et même je vois que les gens me comprennent à peu près puisqu’ils me répondent de retour. Et lui, il n’entend ni la queue ni la tête quand je parle en breton, il n’est capable de dire yehed mad ni brao an amzer. Lequel est plus bête de nous deux ? Il dit aussi que j’ai un accent drôle, moi. J’ai l’accent que j’ai, quoi. Pour vous dire, j’ai entendu des fois, à la télévision, des étrangers, quoi. Des Allemands, des Américains, des grosses têtes de la politique, des savants et tout, est-ce que je sais, moi ! Ils parlaient français avec une cravate autour du cou et des chemises qui dépassaient leurs manches. Et beaucoup de ceux-là, presque tous pour dire, ils avaient un accent, terrible que c’était. Et moi, je comprenais quand même à peu près tout avec eux, même que je voyais qu’ils faisaient des fautes. Est-ce qu’on se moque de ceux-là ? Il n’y a plus de conscience dans le monde parmi les gens. »

L’époque est donc aux moqueries. Les citadins se moquent des paysans, qui le leur rendent bien, ainsi que s’en fait l’écho l’auteur du Cheval d’orgueil : « Au lycée de Quimper, les petits bretonnants que nous sommes seront moqués par les externes de la ville, qui parlent un affreux quimpertin et transforment tous les r en a : feame la poate donc ! Meade aloa ! Nous parlons tout de même aussi bien que ceux-là gast ! » Mais on va de moins en moins se moquer, car ce langage va de plus en plus se généraliser. Et il va même acquérir une certaine noblesse dans les lettres !

Le temps des poètes

Max Jacob, qui ne parlait pas breton, se repaissait de ce langage, tant des expressions que de sa sonorité. Et Pierre-Jakez Hélias pense d’ailleurs qu’il est à l’origine des propres langages du poète, comme de ses styles, déconcertant pour tout autre qu’un bretonnant de naissance. Lorsqu’il revenait à Quimper, le poète adorait se rendre dans quelques boutiques uniquement pour entendre les conversations des mégères quimpéroises. Sur ses vieux jours l’écrivain bigouden partit sur les traces de Max le Quimpérois. Dans Le piéton de Quimper, il évoque abondamment l’influence du quimpertin sur le poète : «Toujours il sera friand de ce parler populaire dont la lettre lui échappera, mais non l’esprit. C’est ainsi qu’il se plaira beaucoup à suivre, entre les deux guerres, l’envahissement progressif du breton par le français, source de bien des faux sens hilarants, mais aussi de précieuses révélations sur le génie de la première langue et l’état d’esprit de ses pratiquants, sur une psychologie naïve au premier abord, mais quelquefois très ouverte sur les mystères de la création et les problèmes de la créature. Monsieur Max va collecter avec soin ces faux sens apparents, quitte à s’en amuser d’abord avant d’en faire l’objet de ses plus profondes méditations ».

Et encore : « Plus excitantes, plus bénéfiques encore, sont les conversations échangées, dans les rues populaires du centre, en français de Quimper que l’on appelle quimpertin. Voilà près d’un demi-siècle que le petit peuple de la ville-capitale, venu des bourgs et des hameaux bretonnants de la Cornouaille du Sud, pour occuper des emplois de services ou tenir des commerces de détail dans les proches faubourgs, s’initie péniblement à la langue bourgeoise. C’est aussi difficile pour ces gens-là que pour les bourgeois francisants d’apprendre le breton. Ce sont les mêmes fautes qui se commettent dans les deux sens, de l’une à l’autre langue ou de l’autre à l’une. Il y a des ordres de mots dans la phrase, des accents, des respirations même qui sont rebelles à la transplantation, parce que les racines linguistiques sont invétérées. Max Jacob, depuis qu’il était enfant, s’est réjoui de ce phénomène, parfois générateur de contresens hilarants, avant d’y reconnaître une preuve d’authenticité, un signe d’originalité native et sans apprêt. Bien sûr, il s’est amusé à pasticher, à parodier même le quimpertin, il est allé jusqu’à l’enrichir sur sa lancée, mais il a su également s’en servir adroitement pour faire parler à certains de ses personnages le langage qui était le leur et qui serrait du plus près possible leur vérité ».

De Jeanne Le Lorit à Marie Le Bolloch

Dès son premier recueil de poèmes, La côte, publié en 1911, Max Jacob distille quelques vers typiquement locaux. Ainsi dans sa fausse gwerz, Jeanne Le Lorit : « Jeanne Le Lorit n’a écouté que la chaleur de la nature. Maintenant Jeanne Le Lorit a tout lieu de se repentir. Un enfant elle a eu, son enfant elle a tué. Maintenant Jeanne Le Lorit est en prison à se ronger les ongles ». Et dans Les Korrigans : «Quand je suis revenu de la foire de Morlaix, j’ai passé près du fossé du château, le trou du diable. Comme de soleil il n’y avait plus au ciel ni sur terre je faisais le signe de la croix et je disais des avé». Il parsème à nouveau de quelques vers de quimpertin son recueil de Poèmes de Morven le Gaëlique, en 1926:

Le conscrit de Landudec

Un beau cheval que j’aurais, oui, que j’aurais

si officier je devenais

à l’armée, à l’armée

à l’armée donc

Toutes les filles avec des bouquets, oui, des bouquets

à tous les balcons sur le quai

à l’armée, à l’armée

à l’armée donc

Laouïk vous viderez le baquet, oui, le baquet

des épluchures vous tirerez

à l’armée, à l’armée

à l’armée donc

…/…

Enterrement en Bretagne

Beaucoup de chagrin pour la mort

de votre mari vous n’avez pas encor

Voilà huit jours que la maison est pleine

et les bols de café sont pleins également.

Du temps vous n’avez pas eu pour pleurer

le soir de la mort les voitures sont arrivées

…/ …

Mais le summum de sa poésie quimpertinoise se trouve dans Cinematoma, ouvrage publié en 1929, dans lequel il relate, entre autres, les aventures de Marie Le Bolloc’h , de Saint-Oâ, Celle qui a trouvé un mari, qui, après avoir fauté avec Corentin Leborgne, tue son enfant, l’enterre, se fait arrêter, émeut le président du tribunal qui la libère, et qui, dans l’affaire, trouvera un mari :

…/… « Corentin! Regardez le ventre que j’ai pris avec vous ! »…

…« Mon Dieu, que je dis après, cet enfant là sera mieux dans la terre du cimetière que je dis. Me voilà partie avec le petit dans mon tablier, tout droit au cimetière, alors donc »…

… « Qui qui aurait eu l’idée d’aller le chercher, le pauvre petit mignon ! Corentin, vous savez, c’est rapport à vous s’il est arrivé un malheur!» que je lui dis. Mais Corentin n’a rien dit. Ah ! ça c’est vrai qu’il n’y a rien de bon à gagner autour des hommes ! »

Heureusement l’avocat, « joli garçon tout à fait. Celui-là n’aurait pas été comme Corentin à me laisser faire cet enfant-là toute seule », plaide bien: « De sa faute il n’y a pas ! qu’il disait. Non : de ma faute il n’y a pas que je disais… Allez à la maison de retour, dit le président ». Et Corentin s’étant fait pardonner, « honte que j’ai eu », Marie est ravie de constater : « Si le malheur ne serait pas arrivé, Corentin ne se serait pas marié avec moi ». Et ce, malgré la réprobation de sœur Euphrasie :

« - Marie Le Bolloch, vous êtes dans le péché pour toujours.

- Dans le péché, je ne dis pas, sœur Euphrasie, mais mariée pour sûr, par exemple ! »

Le 25 mars 1936, Max Jacob écrit à une amie quimpéroise une lettre en quimpertin, parodiant Marie Le Bolloc’h :

« Ma chère commère

De l’eau, il y aura encore pour sûr avant les chaleurs. Mais s’il n’y aurait pas, les fleurs il n’y aurait pas non plus, n’est-ce pas ! Alors, bien obligé ! mais quand même que la rivière irait par-dessus bord dans le café Le Theuff, content je serais toujours d’aller au pays. On aime toujours son pays, n’est-ce pas ? Chacun, n’est-ce pas ? Je pense aller de retour dans une quinzaine travailler là-bas… ici il n’y a pas moyen de rien faire avec le "reuss" » qu’il y a. Et patati et patata et ça et ça et tout le monde à virer de côté et d’autre. Alors j’avais eu l’intention d’aller là-bas de retour mais voilà que j’ai une affaire ici encore pour une quinzaine. Les "Noctambules" comme on dit : un théâtre quoi ! Alors, je vais là tous les soirs réciter… oui… réciter ; alors, là j’aurai des sous et après alors, j’irai du côté de Douarnenez-Ploaré ; dans la maison de Monsieur Colle j’irai. »

Bernez Rouz