Quélennec

Le Guélennec de Déguignet

Retour Villages d'Ergué-Gabéric

Retour Villages d'Ergué-Gabéric

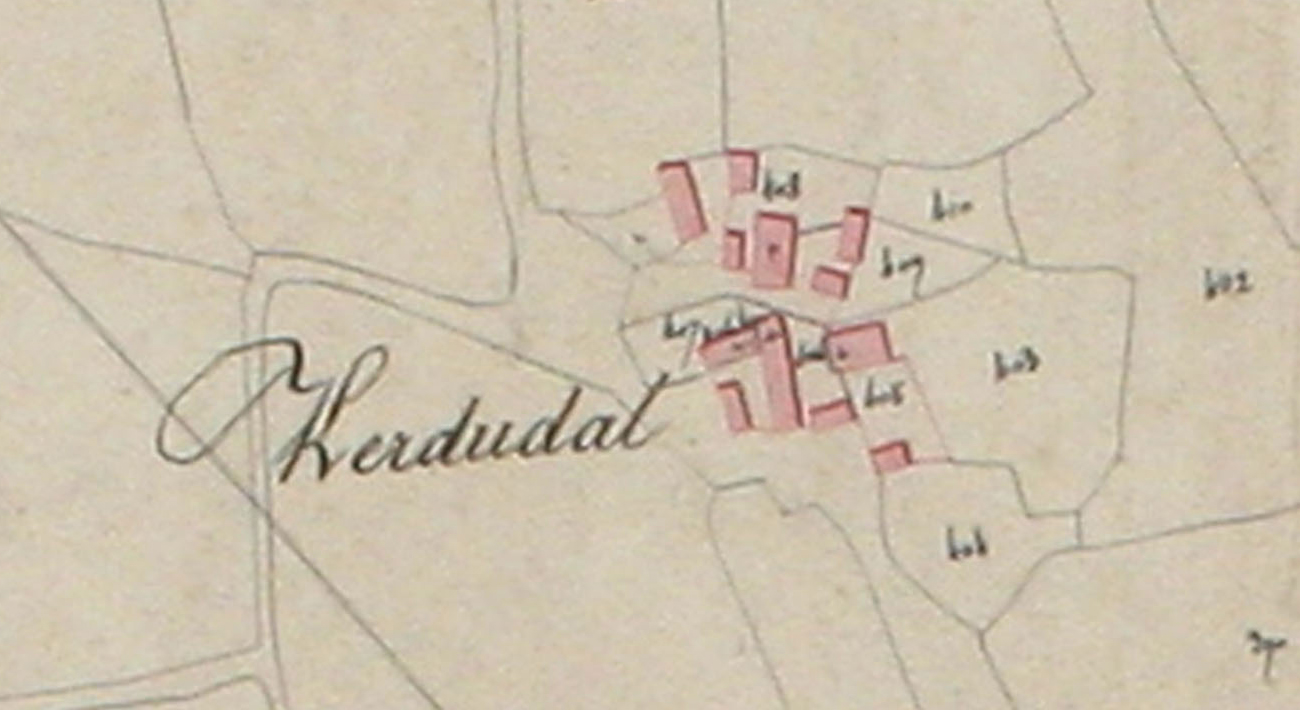

Tugdual est devenu Tudal puis Dudal. Actuellement, ce lieu est prononcé /Kerzu’l/.

Si le D intervocalique n’est plus entendu, plus étonnante est la mutation T/Z alors qu’on s’attend à trouver T/D. La forme Kerdudal est donc étymologiquement plus pertinente.

|

Kertugoal |

1485 |

A.D.F. |

A. 85 |

|

Kerdudoel |

1488 |

A.D.L-A. |

B 2012 |

|

Kertugdoal |

1539 |

A.D.L-A. |

B 2012 |

|

Kertudal |

1548 |

A.D.F. |

5J24 |

|

Kerdudal |

1685 1834 |

A.C.E-G. A.C.E-G. |

B.M.S. Ancien cadastre |

|

Kerdudal |

2002 |

IGN |

Carte 0618 O |

|

Hervé Jean Le Pétillon

|

M

|

Actif, cultivateur

|

26

|

|

Jeanne Huitric

|

F

|

Femme

|

25

|

|

Marie Jeanne Le Pétillon

|

F

|

Fille

|

2 mois

|

|

Marie Le Bouder

|

F

|

Mère

|

50

|

|

René Le Pétillon

|

M

|

Frère

|

14

|

|

Maurice Le Pétillon

|

M

|

Frère

|

10

|

|

Marie Catherine Le Pétillon

|

F

|

Soeur

|

9

|

|

Guennolé Le Pétillon

|

M

|

Frère

|

7

|

|

René Le Gat

|

M

|

Domestique

|

21

|

|

Marie Le Guilly

|

F

|

Domestique

|

26

|

|

François Caugant

|

M

|

Actif, cultivateur

|

42

|

|

Marie Louise Le Mahé

|

F

|

Femme

|

34

|

|

François Caugant

|

M

|

Fils

|

15

|

|

Marie Barbe Caugant

|

F

|

Fille

|

12

|

|

Marie Françoise Caugant

|

F

|

Fille

|

9

|

|

Joseph Caugant

|

M

|

Fils

|

4

|

|

Claude Launay

|

M

|

Domestique

|

30

|

|

Marie Anne Le Dorz

|

F

|

Domestique

|

40

|

|

Noël Quiniou

|

M

|

Journalier

|

36

|

|

Jeanne Le Mao

|

F

|

Femme

|

40

|

Néant

Retour Villages d'Ergué-Gabéric

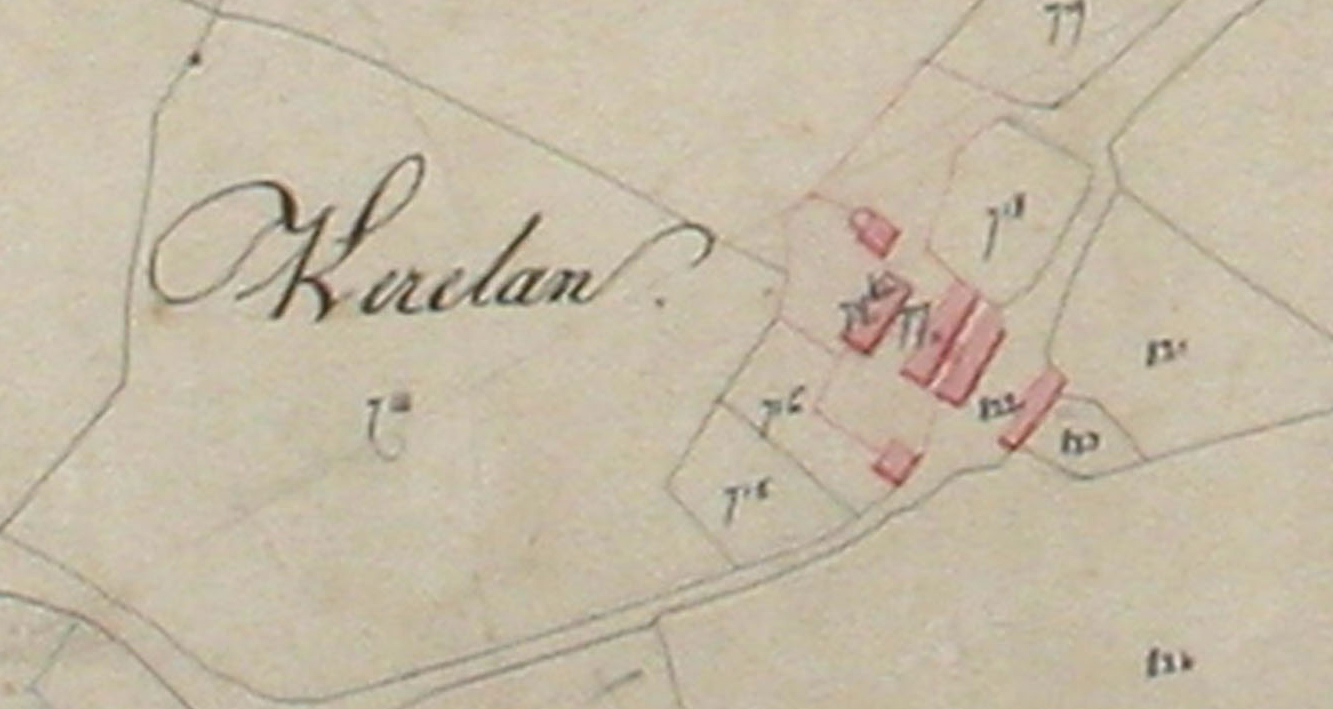

Il faut voir dans ce nom un composé Ker + Haelan. Hael est un nom d’homme qui signifie généreux. Le diminutif aujourd’hui disparu /an/ équivaut à /ic/. Kerhelan est à rapprocher de Kerhelou qui a la même origine.

|

Kerhelan |

1489 |

A.D.F. |

1G86 |

|

Kerelan |

1571 |

A.D.F. |

1G108 |

|

Querelant |

1656 |

A.D.F. |

1G108 |

|

Kerellan |

1681 |

A.D.F. |

A 38 |

|

Kerelan |

1834 1962 |

A.C.E-G. A.C.E-G. |

Ancien cadastre cadastre |

|

Kerellan |

1946 |

I.N.S.E.E. |

nomenclature |

Néant

Retour Villages d'Ergué-Gabéric

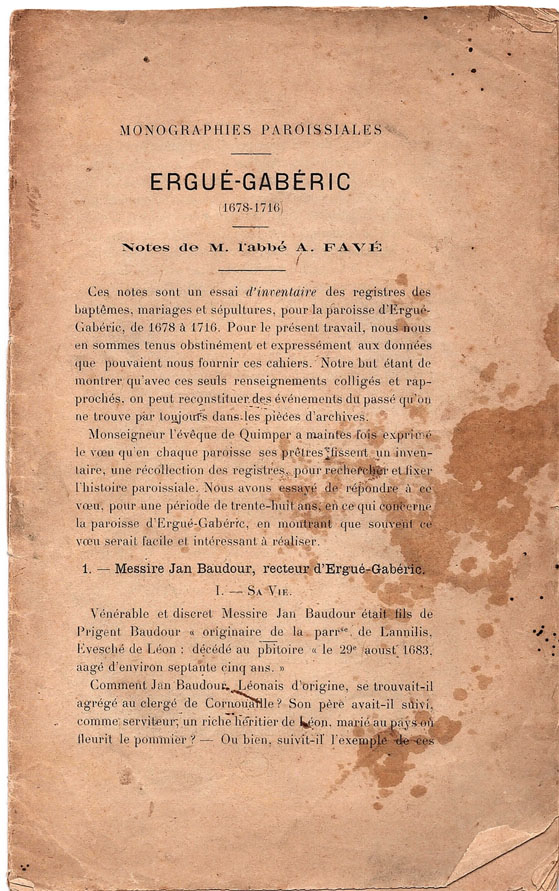

L'abbé Antoine Favé (1855-1914), qui fut vicaire à Ergué-Gabéric à la fin du XIXe siècle, produit en 1891 la première monographie de la paroisse, sur la période allant de 1678 à 1716. Il s'agit de "notes" (15 pages au total) tentant d'inventorier les registres de baptêmes mariages et sépulture. Elles font suite à une demande de l'évêque de Quimper, souhaitant que les prêtres fixent l'histoire paroissiale de la commune où ils exercent.

L'abbé Antoine Favé (1855-1914), qui fut vicaire à Ergué-Gabéric à la fin du XIXe siècle, produit en 1891 la première monographie de la paroisse, sur la période allant de 1678 à 1716. Il s'agit de "notes" (15 pages au total) tentant d'inventorier les registres de baptêmes mariages et sépulture. Elles font suite à une demande de l'évêque de Quimper, souhaitant que les prêtres fixent l'histoire paroissiale de la commune où ils exercent.

Antoine Favé est né à Quimper en 1855, où son père était alors notaire. Il fait sa scolarité dans le Nord-Finistère, puis ses études théologiques au séminaire de Quimper et à Rome, où il est ordonné prêtre par un cardinal. Il est d'abord employé dans une maison d'éducation dans le Nord, puis en Saône-et-Loire. Après un stage chez les Jésuites à Poitiers, il rentre dans son diocèse d'origine, où il devient de le vicaire de Saint-Pabu. Il est ensuite muté à Ergué-Gabéric. C'est là qu'il commence à s'adonner à l'histoire locale, "en feuilletant les vieux cahiers de la Fabrique, en fouillant les papiers de vieilles familles, en compulsant des inventaires anciens et des actes notariés, en s'initiant aux mystères des Archives départemantales" (cf. nécrologie dans La Semaine religieuse de Quimper et de Léon, janvier 1915). Il ensuite nommé à l'aumônerie de l'asile départemental de Saint-Athanase, à Quimper. Il finit sa vie dans la maison de retraite Saint-Joseph, à Saint-Pol de Léon, et décède en 1914 d'une maladie cardiaque.

Au cours de sa vie, l'abbé Favé a produit de nombreuses études et notices pour les bulletins de la Société archéologique (BSAF) et de l'Association bretonne, notamment un travail (en 1893) sur Claude de Marigo, auteur de Buez ar sent (La Vie des saints), au XVIIIe siècle. Antoine Favé était passionné d'histoire ; jeune abbé, il lit déjà beaucoup d'ouvrages dans cette discipline : "[Il] emmagasine heureusement dans son cerveau les sujets très divers de ses copieuses lectures ; de sorte que sa conversation, parfois un peu nébuleuse, était toujours cependant nourrie de faits anecdotiques, d'études de caractères, de jugements assez éclairés sur des époques ou des personnages marquants" (ibidem). Outre la monographie sus-dite, ses articles dans le BSAF sur Ergué-Gabéric concernent : l'origine de l'ancien cantique de Kerdévot (1892), la vie rurale en Cornouaille aux XIXe et XVIIIe siècles (1893), le mobilier et le vêtement aux environs de Quimper au XVIIe siècle (1893), la pierre commémorative de la peste d'Elliant (1893), la condition des prêtres des campagnes dans le Finistère avant 1789 (1894), l'aspect extérieur d'une ferme cornouaillaise avant 1789 (1895).