Souvenirs

- Souvenirs de Jean Bernard, artisan-menuisier

- Souvenirs d'une écolière pensionnaire (1917-1921)

- Louise Kergourlay de Lost ar Gilleg

- A l'école publique de Lestonan dans les années 20

- La chanson su Stangala

- Jean Bernard, une fine gaule

- Le Bourg d'Ergué dans les années 1930 par Jean Thomas

- En hommage à Jean Le Corre

- J'ai été sonneuse de glas, par Marie Salaün, Keleier Arkae n°45, Juillet 2006

Patrimoine rural

- Les moulins d'Ergué-Gabéric par Jean Istin (Keleier Arkae N°41 2005)

- Costume breton d'Ergué-Gabéric (Keleier Arkae N°60 Nov. 2009)

- Construire au Bourg d'Ergué-Gabéric en 1722 par Bernez Rouz (Keleier Arkae N°61, janvier 2010)

- Les fours à pain et les boulangers à Ergué-Gabéric sous la Révolution par Pierre Faucher (Keleier Arkae N°67, Mars 2011)

- Les laitiers d'Ergué-Gabéric par Jean Danion (Keleier N°72, 2012)

- La croix et la fontaine de Tréodet par Henri Chauveur, Keleier Arkae n°17, Février 2002

Cahier de charges et doléances de la paroisse d'Ergué-Gabéric

Le cahier de doléances a été rédigé le 12 avril 1789, quinze jours avant la tenue des Etats généraux de Versailles. Ces doléances en neuf points ont été rédigés dans la sacristie de l'église paroissiale par une délégation de treize personnes, probablement le corps politique de la paroisse. C'est Augustin Gillart de Gongallic et Jean Le signour de Keranroux qui furent chargés de porter ces doléances à l'assemblée de Sénéchaussée du 16 avril. 184 députés des paroisses de la sénéchaussée se retrouvèrent ce jour là pour adopter un cahier général. Le 20 avril un cahier commun des sénéchaussées de Quimper et de Concarneau fut rédigé. Trois députés de Quimper, Le Déan, Le Guillou de Kerincuff et Le Goazre de Kervélégan furent chargés de le porter à versailles.

CAHIER DE CHARGES ET DOLEANCES DE LA PAROISSE D’ ERGUE GABERIC POUR LES ETATS GENERAUX FIXES AU 27 AVRIL 1789.

1- Déclarons et confessons fidélité et obéissance au roi notre souverain Seigneur ; déclarons et professons encore sa personne sacrée.

2-Consentons et désirons qu’il soit pris des mesures sûres pour acquitter la dette nationale.

3-Que, pour y parvenir plus sûrement, les citoyens de tous ordres, rangs et dignités, supportent tous les impôts , indistinctement, proportionnellement à leurs facultés et à leurs biens.

4- Qu’il soit fait une répartition proportionnelle de tous les biens ecclésiastiques, sans distinction, de manière que tous les membres du clergé y aient une part raisonnable et graduelle, depuis l’archevêque jusques aux simples prêtres habitués des paroisses, afin que ceux-ci soient affranchis de la honte de la quête, c’est -à -dire de celle de mendier.

5- Que les citoyens de tous les ordres, sans distinction, contribuent à l’entretien des chemins publics et à la confection des nouveaux, s’il en était besoin.

6- Que le franc-fief, établi lorsque la Noblesse seule faisait le service des armes, soit aboli, aujourd’hui que les armés ne sont composées que du Tiers-Etat.

7- Que la justice ne se rende plus qu’au nom du roi ; que l’exercice de justice au nom des seigneurs soit supprimé ; que la compétence du présidial de Quimper soit élevée de manière que les sujets du roi, de cette extrémité de la province, ne soient contraints d’ aller à Rennes que pour des intérêts majeurs.

8- Que les aides coutumières soient supprimées, toutes corvées déclarées franchissables, le fief anomal ou domaine congéable converti en censive.

9- Nous déclarons, au surplus, adhérer, comme il est juste, aux charges arrêtées par le Tiers Etat dans sa dernière assemblée, desquelles charges qui sont imprimées nous avons parfaite connaissance et lesquelles aussi ont été remises au roi par nos députés vers Sa Majesté.

Fait et rédigé, en la sacristie de l’église paroissiale d’ Ergué Gabéric, ce jour douzième d’avril mil sept cent quatre vingt neuf.

Ainsi signés Hervé C. Lizien, Jean Jaouen, Jérôme Crédou, Jean Le Signour, Jean Lozeach, René Le Guennau, les autres ayant déclarés ne savoir signer quoique de ce requis et interpellé, et le mien avec signature ne mutatur.

Mettez P(rocureur) au présidial.

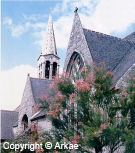

La reconstruction du clocher de l'église Saint-Guinal en 1837

Clocher bas

Le 2 février est à marquer d’une pierre noire dans les annales de notre patrimoine : C’est en-effet un 2 février 1701 que la foudre abattit le clocher de Kerdevot faisant deux victimes. Plus près de nous il a 170 ans un coup de vent fit tomber le clocher de l’église paroissiale St Guinal … le deux février 1836, preuves que les dérèglements climatiques ne datent pas d’aujourd’hui. Les dégâts sont considérables : la tour n’est plus qu’un tas de cailloux, les orgues sont abîmées ainsi que l’horloge, sans parler du toit. L’émotion est grande à une époque ou le clocher paroissial est l’emblème et la fierté d’une commune ou toute la population pratique la religion catholique.

Chasse aux subventions

Du côté officiel, les choses n’ont pas traîné. Dès le 17 mars les 9 conseillers municipaux ont devant leurs yeux le devis de l’architecte départemental Joseph Bigot. Agé de 29 ans, il signe là l’un de ses premiers devis : 7486 francs et 80 centimes, la somme est considérable.

La commune a déjà chiffré les dépenses de charrois, de fournitures et d’entretien des pierres pour 700 francs. Une souscription a été ouverte qui a permis de collecter 200 francs. La commune estime qu’elle ne pourra mettre guère plus de 300 francs. Depuis le Concordat, l’état doit rémunérer le clergé mais aussi entretenir les édifices cultuels. Le maire de l’époque René Laurent de Skividan, se tourne donc vers l’autorité compétente et « exprime le vœu qu’il plaise à l’administration supérieure de venir au secours d’une commune qui abandonnée à ses propres ressources ne pourrait espérer voir rétablir l’église au culte de la religion pratiquée par la totalité des Habitants. »

La fabrique, c’est à dire l’association qui gère l’église paroissiale, prends le relais et écrit à l’évêque Jean-Marie Dominique De Poulpiquet de Brescanvel alors âgé de 77 ans, pour qu’il intervienne auprès du ministre des cultes, afin qu’il finance la reconstruction et demande 4000 francs. L’évêque de Quimper et du Léon fait intervenir une vieille connaissance de la noblesse bretonne, l’Archevêque de Paris Hyacinthe-Louis de Quélen, pair de France, et lui demande d’appuyer la requête. Les interventions gabéricoises ne s’arrêtent pas là : le député Augustin Le Goazre de Toulgoet, chevalier de Saint-Louis est également sollicité.

Adresse au Roi

Mais les résultats se font attendre. Le 4 octobre, le conseil de fabrique écrit en désespoir de cause à l’évêque : « Nous n’avons rien à attendre du gouvernement ». Ils souhaitent que le pasteur du diocèse leur cède le tiers des revenus de Kerdévot pendant quelques années, ils se promettent d’organiser une souscription pour compléter le financement. Les Gabéricois en bons bretons ne baissent pas les bras. Ils apprennent peu après Noël que le Roi Louis-Philippe vient d’échapper à un attentat à Paris. Au début de l’année 1837 le conseil de Fabrique écrit donc à Louis Philippe, en breton, une lettre touchante qui fait un parallèle étonnant entre les malheurs du roi et ceux des paroissiens d’Ergué. On l’a connaît grâce au livre Breiz-Izel ou la Vie des Bretons de l’Armorique :

Ce courrier qualifié à l’époque de chef-d’œuvre de bonhomie et de finesse par Alexandre Bouët, touche à son but, puisque la préfecture est chargé d’annoncer la bonne nouvelle au recteur d’Ergué-Gabéric :

Ar bloavezh 1836 a zo bet e gwirionez , leun a drubuilhoù evidomp ;

Gwall glac'haret omp bet o klevout hoc'h bet c'hwi teir gwech war bouez bezañ drouklazhet , hag an avel en deus diskaret tour iliz ar barrez d'an eil a viz c'hwevrer .

Hogen dre vadelezh Doue , deuet hoc'h a-benn d'en em dennañ diouzh an taolioù-se ha spi hon eus e teuimp a-benn , gant aluzennoù an dud vat , da renkañ hon iliz ha d'adsevel hon tour .

Ho servichourien , a-greiz-kalon hag ho keneiled gant doujañs .

Monsieur le Roi

L’année 1836 a été en vérité bien malheureuse pour nous ;

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse qu’on a failli trois fois vous tuer , et le vent du second jour de février a abattu la tour de l’église de notre paroisse

Mais, par la grâce de Dieu, vous êtes sortis sain et sauf de tous ces dangers-là, et nous avons confiance que la charité des bonnes gens nous aidera à réparer notre église et notre tour.

Vos humbles serviteurs du fond du cœur, et vos amis avec respect.

Monsieur le préfet,

Le Roi a eu sous les yeux l'adresse en langue bretonne votée par le conseil de fabrique d'Ergué-Gabéric à l'occasion de l'attentat du 27 décembre .

Sa majesté a été touchée des bons et honorables sentiments qui s'y trouvent naïvement exprimés.

Désirant donner à cette commune un témoignage de sa bienveillance , sa majesté vient de lui destiner un secours de 300 francs pour aider aux réparations de la tour de l'église .

J'ai l'honneur de vous en donner avis , en vous priant , Monsieur , de prévenir M. le curé d'Ergué-Gabéric que cette somme va être remise à sa disposition par les soins de M. le trésorier de la couronne .

Agréez ...

Le secrétaire du cabinet.

Signé , Camille Vain.

Le 12 mars 1837 , le bilan du lobbying gabéricois est très loin des espérances.

L’état donne 1100 F, Le conseil général 500 francs, la Commune 300, La Fabrique 300, Le Roi, 300, et le gouvernement accepte une aide supplémentaire de 500 F.

Philippique

Le 14 mai 1837, le conseil municipal confie le travail au maître-maçon L’haridon, qui donc à reconstruit la tour, à l’économie. Le projet de Joseph Bigot a été sérieusement revu à la baisse et nous vaut une tour moins élancée qu’on aurait pu espérer. Amer le conseil municipal conclu : « Les habitants qui ont déjà fournis diverses sommes pour sa réparation se trouveront encore dans la nécessité de s’imposer de nouveaux sacrifices pour l’acquisition d’une horloge et de deux clochers. »

Le 14 mai 1837, le conseil municipal confie le travail au maître-maçon L’haridon, qui donc à reconstruit la tour, à l’économie. Le projet de Joseph Bigot a été sérieusement revu à la baisse et nous vaut une tour moins élancée qu’on aurait pu espérer. Amer le conseil municipal conclu : « Les habitants qui ont déjà fournis diverses sommes pour sa réparation se trouveront encore dans la nécessité de s’imposer de nouveaux sacrifices pour l’acquisition d’une horloge et de deux clochers. »

Les Orgues ne furent réparées qu ‘en 1845.

Quand à Louis-Philippe, les Gabéricois lui réservèrent un triste sort en 1848. C’est Déguignet qui nous raconte comment les enfants du Guélennec lapidèrent son effigie en plâtre que René Laurent, retiré des affaires gardait dans sa ferme de Skividan. « Nous nous étions arrêtés à regarder un grand bonhomme en plâtre posé au milieu de l’aire à battre avec une grande pipe dans la bouche. Le maire , un gros paysan qui aimait à rire assez, nous voyant là arrêtés à regarder ce bonhomme, vint demander si nous connaissions cette figure là. Non parbleu ! … il s’appelle Louis-Philippe, et était roi de France, mais il s’est sauvé comme un bramer coz . Les Parisiens voulaient bien le tuer, mais ils n’ont pas pu. Eh bien, mes enfants, dit-il, voyons si vous serez plus forts que les parisiens, vous allez ramasser des cailloux et vous allez tirer dessus, et le premier qui lui cassera sa pipe aura un sou. » On peut penser comme les cailloux pleuvèrent [sic] dru sur le pauvre bonhomme Philippe, non seulement sa pipe, mais sa tête, et tout le reste de son corps furent brisés en moins de cinq minutes, pendant que le maire se tenait les côtes de rire. Voilà comment on arrange les hommes qui tombent, les rois comme les autres. Le maire était cependant un fervent philippiste, puisque ce fut lui-même qui fit fabriquer cette statue pour orner son bureau, et puis, il fut le premier peut-être, à la mettre dehors, et à la faire mutiler, de tous les maires de France. »

René Laurent s’était peut être vengé ainsi du peu d’intérêt que l’État montra à ses projets. C’est lui qui en 1840 laissa voter le projet pharaonique de déplacement du bourg à Penn-Carn Lestonan, c’est lui qui également fit voter une résolution pour déplacer la chapelle de Saint-André près de la route de Coray. Deux projets bloqués par le préfet. La prochaine mise en en lumière du clocher paroissial devrait lui donner un peu de baume au cœur c’est le seul chantier d’envergure qu’il a mené à bien.

Bernez Rouz - (Bulletin municipal d'Ergué-Gabéric. septembre 2007).

Géographie : Sommaire des articles

- Les mines d'antimoine à Ergué-Gabéric : par Jean-René Blaise

- Terre d'argile et de potiers : par Jean-René Blaise

- Ergué-Gabéric sur la carte de Cassini : Le nom de la commune a été écrit "Grand Terrier" par erreur

- Les chauves-souris de Kerdévot : La galerie de la mine d'antimoine abrite une colonie de grands rinolophes. par Gaelle Martin.

- Les inondations de 2001 : par Gaelle Martin.

- La maladie des pommes de terre : par Norbert Bernard

- Description d'Ergué-Gabéric en 1780 et 1843 : Première description précise de la commune dans le dict

- L'Odet et le Jet en 1972 : Etude de la SEPNB sur nos deux rivières

- La commune aux 77 vallées : étude sur la fréquence des noms de lieux "Stang" sur la commune. par Bernez Rouz

- Géographie du pays de Kerdévot : par Colette Jehl.

- Le Stangala inattendu André Guilcher : par André Guilcher

Église paroissiale de Saint-Guinal

La reconstruction du clocher de l’église Saint-Guinal, par Bernez Rouz, Bulletin municipal d'Ergué-Gabéric, septembre 2007

L'église Saint-Guinal au XVIIe , par Norbert Bernard, Keleier Arkae n° 16, janvier 2002

Inhumation foraine en 1729 (H. Chauveur - P.-Y. Castel), Keleier Arkae n° 23, novembre 2002, et Keleier n° 30, octobre 2003

J'ai été sonneuse de glas, par Marie Salaün, Keleier Arkae n° 45, juillet 2006

-

Chapelle de Kerdevot

Bibliographie générale sur Kerdevot, par Bernez Rouz

Index Général du livre Kerdevot, Cathédrale de campagne, par Bernez Rouz

Les statues du calvaire de Kerdevot, par Jean Guéguen et François Ac’h, Keleier Arkae n° 51, juin 2007

Le pélerinage des marins de Dugay-Trouin à Kerdévot en 1712, par François Ac'h, Keleier Arkae n° 81, janvier 2013

Fric-Frac à Kerdévot en 1773, par Jean-François Douguet, Keleier Arkae n° 73, avril 2012.

Quand le vieux cantique de Kerdévot servait à la propagande royaliste, par Bernez Rouz, Keleier Arkae n° 84, octobre 2014

En revenant de Kerdévot, Texte de Léon Le Berre (Abalor) extrait de Fleurs de Basse-Bretagne, 1901.

Chapelle de Saint-Guénolé

La chapelle Saint-Guénolé, par Bernez Rouz, Keleier Arkae n° 4, juillet 2000

Restauration de la chapelle Saint-Guénolé, Gaëlle Martin, Keleier Arkae n° 4, juillet 2000

Saint-Guénolé : une restauration qui ne restera pas sans suite. Interview de P. Le Bihan, Keleier Arkae n° 8, décembre 2000

Les statues restaurées de Saint-Guénolé

Chapelle de Saint-André

Renaissance des Amis de Saint-André, Keleier Arkae n° 5, septembre 2000

Petit patrimoine religieux

Notes sur les chapelles par A. Le Braz

La croix de Kergaradec

Les deux enclos paroissiaux d'Ergué-Gabéric

La petite Vierge de Kroaz ar Gac

Ar Groaz Verr

Recteurs d'Ergué-Gabéric au XXe siècle, par Marie-Annick Lemoine, archives personnelles, non daté

Personnages

- Hommage à Norbert Bernard : Historien, spécialiste de Jean-Marie Déguignet. (1975-2005) par Bernez Rouz, Bulletin municipal d'Ergué-Gabéric, Décembre 2005.

- Jean-Louis Morvan : Recteur d'Ergué-Gabéric de 1969 à 1981, (1920-2006)

- Alain Conan, le cantonnier du bourg, par Bernard Le Bihan, Keleier Arkae n°18, mars 2002

- Barz Kerdévot (extrait de poème-2001)

- Marjan Mao : chanteuse traditionnelle

- Frédéric Le Guyader

- Jean-René Even, de Kerfeunteun, souvenir d'un mineur de la mine d'antimoine de Kerdévot. Evid ar Brezhoneg, 1975.

- Marcel Flochlay : un champion cycliste des années 60, par Georges Cadiou, extrait de "Les grands cyclistes bretons", ed. Alan Sutton, 2005, P.92.

- Jean Bernard : portrait d'un artisan menuisier par Jacqueline Le Bihan (Keleier Arkae N°50, 2006)

- Alain Dumoulin : Recteur d'Ergué-Gabéric de 1788 à 1804, exilé à Prague, écrivain, membre de l'académie celtique.

- Gustave Guéguen. 1941, l'arrivée du nouveau recteur

- Gwenn-Aël Bolloré : Industriel, éditeur, écrivain, scientifique, Ancien des Forces Françaises libres (1925-2001)

- Pierre Nédélec, guérisseur de la rage

- Anne Ferronnière, première conseillère municipale d'Ergué-Gabéric (1941-1945), par Bernez Rouz, Keleier N°84, octobre 2014.

- Nathalie Calvez, créatrice des archives municipales nous présente son métier, Keleier n°31, novembre 2003

- Hervé Riou, sonneur mort en 1728, par Henri Chauveur, Keleier Arkae n°23, Novembre 2002

Quartiers

- Le Bourg d'Ergué en 1790 : étude de François Ac'h d'après le recensement de 1790, Keleier Arkae n°40, Septembre 2005

- Le seigneur de Pennarun : évocation d'un seigneur légendaire par Suzanne Coïc-Lozac'h, Keleier Arkae n°15, Décembre 2001

- Croas Spern : évocation d'un lieu dit d'Ergué par René Huguen, Keleier Arkae n°19, Avril 2002

- Le placître de Kerdévot : replantation des arbres du placître par Morgane Humeau, Keleier Arkae n°33, Février 2004

- Carnets d'Anatole Le Braz : Saint Guenael, Sainte Appoline, Saint André, Saint2 Guénolé, Kerdevot et Lezergué. Keleier Arkae n°28, Avril 2003

- Le comité de tir du bourg d'Ergué-Gabéric (1909-1914) par François Ac'h, Keleier N°77, Février 2013

- L'école publique de Lestonan de 1967 à 1975, Keleier Arkae n°75, Septembre 2012

- Histoire du patronage d'Odet, Keleier Arkae n°20, Mai 2002

- Le Reunic réunit les routes, article in extenso (synthèse publiée dans Au fil d'Ergué n° 22, septembre 2025)

- Croas Spern : un siècle de loisirs article inextenso (synthèse publiée dans Au fil d'Ergué n° 23, octobre 2025)

Notes sur les chapelles par Anatole Le Braz

En 1886 Anatole Le Braz est nommé professeur de lettres au lycée de Quimper. Dès son arrivée, François-Marie Luzel alors archiviste départemental et conservateur du musée archéologique de la ville, l’associe à ses travaux. Anatole Le Braz effectue bientôt ses premières collectes de contes, légendes et traditions. Il se voit confier trois missions officielles par le ministère de l’Instruction Publique, notamment afin de recueillir les traditions populaires sur les vieux saints bretons et leurs oratoires puis sur ce qu’il reste de la tradition des mystères bretons. Dans ce cadre, de 1892 à 1898 environ, il parcourt la Basse Bretagne et se sert de petits carnets sur lesquels il consigne ses observations ainsi que sa rencontre et quelques-uns de ses échanges avec Déguignet. Voici rassemblés des extraits des carnets d’Anatole Le Braz dans lesquels il est question d’Ergué-Gabéric. Ils nous donnent ainsi des aperçus de notre patrimoine dans les années 1890 et nous font part d’éléments et de traditions aujourd’hui oubliés.

Fontaine Saint-Guénaël à Kerrouz

« fontaine de Saint-Guénaël près du Stangala au village de Kerrouz où l’on trempait les enfants pour les guérir de certaines maladies. Guénaël patron d’Ergué-Gabéric ». (carnet E 76)

Saint-Guénolé

« Saint-Guénolé : pardon 3ème dimanche de juillet. La chapelle sur une hauteur dans un bois de hêtres ». (carnet E 40)

Photo : Extrait des carnets d'Anatole Le Bras concernant la statuaire de St Guénolé.

Photo : Extrait des carnets d'Anatole Le Bras concernant la statuaire de St Guénolé.

« À Ergué-Gabéric, auprès de Saint-Guennolé, il y a une fondrière (eun toul-lap) qu’on appelle poull ar c’héméner. C'est là, disait-on, qu'on trouvait tous les enfants qui naissaient dans les fermes des environs.

Le quéméner qui a donné son nom à ce poull était un tailleur extraordinaire : il allait toujours seul, ne voulait pas d'apprenti. Pour revenir chez lui le soir, il passait toujours par ce poull. Il y avait de l'eau là, dans l'hiver, jusqu'à la ceinture. Chaque fois qu'il arrivait près de ce poull noir, il criait :

- Harz ar Bleiz ! Venez à mon secours, car le loup me dévore.

Il y avait réellement des loups en ce pays, dans ce temps-là. Les gens accouraient pour lui porter aide. Lui alors se moquait d'eux :

- Vous auriez mieux fait de rester au lit.

Mais à la fin, à force de se moquer des paysans, ceux-ci n'allaient plus. Or, un soir, il fut dévoré. On ne trouva que sa tête. Cette tête est encore là sous une grosse pierre debout, un menhir où est sculptée une croix. Cette pierre est toujours là ».

« À Saint-Guennolé, il y a un saint Isidore au-dessus du portail d'entrée, avec une faucille à la main. »

Sainte Apolline

« Il y a en Ergué, sur la route de Kerdévot, auprès de Lezergué, une fontaine de sainte Apolline (santez Apollina).

C'est la patronne des dents : elle est représentée à Saint-Guennolé avec une tenaille à la main, et une dent entre les pinces de la tenaille. On allait à la fontaine jeter des croix de bois, pour le mal de dents. Peut-être la statue de sainte Apolline est-elle maintenant au bourg d'Ergué ». (carnet ED 40 253-258, propos inédits de J.-M. Déguignet recueillis par Anatole Le Braz )

Saint-André

« II y a encore en Ergué-Gabéric la chapelle de Saint-André qu'on a reconstruite il y a une quinzaine d'années.

« Le dimanche des Rameaux, les paysans cornouaillais ont l'habitude de planter un rameau de laurier bénit dans leurs champs ». (id.

Kerdévot

« 29 juin 1899 venu ce soir à Kerdévot. Remarqué l’hermine ailée qui est sculptée au fronton de la Tour. Le calvaire a quatre niches de face et deux sur chaque bout. Toutes vides. On entend du dehors le bruit sourd du balancier qui fend lourdement son heure. Édouard remarque avec raison que quelqu’un qui entendrait cela de nuit - un Breton - serait singulièrement effrayé. Sur la route un peu avant d’arriver à la chapelle et sur la gauche, une maisonnette d’où sortait un bruit de métier de tisserand et un chant de navette. Il y aurait quelque chose à écrire sur un tisserand de Notre-Dame. La chapelle de Kerdévot est une belle chose mais ce qui est encore plus beau c’est le cadre, l’immense chênaie plusieurs fois séculaire qui lui sert de parvis et tout alentour un foisonnement de verdure intense avec entre les grandes frondaisons de jolies éclaircies de soleil sur des prairies, sur des froments, sur des vergers où les fruits se nouent ».

Et plus loin dans le même passage : « Le chêne est à lui seul un monument avec de grandes plaies, de vraies grottes dans son écorce et les bossellements de ses racines qui forment des sièges naturels ». (carnet EG 86)

« Le clocher est d’une sveltesse extraordinaire et pointe très haut au dessus des arbres. On le voit de la montée de tout à l’heure aigü et clair au-dessus des grandes verdures de la vallée boisée où est située la chapelle à mi-versant. Deux fermes sont de part et d’autre : l’une un ancien manoir avec un très grand porche, l’autre masquée derrière un rideau de pins ». (carnet ED 42).

Lezergué

"Vu au château de Lezergué (9 septembre 1893) sur une armoire datant de 1822 dans la cuisine une représentation de saint Edern mitre en tête sur un cerf à corps de cheval très fringant avec énormes bois sinueux, la crosse dans une main. Les gens de la maison savent du reste que c’est saint Edern ». (carnet ED 42)

Croas Spern (Kroaz Spern)

René Huguen est né à Lestonan en 1920. Instituteur de profession, il fut en outre maire-adjoint à Saint-Brieuc, rédacteur en chef du quotidien national Ouest-Matin (Rennes) et directeur de Cabinet à la mairie du Havre.

Passionné d’histoire, il a notamment fait des recherches sur le travail du secrétaire d’Emile Zola, M. Glay-Bizouin, l’inventeur du timbre-poste. Il s’occupe aussi de la Maison Louis Guillou, à Saint-Brieuc et a notamment organisé l’exposition pour le centenaire de l’écrivain qu’il a personnellement connu.

René Huguen - Avril 2002 Keleier Arkae

1 - Le calvaire de Croas Spern se trouvait autrefois au carrefour de la route venant du bourg - Saint Joachim et d’une ancienne voie romaine rejoignant Lenhesq-Quimper, et Elliant dans l’autre sens. On pourrait en retrouver trace aujourd’hui en contrebas du centre socio-culturel. Le calvaire était associé à une fontaine.

2 - Une partie de ces châtaigniers fut abattue lors de la construction du premier « terrain scolaire d’éducation physique et sportive »d’Ergué-Gabéric en 1948. L’argent de la vente servit à construire les vestiaires.

3 - Ar goas : homme, jeune homme.

4 - La nouvelle croix du calvaire, restauré en 1992, est l’œuvre du sculpteur Tataruch. Elle comporte les statues géminées du Christ aux liens et du Christ crucifié. Ce denier regarde conventionnellement vers l’ouest, excepté dans le cas des calvaires de carrefour où il peut alors être simplement tourné vers la route. C’était le cas à Croas Spern autrefois comme l’indique M. Huguen. La restauration a tenu a respecter ce principe et le nouveau Christ regarde la nouvelle route !

Le seigneur de Pennarun

Quand on vient de Quimper au Bourg d’Ergué-Gabéric par la vallée du Jet, la masse imposante du manoir de Pennarun s’élève à droite de la route, pratiquement au sommet de la côte, un peu avant le cimetière. Deux entrées, l’une à l’Ouest, l’autre à l’Est, permettent d’accéder à la cour.

Les premiers relevés cadastraux qui datent de la moitié du XIXe siècle, mentionnent 3 parcelles ouvertes : à l’Ouest, la parcelle 333, appelée « ale ar Veil » et classée « avenue » ; à l’Est , la parcelle 335, appelée « ale Pennarun » et classée « futaie »; et, au Nord, la parcelle 339, « ale ar Voc’h », classée également « futaie ».

Plus tard, à la construction de la route de Pont-Névez (ou côte de Pennarun), l’«ale ar Veil» s’est changée en « Park an ale goz ». Au début du XXe siècle, l’« ale ar Voc’h », route communale du Bourg, bordée de châtaigniers, méritait toujours le nom d’« avenue ».

Jusque dans les années 1950-1960, tous les gens du Bourg se connaissaient (c’était pratiquement vrai, aussi, pour tous les habitants de la commune.) Au Bourg donc, on parlait encore du seigneur de Pennarun, lequel avait mauvaise réputation. Le seigneur ? Quel seigneur ? Son nom s’était perdu dans la nuit des temps si son souvenir était resté vivace. S’agissait-il d’un seigneur en particulier, d’une lignée de seigneurs ? On ne le savait plus. C’était « le » Seigneur de Pennarun ! On disait qu’il était méchant, qu’il avait opprimé les paysans, qu’il pendait à Lenhesq ceux qui ne lui plaisaient pas. Il était si mauvais que la Justice Divine se devait de lui réserver un châtiment exemplaire !

Jusque dans les années 1950-1960, tous les gens du Bourg se connaissaient (c’était pratiquement vrai, aussi, pour tous les habitants de la commune.) Au Bourg donc, on parlait encore du seigneur de Pennarun, lequel avait mauvaise réputation. Le seigneur ? Quel seigneur ? Son nom s’était perdu dans la nuit des temps si son souvenir était resté vivace. S’agissait-il d’un seigneur en particulier, d’une lignée de seigneurs ? On ne le savait plus. C’était « le » Seigneur de Pennarun ! On disait qu’il était méchant, qu’il avait opprimé les paysans, qu’il pendait à Lenhesq ceux qui ne lui plaisaient pas. Il était si mauvais que la Justice Divine se devait de lui réserver un châtiment exemplaire !

Et c’est ainsi que l’on racontait toujours, vers 1950, que le Seigneur de Pennarun était condamné à réapparaître tous les ans, sous un chêne de l’« ale Goz » où il remuait éternellement l’or de son trésor enfoui. Cela, le dimanche des Rameaux, pendant la lecture particulièrement longue de l’Évangile de la Passion du Christ selon saint Matthieu. La personne qui le trouverait et accepterait son or, le délivrerait de sa malédiction…mais perdrait ipso facto son âme ! En ce temps-là, manquer la messe du dimanche était un péché mortel !

Encore aujourd’hui, personne n’a trouvé le trésor du seigneur de Pennarun. Pourtant le nombre de fidèles à l’église le dimanche matin a fondu comme neige au soleil. Mais qui sait encore à quel moment de l’année est placé le dimanche des Rameaux ? Probablement, en plus, le chêne du seigneur a été abattu pour faire du feu ! Alors, tant pis…le mystère demeure !

Où la légende et l’Histoire se rejoignent : le recensement de 1790 mentionne à Pennarun Mme Veuve Gélin, 48 ans, et ses enfants dont son fils, Marie-Hyacinthe, alors âgé de 19 ans. Ce jeune homme rejoindra la Chouannerie où il retrouvera, entre autres, ses cousins, les Geslin de Bourgogne, de Lantic dans les Côtes-d’Armor. Ses actions dans la région cornouaillaise lui vaudront d’être appelé « le cruel Geslin » (cf. les conférences de S. Duigou). Ne serait-ce pas lui le seigneur de la légende, le seigneur du trésor de « l’Ale Goz » de Pennarun ? Quand on sait que « Pen chou(a)n » était toujours une insulte 200 ans après la Révolution Française, on peut comprendre que Messire Marie-Hyacinthe De Geslin, Seigneur de Pennanrun et autres lieux, n’était pas en odeur de sainteté au Bourg d’Ergué-Gabéric.

Suzanne COÏC-LOZAC’H

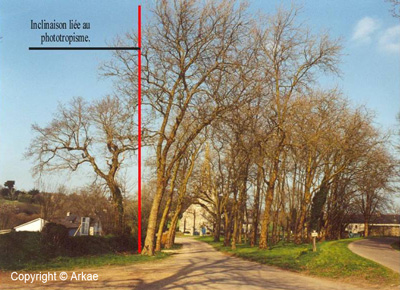

Le placître de Kerdévot

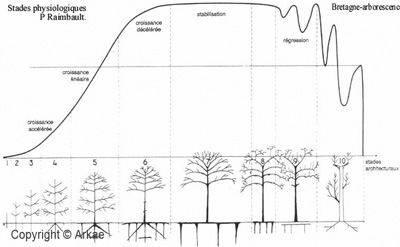

Suite à une étude confiée à Bretagne Arborescence sur la santé des arbres du placître de Kerdévot, Morgane HUMEAU, agent Nature de la commune d’Ergué-Gabéric a réalisé une synthèse de l’expertise afin de renseigner les visiteurs sur les modifications en cours. Ainsi l’été dernier, ils pouvaient trouver les explications suivantes sur le site de Kerdévot.

La fréquentation du site liée aux habitations proches, aux visiteurs de la chapelle et à l'organisation du pardon de Kerdévot, implique un maximum de sécurité des personnes et des biens. Pour ces raisons une étude a été confiée à l'entreprise Bretagne Arborescence.

Le placître est composé d'une futaie élevée de platanes dont la plantation est postérieure aux chênes et châtaigniers. Le choix de l'essence s'avère atypique pour la région. Les arbres de lisière sont correctement ramifiés et présentent un déport lié au phénomène de phototropisme*.

L'étude réalisée sur les arbres prend en compte :

- leur stade physiologique,

- leur diagnostic phytosanitaire,

- leur diagnostic sécuritaire.

1 - Le stade physiologique

2 - Le diagnostic phytosanitaire

3- Le diagnostic sécuritaire

6% des arbres présentent un bon état mécanique.

94 % des arbres présentent des déficiences structurelles.

Il apparaît que le peuplement est majoritairement composé d'arbres présentant une somme de problématiques pouvant s'exprimer immédiatement, à court et moyen terme (entre 5 et 25 ans).

Échéancier :

Action réalisée le 22 et 23 mai 2003 : taille sanitaire du chêne et prélèvement de 3 arbres qui présentaient de gros risques pour la sécurité.

Fin 2003 : prélèvement des 19 arbres restants et plantation.

Bourg d'Ergué en 1790

Le "petit bourg" du "Grand" Ergué en 1790

Dans la suite de cette visite, pour que chacun puisse se faire une représentation plus éclairée de ce qu'était le bourg il y a 215 ans, pourquoi ne pas se reporter aux résultats du Recensement de 1790 concernant précisément sa population ?

Combien d'habitants ?

Deux "feux" importants ressortent, avec chacun huit habitants :

Le presbytère, où vivent :

- Le recteur, M. Dumoulin, 43 ans, et aussi sa mère, 70 ans, et sa nièce de 20 ans,

- Le "curé" ou vicaire, M. Vallet, 29 ans,

- Un autre prêtre, M. Tanguy, 33 ans,

- Un "clerc tonsuré" de 18 ans, M. Le Breton, peut-être neveu du recteur,

- Et deux domestiques : homme de 26 ans et femme de 39 ans.

- Dans une autre maison vit un autre prêtre, Monsieur Baudry, 59 ans, et sa sœur, 54 ans.

- François Dagorn, 53 ans, et son épouse de 43 ans, qui ont deux filles de 7 et 5 ans, et par ailleurs un garçon de 13 ans et une fille de 15 ans issus du mariage précédent des deux époux (total : 6 personnes),

- Jacques LOUIS, 35 ans, et sa femme, 37 ans, avec un fils (8 ans) et deux filles (3 ans et 6 mois), et qui ont une veuve de 54 ans comme journalière (total : 6 personnes)

- Un boulanger et sa femme (31 et 48 ans), sans enfants, avec une jeune fille de 20 ans comme domestique.

- Un "hobergiste" et sa femme (32 et 25 ans), avec leurs deux filles de 4 ans et 6 mois, et une domestique de 26 ans. Ils hébergent chez eux une "tailleuse" de 30 ans.

- Un autre "hobergiste" et sa femme (50 et 40 ans), sans enfants.

- Un "sacriste" et sa femme (43 et 44 ans), chez qui vit un neveu de 9 ans.

- Un "maréchal" et sa femme (32 et 39 ans), avec leur fille de 4 ans et d'autre part un garçon de 17 ans et une fille de 11 ans issus du premier mariage de l'épouse.

- Un journalier de 31 ans, avec sa femme de 26 ans, leurs deux filles (4 ans et 8 mois) et la belle-mère, veuve de 64 ans,

- Une autre veuve de 67 ans, chez qui vivent une journalière de 42 ans et la fille de celle-ci, 8 ans,

- Une veuve de 64 ans, qui héberge une domestique de 40 ans,

- Une journalière de 54 ans, veuve qui vit seule,

- Et enfin une veuve de 67 ans, chez qui est installé un cordonnier de 36 ans.

Le recensement fait encore état de 7 "actifs" dans le bourg. Sont ainsi désignés les gens qui ont un revenu suffisant pour devoir verser des contributions fiscales : le recteur et trois autres prêtres, le "cultivateur", un "métayer", un "hobergiste". Je vous invite à monter à " Menez ar vorc'h " pour voir s'animer ce " petit monde ".

François Ac'h - 2005

Le costume breton d'Ergué-Gabéric

Le costume de la première moitié du XIXe siècle

Le costume de la première moitié du XIXe siècle

A noter le titre en trois langues : français, anglais, allemand pour satisfaire la curiosité des celtophiles de l'Europe entière qui s'intéresse à la Bretagne suite à la publication du Barzaz Breiz d' Hersart de La Villemarqué.