Eté 1944 : Deux vols de tabacs à Ergué-Gabéric

François Ac'h

Que reste t-il, dans notre mémoire collective, des évènements vécus dans notre commune pendant la Seconde Guerre Mondiale ? Pas grand chose sans doute, une fois évoquée la participation de quatre jeunes gens du Bourg au "coup du S.T.O." à Quimper. Restent heureusement quelques documents d'archives, qui peuvent parfois réveiller de vieux souvenirs...

L’été 1944 a été appelé par un historien « l’été des hold-up1».

Les réquisitions en vagues successives adressées aux jeunes gens, à partir de février 1943, dans le but de les expédier vers les usines allemandes dans le cadre du Service du Travail Obligatoire, ou en France sur les chantiers de la TODT, ont poussé vers une vie clandestine, marginale, des individus et des groupes de plus en plus nombreux. Une petite proportion de ces réfractaires au STO, estimée à environ 10% seulement2, a en fait rejoint un maquis organisé.

A l’approche du Débarquement, puis pendant l’avancée des armées alliées, l’existence d’un maquis supposait de disposer d’un budget énorme, du fait de l’afflux des volontaires, de la charge que représentaient leur ravitaillement, leur habillement, leur équipement militaire et leur solde. Faute de pouvoir compter sur le parachutage des fonds nécessaires en espèces, ou souscrire des emprunts sur place, les responsables des maquis se sont résolus à recourir à des moyens plus expéditifs : « vivre sur le pays » en quelque sorte, mais de préférence en faisant payer les « collabos » avérés, par exemple en attaquant de nuit une ferme qui venait de vendre du bétail à la troupe allemande, par exemple en « taxant » les trafiquants, les délateurs. C’est surtout vers l’administration de Vichy, les secrétariats de mairies, les perceptions, les bureaux de poste, les succursales ou les transports de fonds de la Banque de France que les résistants se sont tournés pour se fournir en espèces, mais aussi en stocks de cartes d’alimentation.

Les rapports de gendarmerie ont souvent mis ces actions au compte de « terroristes » ou de « gangsters », qui n’étaient que très rarement identifiés. Il s’agissait souvent de maquisards. Ceux-ci avaient en principe pour règle de fournir un signe d’identification, voire de remettre un reçu ou même de payer comptant. Mais il est arrivé bien des fois que des initiatives soient prises par des individus qui, du fait du contexte général, s’étaient établis dans la clandestinité, avaient éventuellement un rapport avec un groupe de résistants, mais agissaient en réalité pour leur compte personnel tout en arborant les signes distinctifs du maquis et en adoptant leur comportement.

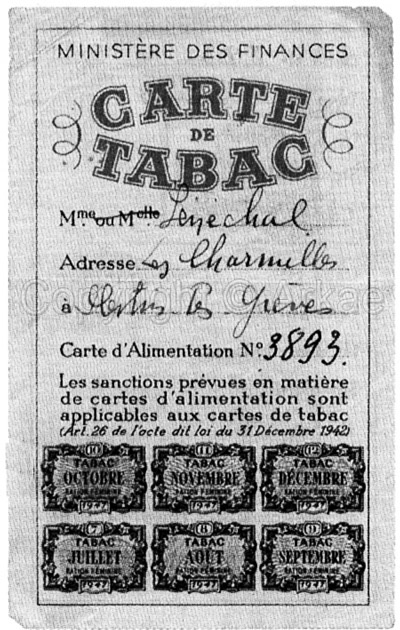

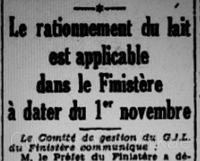

Le tabac n’était peut-être pas, pendant l’Occupation, un produit de première nécessité, mais il est devenu rapidement un produit très recherché. Devenu rare du fait de la baisse de la production nationale3, son rationnement fut organisé à partir du 31 juillet 1941, huit mois après l’instauration des cartes d’alimentation : inscription obligatoire des hommes de plus de 18 ans dans un unique débit de tabacs, attribution d’une carte individuelle, distribution par lots correspondant à une certaine quantité de tabac, et par décade, soit au rythme de deux, trois ou quatre fois par mois, pour une ration mensuelle oscillant entre 80 et 120 grammes.

En ces années de guerre, le tabac fut l’objet d’un « marché noir » très actif. La demande ne pouvait qu’être forte en cette période de stress collectif, marquée par un besoin d’affirmation individuelle.

Dans les maquis, la fourniture en tabac pouvait compter pour le bon moral des combattants. Ceux-ci avaient perdu, du fait de leur passage à la clandestinité, le bénéfice de leur attribution mensuelle en tabac. Comment restaurer cette normalité perdue ?

Dans les Côtes-du-Nord, 183 bureaux de tabac furent attaqués au cours du seul mois de juin 1944, ce qui constitue une moyenne de 7 par jour4. Pour ce qui concerne le Finistère, nous disposons d’états mensuels des « Attentats terroristes », établis au Cabinet du Préfet. Ainsi, pour le mois de juin 1944, se trouvent recensés en 14 feuillets5 quelques 190 assassinats, attaques à main armée, sabotages et autres vols. Dans cet ensemble, qui ne nous parait guère exhaustif, nous relevons pour le Sud-Finistère 57 coups de main ayant pour objet des vols de tabac.

Ainsi :

- Le 24 juin, une attaque à main armée à l'entrepôt de tabac de Quimper : « une douzaine d’individus, après avoir immobilisé le personnel sous la menace de leurs armes, chargent 700 kg de tabac dans une camionnette qu’ils avaient emmenée.6»

- Des attaques contre les véhicules transportant le tabac pour en faire livraison aux buralistes (le 1 juin à Trégunc, le 13 à Saint-Evarzec, le 16 à Melgven, le 24 sur la route de Pont-Croix, le 27 à Douarnenez…).

- Des interventions dans les bureaux de tabac par des « individus armés » qui se font remettre la réserve de tabac, souvent en le payant immédiatement (noté 13 fois), parfois en versant un simple acompte (noté 5 fois) ou en laissant un reçu en vue d’un paiement ultérieur (noté 5 fois).

Pour ce qui concerne la commune d’Ergué-Gabéric, nous avons connaissance de deux vols de tabac, l’un le 27 mai, l’autre le 22 juin 1944.

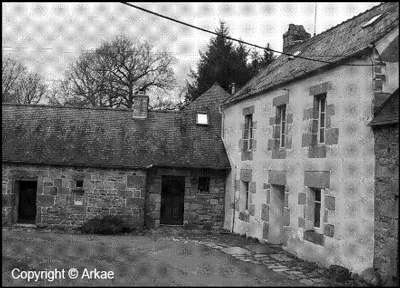

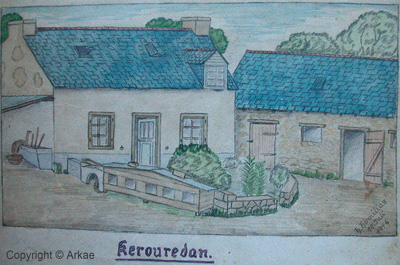

Extrait des Mémoires de Lestonan 1910-1950, cahier d'Arkae n° 7, 2007

Texte de Jean et Lisette Hascoët : « le bar-tabac Joncourt », p. 34.

Pendant la guerre tout était sous contrôle. La préfecture ou la mairie délivraient des tickets pour le vin, le tabac, le lait, le sucre, pour toute l'alimentation. La vente du tabac avait lieu deux fois par mois : deux jours très attendus par les fumeurs. Un cultivateur de Briec se déplaçait à Quimper avec cheval et charrette, prendre livraison du tabac (au dépôt de la route de Douarnenez), de l'épicerie (Avenue de la Gare, chez Piffart – Le Teunff), du vin (« Jolival » chez Darnajou). Le soir même, il y avait distribution de tabac : un paquet de gris et deux paquets de cigarrettes. Tous les fumeurs étaient présents. La distribution se prolongeait tard dans la soirée. Un soir, les gendarmes sont venus à l'heure de la fermeture. Mais au vu du nombre de clients, ils ont laissé se terminer la distribution. |

1. Au bourg, au café Troalen, le 27 mai 1944. (ADF 200W75)

La Gendarmerie n’en a été informée que près de deux semaines après les faits : le 10 juin (soit 4 jours après le Débarquement), deux gendarmes transcrivent les déclarations de Madame Troalen, née Perrine Le Roux, 37 ans (connue sous le nom de « Rine Rouz »).

La Gendarmerie n’en a été informée que près de deux semaines après les faits : le 10 juin (soit 4 jours après le Débarquement), deux gendarmes transcrivent les déclarations de Madame Troalen, née Perrine Le Roux, 37 ans (connue sous le nom de « Rine Rouz »).

" Dans la soirée du samedi 27 mai 1944, je me suis couchée vers 23 h 30, ainsi que ma sœur Mlle Anna Le Roux. Ma sœur et moi sommes seules dans la maison, mon mari étant prisonnier.

" Dans la soirée du samedi 27 mai 1944, je me suis couchée vers 23 h 30, ainsi que ma sœur Mlle Anna Le Roux. Ma sœur et moi sommes seules dans la maison, mon mari étant prisonnier.

Vers 23 h 45 ou minuit, des hommes se sont présentés devant chez moi et ont tapé à la porte à plusieurs reprises. Ils ont appelé en disant : « Ouvrez, Madame ». Je n’ai pas répondu. J’ai cru d’abord avoir affaire à des Allemands. Ils ont insisté tellement que j’ai compris que c’étaient des Français.

Ils ont cassé un carreau sur la fenêtre de la cuisine, fait jouer l’espagnolette et ont pénétré à l’intérieur. Un moment après, je les ai entendus monter l’escalier menant au 1er étage. Prises de peur, ma sœur et moi nous nous sommes sauvées par les escaliers donnant sur l’arrière de la maison. Les individus pouvaient être quatre ou cinq. Le tabac se trouvait dans le débit, dans un placard situé derrière le comptoir. Je n’ai vu aucun des hommes en question.

Une heure après environ, je suis revenue en compagnie des voisins ; les visiteurs nocturnes avaient disparu. Après inventaire, j’ai constaté que toutes les pièces et tous les meubles avaient été fouillés ; aucun argent n’avait été volé ; par contre tout le tabac, quelques articles de fumeurs tels que pipes, briquets, et quelques litres de vin avaient disparu.

Il se trouvait chez moi la quantité de tabac suivante : 20 paquets de tabac gris, 6 paquets de tabac bleu, 12 paquets de tabac vert, 40 paquets de gauloises vertes, 10 paquets de gauloises ordinaires, 10 paquets de celtiques et une boite de ninas.

Il se trouvait chez moi la quantité de tabac suivante : 20 paquets de tabac gris, 6 paquets de tabac bleu, 12 paquets de tabac vert, 40 paquets de gauloises vertes, 10 paquets de gauloises ordinaires, 10 paquets de celtiques et une boite de ninas.

Ni le placard en question ni même aucun meuble n’était fermé à clé.

N’ayant vu aucun des voleurs, je ne puis vous donner aucun renseignement sur ceux-ci. Si je n’ai pas porté plainte avant cette date, c’est que je craignais les représailles.

J’estime le préjudice qui m’est causé à la somme de quatre mille francs environ."

La déclaration faite à la suite par Anna Le Roux, aînée de 3 ans de sa sœur « Rine », n’ajoute rien de particulier. Deux témoins seront encore entendus le 4 juillet : ils regardaient derrière leurs volets.

" Le samedi 27 mai 1944, au soir, vers minuit, alors que j’étais au lit, j’ai entendu des bruits de pas venant de l’extérieur.

D’abord j’ai cru qu’il s’agissait d’une patrouille allemande, vu l’heure tardive et le bruit des pas, car les visiteurs nocturnes étaient chaussés de souliers ferrés.

Je me suis mis à la fenêtre et à travers les volets j’ai observé. Le temps était assez sombre, il m’a été assez difficile de bien distinguer. Toujours est-il que j’ai vu cinq individus rôder sur la place, en face du bureau de tabac. Quatre d’entre eux sont entrés à l’intérieur, pendant qu’un faisait le guet dehors. Ce dernier était de forte corpulence. Je ne pourrais vous dire comment ils étaient habillés, n’ayant pu bien distinguer, ni s’ils étaient masqués.

J’ai tout de suite compris qu’ils venaient pour dévaliser le bureau de tabac. Etant seul comme homme dans la maison, je n’ai pas voulu me faire voir ni sortir, car certainement que ces derniers étaient armés. Ils y sont restés trois quart d’heure environ, puis ils sont partis par le bas du Bourg."

Et le secrétaire de mairie, François Lennon, 54 ans, ne dit pas autre chose : "... Je me suis mis à la fenêtre derrière les volets… Je n’ai pas voulu bouger, de peur que ces individus certainement armés me tirent dessus. Je n’ai pas vu autre chose."

2. A Lestonan, au café-tabac Joncour, le 22 juin 1944 (ADF 200W74)

C’est Madame Jean Riou, née Louise Joncour, 38 ans, qui tient le café-tabacs de Lestonan. Dès le lendemain des faits, elle informe les gendarmes par téléphone et ceux-ci se rendent sur place le surlendemain 24 juin.

C’est Madame Jean Riou, née Louise Joncour, 38 ans, qui tient le café-tabacs de Lestonan. Dès le lendemain des faits, elle informe les gendarmes par téléphone et ceux-ci se rendent sur place le surlendemain 24 juin.

Madame Riou déclare :

" Le 22 juin 1944, vers 16 heures, alors que je me trouvais à la maison avec ma fille Louise, âgée de 13 ans, j’ai vu deux individus armés de pistolets rentrer chez moi. Ces derniers m’ont demandé à boire. Je leur ai servi chacun un verre de cidre. A un moment donné, l’un d’eux m’a demandé si j’étais la patronne, j’ai répondu par l’affirmative. Aussitôt ces hommes m’ont dit qu’ils étaient venus réquisitionner le tabac que j’avais de disponible chez moi. J’ai refusé de leur donner satisfaction sur le champ. A ce moment ces deux individus m’ont dit qu’ils allaient perquisitionner chez moi. Pour éviter des ennuis et des actes de violences, je les ai conduits dans un local contigu à la salle de consommation, où se trouvait le tabac destiné aux consommateurs. Ils ont pris eux-mêmes le tabac, soit 21 paquets de gris, 18 paquets de gauloises vertes, 15 paquets de tabac supérieur et 8 boites d’allumettes, s’élevant à la somme de huit cent quarante francs quatre vingt centimes (840,80). Cette somme m’a été versée intégralement par ces deux individus, qui se sont ensuite dirigés à pied vers la papeterie d’Odet.

Je ne connais aucun de ces hommes, leur signalement est le suivant : le premier, de forte corpulence, mesure 1,70 m environ, cheveux châtain foncé, visage entièrement rasé, vêtu d’un blouson marron, coiffé d’un chapeau mou noir rabattu sur les yeux. Le deuxième, plus petit, d’assez forte corpulence coiffé d’un chapeau mou foncé rabattu sur les yeux, cheveux blonds, vêtu d’un blouson dont je ne me souviens plus de la couleur. J’ai remarqué que le plus grand portait des lunettes de couleur à grosses montures."

Dans cette seconde affaire, il faut également deux témoins : d’abord un retraité de l’Arsenal, 55 ans, Jean Diascorn7, qui habite à Lestonan, et lui aussi à sa fenêtre :

" Le 22 juin 1944, dans l’après-midi sans que je puisse préciser l’heure, j’ai remarqué de ma fenêtre 2 hommes qui s’en allaient à pied vers la papeterie d’Odet. L’un d’eux portait une musette sur le dos.

Ils étaient vêtus tous deux de blousons et étaient coiffés de chapeaux mous rabattus sur les yeux. J’ai vu que l’un d’eux portait des lunettes de couleur. J’ai appris par la suite par Madame Riou, débitante, qui demeure près de chez moi, que son bureau de tabac venait d’être cambriolé par les individus que j’avais vus passer devant ma maison.

Je ne connais aucun de ces hommes."

Puis Thérèse Henry, 15 ans, qui les a également vus passer devant chez elle et fait la même description des deux individus ; mais elle les a vus « se dirigeant vers Quimper ».

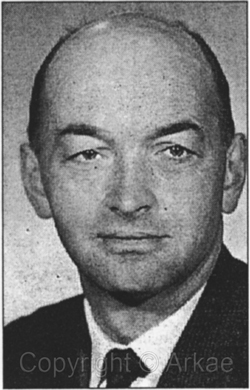

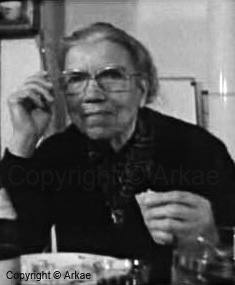

Photo : Mme Riou, photo prise vers 1955.

3. Quelques commentaires et remarques

Du fait du rationnement du tabac et de l’inscription obligatoire de chaque consommateur auprès d’un buraliste, tout prélèvement anormal hors du circuit officiel devait donner lieu à un dépôt de plainte : en cas de vol, n’ayant pas pu servir ses clients attitrés, le buraliste devait se justifier auprès des autorités, et cela même s’il avait été payé de la valeur de la marchandise volée. Mais c'était peut-être porter plainte contre la Résistance ?

Par delà la peur qui les a fait s’enfuir par une porte dérobée et se réfugier chez leur oncle Hervé Le Roux, Madame Troalen et sa sœur avaient de quoi se poser des questions. Car la Résistance, c’était qui, à Ergué-Gabéric ? C’était avant tout le fils de leur cousine germaine, Fanch Balès, le boulanger du Bourg, qui vivait dans la clandestinité depuis près de 5 mois, depuis le cambriolage des bureaux du S.T.O. à Quimper et la destruction des fichiers des requis dans son four de boulanger. Les deux soeurs pouvaient se demander si les cambrioleurs, qui n'étaient probablement pas des gabéricois, étaient ou non en rapport avec Fanch. Elles pouvaient aussi douter de leur appartenance à la Résistance. Toujours est-il que Fanch aurait été informé par les soins de « Rine Rouz » de ce vol commis au Bourg et devait se renseigner sur ses auteurs8. Mais il est mort fin août. Et les archives n’ont conservé aucune trace d’une suite donnée à cette affaire.

Le procès-verbal dressé à Lestonan fournit un récit simple et clair, avec cependant une contradiction au sujet de la direction prise par les deux individus. Nous disposons d’un autre document d’archives (ADF 200W74 également) qui comporte un élément ne figurant pas dans la déposition de Madame Riou. Dans la transmission qu’il adresse en date du 26 juin aux autorités françaises et allemandes, le Capitaine Le Thomas, commandant la section de gendarmerie de Quimper, résume brièvement : « le 22 juin 1944, vers 16 heures, deux individus armés se sont présentés au bureau de tabacs tenu par Madame Joncour, au hameau de Lestonan en Ergué-Gabéric. Sous la menace de leurs armes, ils ont exigé la remise du tabac détenu, soit 36 paquets de tabac et 18 paquets de cigarettes. Ils ont remis à la tenancière la somme de 840 Francs et un reçu du tabac volé ». Le procès-verbal ne mentionnait pas de remise d'un reçu.

Près de 70 ans après les faits, nous avons, par bonheur, le témoignage oral de Lisette Hascoët, qui était la fille de 13 ans indiquée comme ayant assisté à la scène. Lisette nous dit d’emblée que cela ne s’est pas passé ainsi :

« En réalité, ce jour-là, il n’y avait personne à la maison. Mon père était prisonnier en Allemagne, et nous étions, ma mère et moi, à la prairie que nous avions en location auprès des Bolloré, située au-delà du Bigoudic, à peu près à 1500 m. de la maison. Car en plus du café-tabac, nous avions une vache et un peu de terre. Ce jour-là, nous faisions le foin. Dans l’après-midi, un homme est arrivé, que nous ne connaissions pas.

Il avait trouvé porte close au café, et demandait à ma mère de venir avec lui pour se faire remettre le tabac que les clients attitrés n’avaient pas encore perçu. Ma mère refusa, mais il insista, proposant que « la petite » vienne au moins lui ouvrir la porte. Elle réagit fortement à cette idée, et décida alors de l’accompagner elle-même. Et moi, je suis restée travailler dans la prairie. C’est ainsi que ça s’est passé. Je ne me souviens pas du tout qu’ils étaient à deux. Quand il est venu à la prairie, il était seul.

On a peu reparlé de cette histoire par la suite. Mon frère Jean, qui avait 3 ans de moins que moi, n’en a aucun souvenir. Je ne sais pas si le tabac a été payé ou si un reçu a été remis à ma mère »

Que dire encore ?

- Les gendarmes ont opté dans les deux procès-verbaux pour un récit simple, schématisé, dépouillé de détails sans importance pour l’enquête, quitte à travestir certaines données. Il leur aurait paru inutile de raconter le détour par la prairie.

- Remarquons qu’ils n’utilisent plus ici comme ils le faisaient quelques semaines ou mois auparavant, les termes « terroristes9 » ou « bandits », mais se contentent de parler de « visiteurs nocturnes » ou d’« individus » ou de « ces hommes ». Le ton aurait donc changé vers plus de neutralité. Rappelons que le Débarquement venait d'avoir lieu.

- En ce qui concerne le vol commis à Lestonan, qui se déroule en plein jour, une indication est donnée par le procès-verbal des gendarmes, qui signalent un paiement au comptant, puis par leur Commandant, qui ajoute la mention d’un reçu : si les « individus » n’ont pas indiqué à Madame Riou leur appartenance à la Résistance, les gendarmes ont peut-être retenu le paiement comme valant une quasi-signature de la Résistance, et leur Commandant aurait ajouté dans le même sens la mention d’un reçu.

- Les familles Riou et Troalen n’ont jamais su qui étaient les auteurs de ces vols. Quand la Police de la République a remplacé celle de l'Etat Français, elle a eu à élucider bien d'autres affaires, d'une toute autre importance. Et ce qui aurait été délictueux avant la Libération ne l'était sans doute plus tout à fait après. S'il est vrai qu'à l'époque la volonté d'identifier les « voleurs » n'a pas été plus forte, il n'y a pas de raison aujourd'hui de prétendre connaître les auteurs des vols.Mais ces affaires, dont nous devons accepter de ne pas tout savoir, nous donnent une idée de la complexité des situations à cette époque, comme de la difficulté de connaître la réalité, même rapportée par procès-verbal.

François Ac'h.

Cette photo représente une carte de tabac attribuée à une femme pour le 2ème semestre 1947.

Pendant la guerre, le tabac a été rationné dans le sens où seuls les hommes de plus de 18 ans avaient le droit d'en acheter une quantité limitée.

A partir de décembre 1945, le droit d'acheter du tabac a été accordé aux femmes, mais à partir de 21 ans seulement. En effet, il a été considéré qu'il y avait en France autant de jeunes filles de plus de 21 ans que de jeunes hommes de plus de 18 ans : voilà le genre de parité qui était respectée !

Par ailleurs, les femmes avaient une dotation mensuelle de 40 grammes quand les hommes en avaient une de 160 grammes en 1946 et de 280 grammes en 1947.

« Où est l'égalité des sexes dans tout ça ? », lit-on dans l'Humanité du 27 juin 1946. Cf. Eric Godeau, ouvrage cité, page 37).

Ainsi, on pourrait considérer que les femmes ont obtenu dans le même temps l'accès au tabac et l'accès au bulletin de vote ! |

Dossier réalisé par François Ac'h - Keleier 70 - novembre 2011

Vacances de Noël 1940.

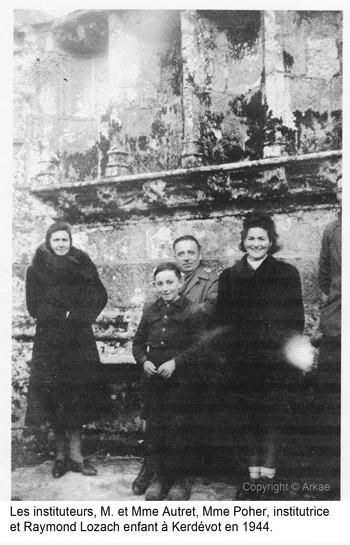

Vacances de Noël 1940. C’est pendant ces vacances de Noël 1940 que Jeanne Lazou fait se rencontrer René Le Herpeux et Mathias Le Louët. Mathias est un ancien élève de Jean Lazou. Il n’a pas encore atteint ses 20 ans. Il travaille à Quimper, aux Ponts et Chaussées.

C’est pendant ces vacances de Noël 1940 que Jeanne Lazou fait se rencontrer René Le Herpeux et Mathias Le Louët. Mathias est un ancien élève de Jean Lazou. Il n’a pas encore atteint ses 20 ans. Il travaille à Quimper, aux Ponts et Chaussées. Jean François Lazou est né à Plougasnou le 29 juillet 1895. Il vient juste d’avoir 19 ans quand la Première Guerre Mondiale embrase l’Europe : il est appelé sous les drapeaux avec sa classe d’âge à partir de décembre 1914. Il a déjà terminé sa formation d’instituteur et va servir dans cette guerre comme officier.

Jean François Lazou est né à Plougasnou le 29 juillet 1895. Il vient juste d’avoir 19 ans quand la Première Guerre Mondiale embrase l’Europe : il est appelé sous les drapeaux avec sa classe d’âge à partir de décembre 1914. Il a déjà terminé sa formation d’instituteur et va servir dans cette guerre comme officier. Jean Lazou se révèle par ailleurs animateur dynamique de la vie locale : il est connu pour être un actif organisateur de la « Fête de Lestonan » et de son concours agricole. Il assure des cours post-scolaires bien fréquentés et il tient un élevage important de pigeons voyageurs. Ce sont surtout ses qualités de maître d’école qui ont nourri l’excellent souvenir qu’ont gardé de lui ses anciens élèves.

Jean Lazou se révèle par ailleurs animateur dynamique de la vie locale : il est connu pour être un actif organisateur de la « Fête de Lestonan » et de son concours agricole. Il assure des cours post-scolaires bien fréquentés et il tient un élevage important de pigeons voyageurs. Ce sont surtout ses qualités de maître d’école qui ont nourri l’excellent souvenir qu’ont gardé de lui ses anciens élèves. De son côté, Francine Lazou est engagée (sous le prénom de Jeanne, qui restera son prénom usuel) dans un réseau de résistance créé par le Parti Communiste. Elle est arrêtée en mars 1943, condamnée à un an de prison par la justice de Pétain, et échappe à la déportation grâce à la démarche de sa fille Malou, qui milite également à l’Assistance Publique de Paris. Jeanne Lazou retrouve sa classe le 9 octobre 1944. Elle restera enseigner à Lestonan jusqu’à son départ en retraite au tournant des années 50. Elle est décédée le 25 octobre 1983.

De son côté, Francine Lazou est engagée (sous le prénom de Jeanne, qui restera son prénom usuel) dans un réseau de résistance créé par le Parti Communiste. Elle est arrêtée en mars 1943, condamnée à un an de prison par la justice de Pétain, et échappe à la déportation grâce à la démarche de sa fille Malou, qui milite également à l’Assistance Publique de Paris. Jeanne Lazou retrouve sa classe le 9 octobre 1944. Elle restera enseigner à Lestonan jusqu’à son départ en retraite au tournant des années 50. Elle est décédée le 25 octobre 1983.

Contraintes

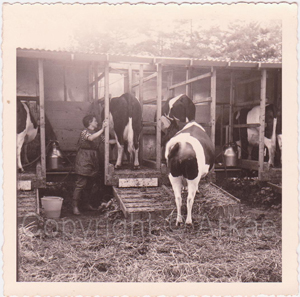

Contraintes Vers 1960 la réglementation sanitaire s’est mise en place. Il fallait des bacs réfrigérés et on demandait de mettre le lait en sachets plastiques, ce qui était un travail supplémentaire à une époque où la main-d’œuvre se raréfiait.

Vers 1960 la réglementation sanitaire s’est mise en place. Il fallait des bacs réfrigérés et on demandait de mettre le lait en sachets plastiques, ce qui était un travail supplémentaire à une époque où la main-d’œuvre se raréfiait. La salle de traite ambulante de Kerhamus

La salle de traite ambulante de Kerhamus Dès l’automne 1940, il a fallu faire face en France à une forte pénurie de matières grasses, conséquence de l’état de guerre (cheptel réduit, usines dévastées, blocus anglais interdisant l’importation d’oléagineux des colonies…).

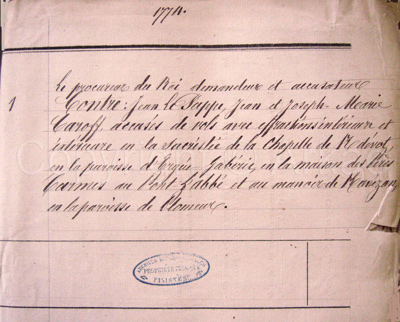

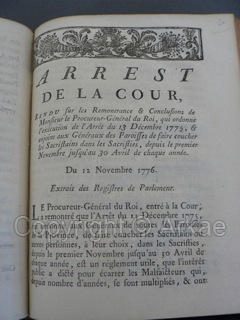

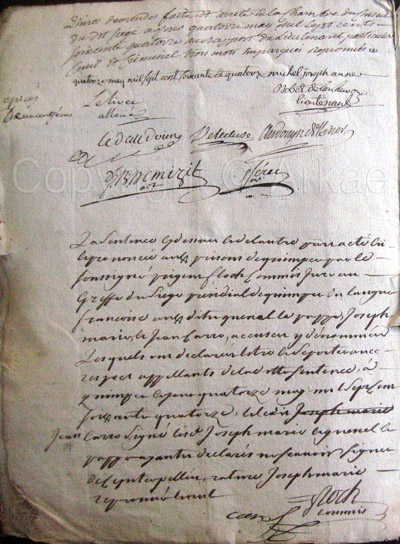

Dès l’automne 1940, il a fallu faire face en France à une forte pénurie de matières grasses, conséquence de l’état de guerre (cheptel réduit, usines dévastées, blocus anglais interdisant l’importation d’oléagineux des colonies…). Sans plus attendre, il part au bourg, alerter le curé, Clet Delécluse. Celui-ci arrive dans l’après-midi, et constate les dégâts : les trois armoires situées dans la sacristie ont été fracturées, et tout l’argent de la fabrique qu’elles contenaient a été volé. Le recteur fait alors sonner le tocsin pour alerter le voisinage, et commence son enquête. Il remarque des traces de pas, de trois personnes différentes : « un portant un soulier garnis de huit clous a du cassé l’un des tallons, l’autre sans clou, le troisième enfin ayant un gros soulier dans le gouts d’un porte chaise ». Il entreprend de suivre ces traces, qui le mènent jusqu’à la chapelle Saint-Jean, puis jusqu’à un cabaret, à Ty Néves, sur la route de Coray... Mais là s’arrêtent les traces... et l’enquête du recteur.

Sans plus attendre, il part au bourg, alerter le curé, Clet Delécluse. Celui-ci arrive dans l’après-midi, et constate les dégâts : les trois armoires situées dans la sacristie ont été fracturées, et tout l’argent de la fabrique qu’elles contenaient a été volé. Le recteur fait alors sonner le tocsin pour alerter le voisinage, et commence son enquête. Il remarque des traces de pas, de trois personnes différentes : « un portant un soulier garnis de huit clous a du cassé l’un des tallons, l’autre sans clou, le troisième enfin ayant un gros soulier dans le gouts d’un porte chaise ». Il entreprend de suivre ces traces, qui le mènent jusqu’à la chapelle Saint-Jean, puis jusqu’à un cabaret, à Ty Néves, sur la route de Coray... Mais là s’arrêtent les traces... et l’enquête du recteur. Quelques jours plus tard, le 30 octobre, d’autres témoins sont auditionnés : Jérôme Kgourlay, de Kdévot, Barbe Le Poupon et Jeanne Le Calves n’apportent pas de précision particulière. Mais Louise Seznec, femme de Joseph Corentin Mahé, est plus éloquente. Comme son mari, elle raconte à nouveau que deux inconnus se sont présentés quelques jours plus tôt et ont demandé les clefs de la chapelle. Ils lui ont dit qu’ils venaient de Brest, accompagnant Guénel Le Pape, lequel «estoit venu au pays dans l’intention de mettre ses bans». Elle vit le dénommé Le Pape «et un autre», décrivant assez précisément les vêtements de ces quatre individus. Et quelques jours plus tard, elle découvrit sur le placître de la chapelle une paire de sabots que personne ne réclama. Elle soupçonne donc «ces quatre particuliers comme auteurs du meffait … sans que cependant elle puisse les leur attribuer. Mais que n’ayant point vu d’autre etrangers, et ayant ete longtems a la ditte chapelle, en tout cas en possession des clefs, elle les soubçonne aussy d’en avoir fait une inspection préméditée… »

Quelques jours plus tard, le 30 octobre, d’autres témoins sont auditionnés : Jérôme Kgourlay, de Kdévot, Barbe Le Poupon et Jeanne Le Calves n’apportent pas de précision particulière. Mais Louise Seznec, femme de Joseph Corentin Mahé, est plus éloquente. Comme son mari, elle raconte à nouveau que deux inconnus se sont présentés quelques jours plus tôt et ont demandé les clefs de la chapelle. Ils lui ont dit qu’ils venaient de Brest, accompagnant Guénel Le Pape, lequel «estoit venu au pays dans l’intention de mettre ses bans». Elle vit le dénommé Le Pape «et un autre», décrivant assez précisément les vêtements de ces quatre individus. Et quelques jours plus tard, elle découvrit sur le placître de la chapelle une paire de sabots que personne ne réclama. Elle soupçonne donc «ces quatre particuliers comme auteurs du meffait … sans que cependant elle puisse les leur attribuer. Mais que n’ayant point vu d’autre etrangers, et ayant ete longtems a la ditte chapelle, en tout cas en possession des clefs, elle les soubçonne aussy d’en avoir fait une inspection préméditée… »

C’était le soir du 7 mai, après souper. Mon père suivait avec grand intérêt l’avance des Alliés, sur une carte d’Europe, fixée au mur de la cuisine. Jos ar Maner (Joseph Le Roux, du manoir de Mézanlès) venait régulièrement discuter de ce qu’il avait entendu à la radio et ainsi renseigner la carte.

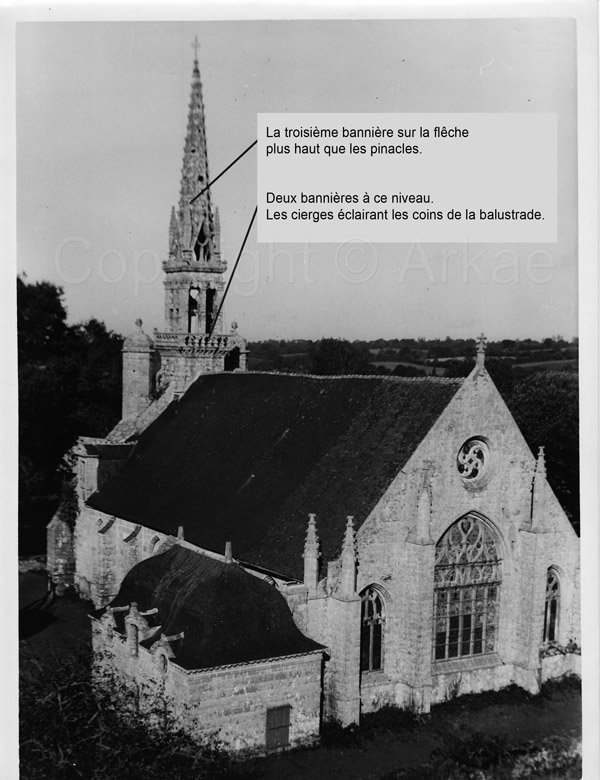

C’était le soir du 7 mai, après souper. Mon père suivait avec grand intérêt l’avance des Alliés, sur une carte d’Europe, fixée au mur de la cuisine. Jos ar Maner (Joseph Le Roux, du manoir de Mézanlès) venait régulièrement discuter de ce qu’il avait entendu à la radio et ainsi renseigner la carte. Comme on n’avait pas de drapeau tricolore à brandir, on a pris dans la chapelle trois bannières (pas les grandes !) pour les accrocher au clocher, face à l’Ouest : deux au niveau de la balustrade et, la troisième, Pierrot Bohars (Pierrot Le Roux) l’a fixée sur la flèche, plus haut que les pinacles. Les cierges éclairaient les coins du balcon. On se relayait pour sonner les cloches, jusque tard dans la nuit, tant et si bien que la poutre qui soutenait la grosse cloche s’est déboîtée du mur. Il a donc fallu arrêter de carillonner !

Comme on n’avait pas de drapeau tricolore à brandir, on a pris dans la chapelle trois bannières (pas les grandes !) pour les accrocher au clocher, face à l’Ouest : deux au niveau de la balustrade et, la troisième, Pierrot Bohars (Pierrot Le Roux) l’a fixée sur la flèche, plus haut que les pinacles. Les cierges éclairaient les coins du balcon. On se relayait pour sonner les cloches, jusque tard dans la nuit, tant et si bien que la poutre qui soutenait la grosse cloche s’est déboîtée du mur. Il a donc fallu arrêter de carillonner !

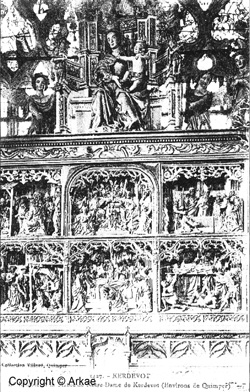

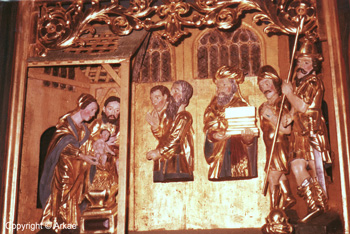

Nativité, Adoration des bergers

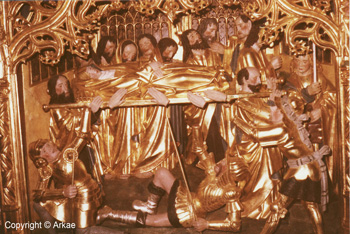

Nativité, Adoration des bergers  Dormition de la Vierge

Dormition de la Vierge  Funérailles de la Vierge

Funérailles de la Vierge  Couronnement de la Vierge

Couronnement de la Vierge  Adoration des Mages

Adoration des Mages  Présentation au Temple

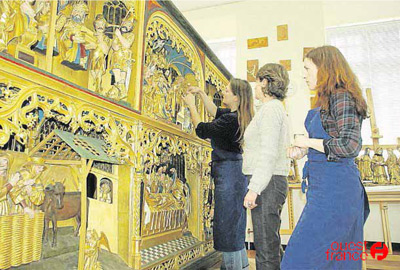

Présentation au Temple  Jean-René Blaise, adjoint chargé de l'environnement, du patrimoine et de la culture, prévoit que le retable de Kerdévot sera de retour en 2012 « sans doute avant le pardon de septembre. »

Jean-René Blaise, adjoint chargé de l'environnement, du patrimoine et de la culture, prévoit que le retable de Kerdévot sera de retour en 2012 « sans doute avant le pardon de septembre. » « L’Atelier Régional de Restauration en danger ». Une pétition circule actuellement sur internet en direction du conseil général du Morbihan et du conseil régional de Bretagne sur le risque de fermeture de l’atelier régional de Bretagne, installé dans des locaux du domaine de Kerguéhennec. Cette fermeture, que les personnels craignent pour l’été 2012, entraînerait la perte des sept emplois.

« L’Atelier Régional de Restauration en danger ». Une pétition circule actuellement sur internet en direction du conseil général du Morbihan et du conseil régional de Bretagne sur le risque de fermeture de l’atelier régional de Bretagne, installé dans des locaux du domaine de Kerguéhennec. Cette fermeture, que les personnels craignent pour l’été 2012, entraînerait la perte des sept emplois. « Toute petite, je bricolais avec mon père. J'ai toujours aimé toucher et sentir les matériaux », raconte Marie- Cécile Cusson. Elle fait un peu partie de l'histoire de Kerdevot. Car c'est la restauratrice qui a mené, avec son équipe, la renaissance du retable flamand de la chapelle. Originaire de Charente-Maritime, Marie-Cécile a obtenu son diplôme en 1992, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle entre, en 1993, à l'atelier régional de restauration de Kerguéhennec. En 2010, le retable fait son entrée à J'atelier. " Pour commencer le traitement, nous l'avons conditionné dans une poche spéciale hermétique pour capter l'oxygène et détruire les insectes et microorganismes présents. Cette opération prend quatre mois ", explique Marie-Cécile Cusson.

« Toute petite, je bricolais avec mon père. J'ai toujours aimé toucher et sentir les matériaux », raconte Marie- Cécile Cusson. Elle fait un peu partie de l'histoire de Kerdevot. Car c'est la restauratrice qui a mené, avec son équipe, la renaissance du retable flamand de la chapelle. Originaire de Charente-Maritime, Marie-Cécile a obtenu son diplôme en 1992, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle entre, en 1993, à l'atelier régional de restauration de Kerguéhennec. En 2010, le retable fait son entrée à J'atelier. " Pour commencer le traitement, nous l'avons conditionné dans une poche spéciale hermétique pour capter l'oxygène et détruire les insectes et microorganismes présents. Cette opération prend quatre mois ", explique Marie-Cécile Cusson.

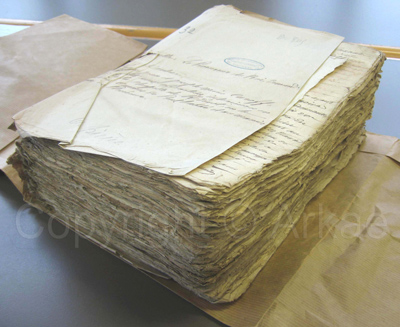

Voici un document rare qui a été confié à notre centre de documentation.

Voici un document rare qui a été confié à notre centre de documentation.

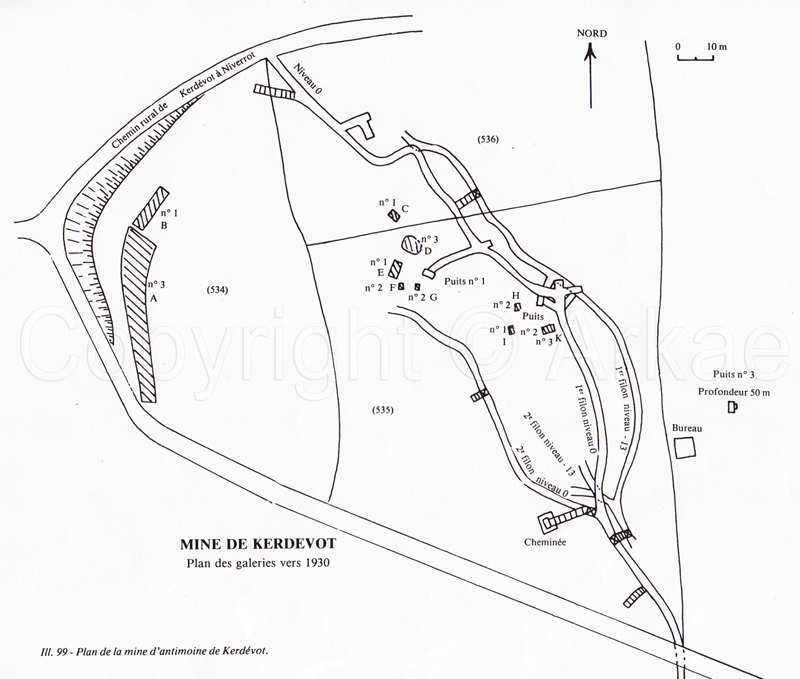

La découverte, toute fortuite, des filons d’Antimoine de Kerdevot tient quelque peu du conte populaire. Au printemps de 1911, alors que les hommes de Niverrot faisaient une « grande journée » de défrichage, l’un de se trouva devant un bloc de pierre, qui a priori ne se distinguait en rien des autres, mais qu’il fut incapable de soulever de même qu’aucun de ses compagnons. Il fallut deux hommes pour le porter sur une charrette, dont le chargement fut déversé en bordure de route. Au moment des prestations, corvée d’entretien des chemins, le patron de Niverrot, Jean Louis Huitric, décida de faire un sort à la fameuse pierre. Celle-ci fut brisée en fragments bleuâtres constellés d’éclats métalliques. Un morceau fut envoyé à fin d’examen à l’abbé Favé, aumônier à Quimper, qui constata la présence d’Antimoine. Fernand Kerforne, professeur de géologie à la faculté des Sciences de Rennes, confirma la présence à Kerdevot de blocs de quartz contenant de la stibine et des oxydes d’Antimoine. Par la suite il céda ses droits de découverte à la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, qui en 1913 présenta une demande de concession d’une superficie de 120 hectares sur les communes d’Ergué-Gabéric et Elliant. Voila comment une vulgaire pierre, objet de curiosité, conduisit à ouvrir une exploitation minière sur notre commune.

La découverte, toute fortuite, des filons d’Antimoine de Kerdevot tient quelque peu du conte populaire. Au printemps de 1911, alors que les hommes de Niverrot faisaient une « grande journée » de défrichage, l’un de se trouva devant un bloc de pierre, qui a priori ne se distinguait en rien des autres, mais qu’il fut incapable de soulever de même qu’aucun de ses compagnons. Il fallut deux hommes pour le porter sur une charrette, dont le chargement fut déversé en bordure de route. Au moment des prestations, corvée d’entretien des chemins, le patron de Niverrot, Jean Louis Huitric, décida de faire un sort à la fameuse pierre. Celle-ci fut brisée en fragments bleuâtres constellés d’éclats métalliques. Un morceau fut envoyé à fin d’examen à l’abbé Favé, aumônier à Quimper, qui constata la présence d’Antimoine. Fernand Kerforne, professeur de géologie à la faculté des Sciences de Rennes, confirma la présence à Kerdevot de blocs de quartz contenant de la stibine et des oxydes d’Antimoine. Par la suite il céda ses droits de découverte à la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, qui en 1913 présenta une demande de concession d’une superficie de 120 hectares sur les communes d’Ergué-Gabéric et Elliant. Voila comment une vulgaire pierre, objet de curiosité, conduisit à ouvrir une exploitation minière sur notre commune. Avant que ne se mette à circuler la rumeur comme quoi la petite vierge de Croas ar Gac se retrouve enfermée parce qu’elle a perdu sa tête, interrogeons ce que la mémoire a conservé de ses aventures. Jean Guéguen a recueilli pour nous dans les années 80, le témoignage de René Beulz (père) de Pennaneac’h. Et le livre de Gwenn-Aël Bolloré récemment paru aux éditions Ouest-France consacre lui aussi un passage à l’enlèvement de la petite vierge.

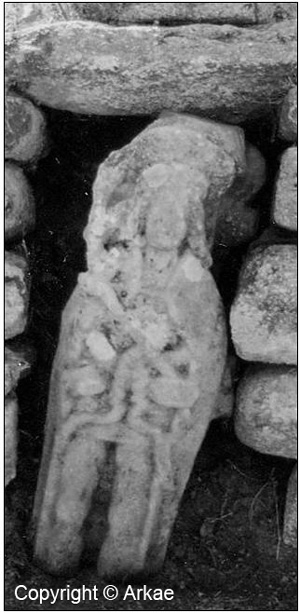

Avant que ne se mette à circuler la rumeur comme quoi la petite vierge de Croas ar Gac se retrouve enfermée parce qu’elle a perdu sa tête, interrogeons ce que la mémoire a conservé de ses aventures. Jean Guéguen a recueilli pour nous dans les années 80, le témoignage de René Beulz (père) de Pennaneac’h. Et le livre de Gwenn-Aël Bolloré récemment paru aux éditions Ouest-France consacre lui aussi un passage à l’enlèvement de la petite vierge.

Mais le Père Castel ne s’en est pas tenu qu’à l’analyse de ce reste de calvaire. Sa visite dans une chapelle qui n’a pas encore fait l’objet d’une étude complète, fut l’occasion de nouvelles observations et de remises en question : évocation des particularités du plan, (la baie du milieu en façade sud n’est pas centrée par rapport à la travée à l’intérieur), peut-être existence de fonds baptismaux… Enthousiasmé par ses découvertes, le Père Castel était de nouveau sur le terrain le lendemain..

Mais le Père Castel ne s’en est pas tenu qu’à l’analyse de ce reste de calvaire. Sa visite dans une chapelle qui n’a pas encore fait l’objet d’une étude complète, fut l’occasion de nouvelles observations et de remises en question : évocation des particularités du plan, (la baie du milieu en façade sud n’est pas centrée par rapport à la travée à l’intérieur), peut-être existence de fonds baptismaux… Enthousiasmé par ses découvertes, le Père Castel était de nouveau sur le terrain le lendemain..

L’année 1911, le recteur Lein note dans son journal :

L’année 1911, le recteur Lein note dans son journal :

Ceux qui ont eu le privilège de fréquenter assidument les grandes foires et marchés agricoles d'antan connaissent bien le personnage du chanteur populaire, juché sur une caisse ou sur un piédestal, chantant et vendant des chansons sur feuilles volantes. Ces feuilles imprimées ont permis une large diffusion des thèmes des chanson niers, à travers les campagnes.

Ceux qui ont eu le privilège de fréquenter assidument les grandes foires et marchés agricoles d'antan connaissent bien le personnage du chanteur populaire, juché sur une caisse ou sur un piédestal, chantant et vendant des chansons sur feuilles volantes. Ces feuilles imprimées ont permis une large diffusion des thèmes des chanson niers, à travers les campagnes. L'aspect monotone relevé par l'écrivain ne pouvait que frapper ce non-bretonnant qu'était Dupouy. La Gwerz bretonne a en effet un caractère répétitif et scandé qui fait penser à un tarare en action et a tôt fait de lasser nos auditoires modernes. C'est que le ton n'a que peu d'importance dans ce genre de chant, qui tient autant du récit que de l'art musical. Seules les paroles et le thème déployé au long d'une centaine de couplets peuvent accrocher l’attention de l'auditeur et c’est elles qui renferment le véritable trésor de notre patrimoine chanté.

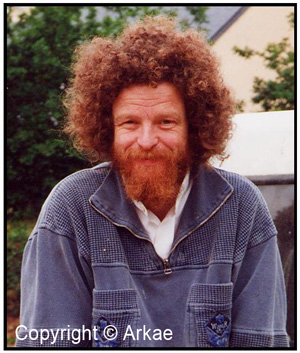

L'aspect monotone relevé par l'écrivain ne pouvait que frapper ce non-bretonnant qu'était Dupouy. La Gwerz bretonne a en effet un caractère répétitif et scandé qui fait penser à un tarare en action et a tôt fait de lasser nos auditoires modernes. C'est que le ton n'a que peu d'importance dans ce genre de chant, qui tient autant du récit que de l'art musical. Seules les paroles et le thème déployé au long d'une centaine de couplets peuvent accrocher l’attention de l'auditeur et c’est elles qui renferment le véritable trésor de notre patrimoine chanté. Mais c’est un tout autre travail -son premier travail salarié- qui lui est confié en mars 2000 : le livre de Jean-Marie Déguignet Les Mémoires d’un paysan bas-breton, vient de rentrer dans le cercle restreint des meilleures ventes de librairie en France. L’association Arkae confie à Norbert la valorisation de l’ensemble des écrits de notre compatriote. On ne redira jamais assez l’extraordinaire travail réalisé pendant les cinq années de son contrat d’emploi-jeune au Centre de Recherche et de Documentation Déguignet (13/12/1999-26/12/2005). L’ensemble des écrits de l’enfant de Quélennec est maintenant disponible. Norbert y a ajouté un appareil critique considérable, fruit d’une recherche dans laquelle il excellait. Il a signé aussi une exposition sur Déguignet, et un site Internet, l’un des cinq qu’il faisait vivre.

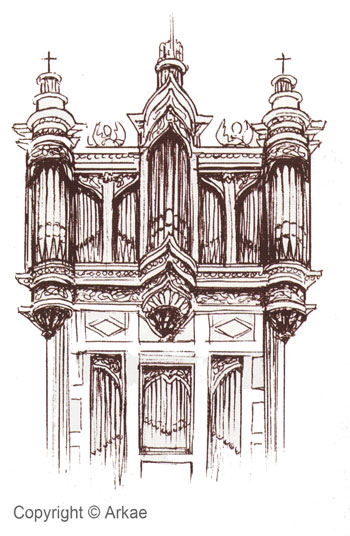

Mais c’est un tout autre travail -son premier travail salarié- qui lui est confié en mars 2000 : le livre de Jean-Marie Déguignet Les Mémoires d’un paysan bas-breton, vient de rentrer dans le cercle restreint des meilleures ventes de librairie en France. L’association Arkae confie à Norbert la valorisation de l’ensemble des écrits de notre compatriote. On ne redira jamais assez l’extraordinaire travail réalisé pendant les cinq années de son contrat d’emploi-jeune au Centre de Recherche et de Documentation Déguignet (13/12/1999-26/12/2005). L’ensemble des écrits de l’enfant de Quélennec est maintenant disponible. Norbert y a ajouté un appareil critique considérable, fruit d’une recherche dans laquelle il excellait. Il a signé aussi une exposition sur Déguignet, et un site Internet, l’un des cinq qu’il faisait vivre. Jean-Louis Morvan est né en 1920 à Kerbrat en Trégarantec dans le Nord-Finistère. Il a été recteur de la paroisse d'Ergué-Gabéric de 1969 à 1981. Il fut également l'artisan de la restauration de l'orgue de Dallam et du retable de Kerdévot, ce qui lui a valut le titre de Chevalier des Arts et des Lettres. Il vient de décéder, fin août 2006 à Quimper, à l'âge de 86 ans, après avoir été recteur de La Forêt-Fouesnant de 1981 à 1999. Depuis, il était en retraite à Pouldreuzic où il était aussi en charge de la paroisse.

Jean-Louis Morvan est né en 1920 à Kerbrat en Trégarantec dans le Nord-Finistère. Il a été recteur de la paroisse d'Ergué-Gabéric de 1969 à 1981. Il fut également l'artisan de la restauration de l'orgue de Dallam et du retable de Kerdévot, ce qui lui a valut le titre de Chevalier des Arts et des Lettres. Il vient de décéder, fin août 2006 à Quimper, à l'âge de 86 ans, après avoir été recteur de La Forêt-Fouesnant de 1981 à 1999. Depuis, il était en retraite à Pouldreuzic où il était aussi en charge de la paroisse.