Légende

Ø = rien dans l’article

¤¤¤ = l’article contient d’autre citations potentielles

*n : nombre d’article à la même date dans la même revue

• ADSA, juillet-août 1999. Martial Ménard, l’éditeur : « Les Mémoires… sont loin d’être un ratage, c’est une réussite fantastique, mais c’est tout le bien que je souhaite à tous les éditeurs dignes de ce nom. »

• Al Lanv, juin 1998 : « Il donne un éclairage particulier sur le XIXe siècle en Bretagne… »

• Ar Men, août 1998 : « Jean-Marie Deguginet : Diogène en Cornouaille (…) Ce récit est une auberge espagnole où se mêlent scènes champêtres, amours paysannes à tonalité rousseauiste, légendes, superstition, citations de Dante, Molière ou Alfred de Musset, traité d’apiculture, imprécations anticléricales et messages révolutionnaires… »

Septembre 1999, à propos des Mémoires… : « Ce trésor familial qui raconte la vie d’un klaslerien bara "mendiant", est un somptueux morceau de littérature brute et sauvage, entre chronique rurale et épopée guerrière, aux antipodes de la vision bêtifiante de la Bretagne rurale. ».

Sur Contes et légendes… : « Tout le sel de ces histoires se trouve dans la manière dont les légendes et la vie du conteur s’y trouvent mêlées… » ;

et pour Rimes et révoltes : « Les coups de gueule rimés du gueux anarchiste et mécréant de la rue de l’Hospice à Quimper… »

•

Armor magazine, juin 1998 : « C’est un témoignage exceptionnel, parfois outrancier, sur la société bretonne au XIXe siècle, qui remet en cause beaucoup d’idées reçues. »

Novembre 1998 : « Il a consacré quelques milliers de pages de cahier à raconter sa vie, à énoncer des opinions très tranchées sur les sujets les plus divers, à disserter sur les contes, sur les abeilles ou sur les mythes, faisant fi des savants et des traités de toutes sortes y compris ce qu’il a baptisé

koc’hkiologie, l’étude de la merde de chien. (…) C’est aussi une fameuse plume et ses souvenirs se dévorent comme un roman. »

Décembre 1999 : « La Déguignet mania »

• Bretagne économique, novembre 1999 : Ø ?

• Bretagne magazine, n° 2, août 1998 : « Des clichés éventrés par un verbe effilé, la bonne société des gens de lettres malmenée, la "curaille" dévorée à tour de pages. (…) Breton de peu, il multiplia avant l’heure les petits boulots (…). Un document drôlement alerte, passionnant comme un roman et d’une grande justesse. »

• Bretagne-Ile-de-France, juin 1999 : « Il est le paroxysme de l’autodidacte. (…) Sa culture, il la met au service de la réflexion. Son expérience de 14 ans d’armée en fait un pacifiste ; son voyage à Jérusalem et le spectacle de la mercantilisation du lieu par le clergé en font un anticlérical ; l’observation des mœurs des nobles en fait un républicain. » ¤¤¤

• Bulletin du Centre d’histoire du travail, février 1999 : « (…) Il nous fait découvrir de l’intérieur la société bretonne du siècle dernier, du point de vue d’un militant républicain, suffisamment libéré des tabous d’une société cléricale pour dire les choses comme elles sont, en tout cas comme il les voit. Et son itinéraire nous fait parcourir un bon bout de chemin. »

•

Centre d’étude et de recherche sur le bonapartisme, janvier 1999 : « Ce jeune Breton, né en 1834, nous fait connaître à travers ses récits la société traditionnelle bretonne au milieu du XIXe siècle, à travers ses traditions rurales, l’importance du clergé catholique, et ses légendes biens vivaces. »

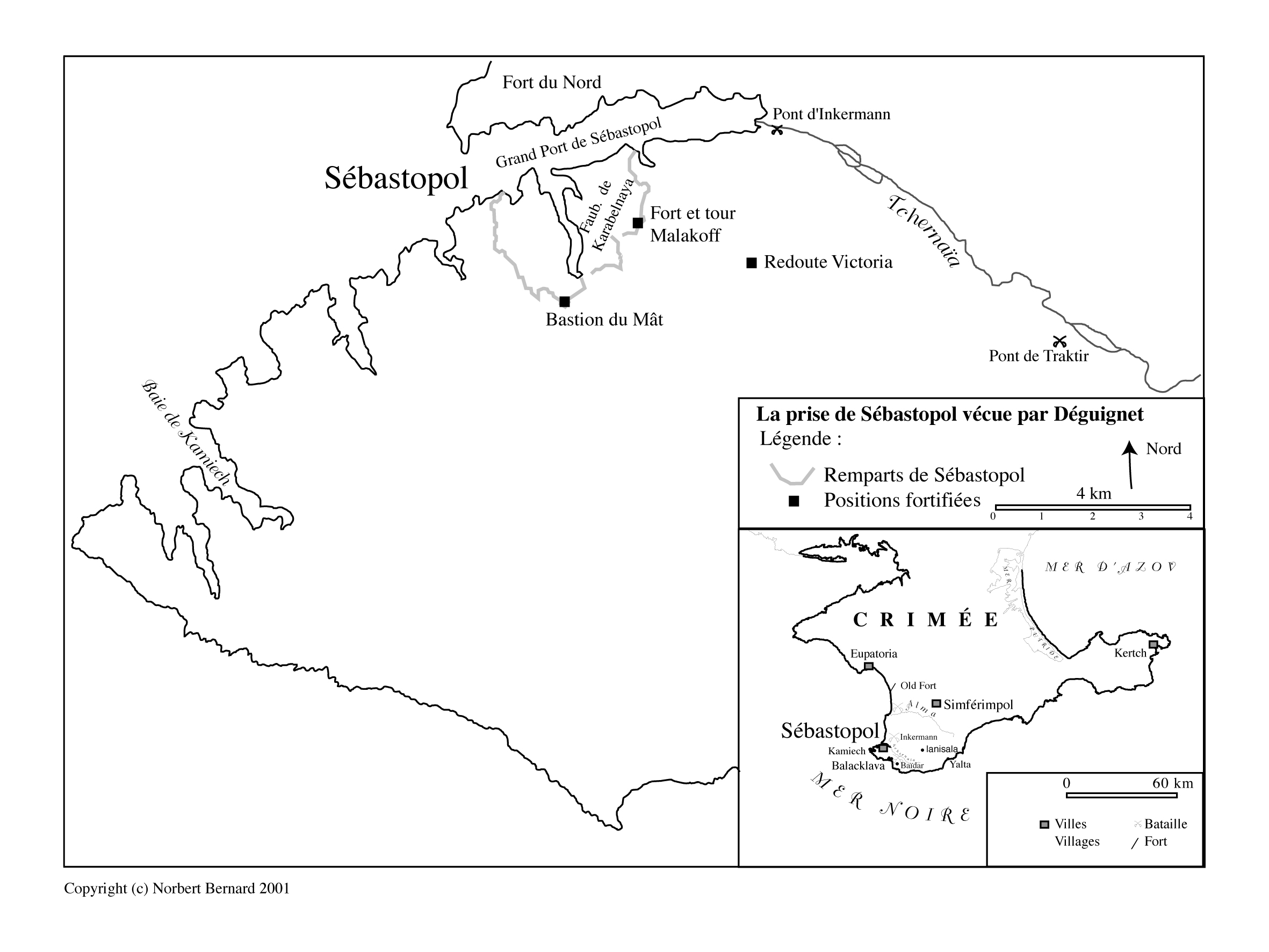

A propos du siège de Sébastopole : « Sa description du siège est édifiante ».

• Charlie Hebdo, 23 décembre 1998, par Michel Polac : « Le folklore régionaliste m’a toujours barbé, mais les Mémoires d’un paysan bas-breton transcendent tous les genres, même la littérature… Je ne sais si J.-M. D. est un "écrivain", mais ce sacré bonhomme est un grand caractère ; un têtu, un indépendant, un libertaire, un républicain, un bouffeur de curés et de seigneurs ; il n’est pas la "voix des humbles", mais le porte-parole — plutôt le porte-mot, puisqu’il a appris seul et en cachette à lire et à écrire et à parler français — d’un peuple breton illettré parlant "patois" ».

19/01/2000 : Ø.

• Combat breton, janvier 99, sur les Contes et légendes de Basse-Cornouaille : « Détenteur du savoir des conteurs bas-bretons, il donne un aperçu des vrais contes et légendes, tels qu’il les a appris dans la région de Quimper, au environs de 1840. »

• Figaro magazine, 18 septembre 1999 : « Personnage hors du commun, aussi bruyant mort que vivant ! (…) Comme on collectionne les cartes postales, il apprend le français, l’italien, l’espagnol, cite Molière et Dante dans le texte. » ¤¤¤

•

France Inter, Synergie, 10 décembre 1998, par Michel Polac, invité : « C’est très courageux de la part des Bas-Bretons d’aujourd’hui, du côté de Quimper, de publier un livre qui fait un portrait de la Bretagne terrifiant » ;

23 mars 99, par Bernez Rouz, invité : « En fait, il est devenu citoyen du monde. (…) Un homme décalé. Décalé de son temps, ce qui est terrible d’ailleurs à l’époque. (…) Il nous enrichit en nous donnant le témoignage de sa vie » ; « il y a des journalistes qui ont pris le temps de le lire et qui ont donné leur cri du cœur pour ce livre. Et à partir de là, ça a démarré en flèche, effectivement, parce qu’à ce moment-là, c’est le cœur des journalistes qui parlait… »

• Généalogie magazine, mai 99 : « Son auteur, Jean-Marie Déguignet, restera sans doute une référence pour toute étude de la société rurale bretonne au cours du XIXe siècle. »

• Impact médecin Hebdo, 10 juin 1999 : « D’après lui, c’est grâce à cela [un trou dans la tête] que son intelligence s’est mise à se développer tout à coup. Comme quoi, lui non plus n’était pas à l’abri des croyances fantaisistes… »

• Journal du dimanche, 13 décembre 1998 : « Le Cheval d’orgueil a trouvé à qui parler. (…) Sur 2584 pages d’une jolie écriture, il vide son cœur. (…) Une telle pièce rare mérite bien un sacrifice de plus. (…) Pendant toutes ces années, il a donc écrit, dans un français limpide, sans rature. Il a parsemé ses souvenirs de contes recueillis dans la campagne bretonne et de poèmes de son cru. "Aujourd’hui, des passionnés de l’histoire du Second empire nous sollicitent pour que nous sortions en un livre à part les chapitres consacrés aux campagnes militaires de Déguignet. Ses observations sur cette période constituent un témoignage exceptionnel par quelqu’un de l’intérieur" »

27/12/98 : « Un grand écrivain doublé d’un pamphlétaire incisif, Jean-Marie Déguignet. (…) Ce parcours étonnant que Déguignet raconte avec force détails et observations sur le quotidien breton. »

• L’avenir agricole, 29 mai 1999 : « Sa vision critique de l’âge d’or de la société rurale bretonne remet en cause beaucoup d’idées reçues. »

• La faute à Rousseau, juin 1999 : « A Quimper, il y a une centaine d’années, dans le misérable trou qui lui sert de logis, un vieil homme entreprend le récit de sa vie. (…) Les Mémoires de Déguginet sont hauts en couleur et le verbe est souvent vert. » ¤¤¤

• La Lettre interne, décembre 1998 : « Ce révolté de la société traditionnelle bretonne a le sens de la formule caustique et du raccourci qui laisse deviner le conteur qu’il dut être ».

• Le Nouvel Ouest, novembre 1999 : « (…) Ce petit homme nous a légué, avec ses Mémoires, un témoignage capital sur la vie rurale du XIXe siècle. Etonnant par son importance (près de deux mille cinq cents pages couvrant pas moins de vingt-six cahiers), par l’origine de son auteur (pauvre parmi les pauvres et autodidacte clandestin), par le ton délibérément libertaire et anarchiste, par un érudition digne des grands intellectuels, avec nombre de citations latines et d’expressions italiennes ou espagnoles. »

• Le pays breton, 1998 : « La dure vie des petits paysans de Basse-Bretagne au XIXe siècle racontée par Jean-Marie Deguignet. (…) L’image que nous donne Jean-Marie Déguignet de la vie à cette époque en Basse Bretagne est loin du triomphalisme des costumes merveilleusement brodés dans le soleil d’été ! »

• Le Poher Hebdo, 22 octobre 1998 : « (…) Intégralement les commentaires pertinents et impertinents de Jean-Marie Déguignet, dans lesquels on retrouve l’esprit vivace et critique qui a tant plu aux acteurs de l'édition des Mémoires d’un paysan bas-breton »

• Le Progrès de Cornouaille, 23 mai 1998 : « Le journal d’un écorché vif, autodidacte, qui dresse un portrait des plus critiques de la société du XIXe siècle, dépoussiérant au passage l’image de ce que d’aucuns appellent "l’âge d’or de la société rurale bretonne" (…) Ce qu’il raconte, il l’a vécu avec ses tripes : le carcan familial, politique, religieux…».

• Le Trégor, 22 octobre 1998 : « Une vie hors du commun. (…) Le témoignage d’un paysan de modeste condition du siècle dernier est déjà, en soi, chose rare et forcément riche en enseignements. Mais ces Mémoires sont bien plus que cela. Pauvre et analphabète, Jean-Marie Déguignet est un autodidacte forcené, curieux de tout… Loin de l’histoire officielle des riches et des puissants, voici celle d’un homme de basse condition qui, par sa seul force de caractère, préserve la mémoire d’un peuple. »

• Les Mains libres, mai 1999 : « Quand Per Jakez Helias traduisait en français son 19e livre écrit en breton et corrigé par sa maman, il eut disait-on beaucoup de travail, malgré sa haute formation littéraire classique, à trouver les qualificatifs multiples nécessaires à ne pas trahir l’idée ou le sentiment exprimé en breton dans Le Cheval d’orgueil. C’est le cas, en ce moment, pour les Mémoires de Jean-Marie Deguignet, qui rencontrent un succès de librairie déconcertant, mais signe d’un temps nouveau. Positif. »

• Livres hebdo, 2 avril 1999 : juste mentionné. Ø ;

01/10/99 : « Il est de ces textes qui resurgissent telle une irruption volcanique sur les étals des librairies. Aussi soudaine qu’impressionnante, la publication en mai 1998 des Mémoires d‘un paysan bas breton, de Jean-Marie Déguignet… »

• Marianne, 28 juin-4 juillet 1999 : « La vie d’un paysan du XIXe : ré-vo-lu-tion-naire ! »

• Noir et Blanc : mars 1999 : « C’est n’est plus un vulgaire témoignage que ce lecteur admiratif a entre les main, c’est le roman du siècle (du nôtre !), un roman plein de surprises et de suspense, et de personnages extraordinaires… »

• Ouest-France, 27 septembre 1984 : [selon la Société archéologique du Finistère, les légendes rapportées par Déguignet sont comme ] « un bouquet de fleurs ancestrales tirées de l’âme populaire de Cornouaille »;

09/10/1984 : Ø ;

mai 1998 : Ø;

16/05/1998 : Ø;

25/05/1998 : « Ces Mémoires constituent une vision décapante de la Bretagne de l’époque, mais aussi de l’armée impériale à travers ses campagnes » ;

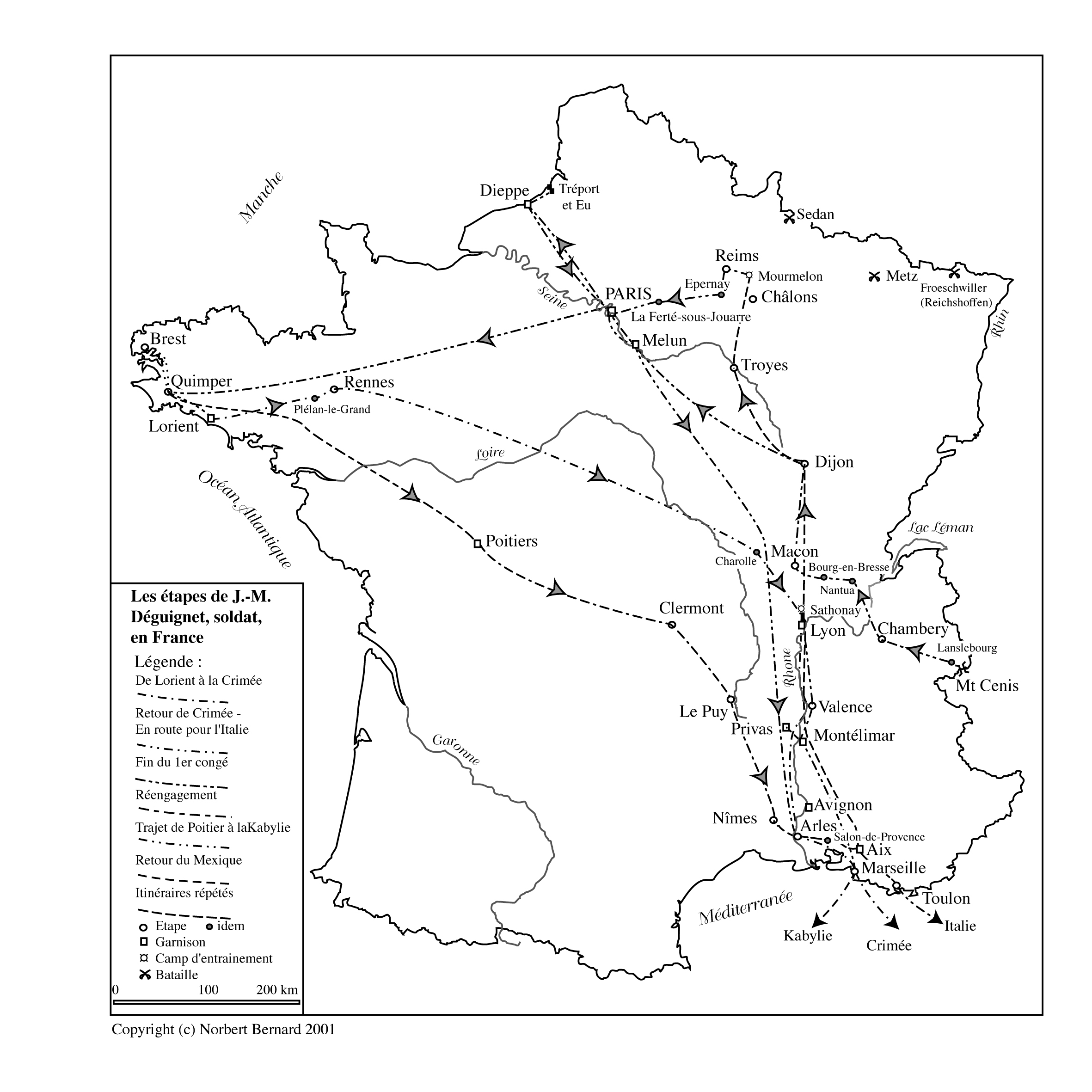

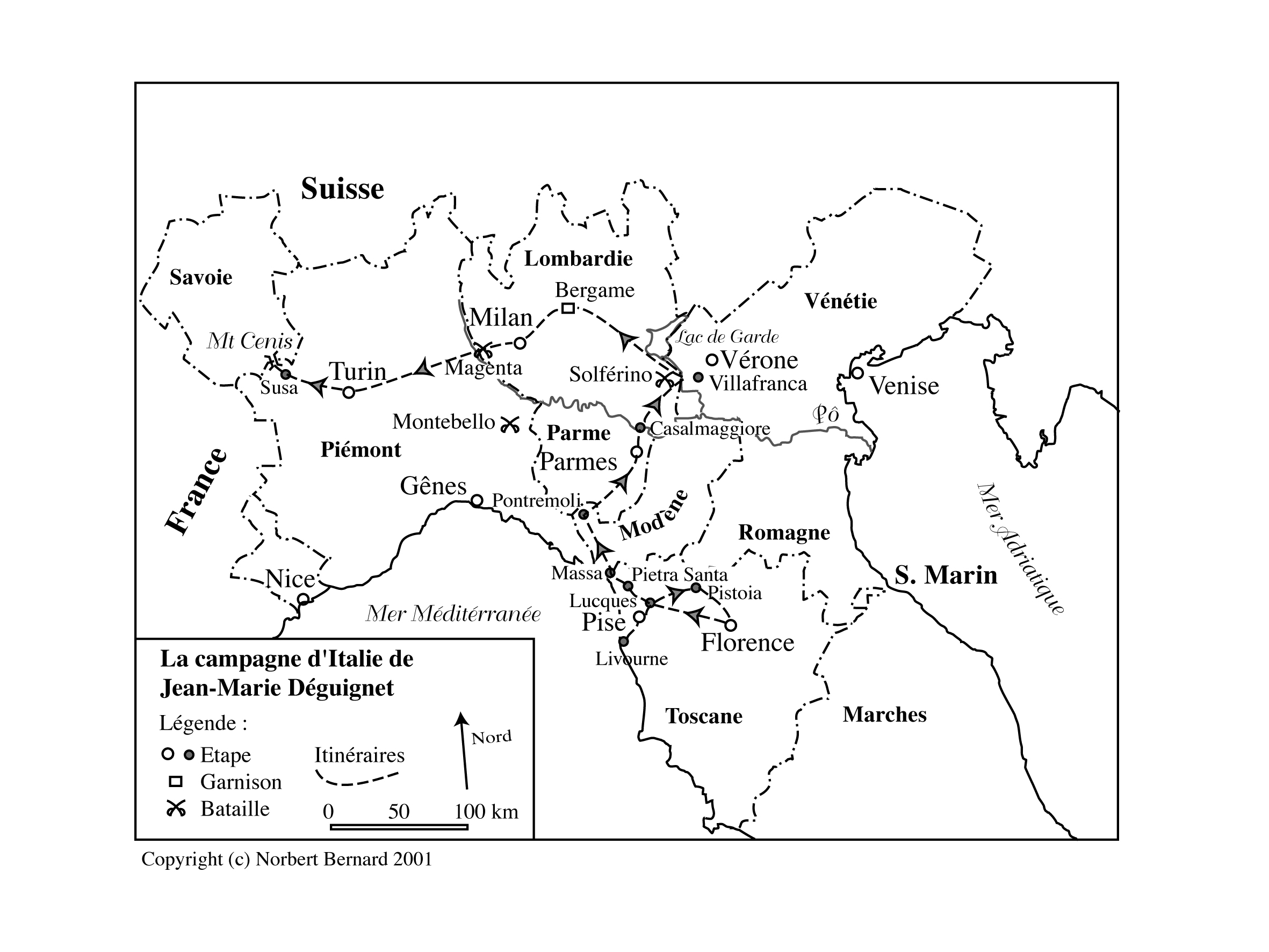

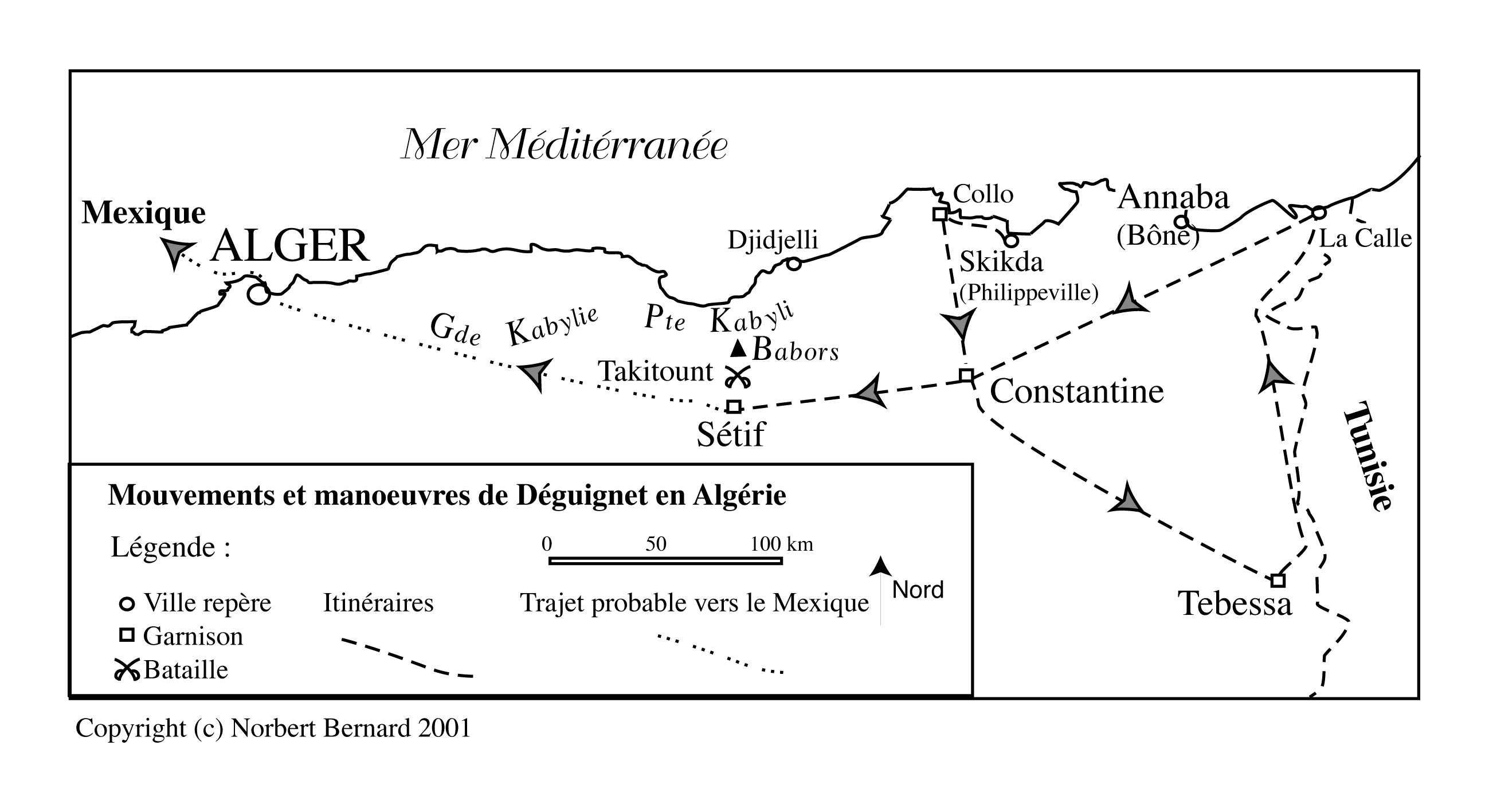

01/07/1998 : « J.-M. Déguignet décrit les guerres de Crimée, d’Italie, de Kabylie et du Mexique avec l’œil du soldat, et non pas comme ce fut l’habitude avec celui complaisant des généraux » ;

03/07/1998 : « Né et mort dans une misère noire, il va mener entre ces deux dates une vie peu habituelle. (…) Ce destin extraordinaire d’un paysan du XIXe siècle se lit avec d’autant plus d’intérêt qu’il se déroule dans une atmosphère très révélatrice des mœurs de l’époque, avec ses superstitions, ses personnages si caractéristiques qui arrachent des sourires au lecteur »;

30/11/1998(*2) : 1er : « Un frère aîné du Cheval d’orgueil ; 2e : Ø ;

03/12/1998, sur Déguignet : « D’autant qu’il se distinguait également de la masse de ses concitoyens en se revendiquant républicain, libertaire et violemment anticlérical ». Sur les Légendes : « Rétablir la tradition vraie et pas ces légendes transformées par des messieurs de la ville en nœuds papillons » ;

21/12/1998 : reprend Bernez : « Déguignet est le seul à nous raconter cette société de l’intérieur. C’est par exemple un des rares à parler de sexualité, même si cela reste sobre. De même, c’est le seul témoignage que nous ayons de la vie des mendiants : un milieu très dur avec ses codes et ses règles spécifiques (…) L’auteur n’est pas tendre non plus avec les Français et il compare souvent la situation des Bretons avec celle des autres peuples opprimés qu’il a visités » ;

22/12/1998 : Ø ;

02/03/1999 : « (…) Ce texte qui raconte la vie peu banale d’un paysan breton, devenu au fil de ses pérégrinations, anticlérical et républicain. Des choix qui feront de lui un réprouvé. A l’origine de cette aventure, le désir d’un jeune fils de journalier agricole d’apprendre le français » ¤¤¤ ;

19 avril 1999 : Ø ;

27 avril 1999 : sur les Rimes et révoltes : « Le souffle de sa révolte contre les injustices, filles naturelles de la "bourgeoisie" est puissant » ;

05/05/1999 : Ø ;

06/07/1999(*3) : 1er : Ø ; 2e : Ø ; 3e : Ø ;

28/09/1999 : Ø ;

30/09/1999 : « (…) Un homme attachant en diable, caractère de cochon et grand cœur » ¤¤¤ ;

19/11/1999 : Ø ;

25/01/2000 : Ø.

• Pèlerin Magazine, 8 octobre 1999 : « Pour une fois, un homme du peuple s’exprime directement, avec ses mots à lui, décapants, corrosifs, sur une société pas si idéale que ça. »

• Pobl Vreizh, juillet-août 1998 : « Car Deguignet fait œuvre d’ethnologue en racontant son enfance et son adolescence (1834-1854) dans la Bretagne rurale profonde du milieu du siècle passé. L’existence pour beaucoup n’avait rien d’idyllique… et les Bretons n’étaient pas aussi prudes qu’on le pense généralement. (…) En vérité, un roman d’aventure et un document ethnographique exceptionnel. »

• Presse Océan, 17 novembre 1998 : « Lucide et iconoclaste. (…) Un témoignage intéressant, car il offre une vision de la Bretagne du siècle dernier très éloignée des peintures proches de l’allégorie habituellement véhiculée dans la littérature bretonne de l’époque. (…) Un vrai prophète »

• Progrès-Courrier, 21 novembre 1998, sur les Mémoires d’un paysan bas-breton : « devenu un succès de librairie tant il sonne juste », et sur les Contes et Légendes de Basse-Cornouaille : « Les lecteurs d’aujourd’hui, jeunes et moins jeunes, retrouveront aussi les récits qui ont enchanté leurs ancêtres vers 1840… ».

• Reporter breton, n° 14 : « Ce journal d’un écorché vif irrite parfois par ses outrances, mais le propos de l’auteur est vif, son récit extrêmement vivant, sa vie se lit comme un roman d’aventure. sa grande qualité est indéniablement la sincérité. Sa vision critique de l’âge d’or de la société rurale bretonne remet en cause beaucoup d’idées reçues. »

•

Le Télégramme

17/05/1998 : [de Bernez] : « C’est l’histoire d’une vie écrite à la main, un patrimoine qui, vu son intérêt, ne pouvait rester dans l’ombre. (…) Car le témoignage reste d’une force inégalée » ;

18/05/1989 : « Les Mémoires sulfureuses de Jean-Marie Déguignet » ;

14/07/1998 : « (…) Le récit de sa vie, "une longue vie de misère, d’esclavage, de persécution"… » ;

30/08/1998 : Ø ;

04/12/1998 : sur les Contes et légendes… : « A la fois cocasses et différentes, ces histoires sont peuplées d’êtres imaginaires, si familiers des Bretons de l’époque : Ankou, le diable, mendiante, revenant malicieux, etc. Elles n’échappent pas à la critique de Déguinet… » ;

23/12/1998 : sur les Contes et légendes… : « Les nombreux lectures qui ont aimé les Mémoires d’un paysan bas-breton ne seront pas déçus par ce recueil d’histoires. Ils y retrouveront le ton direct et la franchise de Déguignet. Ici, il brocarde les courtisans et les parasites, se moque des prêtres, qu’il ne porte pas dans son cœur, de la crédulité des paysans, ainsi que du diable qui, dans ces contes, se fait souvent rouler… » ;

22/01/1999 : « Jean-Marie Déguignet fait aujourd’hui figure de petite révolution dans le milieu des historiens, mais aussi auprès du grand public. (…) Il suffit, pour comprendre le phénomène de se plonger dans les 450 pages que comprend l’ouvrage. Et quelques phrases prises au hasard, la magie de l’épopée surgit et le "pavé" devient livre de chevet » ¤¤¤ Avril 1999 : Ø ;

29/04/1999 : « Les Rimes et révoltes du croquant Déguignet. (…) Jean-Marie Déguignet, gueux républicain, Breton à la verve flamboyante… » ¤¤¤ ;

27/09/1999 : « Une vie vraiment pas ordinaire. Se plonger dans les 450 pages de l’édition établie par Bernez Rouz, c’est aller à la rencontre d’un homme hors du commun, d’un révolté absolu, intransigeant, d’une érudition impressionnante à force de lectures et de campagnes militaires où il ne cesse d’enrichir ses connaissances ».

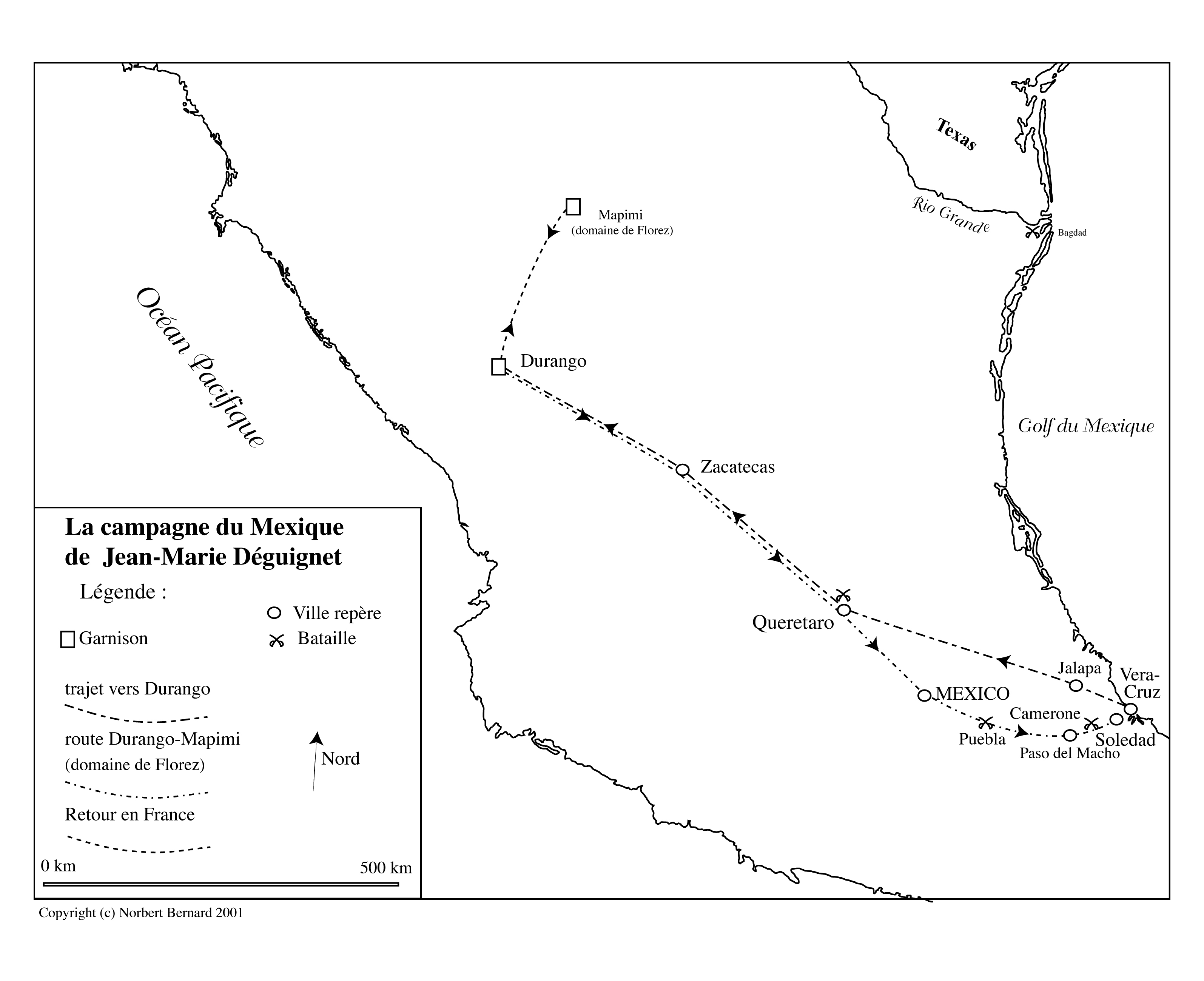

La toute première publication des Mémoires d'un paysan bas-breton a lieu dans deux numéros de La Revue de Paris, fin 1904 et début 1905. Quelques années auparavant, Jean-Marie Déguignet avait vendu ses manuscrits à Anatole Le Braz, qui était alors au sommet de sa carrière universitaire et littéraire. Le Braz entreprendra de les éditer dans une revue de la capitale, où il a fait ses études et s'est lié avec de nombreuses personnalités.

La toute première publication des Mémoires d'un paysan bas-breton a lieu dans deux numéros de La Revue de Paris, fin 1904 et début 1905. Quelques années auparavant, Jean-Marie Déguignet avait vendu ses manuscrits à Anatole Le Braz, qui était alors au sommet de sa carrière universitaire et littéraire. Le Braz entreprendra de les éditer dans une revue de la capitale, où il a fait ses études et s'est lié avec de nombreuses personnalités.