Nous voilà à mi-chemin de Kerdevot, du bourg d’Ergué et de la route Quimper-Coray, dans un village planté sur une fourche de routes. Ce tout petit hameau est apparu vers 1850. Sa position favorable en a fait, au xxe siècle, l’un des lieux les plus fréquentés et les plus vivants de la commune.

Le nom Reunic

Dans Les noms de lieux d’Ergué-Gabéric, Bernez Rouz en donne l’origine : « Les habitants du hameau seront surpris d’apprendre que reunig signifie « petit phoque » en breton. Ergué ne se trouvant plus depuis longtemps en bord de mer, cette origine semble peu probable. Tout comme reun ou run (colline) qu’on retrouve dans Penn ar Run. Le problème est que l’on se trouve dans une vallée [la colline est donc derrière]. Il y a une autre explication : Reun est aussi un prénom René ou parfois Ronan. Enfin, reun, c’est la soie du cochon. Le nom reste énigmatique[1]. » On trouve parfois une autre orthographe, semblant fautive : « Réunic », comme le début du mot « réunion », en français.

Quand ce quartier est-il apparu ?

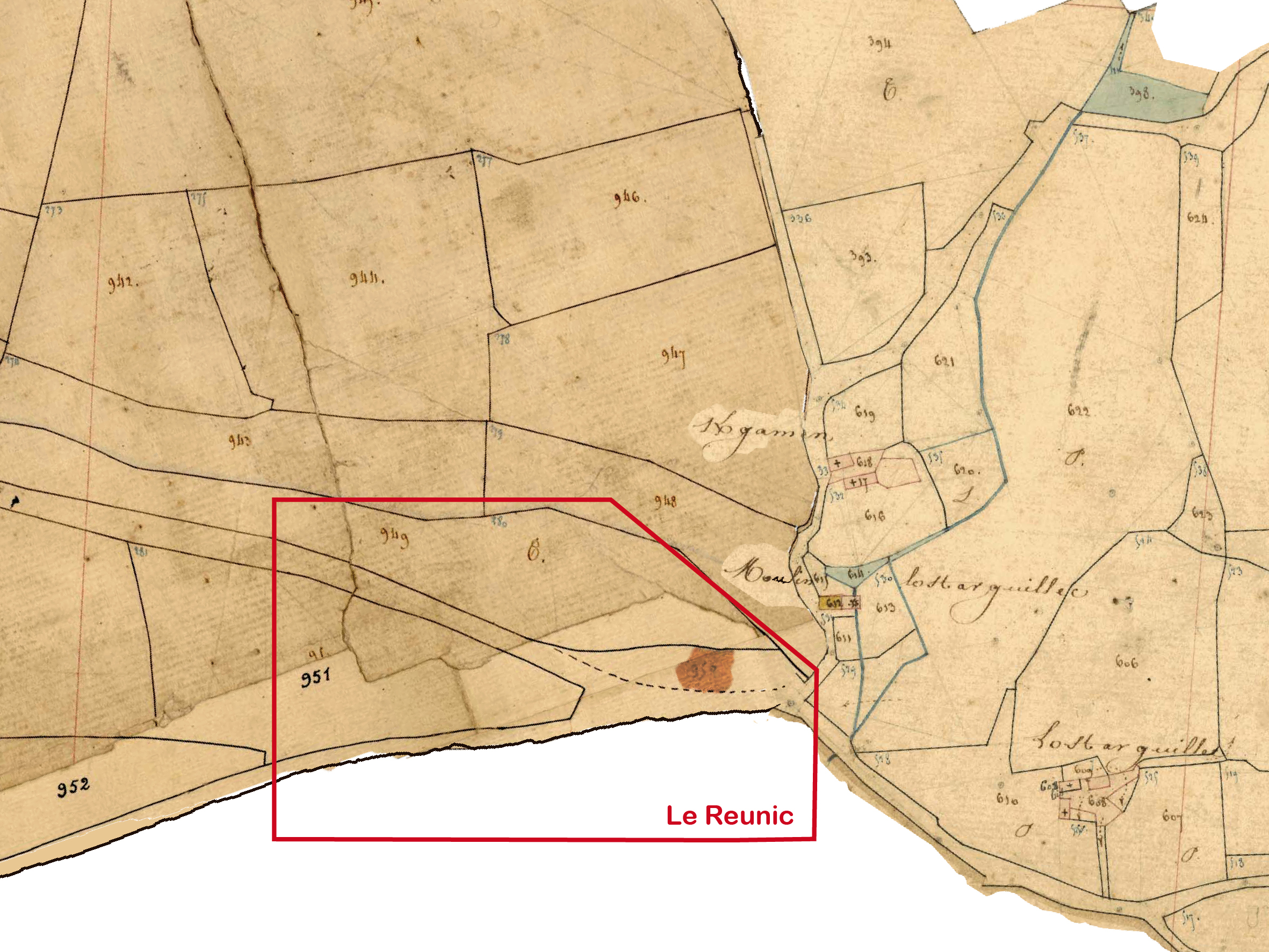

Pour les archives, ce quartier est récent. Son nom n’apparaît pas dans le premier recensement de la commune, celui de 1790, sur la section de Bohars. Sur le cadastre napoléonien de 1834, le premier qui ait été effectué à Ergué-Gabéric, il n’y a pas non plus de lieu-dit Reunic.

Mais sur ce cadastre, on voit bien une parcelle 950, notée en pointillés et a posteriori. Les pointillés indiquent qu’elle n’existait pas en 1834, lors de la première cartographie. Cette parcelle a donc été prise, sans doute vers 1840, sur l’espace même de la route, qui était suffisamment large pour qu’on puisse y construire une habitation. Par ailleurs, les parcelles classées au lieu-dit de Reunic ont pour nom Penn ar Menez/Coat an Intron Menez et Tal Coat an Intron. Cette « Intron » est-elle la Vierge de Kerdevot ? Ces terres appartenaient-elles au clergé ?

En 1840, dans l’acte de naissance de Marie Corentine Hemery, le nom du Reunic apparaît pour la première fois à l’écrit. On le retrouve ensuite dans un recensement de 1861. S’y trouvent alors six personnes. Ce chiffre grossit jusqu’en 1891, où sont recensés vingt-trois habitants, issus de quatre foyers. Au tournant du xxe siècle, le nombre des habitants se stabilise à une dizaine de personnes. Par ailleurs, les limites de ce qui est appelé Reunic ne sont pas toujours claires.

En tous les cas, en 1834, lors du premier cadastre, ces parcelles appartenaient à Louis Enjolbert de Martillat (1775-1846), Auvergnat de naissance, maire de Pluguffan, propriétaire du manoir de Kerascoët, sous-préfet dans les années 1810[2]. Dans les années 1850, après son décès, c’est la fille de son frère qui récupère les terres du Reunic. Elle se nomme Anne Louise de La Lande de Calan. Les terres passent en 1861 aux mains du fils d’Anne, Henri de Lonlay, châtelain du Porzou et caissier de la Banque de France à Quimper. En 1911, les terrains sont rachetés par les Rocuët.

Les Rocuet, tailleurs de père en fils

À cette localisation, depuis 1851, on trouve la famille Rocuet, dont le premier recensé est le tailleur Laurent Rocuet (1817-1887). Cet homme y restera jusqu’à sa mort, entouré de son épouse, de ses enfants, de leurs conjoints et de ses petits-enfants, puisqu’il est recensé au Reunic un avant son décès. Les descendants des Rocuet n’ont pas cessé d’habiter le Reunic. L’une d’entre eux y demeure toujours, témoignant d’un long attachement de cette famille à ce village.

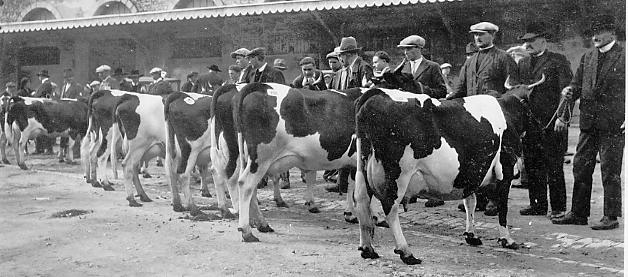

Les pères de cette famille se prénomment, pour la plupart, Laurent[3] ou Cézar. De père en fils, de 1861 à 1906, ils sont tailleurs d’habits. Les tailleurs passent de foyer en foyer pour prendre les commandes et les livrer. Pour un tailleur, habiter une position passante, de bord de route, au milieu de la campagne, est une facilité. « Nous allions faire les costumes dans les fermes, confie Pierre Flatrès, ancien tailleur-brodeur d’Elliant, au Télégramme dans les années 1970. Nous étions souvent des équipes de cinq à six tailleurs, car il fallait habiller le patron, la patronne et les domestiques. Nous partions très tôt le matin, à cinq heures l’été, et nous faisions sept à huit kilomètres à pied le ventre vide, car nous déjeunions à la ferme[4]. » Par ailleurs, les épouses des tailleurs du Reunic, comme c’est l’usage, complètent les revenus : elles sont ménagères, journalières et cabaretières.

Au début du xxe siècle arrivent dans les campagnes environnantes les premières machines à coudre, mais au même moment, les costumes bretons se portent de moins en moins et le chômage commence à sévir chez les tailleurs et les brodeurs. Ainsi, après 1906, il ne sera plus recensé de tailleurs au Reunic. Les Rocuët vont se tourner vers des métiers plus porteurs : le commerce et l’artisanat. En 1928, l’une des filles de la famille Rocuët, Corentine (1928-1945), cuisinière au Reunic, épousera un forgeron de Menez Groas, en Lestonan : Jean-Marie Coathalem (1928-1976). À eux deux, ils portent le café-forge.

Histoire d’un café-forge

Ci-contre, la forge des Coathalem, entre 1942 et 1945, peinte par Gaby Pelleter, réfugié venu de Toulon à Lestonan. Gaby Pelleter peignait pour quelques francs les fermes d’Ergué-Gabéric.

Au fil des années, deux activités persistent au Reunic, reprises par des individus différents : cafetier et forgeron. Cela est dû à une position géographique : le Reunic est au croisement de deux anciennes routes, d’Elliant vers Quimper ou vers le bourg d’Ergué. C’est donc un lieu favorable aux haltes de passants menant leurs chevaux à la foire, à la ferme ou au champ[5]… Un café-forge à cet endroit, c’est l’occasion de retrouver des Elliantais ou des Gabéricois, de prendre un verre, un repas, une nuit, de faire ferrer un cheval ou de réparer une machine agricole. En outre, pendant longtemps, on vient par ici pour faire moudre son grain au moulin de Lost ar Guillec. Alors, en patientant, on va au café ou à la forge tout proches[6]. « Les chevaux semblaient connaître par cœur la route du Reunic », confie Louis Rannou, non sans nostalgie, à Laurent Quévilly en 1987[7].

Ce village tire aussi des avantages commerciaux de sa proximité avec la chapelle de Kerdevot. Quoiqu’il soit suffisamment loin d’elle pour qu’on puisse y organiser, sans trop déchaîner l’ire ecclésiastique, des bals et des jeux qui capteront une bonne partie des « pardonneurs ». En témoignent plusieurs articles, dans la presse locale du XXe siècle, comme celui du Finistère, annonçant un bal au Reunic le 12 septembre 1936 à la salle Coathalem. Par ailleurs, lorsque, tout près de la chapelle, entre 1913 et 1916, s’ouvre une mine d’antimoine, c’est le Reunic qui reçoit en pension les mineurs espagnols qui y travaillent[8].

C’est en 1876 qu’apparaît au Reunic un café. L’épouse de Cézar Rocuet fils, Perrine Le Gall, le tient. Elle est la première d’une série de cabaretiers/cafetiers/aubergistes au Reunic. Puis, en 1881, le cabaret de Perrine Le Gall devient sans doute une auberge, tenue cette fois par Pierre Le Saux[9]. Une salle de danse et de cinéma a été ouverte, mais l’on ne sait à partir de quand. Des repas de noces se tenaient aussi au Reunic.

Marie-Anne Coathalem, jeune sœur de Jean-Marie Coathalem, interviewée par Gaëlle Martin en 2000, témoigne de l’activité du commerce du Reunic. En 1930, à 16 ans, Marie-Anne avait rejoint son frère forgeron au Reunic. Elle n’avait pu poursuivre sa scolarité au-delà du certificat. Au Reunic, elle travaillait en tant que bonne, notamment pour assister sa belle-sœur, qui était malade. Après le décès de cette dernière, elle est revenue régulièrement, pour aider son frère à faire ses lessives.

En 1876, arrivent au Reunic une autre activité et une autre famille : celle de Jean Auffret, « tonnelier ». Le tonnelier est un artisan qui fabrique et répare les tonneaux, activité qui préfigure celle de la future forge. En 1881, le tonnelier est parti, mais un « taillandier », c’est-à-dire un artisan qui fabrique des objets tranchants en fer, est arrivé. Son nom est Laurent Bourbigou, 57 ans. Quatre ans après, ce même homme est qualifié de « forgeron » par les recenseurs. Vient ensuite Pierre Dagorn, puis Jean Molis, qui quittera sa forge du Reunic en 1920 pour s’installer à Lestonan, toujours comme forgeron, jusqu’à son décès en 1938[10]. C’est donc en 1886 qu’on a la première trace écrite d’une forge au Reunic.

En 1876, arrivent au Reunic une autre activité et une autre famille : celle de Jean Auffret, « tonnelier ». Le tonnelier est un artisan qui fabrique et répare les tonneaux, activité qui préfigure celle de la future forge. En 1881, le tonnelier est parti, mais un « taillandier », c’est-à-dire un artisan qui fabrique des objets tranchants en fer, est arrivé. Son nom est Laurent Bourbigou, 57 ans. Quatre ans après, ce même homme est qualifié de « forgeron » par les recenseurs. Vient ensuite Pierre Dagorn, puis Jean Molis, qui quittera sa forge du Reunic en 1920 pour s’installer à Lestonan, toujours comme forgeron, jusqu’à son décès en 1938[10]. C’est donc en 1886 qu’on a la première trace écrite d’une forge au Reunic.

Ajoutons enfin que ces deux activités nécessitent souvent des bras supplémentaires : ouvriers, domestiques, membres de la famille élargie se retrouvent ainsi à travailler et habiter au Reunic temporairement. André Le Bihan, né en 1940 à Kervoreden, indique dans ses mémoires qu’il a été, à la fin des années 1950, l’un des apprentis de Jean-Marie Coathalem à la forge :

« Jean-Marie [Coathalem] étant d’accord, me voilà apprenti chez lui pendant les vacances. Je dormais au Réunic et je rentrais en vélo, pour le week-end. C’était quand même assez dur la forge l’été, pas tellement marrant : chaleur, poussière. Jean-Marie me faisant surtout refaire les dents de herse. D’abord les démonter, l’écrou étant grippé, après forger le bout arrondi pour le rendre pointu, à nouveau remonter la dent, travail assez fastidieux. D’autres fois, je tenais le pied des chevaux à ferrer, le travail était assez varié. Roger [fils de Jean-Marie] avait commencé à se spécialiser dans la plomberie et j’allais aussi l’aider sur les chantiers. C’est peut-être là que m’est venue l’idée de mon futur métier. Pour les initiés, en ce moment-là, les soudures étaient faites à l’étain, maintenant ça ne se fait pratiquement plus[11]. »

Roger sera le dernier forgeron du Reunic. Comme le mentionne André Le Bihan, il orientera davantage son activité vers la plomberie, installant, par exemple, l’eau courante dans les fermes alentour. Petit à petit, les clients de la forge se font rares : « Les paysans du coin se sont mis à acheter des voitures. »

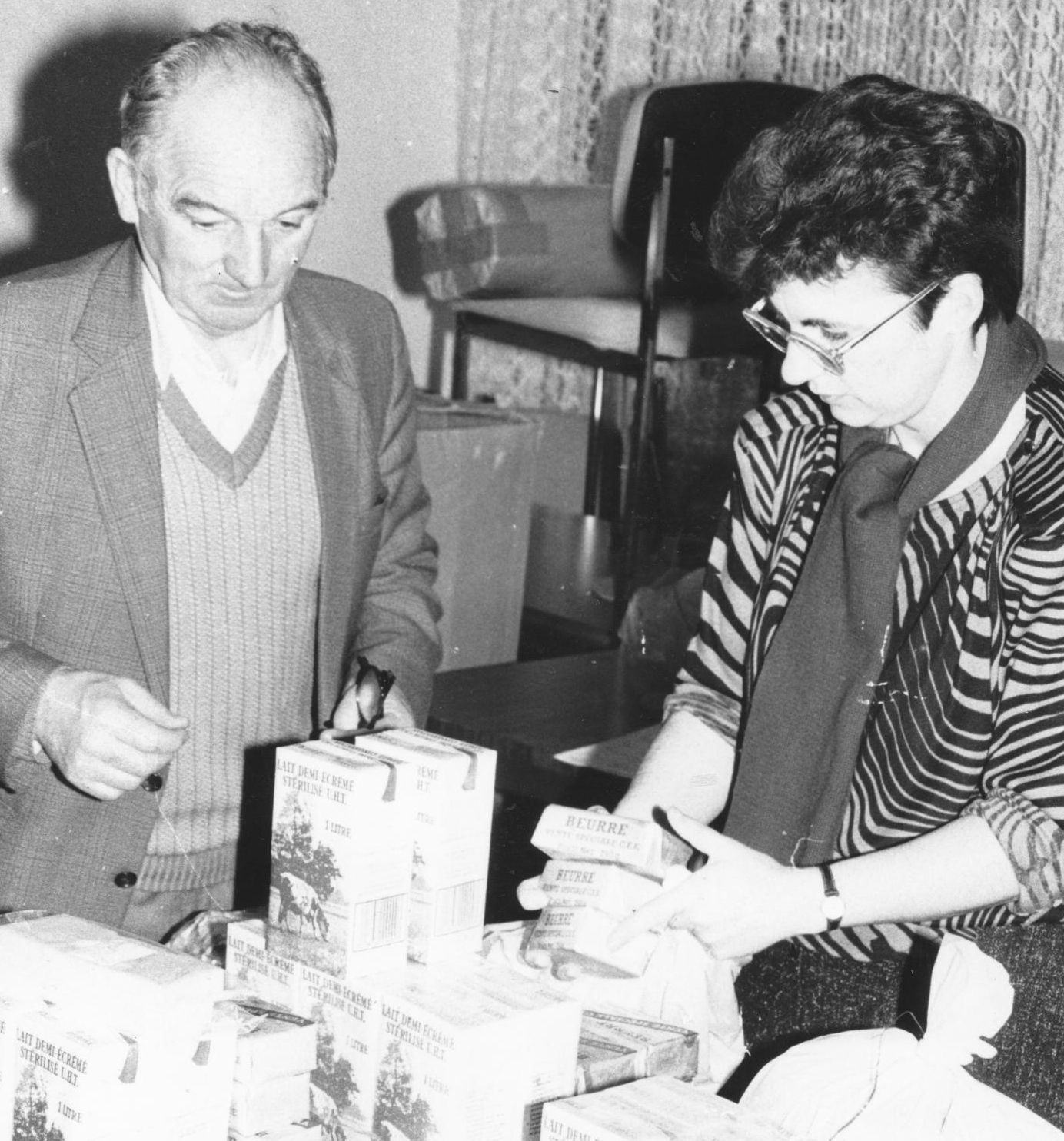

Ci-contre, Roger Coathalem et Lili Rannou, photographiés par Laurent Quévilly en 1987.

***

Récit d’une vacancière au Reunic (1957-1967)

Annick Deloraine, épouse Verdin, est née le 11 mai 1950. Ses parents sont Roger Armand Deloraine, né le 12 mai 1922 à Bezons, en Seine-et-Oise, et Alice Marie Perrine Deguignet, née le 9 septembre 1923 à Ergué-Gabéric. Annick est donc, non seulement, liée par sa mère à Jean-Marie Déguignet, son arrière-arrière-grand-oncle (elle a participé à la rédaction de l’édition intégrale des Mémoires), mais elle est aussi attachée au Reunic, où elle a de la famille et des souvenirs d’enfance. Les parents d’Annick se sont mariés à Mantes-la-Jolie, la famille vivait donc en Ile-de-France. Elle aussi est restée dans cette région, à Marly-le-Roy. Mais lorsqu’elle était enfant, pendant les vacances scolaires, Annick séjournait souvent, avec ses parents, dans la ferme de Louis et Perrine Rannou, ses grand-oncle et grand-tante, au Reunic.

Quand étiez-vous au Reunic ?

Enfant, mon premier séjour au Reunic date du mois d'août 1951. J’avais 15 mois et c'est dans la cuisine au sol cimenté que j'ai fait mes premiers pas. Les années suivantes, jusqu'en 1956, j'y suis venue, toujours avec mes parents, et toujours l'été, pour un séjour de vacances. De 1957 à 1967, je suis venue avec ma mère (train de nuit Paris-Quimper) pour 1 à 2 mois de vacances estivales. Mon père nous rejoignait plus tard. Plus tard, de 1973 à 1989 (?), j’y suis revenue avec mari et enfants. En vacances dans le Morbihan, nous venions chaque année passer une journée au Reunic avec Perrine et Louis. Après le décès de mon grand-oncle, ma grand-tante a quitté le Reunic pour un appartement situé dans un lotissement du haut du Bourg (Park ar Groas).

Annick, à deux ans, en borledenn, dans le jardin devant la maison des Rannou, en 1952. Don Annick Verdin, 2024.

Quels sont vos liens avec Louis et Perrine Rannou ? Qui étaient-ils ?

J'étais la petite-nièce de Louis et Perrine Rannou. Louis, né en 1892, est mort en 1985, je crois. Perrine, née le 19 août 1895, est décédée le 1er avril 1990. Louis a exercé le métier de cantonnier. Le recensement de 1946 parle même « d'aide-cantonnier », ce qui devait lui rapporter un salaire de misère. Il n'empêche que son domaine du Reunic était impeccablement entretenu ! Tante, elle, dans ce même recensement, a le titre de « cultivatrice ». Elle était polyvalente, elle partageait son temps entre les travaux ménagers, les soins aux animaux et les travaux des champs. Ils n'ont pas eu d'enfants.

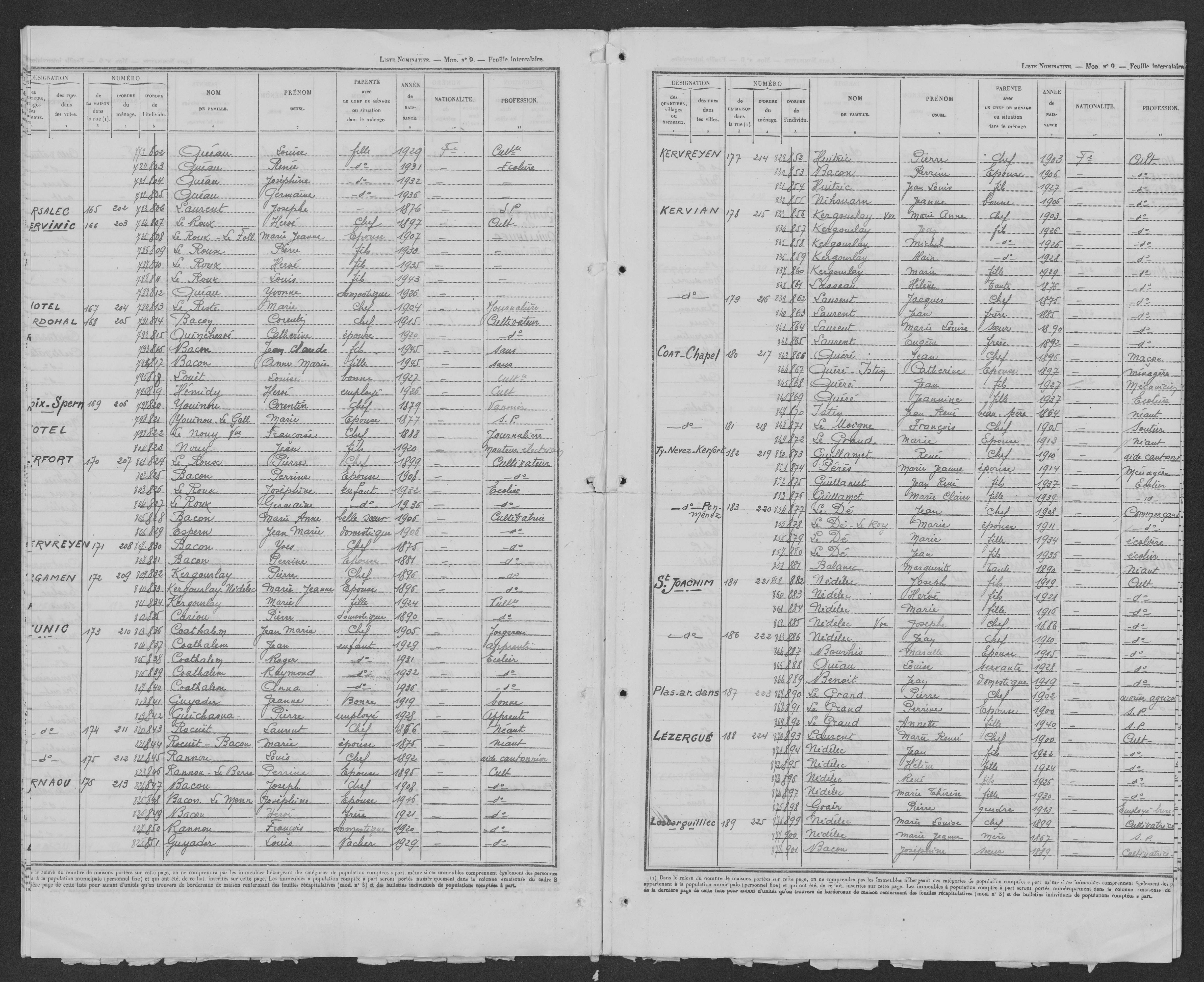

Extrait du recensement de 1946 pour le Reunic. On y trouve la forge-café des Coathalem, parents, grands-parents (les Rocuët) enfants et employés, ainsi que la ferme du couple Rannou. AD29.

Pouvez-vous décrire les habitants et l’ambiance du Reunic dans les années 1950-60 ?

Le Reunic se réduisant pour moi, à l'époque, à la ferme Rannou d'une part et à la vaste maison Coathalem d'autre part, le nombre des habitants était très limité. En revanche, nous avions des contacts variés avec les familles du voisinage, où je trouvais des filles comme compagnes de jeux. Il y eut d'abord Odette Bernard, la fille du menuisier, qui habitait non loin de la forge, sur la route de Kergamen. Puis il y eut les petits-enfants des propriétaires du Petit Castel et aussi Marie, dite « Mimi », de la famille Bohars... L'ambiance était très bonne, on riait beaucoup notamment chez Tonton et Tante où la belote et le rami étaient fréquemment disputés ! Quant à la langue bretonne, si l'oncle et la tante la parlaient uniquement entre eux, il lui arrivait de se glisser dans nos tablées festives, mais cela ne me gênait pas, car bien que non-bretonnante, j'aimais entendre parler cette langue si musicale !

Vous souvenez-vous de la forge-bistrot Coathalem ?

Je l'ai vue en activité jusqu'au décès, je pense, du « Père » Coathalem [Jean-Marie]. Ma tante Perrine m'a fait rentrer dans la forge au moment où Jean-Marie allait ferrer un cheval : j'ai vu les flammes du foyer grandir sous l'action du soufflet et le forgeron battre sur son enclume le fer qui sonnait sous les coups du marteau. Et j'ai senti plus tard l'odeur de corne brûlée quand il replaça le fer sur le sabot du cheval docile pour l'y clouer... Inoubliable ! Je n'ai pas vu le bistrot en activité ni assisté à un bal ou à une séance de cinéma. Je n'ai pas non plus connu de domestiques à la ferme. En revanche, ma mère en a connus pendant les cinq années, entre 1925 et 1929, qu'elle a passées chez Perrine et Louis. Je me souviens de « Marie Pokez », une vieille femme qui parcourait les routes, allant de ferme en ferme pour mendier son pain. Lorsque j’étais enfant, on me disait, lorsque cette femme passait, que si je n’étais pas sage, elle m’emporterait dans son grand sac[1] !...

Avez-vous connu les Rocuët, qui habitaient la maison de la forge depuis le XIXe siècle ?

Personnellement, je n'ai connu que Roger et Anna, deux des quatre enfants de Corentine Rocuët-Coathalem (1908-1945), qui habitaient à la forge.

Pouvez-vous nous parler de Lili Rannou, votre cousin éloigné ?

J'ai bien connu Lili avec ses parents, Pierre Rannou (cousin de ma mère) et Louise Barré et sa sœur Edith, l'aînée, ainsi que Pierre, le cadet. Ma mère était la cousine de son père et Lili était mon petit-cousin. Les deux familles du Reunic et de Kerlavian étant apparentées, les hommes (Louis et Pierre) s'entraidaient pour les gros travaux de la campagne. J'ai perdu P'tit-Louis de vue dans les années 60. Nous n'étions plus des enfants, surtout lui !

- Annick traînée sur une luge par ses deux petits cousins, P'tit Pierre et Lili Rannou.

***

Portraits croisés de Louis et Perrine Rannou,

cultivateurs au Reunic, par leur petite-nièce, Annick Verdin

Portraits physiques : la photo de leur mariage

L'un de mes plus anciens souvenirs est la photo de leur mariage célébré en 1919 ou 1920, et qui, fort agrandie et encadrée, était fixée à la tête de leur lit. De ce mariage, je ne connais pas les circonstances, j'ignore comment ils se sont rencontrés (elle, la citadine, et lui, le paysan) mais ce que je sais, c'est que je ne connais pas plus belle photo de mariage que la leur !...

Lui, Louis Rannou, ancien soldat de la Grande Guerre, ayant connu Verdun et les tranchées, ayant laissé là-bas deux de ses frères[2], est, sur cette photo, l'élégance même : costume impeccable, chemise au col blanc empesé, fleur blanche accrochée au revers de sa veste, gants blancs et chaussures bien cirées. Il avait surtout un visage au regard droit et doux, une chevelure soigneusement peignée (Tonton avait toujours un peigne dans sa poche pour arranger des cheveux dont il était très fier), sans oublier la fine ciselure de sa moustache ! Quelle allure !...

Elle, Perrine, bien droite à son côté, un peu plus grande que lui, avec son beau et fin visage, porte le costume breton traditionnel. Elle a la coiffe de Quimper, assez basse et presque discrète, mais que son blanc lacet encadrant le visage et le cou gracile vient mettre en valeur. Son corsage de velours noir est rehaussé par un bandeau de dentelle incrusté de perles blanches, et dont les longues manches se terminent aussi par de la dentelle qui s'attarde sur le haut de la main. Sa longue jupe noire, du même velours, s'arrête juste au-dessus des chevilles et laisse voir les bas et les souliers à talons. Mais cette jupe est recouverte d'un magnifique tablier blanc en soie et satin broché, portant sur le côté gauche, comme venant du cœur, une tombée de rameaux fleuris...

La ferme des Rannou au Reunic

Le Reunic, 1947, chez Louis et Perrine Rannou. Don Annick Verdin, 2024

Quel plaisir j'ai eu à passer du temps auprès d'eux à la ferme, été après été. J'ai beaucoup appris du travail de leurs mains, car peu de tâches étaient mécanisées, à la campagne, à cette époque, mais pour moi, chez eux, c'était le paradis ! J'ai tout aimé :

- La maison, avec sa porte d'entrée qui restait grande ouverte du lever jusqu'au soir.

- La cuisine, pièce à vivre, avec son âtre dissimulé derrière une cloison de bois dont on repliait les vantaux pour en avoir l'accès. Alors, Tante Perrine allumait le feu sous la marmitée de petites pommes de terre qui allaient servir, avec le petit lait et le son, à préparer la pâtée des deux cochons. Pâtée à laquelle je prenais part puisque mon rôle consistait à écraser, une fois cuites, ces petites pommes de terre entre mes doigts !...

- La salle de séjour qui n'était utilisée que dans les grandes occasions (repas de famille), avec sa belle armoire bretonne joliment sculptée, et dont on astiquait régulièrement les parements de serrure, grosses têtes de clous et autres gonds de portes. Il faut dire que Perrine avait son frère aîné, Hervé Le Berre, antiquaire à Quimper et que ceci explique peut-être cela !

- Le coin des bêtes, en particulier des lapins à la jolie fourrure et au poil si doux. Pour eux, j'allais cueillir l'extrémité des tiges de ronce sur les talus qui bordaient la route, cueillette de morceaux tendres à peine piquants dont ils raffolaient !

Louis et Perrine au travail

Mais encore et par-dessus tout, j'ai aimé regarder travailler Perrine et Louis, sachant que lorsque j'ai commencé à m'intéresser à eux, ils avaient déjà dépassé la soixantaine. Ils ont été pour moi de merveilleux grands-parents et même un peu plus que des grands-parents !...

Tante Perrine, j'ai aimé la voir entreprendre sa grande lessive qui, après qu'elle avait nettoyé son linge en le faisant bouillir dans une grosse lessiveuse, l'obligeait à monter au lavoir pour le rincer. Alors elle prenait place dans sa caisse où elle se tenait assise sur ses talons et, armée de son battoir, frappait le linge pour le débarrasser du savon... J'ai aussi aimé la voir faire le beurre, depuis le barattage de la crème jusqu'à la confection en un tournemain, et grâce à la cuiller virevoltante, d'une mini-motte de beurre aux contours parfaitement lisses, coiffée par application du moule, d'un décor fleuri.

Ci-contre, sur une photo de 1953, les outils de Perrine pour faire le beurre.

Tonton Louis, qui avait toujours dans sa poche, en plus de son peigne, le couteau multi-services qui ne le quittait jamais, était passé maître dans l'art de tuer le poulet ou le lapin, mets de choix pour nos tables du dimanche. Il tuait aussi le cochon (mais ça je n'ai jamais voulu le voir) au Reunic ou à Kerlavian et peut-être ailleurs encore, car l'entraide entre paysans existait, et Tonton, étant souvent le plus âgé de tous, faisait figure de patriarche et en était très fier ! C'était une force de la nature. Un vrai Celte, pas très grand mais râblé. Il se tenait encore à près de 90 ans droit comme un i. Et quand nous faisions tous les deux la course à vélo, lui, à 71 ans et moi, à 13, partant de l'église du bourg et grimpant jusqu'au calvaire, il me laissait prendre la tête, puis dès qu'il me voyait ralentir, il me dépassait, le dos bien droit sur sa monture et les fesses bien à plat sur la selle, se retenant de rire pour ne pas compromettre sa 1re place !...

Ci-contre, en 1951, de gauche à droite, de part et d’autre du cheval : Pierre Rannou (neveu des deux suivants), Louis Rannou, Perrine Rannou (grand-oncle et grand-tante d’Annick Verdin) et Alice Deguignet (mère d’Annick Verdin).

Articles préparés et rédigés par Marilyne Cotten,

avec l'aide de François Ac'h, Céline Bleuzen et Annick Verdin.

Parution en juillet 2025.

Notes

[1] Bernez Rouz, Les noms de lieux d’Ergué-Gabéric, cahier d’Arkae n° 9, 2007, p. 62.

[2] En ligne, on retrouve une lettre de lui adressée au préfet du Finistère, le 26 mars 1816. Elle traite du sujet des colporteurs et mendiants valides autorisés ou non à rester dans les communes.

[3] L’un d’entre eux est présent dans les souvenirs de Jean Thomas. L’une de ses activités consistait, semble-t-il à livrer du pain et de l’épicerie dans les fermes alentours : « Longtemps le vieux Lors Rocuet, beau-père de Biannic [boulanger au bourg], assura la livraison du pain et de l’épicerie dans les fermes au moyen d’un char-à-bancs bâché tiré par un cheval blanc. Sa silhouette est restée gravée dans ma mémoire. » (Jean Thomas, Gosse de village, 1990, « Avant guerre, de 1933 à 1939 », p. 5).

[4] « Ma hendero Pierre, le dernier brodeur mélénik coule une retraite paisible à Kerfeunteun », Le Télégramme, article non daté.

[5] Si beaucoup de lieux-dits se trouvent dans cette situation favorable, les plus typiques de la commune sont l’auberge-café-épicerie-restaurant Loch Laë (ancien lieu-dit Goarem Vras, ouvert fin xixe), à 8 km environ de quatre bourgs d’Ergué, Elliant, Landudal et Coray (témoignage de Marcel Kergourlay à Gaëlle Martin, le 09/05/2005), et l’épicerie-buvette de la Croix-Saint-André au carrefour des axes Quimper-Coray-Châteauneuf, où s’ouvre aussi un atelier de charronnerie-menuiserie début xxe (Mémoires de Jean Thomas, ibid.)

[6] « Le Reunic à la croisée des chemins », Ergue.com, mars-juillet 2015, p. 9.

[7] Laurent Quévilly, « Le loup blanc de Kerlavian », Ouest-France, 18 juin 1987.

[8] Cf. ibidem.

[9] Son fils est Joas ar Soaz (1883-1904), auprès duquel les Daspugnerien bro C’hlazig collectèrent, à la fin des années 1970, des chansons traditionnelles. Marin, puis colon cultivant des terres au Maroc, il avait gardé des liens étroits avec Ergué-Gabéric. Jos revenait de temps en temps au Reunic avec des valises de dattes et de figues.

[10] Voir le récit de J. Guéguen dans Mémoires de Lestonan, cahier d’Arkae n° 7, 2007, p. 37-38.

[11] André Le Bihan, De Kervoréden à Kerscao en passant par la Kabylie, 1re partie, 2001, p. 29-30.

----

[1] Interviewé par Gaëlle Martin en 2006, Marcel Kergourlay, tenancier du café-restaurant de Loch Laë, disait d’elle : « « La clocharde Marie Poké buvait beaucoup. Dormait sur les tas de paille. Sillonnait Ergué-Gabéric, mais avait son repaire à Loch Laë. Saleté repoussante. Racontait des histoires un peu crues. »

[2] Voir J.-F. Douguet, Ergué-Gabéric dans la Grande Guerre, cahier d’Arkae n° 18, 2014 : l’un de ces deux frères est Michel Rannou, mort le 31 décembre 1918 au port d’Odessa en Ukraine.

.jpg)

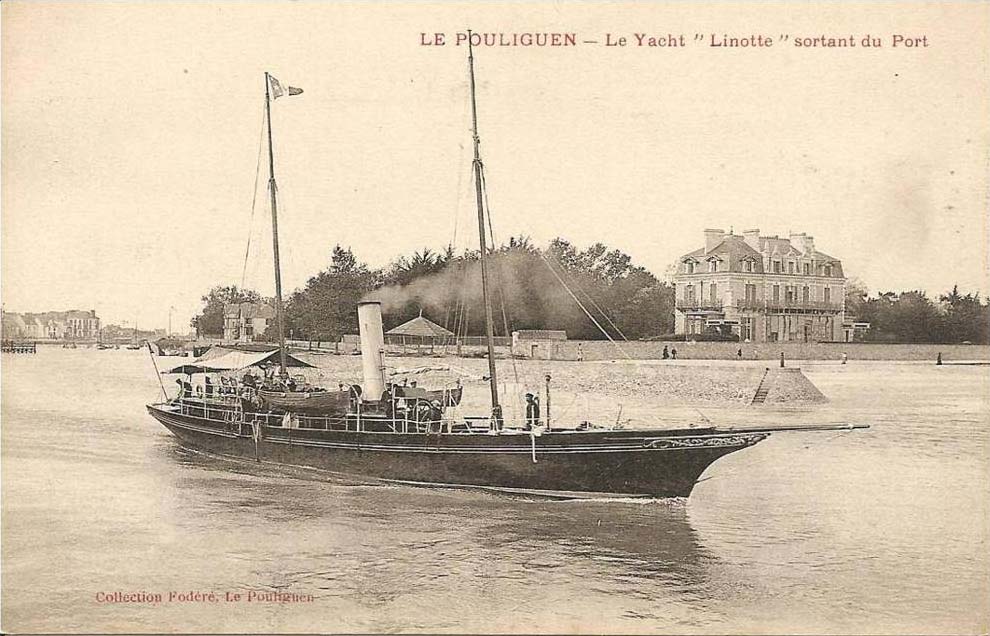

Malgré la mort de son père dans un naufrage, Yves Le Gars embarque à son tour comme mousse, le 5 juillet 1909, sur le Saint-Antoine. Mais la pêche est un métier bien trop dangereux et difficile pour le jeune garçon de 14 ans, qui débarque dès le 8 septembre suivant. Sans doute sollicité par les autorités, à une époque où les aides institutionnalisées n’existent pas, René Bolloré propose alors au jeune mousse un embarquement plus confortable sur le yacht La Linotte, goélette à vapeur de sa belle famille, les Thubé (voir encadrés p. 9), à Nantes. Il navigue ainsi durant toute la saison estivale 1910, de mai à septembre. Selon la tradition familiale, c’est en 1912 que Yves Le Gars est embauché à la papeterie Bolloré, à Odet. Pourtant, on le retrouve sur deux bateaux de pêche inscrits à Pont-l’Abbé, L’Elise et Le Petit René, de janvier 1913 à février 1914. Et il est inscrit maritime définitif le 20 janvier 1914. Le 4 mars 1915, Yves Le Gars est mobilisé au 2e dépôt de la marine à Brest comme matelot de 3e classe. Mais ce même jour, la commission de réforme du 2e arrondissement le reconnaît impropre au service à la mer et exclusivement utilisable dans un service de la marine à terre. A la suite d’une hospitalisation, du 16 mai au 7 juin 1915, il bénéficie d’un mois de convalescence qu’il passe à l’Ile-Tudy. Le 15 avril 1916, il est affecté à l’artillerie du front de mer à Brest. Le 1er janvier 1917, il est promu matelot de 2e classe et le 16 avril il est nommé télégraphiste. Le 16 mai 1917, il est affecté à Rochefort, aux patrouilles du golfe de Gascogne, mais son embarquement est annulé. Il est alors affecté au 4e dépôt de la flotte des équipages à La Rochelle. Le 1er janvier 1918, il est affecté au centre administratif de Rochefort, détaché au Bataillon de recrutement de La Rochelle. Le 28 septembre 1918, il obtient officiellement son titre de matelot-télégraphiste des arsenaux (mais il en touchait la solde depuis septembre 1917). Le 15 octobre 1919, il est placé en congé illimité et se retire à Odet, en Ergué-Gabéric, avant d’être définitivement démobilisé le 4 mars 1920. Entre-temps, en 1918, son jeune frère Joseph, était mort de la grippe espagnole, quelques jours après sa mobilisation dans la marine, à Brest. Dès le 17 juin 1919, Yves Le Gars avait épousé, à Ergué-Gabéric, Jeanne Niger, couturière, dont le père (conducteur de machine à papier) et les sœurs travaillaient à la papeterie. Il effectuera lui-même toute sa carrière aux Papeteries de l’Odet, aux machines à papier tout d’abord, puis comme conducteur de la centrale thermique, avant de terminer garçon de laboratoire. Il décède à Quimper le 18 février 1979.

Malgré la mort de son père dans un naufrage, Yves Le Gars embarque à son tour comme mousse, le 5 juillet 1909, sur le Saint-Antoine. Mais la pêche est un métier bien trop dangereux et difficile pour le jeune garçon de 14 ans, qui débarque dès le 8 septembre suivant. Sans doute sollicité par les autorités, à une époque où les aides institutionnalisées n’existent pas, René Bolloré propose alors au jeune mousse un embarquement plus confortable sur le yacht La Linotte, goélette à vapeur de sa belle famille, les Thubé (voir encadrés p. 9), à Nantes. Il navigue ainsi durant toute la saison estivale 1910, de mai à septembre. Selon la tradition familiale, c’est en 1912 que Yves Le Gars est embauché à la papeterie Bolloré, à Odet. Pourtant, on le retrouve sur deux bateaux de pêche inscrits à Pont-l’Abbé, L’Elise et Le Petit René, de janvier 1913 à février 1914. Et il est inscrit maritime définitif le 20 janvier 1914. Le 4 mars 1915, Yves Le Gars est mobilisé au 2e dépôt de la marine à Brest comme matelot de 3e classe. Mais ce même jour, la commission de réforme du 2e arrondissement le reconnaît impropre au service à la mer et exclusivement utilisable dans un service de la marine à terre. A la suite d’une hospitalisation, du 16 mai au 7 juin 1915, il bénéficie d’un mois de convalescence qu’il passe à l’Ile-Tudy. Le 15 avril 1916, il est affecté à l’artillerie du front de mer à Brest. Le 1er janvier 1917, il est promu matelot de 2e classe et le 16 avril il est nommé télégraphiste. Le 16 mai 1917, il est affecté à Rochefort, aux patrouilles du golfe de Gascogne, mais son embarquement est annulé. Il est alors affecté au 4e dépôt de la flotte des équipages à La Rochelle. Le 1er janvier 1918, il est affecté au centre administratif de Rochefort, détaché au Bataillon de recrutement de La Rochelle. Le 28 septembre 1918, il obtient officiellement son titre de matelot-télégraphiste des arsenaux (mais il en touchait la solde depuis septembre 1917). Le 15 octobre 1919, il est placé en congé illimité et se retire à Odet, en Ergué-Gabéric, avant d’être définitivement démobilisé le 4 mars 1920. Entre-temps, en 1918, son jeune frère Joseph, était mort de la grippe espagnole, quelques jours après sa mobilisation dans la marine, à Brest. Dès le 17 juin 1919, Yves Le Gars avait épousé, à Ergué-Gabéric, Jeanne Niger, couturière, dont le père (conducteur de machine à papier) et les sœurs travaillaient à la papeterie. Il effectuera lui-même toute sa carrière aux Papeteries de l’Odet, aux machines à papier tout d’abord, puis comme conducteur de la centrale thermique, avant de terminer garçon de laboratoire. Il décède à Quimper le 18 février 1979. Ingénieur civil Eugène Pérignon est un pionnier de la plaisance à vapeur. En 1868, il fait construire La Fauvette, un yacht de 214 tonneaux pour 38, 3 mètres de longueur. En 1888, il fait construire en Angleterre La Linotte, goélette à vapeur de 90 tonneaux, 30 m. de longueur, d’une puissance de 200 chevaux, « type charmant de petit bateau à vapeur rapide, apte à la fois à la navigation de mer et à celle de rivière ». Malgré ses faibles dimensions, La Linotte a de larges emménagements et peut offrir une très noble hospitalité et peut offrir une très noble hospitalité à plusieurs passagers. Sa marche dépasse 12 nœuds, ce qui représente une remarquable « utilisation de la puissance de la machine ». Par la suite Eugène Pérignon fait construire une deuxième Fauvette, avant de décéder à Paris en 1900. C’est sur ce dernier bateau, achetée la même année par sa mère, que Virginie Herriot débuta, comme mousse, une prestigieuse carrière de navigatrice. Quant à La Linotte, c’est en mars 1909 que Gaston Thubé, riche armateur nantais, après avoir fait carrière dans la magistrature, l’achète au Havre, à un dénommé Champrobert. Le yacht rejoint Nantes, son nouveau port d’attache le 10 mars.

Ingénieur civil Eugène Pérignon est un pionnier de la plaisance à vapeur. En 1868, il fait construire La Fauvette, un yacht de 214 tonneaux pour 38, 3 mètres de longueur. En 1888, il fait construire en Angleterre La Linotte, goélette à vapeur de 90 tonneaux, 30 m. de longueur, d’une puissance de 200 chevaux, « type charmant de petit bateau à vapeur rapide, apte à la fois à la navigation de mer et à celle de rivière ». Malgré ses faibles dimensions, La Linotte a de larges emménagements et peut offrir une très noble hospitalité et peut offrir une très noble hospitalité à plusieurs passagers. Sa marche dépasse 12 nœuds, ce qui représente une remarquable « utilisation de la puissance de la machine ». Par la suite Eugène Pérignon fait construire une deuxième Fauvette, avant de décéder à Paris en 1900. C’est sur ce dernier bateau, achetée la même année par sa mère, que Virginie Herriot débuta, comme mousse, une prestigieuse carrière de navigatrice. Quant à La Linotte, c’est en mars 1909 que Gaston Thubé, riche armateur nantais, après avoir fait carrière dans la magistrature, l’achète au Havre, à un dénommé Champrobert. Le yacht rejoint Nantes, son nouveau port d’attache le 10 mars.

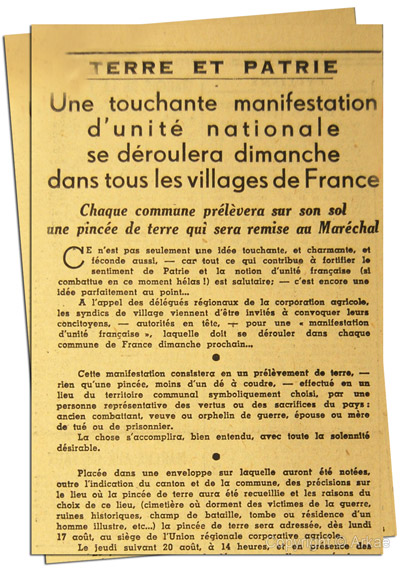

Le 13 décembre 1940, le gouvernement de Vichy promulgue une loi de réorganisation municipale. Si les élections sont maintenues dans les communes de moins de 2 000 habitants, il n’en est pas de même pour les communes plus importantes. Ergué-Gabéric, forte de ses 2 600 habitants, est dans la catégorie des communes de 2 000 à 10 000 habitants. Le maire et le conseil municipal sont nommés par le préfet.

Le 13 décembre 1940, le gouvernement de Vichy promulgue une loi de réorganisation municipale. Si les élections sont maintenues dans les communes de moins de 2 000 habitants, il n’en est pas de même pour les communes plus importantes. Ergué-Gabéric, forte de ses 2 600 habitants, est dans la catégorie des communes de 2 000 à 10 000 habitants. Le maire et le conseil municipal sont nommés par le préfet.  La France se targue souvent d’être la patrie des droits de l’homme et du citoyen. Mais en ce qui concerne les droits de la femme, le compte n’y est pas. La Révolution a exclu que les femmes puissent avoir le droit de vote le 22 décembre 1789. Pourtant, une fervente révolutionnaire, Olympe de Gouges, publia en 1791 une "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne". Cet appel fut ignoré et son auteure guillotinée sous la Terreur !

La France se targue souvent d’être la patrie des droits de l’homme et du citoyen. Mais en ce qui concerne les droits de la femme, le compte n’y est pas. La Révolution a exclu que les femmes puissent avoir le droit de vote le 22 décembre 1789. Pourtant, une fervente révolutionnaire, Olympe de Gouges, publia en 1791 une "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne". Cet appel fut ignoré et son auteure guillotinée sous la Terreur ! 1945-1971 : aucune femme n’est élue

1945-1971 : aucune femme n’est élue 1983 : les femmes entrent en force

1983 : les femmes entrent en force

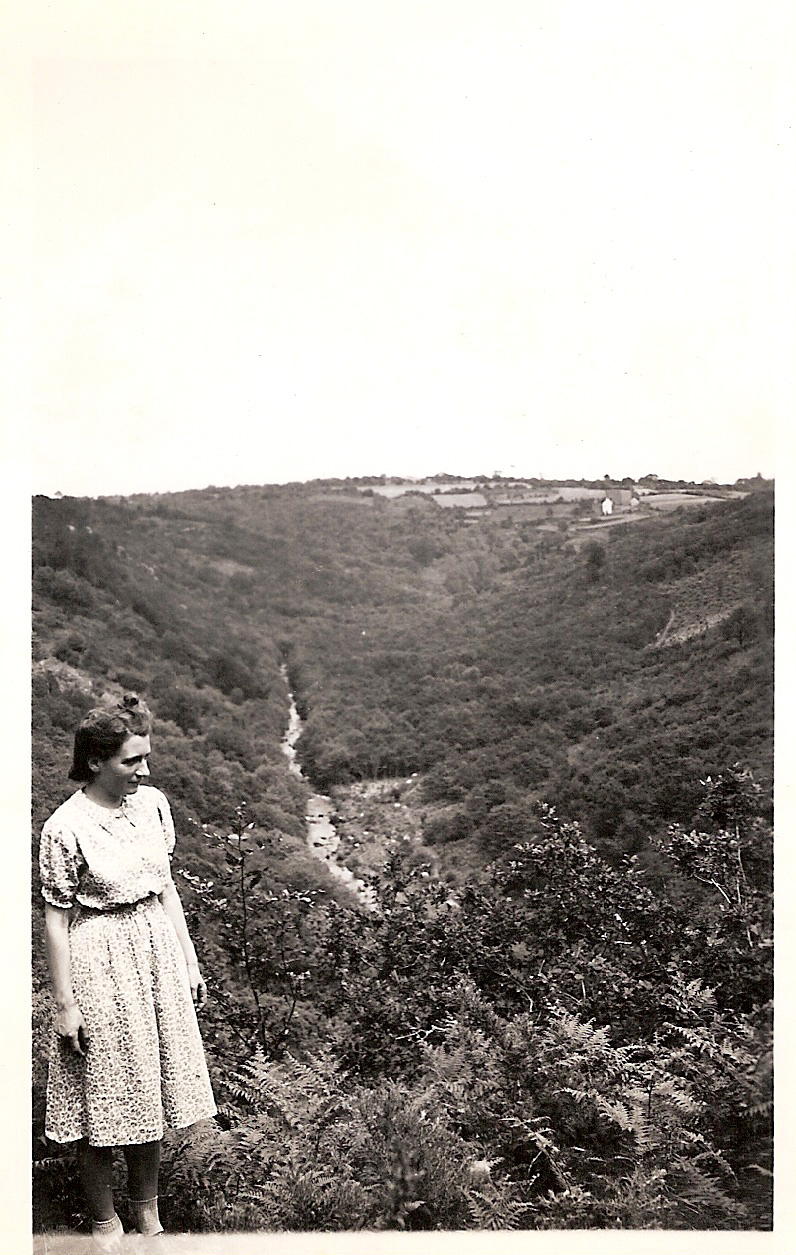

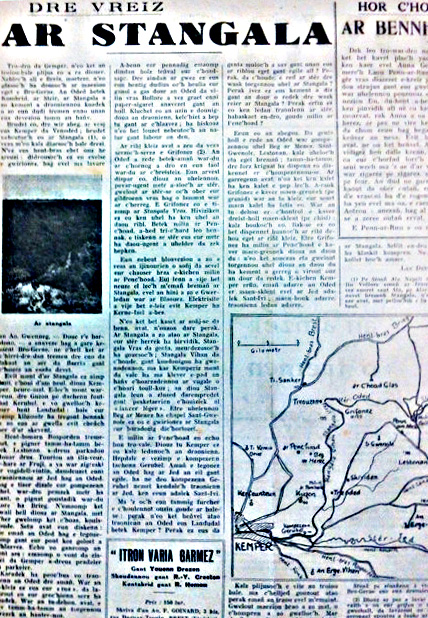

Qualifié par Louis Le Guennec de « plus extraordinaire paysage terrien de Cornouaille », le Stangala n’a été étudié par les géographes que relativement récemment. André Guilcher (1913-1993) y a consacré quelques pages dans sa thèse sur Le Relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine (1948). Ce Sénan, agrégé de géographie, a été professeur au lycée de Brest avant la guerre. Mobilisé, blessé au front près de Sarreguemines en février 1940, il reçoit la Croix de guerre pour son courage. Revenu en Bretagne, il est nommé au lycée de Nantes où il prépare sa thèse de doctorat. C’est ce qui l’amène à visiter notre Stangala, pendant l’été 1941. Passionné par la Bretagne, il écrit son périple en breton dans le journal Arvor. Il publiera en breton un ouvrage de géographie sur les vallées marines et les gouffres de l’océan (Kaniennoù ha traoniennoù mor, 1943). C’est cet écrit rare sur le Stangala que les Brezhonegerien Leston ont traduit ici. Rappelons enfin qu'André Guilcher est l'un des grands spécialistes mondiaux de la morphologie littorale. Outre les écoles citées, il a enseigné dans les universités de Nancy, de la Sorbonne et de Brest.

Qualifié par Louis Le Guennec de « plus extraordinaire paysage terrien de Cornouaille », le Stangala n’a été étudié par les géographes que relativement récemment. André Guilcher (1913-1993) y a consacré quelques pages dans sa thèse sur Le Relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine (1948). Ce Sénan, agrégé de géographie, a été professeur au lycée de Brest avant la guerre. Mobilisé, blessé au front près de Sarreguemines en février 1940, il reçoit la Croix de guerre pour son courage. Revenu en Bretagne, il est nommé au lycée de Nantes où il prépare sa thèse de doctorat. C’est ce qui l’amène à visiter notre Stangala, pendant l’été 1941. Passionné par la Bretagne, il écrit son périple en breton dans le journal Arvor. Il publiera en breton un ouvrage de géographie sur les vallées marines et les gouffres de l’océan (Kaniennoù ha traoniennoù mor, 1943). C’est cet écrit rare sur le Stangala que les Brezhonegerien Leston ont traduit ici. Rappelons enfin qu'André Guilcher est l'un des grands spécialistes mondiaux de la morphologie littorale. Outre les écoles citées, il a enseigné dans les universités de Nancy, de la Sorbonne et de Brest.

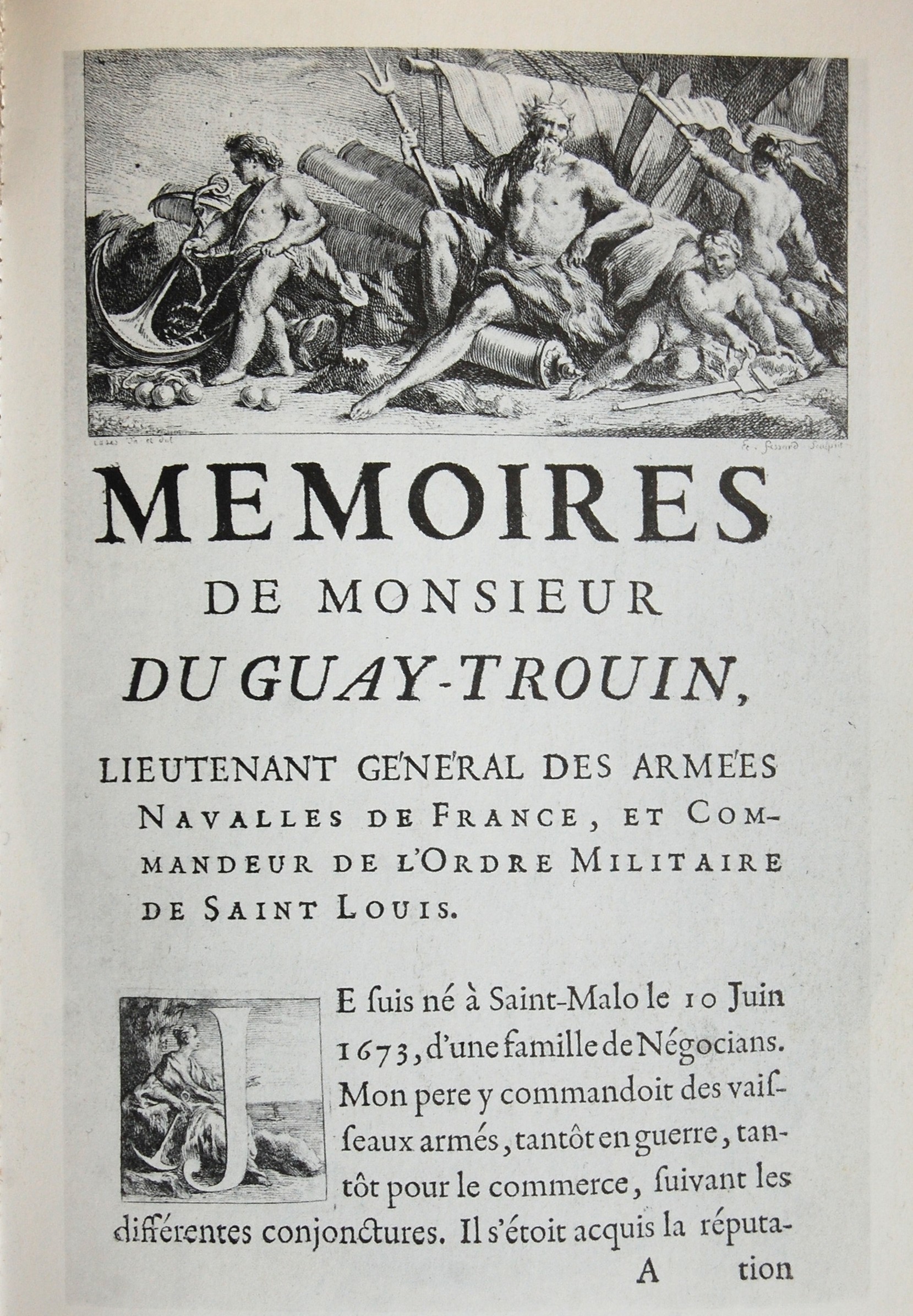

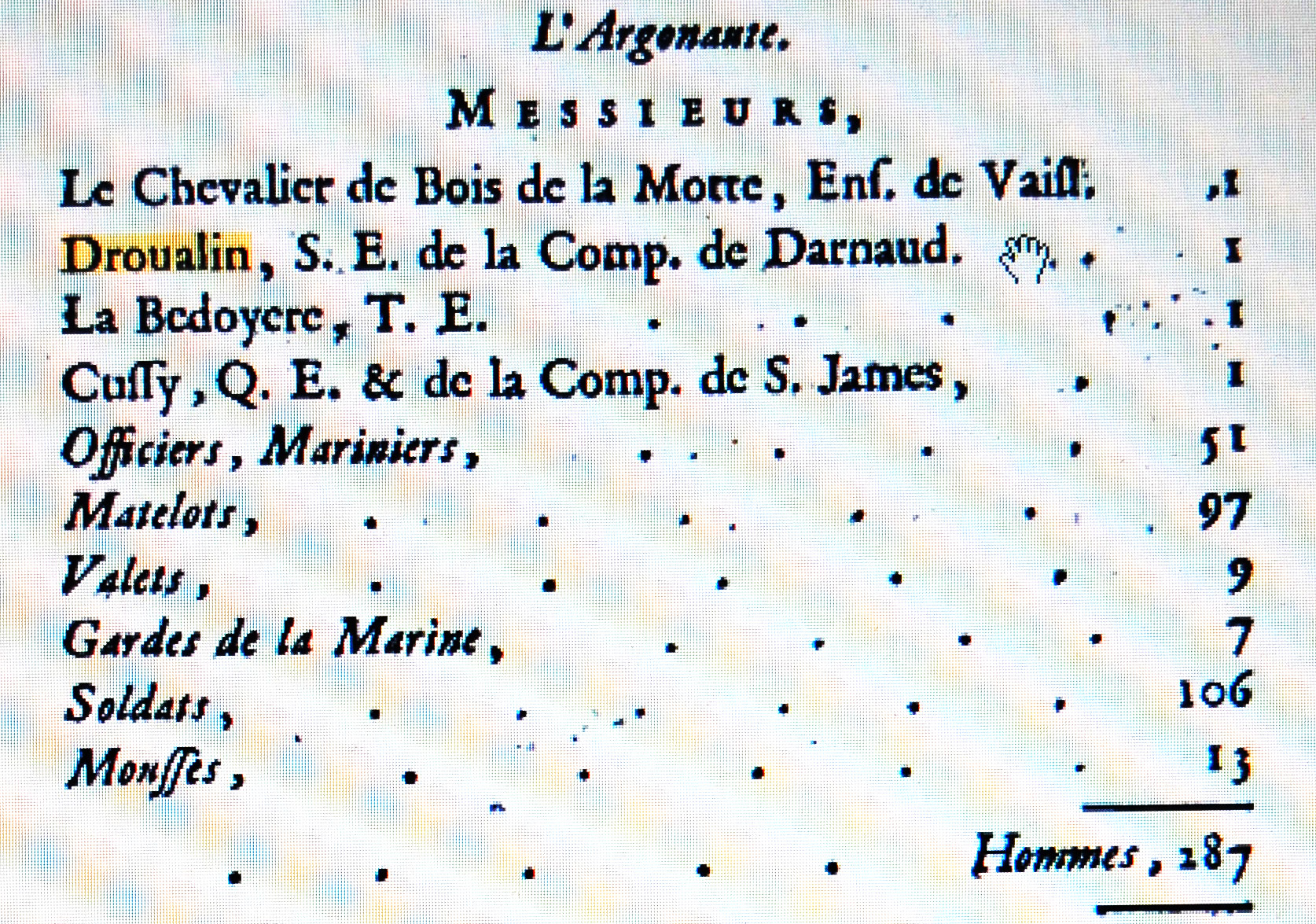

Les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

Les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

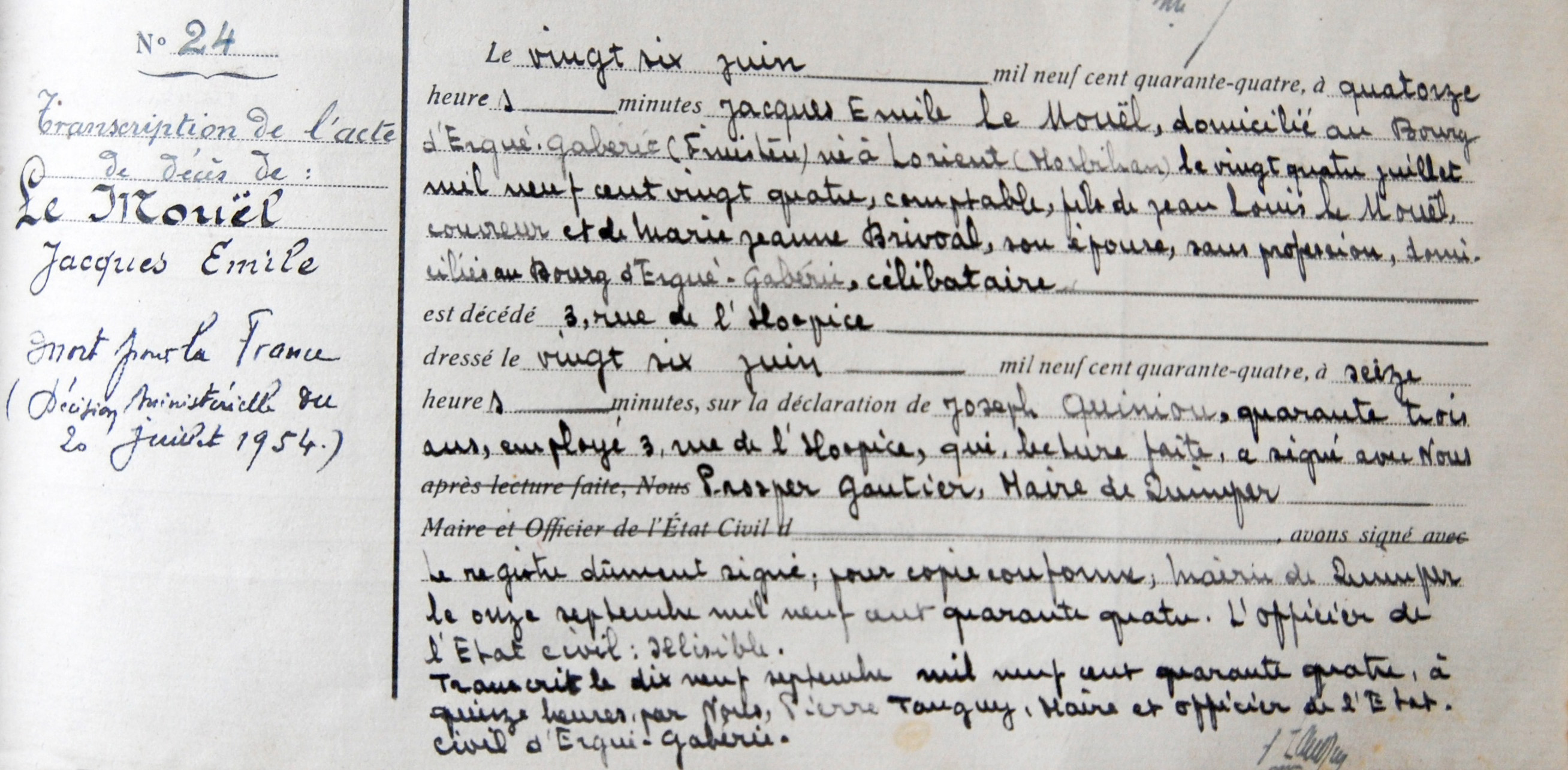

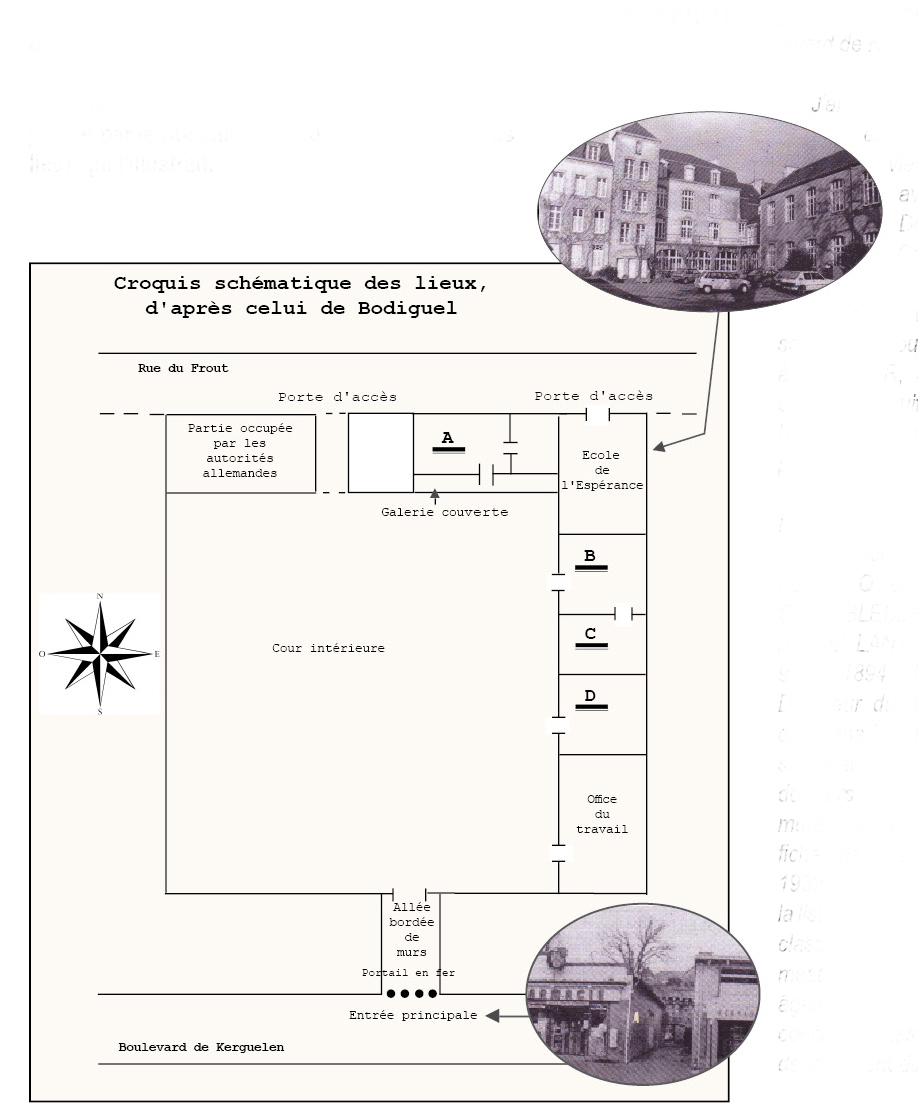

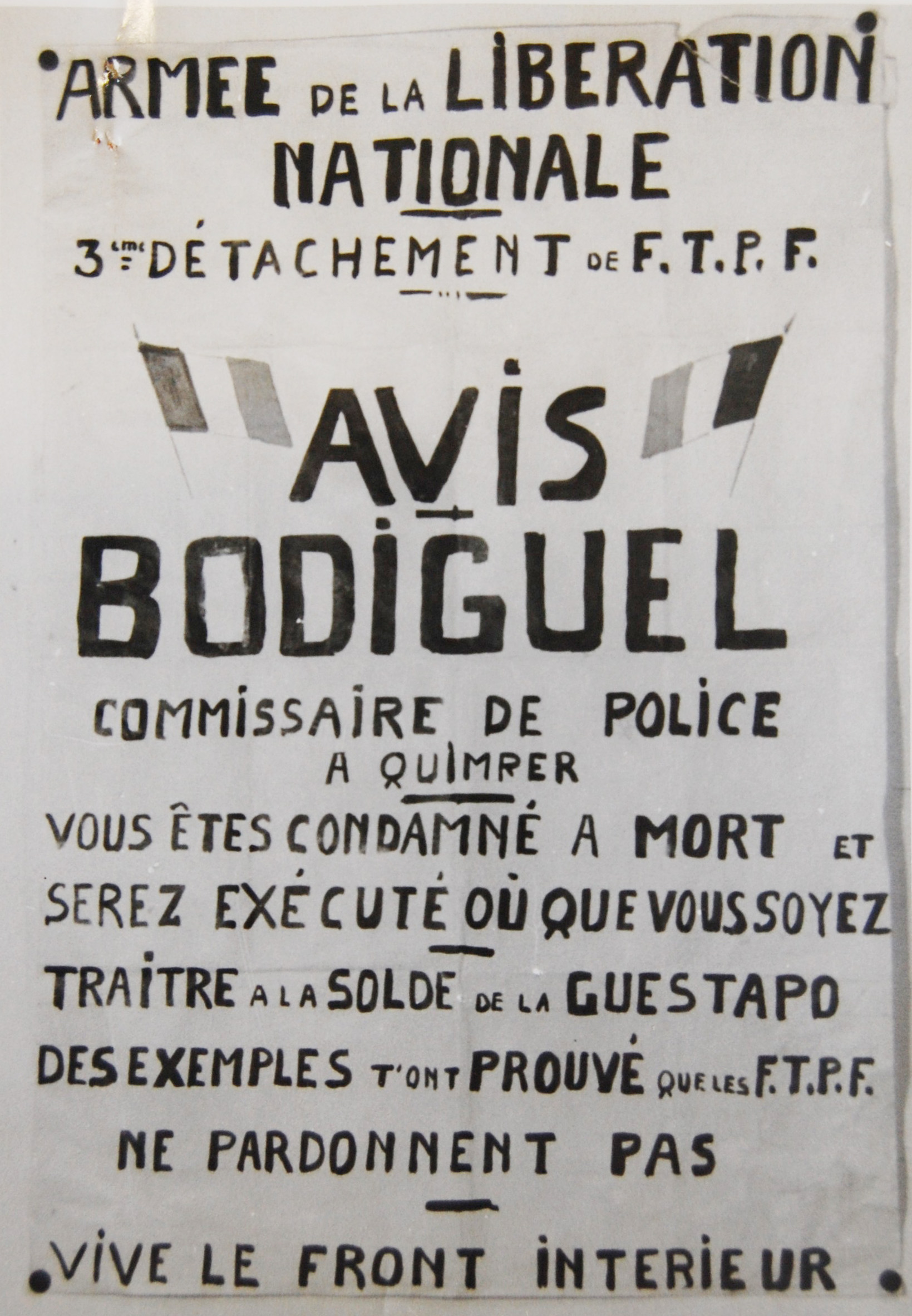

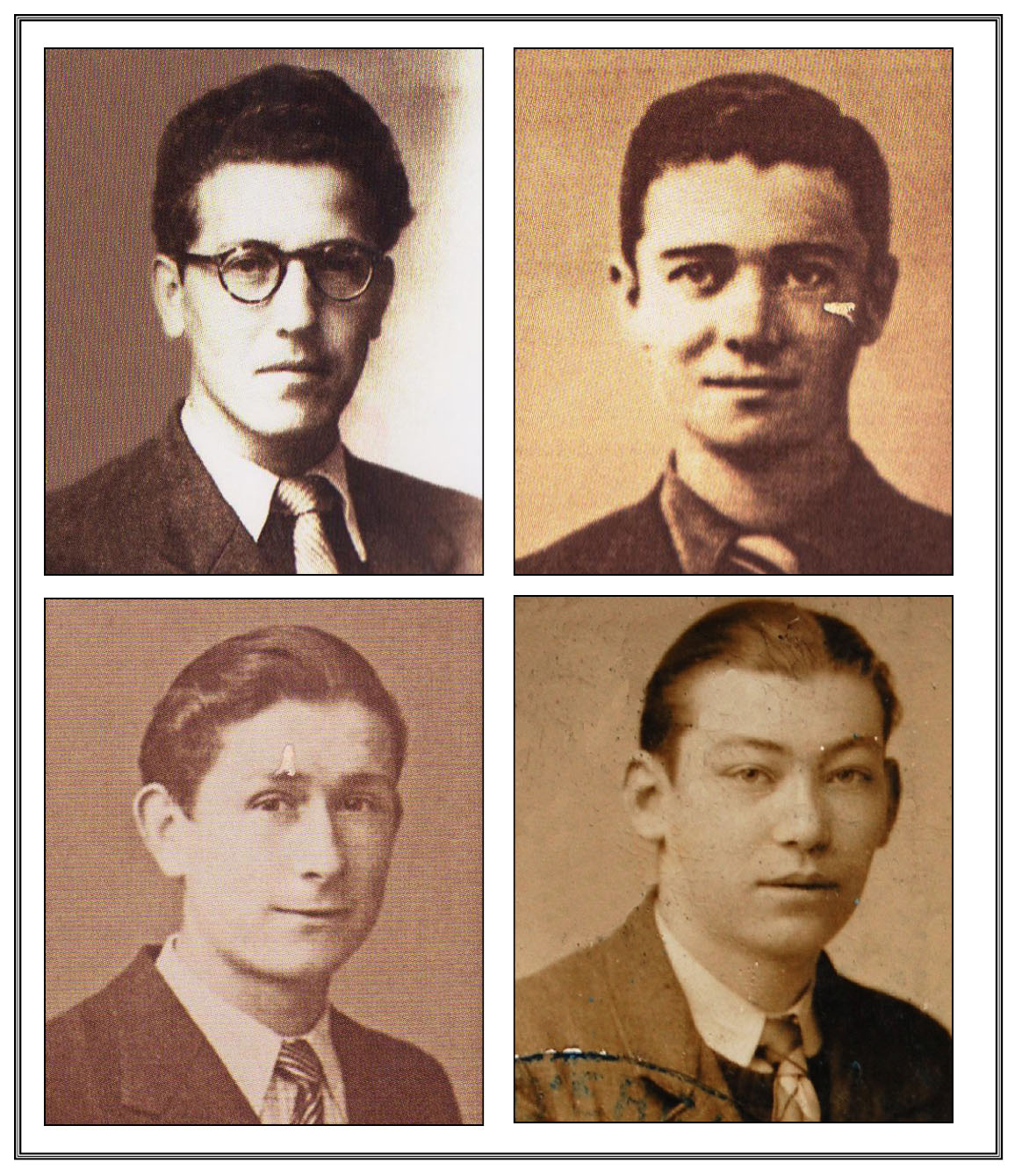

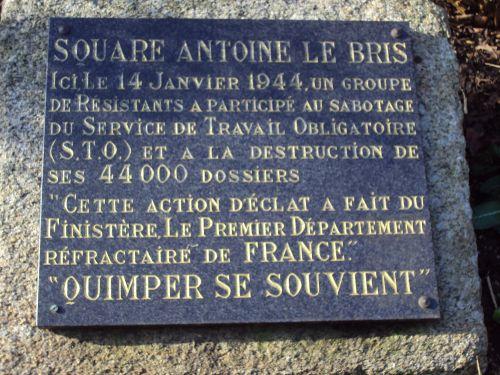

Pour les Gabéricois, la date du 14 janvier 1944 est une grande référence historique. C’est ce vendredi soir, en fin d’après-midi, que quatre jeunes d’Ergué-Gabéric, Fanch Balès, Pierre Le Moigne, Jean Le Corre et Hervé Bénéat, participèrent à l’enlèvement, dans les bureaux du Service du travail obligatoire à Quimper, de l’ensemble des dossiers des jeunes Finistériens désignés ou à désigner pour aller travailler en Allemagne. Pendant une bonne partie de la nuit, ils brûlèrent cette masse de papier dans le four de la boulangerie Balès, au Bourg.

Pour les Gabéricois, la date du 14 janvier 1944 est une grande référence historique. C’est ce vendredi soir, en fin d’après-midi, que quatre jeunes d’Ergué-Gabéric, Fanch Balès, Pierre Le Moigne, Jean Le Corre et Hervé Bénéat, participèrent à l’enlèvement, dans les bureaux du Service du travail obligatoire à Quimper, de l’ensemble des dossiers des jeunes Finistériens désignés ou à désigner pour aller travailler en Allemagne. Pendant une bonne partie de la nuit, ils brûlèrent cette masse de papier dans le four de la boulangerie Balès, au Bourg.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire ou relire l'ouvrage de Jean Le Corre, Récit d'un résistant déporté, Ergué-Gabéric, Cahier d'Arkae n°2, 2004. Toujours d'actualité.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire ou relire l'ouvrage de Jean Le Corre, Récit d'un résistant déporté, Ergué-Gabéric, Cahier d'Arkae n°2, 2004. Toujours d'actualité.