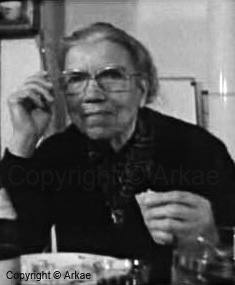

Marjan Mao, chanteuse traditionnelle

Ceux qui ont eu le privilège de fréquenter assidument les grandes foires et marchés agricoles d'antan connaissent bien le personnage du chanteur populaire, juché sur une caisse ou sur un piédestal, chantant et vendant des chansons sur feuilles volantes. Ces feuilles imprimées ont permis une large diffusion des thèmes des chanson niers, à travers les campagnes.

Ceux qui ont eu le privilège de fréquenter assidument les grandes foires et marchés agricoles d'antan connaissent bien le personnage du chanteur populaire, juché sur une caisse ou sur un piédestal, chantant et vendant des chansons sur feuilles volantes. Ces feuilles imprimées ont permis une large diffusion des thèmes des chanson niers, à travers les campagnes.

L'aspect monotone relevé par l'écrivain ne pouvait que frapper ce non-bretonnant qu'était Dupouy. La Gwerz bretonne a en effet un caractère répétitif et scandé qui fait penser à un tarare en action et a tôt fait de lasser nos auditoires modernes. C'est que le ton n'a que peu d'importance dans ce genre de chant, qui tient autant du récit que de l'art musical. Seules les paroles et le thème déployé au long d'une centaine de couplets peuvent accrocher l’attention de l'auditeur et c’est elles qui renferment le véritable trésor de notre patrimoine chanté.

L'aspect monotone relevé par l'écrivain ne pouvait que frapper ce non-bretonnant qu'était Dupouy. La Gwerz bretonne a en effet un caractère répétitif et scandé qui fait penser à un tarare en action et a tôt fait de lasser nos auditoires modernes. C'est que le ton n'a que peu d'importance dans ce genre de chant, qui tient autant du récit que de l'art musical. Seules les paroles et le thème déployé au long d'une centaine de couplets peuvent accrocher l’attention de l'auditeur et c’est elles qui renferment le véritable trésor de notre patrimoine chanté.

Le répertoire de Marjan Mao est bien plus étoffé cependant car elle n'a jamais arrêté de chanter ses chansons. Née en 1902 elle a appris pratiquement tous ses chants avant la grande guerre :

"Me ‘m eus bet desket kanañ brezhoneg dam ber me moa ur voereb ha honnezh gane ken-kenañ ha neuze ma mamm. Ar re se veze atav o kanañ. Ar re se zo chañsoniou desket gant ma mamm gozh matrese, Ar re se zo chañsoniou ne oar den pegen kozh int. ‘M eus desket ‘nei ‘benn e oan merc'hig, mod se o kanañ, raed ken kanañ atao. Kanañ ha lar ar pater ingal. Ha feiz pater voe laret paotr paour... ha goude-se me zeske na founnus a-walc'h ha goude-se ar re se a blij din, ar re se vez o ranouelliñ barzh ma fenn dibaoe, setu me zalc'h soñj ar re se... Med an dra-se vez ket laret ur son d’eus an dra-se vez ket laret un chañson d’eus na, ur werz vez laret d’eus na gwechall."

J'ai appris à chanter en breton parce que j'avais une tante qui chantait beaucoup et aussi ma mère. Elles étaient toujours en train de chanter. C'était des chansons apprises par ma grand mère peut-être, c'était des chansons qu'il est impossible à personne de donner leur ancienneté. Je les ai apprises quand j'était petite fille, comme cela en chantant, on ne faisait que chanter toujours. Chanter et dire le Pater tout le temps... Ha ! On en disait des Paters mon gars... Et sans doute que j'apprenais assez rapidement et çà me plaisait, depuis ces chansons tournent dans ma tête c'est pourquoi je les retiens... Mais on ne dit pas chanson de celle là, une gwerz (complainte) disait-on autrefois."

Ces gwerz dont parle Marjan était un des genres les plus populaires au siècle dernier. Il s'agissait de complaintes racontant des évènements tragiques : "Gwerz an Titanic" par exemple évoquait le naufrage du célèbre paquebot. Dans une société rurale que l'école n'avait pas encore culturellement transformée, ces chants servaient de journal parlé et diffusaient les grandes nouvelles de l'époque. Le plus souvent cependant la chanson prenait pour thème un crime abominable, capable d'émouvoir les foules car le chansonnier vivait de la vente de ses feuilles il fallait donc qu'il attire le client par des sujets à sensation. La chanson du Meunier déjà citée commence par une formule à "tirer son mouchoir".

L'essentiel est de capter l'attention par les pleurs ou par le rire. Car si Marjan chante la complainte à l'occasion, ses chansons sont plutôt gaies : "Ar Pilhaouer", "Barzh en tu all da Bariz", "Son ar mezvier mechant", "La Barbière" etc. Toutes ces chansons ont un intérêt certain et l'exemple d'Ar gemenerez (la couturier) est édifiant à ce sujet.

Ar Gemenerez

La Couturière

Soulignons d'abord l'archaïsme de la chanson qui nous offre le tableau d'un noble avant la révolution française avec ses chemises brodées d'argent et son train de vie imposant : valet et palefrenier. Cette chanson a dû être écrite au 18erne siècle. La langue employée est riche et d'une syntaxe excellente. Il était de bon ton de glisser quelques mots français dans les chansons bretonnes pour afficher sa "culture" : Kompozet, debonjour, parviz, bonamiez, depech... Ils sont peu nombreux et n'altèrent aucunement la qualité du texte.

Le thème en est relativement classique le noble qui profite de son rang de privilégié pour séduire les servantes ou ouvrières. Mais la façon dont il est traité est peu commun et nous renseigne sur les rapports sociaux dans cette période de décadence de l'ancien régime ainsi que sur la personnalité de l'auteur. Car, ici c'est la couturière qui attire la désapprobation des auditeurs : elle va chez le baron le soir, n'oppose aucune résistance et refuse mème l'argent qu'on lui propose. Quant au baron il est qualifié gentillement de "lampon" et nous apparaît sympathique. Le plus curieux est, qu'aucune morale n'accompagne la chanson hors il ne peut être question de mariage entre la couturière et le noble dans une société où le rang social a tant d'importance. Doit-on y voir une version non édulcorée de la Bergère et du prince charmant, thème fréquent dans nos contes populaires et traduisant le rêve des gens du peuple d'échapper à leur condition sociale par le mariage. Ceci pourrait ètre plausible dans le cas où la chanson serait vraiment issue du peuple.

Les auteurs de chansons populaires savaient écrire ce qui dénotait dans l'ancienne société un certain rang social propriétaire terrien, artisan, prètre, étudiant où... noble. La fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle est une période d'engouement de la noblesse pour la langue bretonne. Un des grands plaisirs de ces nobles oisifs était de composer, de recueillir ou d'arranger des chansons bretonnes voire des petits poèmes. Le plus célèbre d'entre eux restant le Vicomte Hersart de la Villemarqué auteur du célèbre "Barzaz Breiz ", recueil de chants traditionnels publiés en 1839. L'Auteur de cette chanson était-il noble ? Ce n'est pas impossible.

Marjan dit avoir appris cette chanson de part sa mère ou sa tante qui l'avait probablement apprise de la bouche d'un autre chanteur. La plus ancienne version de cette chanson a été recueillie en 1888 près de Lannion et montre bien le voyage dans le temps et dans l'espace que peut effectuer une telle oeuvre et surtout son succès.

Aujourd'hui la chanson populaire bretonne, expres sion d'une société orale florissante jusqu'en 1914 est en voie de disparition avec les derniers témoins de cette civilisation. Les campagnes de collectage effectuées par le groupe “Daspugnerien Bro C'hlazig” ont permis de recueillir Près de trios cents airs et chants auprès de personnes de plus de 80 ans. Ces chansons avaient une place précise dans cette société orale, celle du journal informer, émouvoir, distraire et influencer les choix moraux et politiques des gens. Il est logique que ces chansons disparaissent avec les derniers représentants de la société rurale dominante, elles ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui, les créateurs contempo rains même s'ils s'inspirent d'elles ont complètement renouvelé les thèmes et le style. L'important est que des chansonniers continuent à créer dans cette lignée brillamment illustrée par Marjan Mao.

Bernez Rouz - Bulletin municipal d'Ergué-Gabéric, mars 1982

Les textes de chanson de Marjan Mao sont disponibles sur la page qui lui est consacrée en breton.