Daspugnet em eus amañ, ar gerioù hag an troioù-lavar strevet en e skridoù gallek. Al lodenn vrasañ anezho a zo bet roet o zalvoudegezh gant Degignet e-unan. N’em eus ket bet c’hoant ober un dibab etre ar gerioù boutin anavezet gant an holl ha gant ar re dibar implijet e yezh Kernev. Ar stumm kentañ eo an hini skrivet e-doare peurunvan. An eil eo doare skrivañ J.-M. Degignet. En trede e roer displegadenn ar skrivagner, pa n’eus ket roet displegadenn ebet em eus lakaet anezhi etre krochedoù. Memes tra evit an notennoù.

Bernez Rouz

|

Abostoled |

abostolet |

apôtres |

|

|

Alc’hwenenn |

alc’houenen |

moutardon jaune, sanve, moutarde des champs |

|

|

Alour |

Sant Allour |

saint Alour, patron d’Ergué-Armel |

|

|

Amour |

Friter an amour |

flirter |

|

|

Amzer |

Daou tri sort amzer n’eus un den Ne ket hanet neil ouz i ben |

L’homme passe par deux ou trois sortes de temps qui ne se ressemblent pas. |

|

|

Anaon |

Doue bardono n’anaon |

Dieu pardonnera dans l’au-delà |

|

|

Arc’hant |

Arc’hant craon pe ar verc’h an traon |

argent de noix ou la nouvelle mariée en bas |

|

|

Avalou-douar |

Coued e ann diaoul var an avalou douar a dare |

Voilà le diable retombé encore sur les pommes de terre (maladie de 1848) |

|

|

Avaloù-douar |

Da lein eve dec’huites Da vern e ve patates Da vern vian des pommes de terre E da gouan avaloù douar. |

À déjeuner, À dîner, À collationner, À souper, toujours des pommes de terre. |

|

|

Avel |

an aël |

le vent |

|

|

Azen |

paour kez asen |

pauvre âne |

|

|

Azen |

diouscouarn ann azen |

les oreilles de l’âne (se dit des enfants qui ne savent pas leur catéchisme) |

|

|

Bailh |

poenn eo lakaad neo er bail |

il est temps de les mettre au charnier |

|

|

Bazh-valan |

bas vanel |

agent matrimonial |

|

|

Bec’h |

Beh’c |

de la rude besogne (« C’est ici que nous allons avoir du beh’c ») |

|

|

Beg ar Grip |

bec ar grip |

bout du peigne |

|

|

Beleg Benigañ |

Toul ar veleyen Doue en benigo |

("Trou des prêtres", cachette des prêtres réfractaires pendant la Révolution.) Dieu le bénira |

|

|

Ma Chanic beniguet |

ma Jeanne bénie |

||

|

Beol |

ar veol |

auge en pierre encastrée dans le mur |

|

|

Bitekle |

bitéklé |

Auberge (Plus précisément, auberge de mi-chemin où l’on donne à crédit. Aussi cette auberge est toujours pleine. cf. p. 1867) |

|

|

Boued |

bouët mitonnet |

petit pain blanc |

|

|

Bramm |

tri bram |

trois pets |

|

|

Brammer |

bramer coz |

vieux péteur |

|

|

Bugale |

deud ar mez eus touesq ar vugale |

sorti du rang des enfants (qui n’a pas fait sa première communion) |

|

|

Bugaligou Chan |

Bugaligou Chan |

petits-enfants Jeanne |

|

|

C’hoari |

Ar c’hoariou |

les jeux |

|

|

Chaseal |

chasseal |

chasser |

|

|

Daoulanig |

naoulanic |

roitelet |

|

|

Den bleiz |

den vleï |

homme-loup |

|

|

Den Doue |

un Den Doue |

un homme de Dieu |

|

|

Devet |

devet, paket, poch sac’h, manch |

pénis de taureau |

|

|

Diaoul |

Kers da foar ann diaoul da c’hourin |

va-t’en à la foire du diable à Gourin |

|

|

Diaoul |

Coued e ann diaoul var an avalou douar a dare |

Voilà le diable retombé encore sur les pommes de terre |

|

|

Dispac’her |

dispac’her |

révolutionnaire |

|

|

Divinour |

divinour |

devin |

|

|

Doue |

pep hini evit than e chunan e Doue vit ann oll |

chacun pour soi et Dieu pour tous |

|

|

Doue |

maloz toue Doue bardono nanaon |

Malheur à Dieu, Dieu pardonnera dans l’au-delà |

|

|

Doue |

un doue mad, karantezus, truezus, ac oll galoudec |

un dieu qu’on nous disait bon, excellent, magnanime et tout puissant |

|

|

Doue |

Ma Doue, itronn Varia |

Mon Dieu, Madame Marie |

|

|

drol |

"setu aman un den drol vat" |

bizarre |

|

|

Drouk ar roue |

drouck ar roue |

(Ce nom était donné à toutes les plaies suppurantes. Il est sans doute arrivé en Bretagne au temps de François Ier. On sait que le vainqueur de Marignan et prisonnier du roi d’Espagne mourut de ce mal qu’on appelait alors "le mal napolitain".) |

|

|

Du |

Cristoc’h Du |

l’Homme noir (propriétaire du château de Lezergué) |

|

|

Embannou |

da gas an embanou |

annoncer les bans |

|

|

Fall |

gant fall ve gret, mes eb ket n’er ket vit ober |

Avec du mauvais, on fait, mais avec rien, on ne peut rien faire. |

|

|

Farserezh |

farceres |

farces |

|

|

Feiz |

O fei vat |

(exclamation) ô bonne foi ! |

|

|

Filouter |

filouter |

filou |

|

|

Foetañ |

foeta ar c’helien |

chasser les mouches |

|

|

Friko |

an dilost fricot |

retour de noces |

|

|

Fripouillerezh |

O intronn Varia ar fripouillerez |

Notre-Dame des fripouilles |

|

|

Gast |

gast a vat |

(juron) putain |

|

|

Giz |

kichou nevez |

nouvelle mode |

|

|

Gourc’hemennoù |

Deoc’h a galon vad aotrou mest, ha complimanchou huel da Gaourintin Doue rac ar c’hraç ac ar gouraj dezan da berseveri en e oberou santel ha da gaout er fin planken ar zilvidiguez (p. 2380) |

À vous de tout mon cœur, maître, et de grands compliments à Corentin. Que Dieu lui donne la grâce et le courage de persevérer dans ses saintes œuvres et de trouver enfin la planche de salut (dibenn ul lizher e galleg d’ar C’hourrier du Finistère, 16 a viz here 1902) |

|

|

Goz |

laka ar c’hoz |

remplir la culotte de terre, de boue ou de bouse de vache |

|

|

Griffonez |

Griffonez |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) |

|

|

Gwechall |

Guechal |

autrefois |

|

|

Gwerz |

guers ar garnel "Nint zo bet var an douar o ren ken kouls ha c’houi. O vale ac o von, o c’heva o tibri Cetu nint aman brema er stat mar zom rentet Goude nomp bet en douar o vesur ar prenvet ... Lez ta madou ar bed man,grid brezel d’ar visou Desale c’houi vo ivez vel deompni er bez ivez" |

complainte : "Nous avons été sur la Terre aussi bien que vous Marchant, courant, buvant et mangeant Et voilà maintenant en quel état nous sommes Après avoir été dans la terre nourrir les vers Laissez donc les biens de ce monde, faites la guerre aux vices Car sans tarder, vous serez comme nous au tombeau." |

|

|

Gwaskerez |

Laka ar woaskeres |

(La femme restée libre préparait un gros bâton fendu. Puis dans cette fente qu’elle ouvrait avec ses deux mains comme on ouvre un piège, elle introduisait les « organis generationis ex pace per homnis ») |

|

|

Gweladenn |

ar wueladen |

la visite |

|

|

Gwenneg |

gueneen an drugare |

les sous de bonne chance aux miséreux |

|

|

Gwerc’hez Gwerelaouen |

A guerc’hes vari vuirlaoên |

la Vierge Marie planète Vénus |

|

|

Gwin Ardant |

guin ardent |

de l’eau-de-vie |

|

|

Gwrac’h |

groac’h |

fée, magicienne, sorcière (fée aquatique et terrestre) |

|

|

Gwrac’hell |

groac’hel - groac’hili |

meule ronde de gerbes de céréales |

|

|

Hejañ |

don a rafet an traon a lesse, sarter laer ma vec’h c’hinget |

Descendras-tu de là, sacré voleur, que je te secoue ? |

|

|

Heol |

deud e neol d’ar guer |

le soleil est arrivé |

|

|

Hoper Noz |

noper nos |

Crieurs de nuit (Ces hoper nos sont des enfants morts sans baptême et qui doivent rester crier ainsi jusqu’au Jugement dernier.) |

|

|

Houarn |

Paotred an houarn kos |

ferrailleur |

|

|

Ifern |

eur men eus ann ifern |

une pierre de l’enfer |

|

|

Intron Varia |

O intron Varia Kerzeot biniguet |

Notre-Dame bénie de Kerdevot (chapelle d'Ergué-Gabéric) |

|

|

Itron |

An intronn vras |

la grande dame |

|

|

Itron Varia |

O itronn Varia ar merveillou O itronn Varia ar miraclou Ah itronn Varia a laërenn A itron varia en dud kes, beza truez ouzom |

N.D. des merveilles N.D. des miracles N.D. des voleurs |

|

|

Jezus |

Jezus Peguen bras ve Plujadur an dud ze, Mar c’helfen kaout tout Ar c’hreyen ac ar yout. |

Peut se traduire ainsi : "Jésus, combien grand serait le plaisir de ces gens s’ils pouvaient avoir tout, la chèvre et le choux." |

|

|

Kabestr |

ar c’habest |

la bride, l’alliance |

|

|

Kalet |

C’houi zo kalet en ho santimanchou |

vous êtes raide dans vos sentiments |

|

|

Kanailhez |

Guelet e rer eno daou zoue miliguet Ar brasa daou ganaillez zo bet biscoas er bed |

On voit là-bas deux dieux maudits Les deux plus grandes canailles qu’il n’y a jamais eu au monde |

|

|

Kanailhez |

O ma Doue beniguet patron ar ganaillez |

Mon Dieu béni, patron des canailles |

|

|

Kaoc’h |

Coc’h pemoc’h |

merde de cochon |

|

|

Kaoc’h ki |

koc’h ki |

merde de chien |

|

|

Karout |

Jean-Marie, me gar a c’hanoc’h a greis ma c’halon |

Jean-Marie, je vous aime de tout mon cœur |

|

|

Karr an ankou |

karr ann ankou |

la charrette de la mort |

|

|

Kasporn ? |

casporn |

bâton muni d’une fourche en fer pour l’empêcher de glisser |

|

|

Kazh |

ar has du |

le chat noir |

|

|

Kelenneg |

Guelenec |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) |

|

|

Kelenneg izelañ Kemener |

Guelenec isela quemener |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) tailleur |

|

|

Kemenerez |

quemenerez |

tailleuse |

|

|

Kenavo |

Neuze me lavaro Kenavo dit, va bro Kenavo bed poanius Gant da bechou tromplus Kenavo paourente Kenavo vanite Kenavo tribulou Kenavo pec’hejou |

Alors je dirai Adieu toi mon pays Adieu monde de peine Avec tes desseins trompeurs Adieu pauvreté Adieu vanité Adieu tribulations Adieu les péchés |

|

|

Kenavo |

kenavo |

adieu |

|

|

Ker Uhelañ Kerbiken |

Kerhuela O Itron Varia Kerbiquen |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) ô Madame Marie du village qui n’existe pas |

|

|

Kerdevot |

Kerdevot, Kerzeot |

(chapelle en Ergué-Gabéric) |

|

|

Kermahonnet |

Kermahonnec |

(lieu-dit en Kerfeunteun) |

|

|

Kernoaz |

Kernoas |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) |

|

|

Kerzevot |

Ma Doue Beniguet, Itron Varia a guerzeot |

Mon Dieu béni, Madame Marie de Kerdévot |

|

|

Kerzudal |

Kerzudal |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) |

|

|

Kezek |

An diblasserien kesec |

Agents déplaceurs |

|

|

Kloareg |

cloarec |

clerc |

|

|

Koad Tanv |

coat tano |

bois mince |

|

|

Korr |

tiyer ar c’houriket |

maisons des couriquets (méchants nains) |

|

|

Kouerezed Noz |

couerezet nos |

lavandières de nuit |

|

|

kouezhañ |

- Potr paour, te goueo ann traon a less ! - O na ring ket |

- Pauvre garçon, tu vas tomber de là ! - Oh, je ne tomberai pas. |

|

|

Kroc’henn |

Kers da bourmen gant ar c’hrohen coz-se, mes digas din croc’hen eur pilhaouer ha me rai merenn vat dit. |

Va te promener avec cette vieille peau, mais envoie-moi la peau d’un pilhaouer (chiffonnier) et je te servirai un bon dîner. |

|

|

Laer |

laèr |

voleur |

|

|

Lamm Kein |

lam keign |

faire toucher les reins et les épaules |

|

|

Lapous |

Setu ma aman al lapous |

"Voici l’oiseau" (Le mot lapous est empoyé en breton de toutes sortes de manières. Il est donné aux beaus discoureurs, aux blagueurs, aux farceurs, aux flirteurs et alors on dit lapous brao ou lapous kaer. Mais il est donné aussi aux coquins, aux voleurs, aux fripons et à toutes sortes de canailles.) |

|

|

Lezebell Loar |

Lezebel A loir zo tenvel c’hiou vat |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) La lune est sombre aujourd’hui |

|

|

Mab nevez |

Ar mab nevez na lavar nitra n’een |

le fiancé ne dit rien |

|

|

Mab nevez |

mab nevez |

fiancé (litt. le nouveau fils) |

|

|

Malevurus |

malevurus petra zonjes te |

Malheur, que penses-tu donc ! |

|

|

Mallozh Doue |

Me denn malos Doue varnit et var tout ar pez a teus |

Je tire la malédiction de Dieu sur toi et sur tout ce que tu as. |

|

|

Manch |

manch |

(parties génitales du taureau) |

|

|

Matreze |

Ah ma Doue beniguet, matreze n’e ket maro |

Ah mon Dieu béni, peut-être qu’il n’est pas mort. |

|

|

Merc’h nevez |

merc’h nevez |

fiancée (litt. la nouvelle fille) |

|

|

Mestr |

mest ar bars |

maître de la commune |

|

|

Mezv |

Eru Yann da gher... Meo, Meo... Bomde, bomde, bomde... |

Voilà Jean qui arrive (cri du coq) Saoul, saoul (cri du chat) chaque jour, chaque jour (cri du chien) |

|

|

Odet |

Odet |

(Rivière qui sépare Ergué-Gabéric de Kerfeunteun et qui passe au centre de Quimper) |

|

|

Pakad |

paket, devet, poch, sac’h, manch |

(parties génitales du taureau) |

|

|

Paolig |

Paulic |

le diable Paulic |

|

|

Paotr ar c’hazh du |

potr ar has du |

l’homme au chat noir |

|

|

Paotr Saout Paour |

potr saout Paourkes France |

Vacher Pauvre France |

|

|

Penn-bazh |

penbas |

bâton |

|

|

Penn-du |

Diou pendu |

les deux têtes noires (filles du propriétaire de Lezergué) |

|

|

Penngos |

pengos |

têtard |

|

|

Penn-herezh |

la riche peneres |

la riche héritière |

|

|

Penn-ker Bronneg |

Penker Bronec |

(lieu-dit en Quimper) |

|

|

Penn-ti |

penty |

(maison en bout, appentis) |

|

|

Piv |

piou |

qui |

|

|

Poan |

It eta canaillez laëront e friponed Dar poaniou ze eternel gant o toue miliguet |

Allez donc, canailles, voleurs, fripons vers les peines éternelles avec votre maudit Dieu |

|

|

Poch |

poch |

(parties génitales du taureau) |

|

|

Polik |

Polic |

le diable |

|

|

Poot |

poot |

cri des hiboux (onomatopée) |

|

|

Poull ar Raniked |

Poul ar raniket, Poul ar raniquet |

(lieu-dit en Ergué-Armel) |

|

|

Revolusion |

Ar revolution vras |

la grande révolution |

|

|

Revr |

Na penn na reor |

ni queue ni tête |

|

|

Roched |

Red eo caoud permision an ilis vit lakat ar rochet e kichen an n’hinvich |

Il faut la permission de l’Église pour mettre la chemise mâle près de la chemise femelle. |

|

|

Ronfl |

ronfl |

géant, mangeur de chrétiens |

|

|

Sac’h |

sac’h |

(parties génitales du taureau) |

|

|

Silvidigezh |

planken ar zilvidiguez |

planche de salut |

|

|

Sklaerijenn |

O Intronn Varia ar sclerigen,bezit truez ouzom |

ô Notre-Dame de lumière, ayez pitié de nous |

|

|

Sotoni |

A ma Doue ar zotoni |

ô mon Dieu des bêtises |

|

|

Soubenn al laezh |

souben d’al lez |

soupe au lait |

|

|

Stank |

Stang ar vougueric |

(lieu-dit en Briec) |

|

|

Stank Alar |

stang alla |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) |

|

|

Stank Odet |

Stang Odet |

(lieu-dit en Ergué-Gabéric) |

|

|

Stêr |

staër |

(affluent de l’Odet) |

|

|

Stouper |

stouper |

marchand d’étoupes |

|

|

Tan |

Leston vian, Leston vras, guili vian, guili vras, keruel et penec’h, mar ve an tan enhoc’huel |

(Les mendiants appelaient les feux du ciel sur ces six fermes parce qu’on ne leur donnait pas toujours ce qu’ils demandaient.) |

|

|

Tan |

gueld e rafoc’h un devez benac, pa viot taolet en tan da rosti |

Vous verrez bien un jour quand vous serez jeté au feu pour être rôti. |

|

|

Tan |

an tan en o reor |

le feu au derrière |

|

|

Tev |

An Tev Philippe |

le gros Philippe |

|

|

Ti ar Briant |

ti ar briant |

(débit de boisson Briant) |

|

|

Ti Diavaez |

ty diavez |

maison de charge où couchaient les domestiques |

|

|

Ti-forn |

ty forn |

maison du four |

|

|

Tommer |

An dommerien |

les chauffeurs |

|

|

Torc’h |

An toc’h coz-se ne c’hrevo quet neon ta ? |

ces vieux cochons ne crèveront donc pas ? |

|

|

Toull Wenn |

toulven |

(lieu-dit en Ergué-Armel) |

|

|

Tregont Mab |

Trégont Mab |

(lieu-dit en Ergué-Armel) |

|

|

Truez |

Ma Doue Beniguet, va zud kez, me meus truez ouzoc’h |

Mon Dieu béni, pauvres gens, j’ai pitié de vous |

|

|

Tud nevez |

en dud nevez |

les nouveaux mariés |

|

|

Yann |

Yan, Ian |

Jean |

|

Une justice mise à mal par l’Affaire Dreyfus. On retrouve notre paysan bas-breton parmi les rares défenseurs du capitaine injustement condamné. Déguignet est dreyfusard au nom de la « vérité, de la lumière, de la raison et de la justice menacées d’être étouffées et étranglées par les porte-sabres et les porte-goupillons ». Mais notre penseur iconoclaste ne tresse pas pour cela des lauriers à l’institution ; il ne méconnaît pas les mécanismes de lobbying en haut lieu. Perspicace, il s’interroge : « Il serait bien possible que les juifs et judaïsants aient dépensé quelques pièces d’or dans cette monstrueuse affaire, attendu que la justice en France ne peut s’obtenir que par ce moyen… mais les Jésuites et confrères en dépensèrent bien le double pour étouffer la raison, la lumière, la justice ».

Une justice mise à mal par l’Affaire Dreyfus. On retrouve notre paysan bas-breton parmi les rares défenseurs du capitaine injustement condamné. Déguignet est dreyfusard au nom de la « vérité, de la lumière, de la raison et de la justice menacées d’être étouffées et étranglées par les porte-sabres et les porte-goupillons ». Mais notre penseur iconoclaste ne tresse pas pour cela des lauriers à l’institution ; il ne méconnaît pas les mécanismes de lobbying en haut lieu. Perspicace, il s’interroge : « Il serait bien possible que les juifs et judaïsants aient dépensé quelques pièces d’or dans cette monstrueuse affaire, attendu que la justice en France ne peut s’obtenir que par ce moyen… mais les Jésuites et confrères en dépensèrent bien le double pour étouffer la raison, la lumière, la justice ».

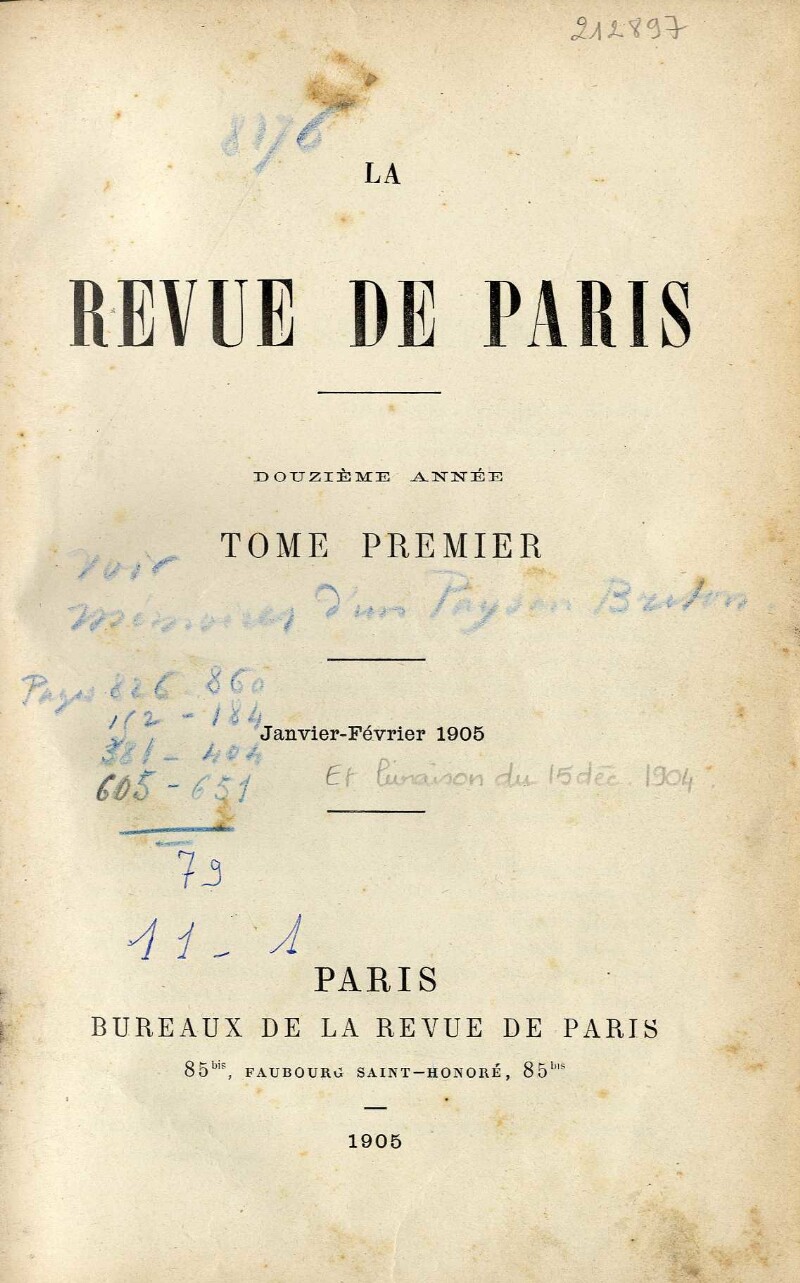

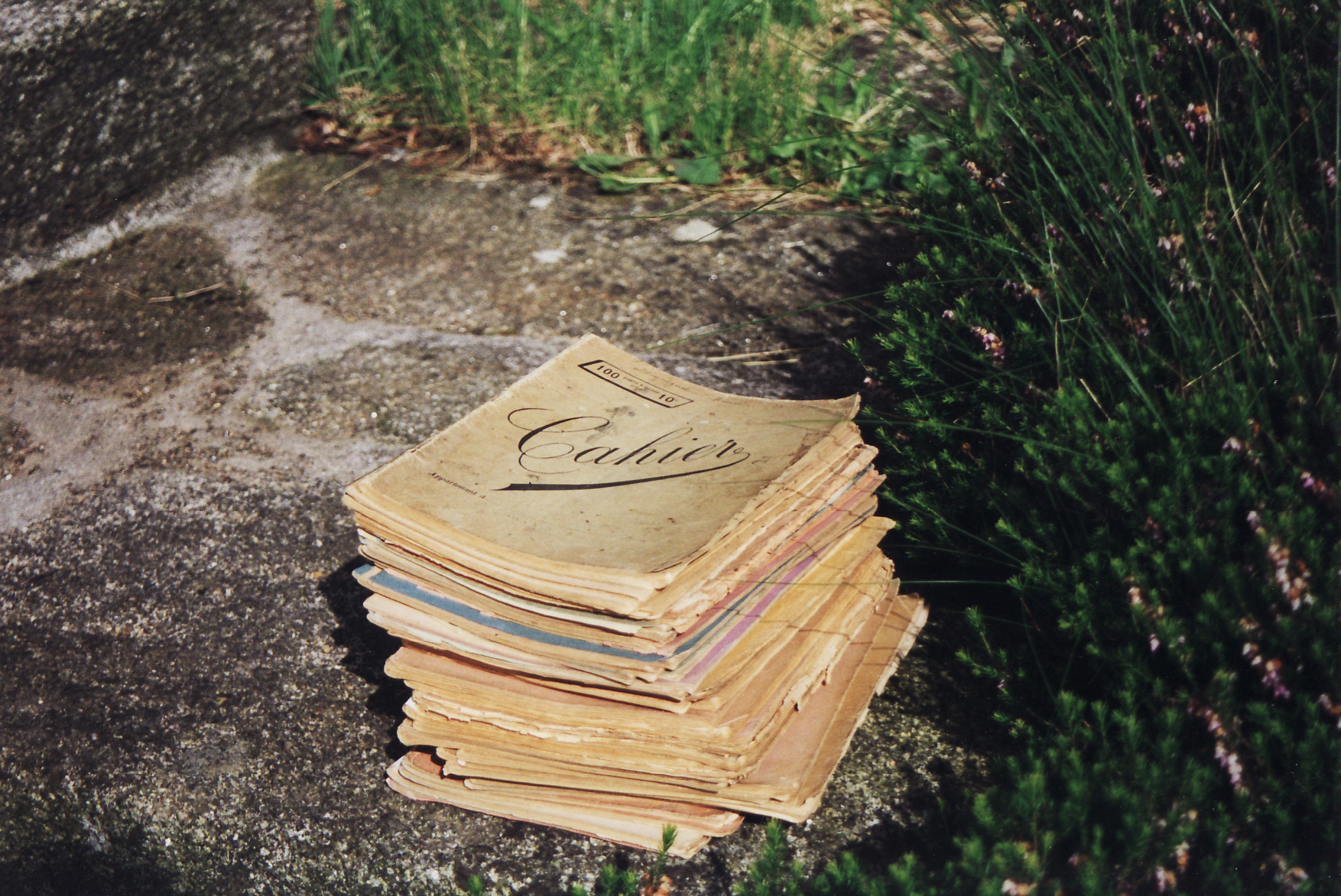

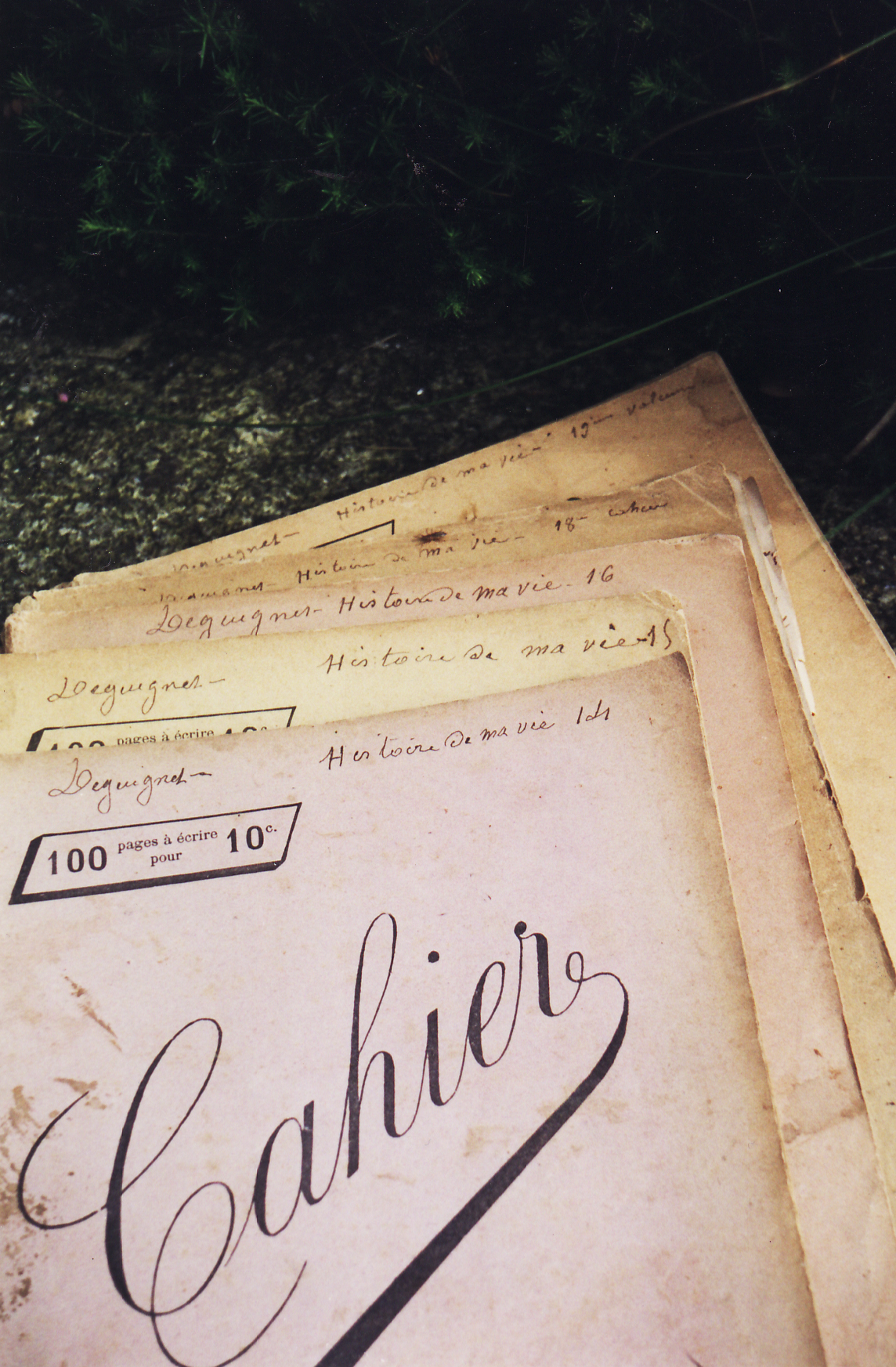

La toute première publication des Mémoires d'un paysan bas-breton a lieu dans deux numéros de La Revue de Paris, fin 1904 et début 1905. Quelques années auparavant, Jean-Marie Déguignet avait vendu ses manuscrits à Anatole Le Braz, qui était alors au sommet de sa carrière universitaire et littéraire. Le Braz entreprendra de les éditer dans une revue de la capitale, où il a fait ses études et s'est lié avec de nombreuses personnalités.

La toute première publication des Mémoires d'un paysan bas-breton a lieu dans deux numéros de La Revue de Paris, fin 1904 et début 1905. Quelques années auparavant, Jean-Marie Déguignet avait vendu ses manuscrits à Anatole Le Braz, qui était alors au sommet de sa carrière universitaire et littéraire. Le Braz entreprendra de les éditer dans une revue de la capitale, où il a fait ses études et s'est lié avec de nombreuses personnalités.

On trouvera ici, par ordre chronologique de publication, les principales études concernant différents aspects de l'œuvre de J.-M. Déguignet.

On trouvera ici, par ordre chronologique de publication, les principales études concernant différents aspects de l'œuvre de J.-M. Déguignet.