Les mines d'antimoine d'Ergué-Gabéric

Kerdévot est le site d’une belle et riche chapelle du XVe siècle, lieu paisible de visite, et qui s’anime plus particulièrement le deuxième dimanche de septembre, jour du pardon de Notre Dame.

Ce que l’on sait moins, c’est que Kerdévot fut le site d’une mine d’antimoine, en exploitation au début du XXe siècle de 1913 à 1916, puis de 1924 à 1928.

Dans les années 70-80 des travaux de recherches furent même entrepris sur la commune d’Ergué Gabéric afin d’essayer de faire revivre ce passé minier. Aujourd’hui la mine est abandonnée, et il ne subsiste que l’entrée barricadée, les principales galeries étant remplies d’eau et par endroits effondrées.

La Société des Mines de la Lucette commença les travaux de recherches au printemps de 1913, à trois cents mètres au sud-est de la chapelle, sous la direction de son ingénieur, M. Ebrard, assisté de trois contremaîtres ainsi que de quatre mineurs espagnols venus du Genest en Mayenne (siège de la mine d’or et d’Antimoine de la Lucette, ainsi que d’une usine de traitement métallurgique).

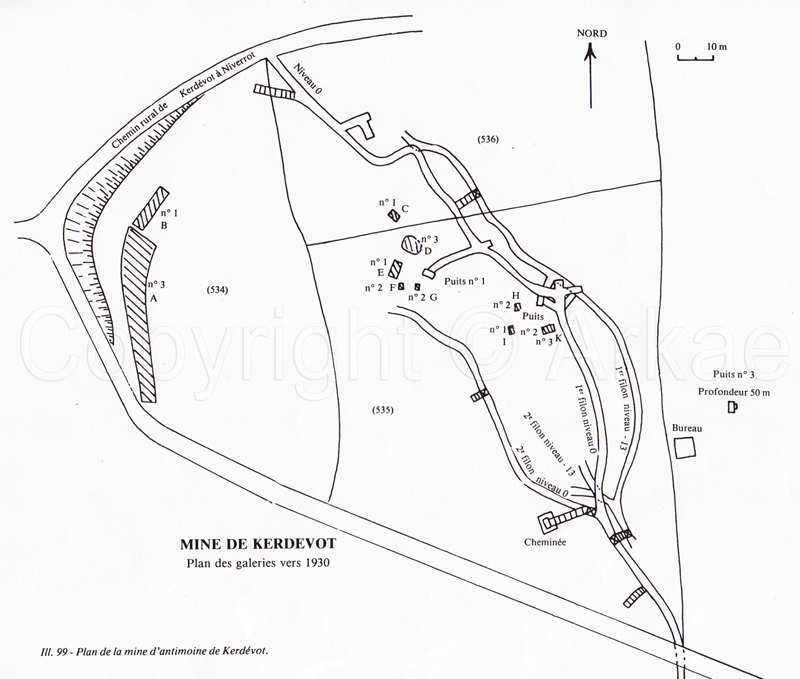

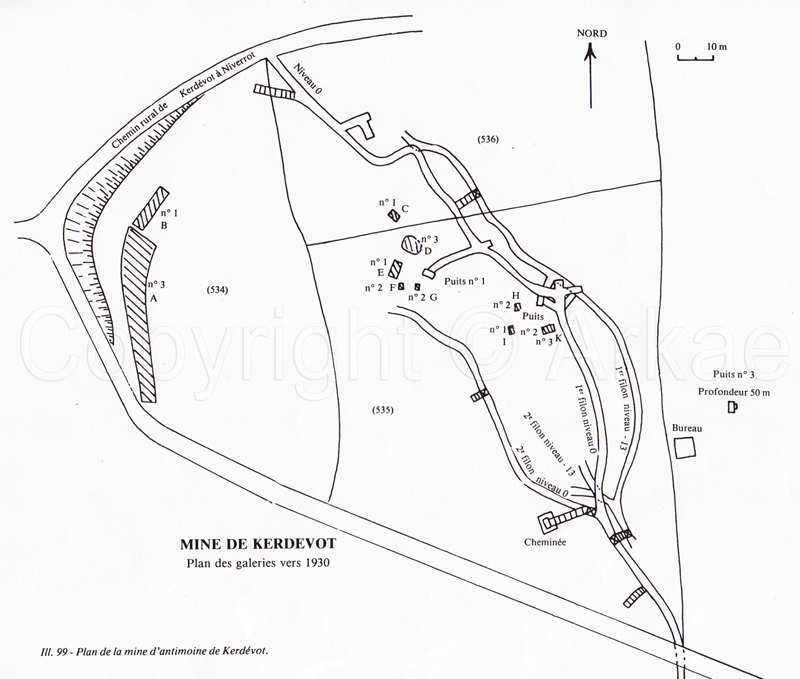

Entre 1913 et 1915, 3 puits, 1 kilomètre de galeries et 3 niveaux d’exploitation (à des profondeurs de 25, 38, et 50m) furent établis sur les terres de Niverrot.

Situation dse travaux miniers, puits et galeries, à la fermeture de la mine en 1916.

Une trentaine d’ouvriers au début de l’exploitation, 54 en 1915 (37 ouvriers au fond, 17 de jour) furent engagés dans la région (ce qui ne se fit pas sans causer localement des problèmes, ainsi que le rapporte le compte rendu du conseil municipal d’Ergué Gabéric du 28 mars 1915) :

Le Maire donne ensuite connaissance au Conseil des plaintes qui lui viennent de tous côtés, plaintes émanant de cultivateurs, propriétaires et fermiers de la commune, qui demandent qu'on leur vienne en aide en empêchant s'il est possible les domestiques de ferme et ouvriers agricoles d'abandonner les travaux des champs pour se faire embaucher à la mine d'Antimoine.

Le Conseil Municipal reconnaissant l'exactitude des faits qui lui sont signalés et au vu de la situation critique que traverse l'agriculture par suite du manque de bras et de la chute de la main-d'œuvre, situation qui ne fera qu'empirer du fait des mobilisations futures,

Considérant que la réouverture de la mine d'Antimoine de Kerdévot aggravera encore d'une façon très regrettable la situation en attirant par des salaires assez élevés tout ce qui reste d'hommes valides dans le pays, émet le vœu suivant :

Que Mr le Préfet du Finistère fasse ce qui est en son pouvoir pour décider les ingénieurs qui dirigent les travaux d'exploitation de cette mine, à ne prendre dans son personnel aucun ouvrier agricole.

( Délibération du conseil municipal d'Ergué-Gabéric, 28 mars 1915).

Groupe de mineurs en 1915.

Le minerai était extrait, lavé, trié, mis en sac, puis expédié par train de Quimper à la fonderie du Genest. Durant la période allant de 1913 à 1915 (interrompue par la mobilisation en août 1914, les travaux avaient repris le 1er mars 1915), 2 000 à 2 500 tonnes de minerai, à une teneur moyenne de 35% en stibine, furent extraites. Mais en 1916, la Société de Lucette arrêta l’exploitation et entreprit le démontage des installations.

En 1927 la Société des Mines de la Lucette reprit des recherches en contrebas de Niverrot, à la limite du placître de la chapelle dans un périmètre auparavant interdit à la prospection, là où Jean Mahé, agriculteur à Kerdevot, avait en 1914 mis à jour du minerai à seulement 2 mètres en dessous de la surface du sol. Les premiers résultats furent excellents, mais le gîte fut très vite épuisé, et le 1er novembre 1928 les travaux furent définitivement arrêtes. On n’avait extrait que 61 tonnes de minerai à une teneur moyenne de 25% en stibine. La fin de la mine fut ainsi rapportée dans le Kannadig de novembre 1928 :

Le dernier filon est exploité, et toutes les nouvelles fouilles n’ont donné aucun résultat sérieux. C’est donc le départ définitif des mineurs.

La semaine dernière, M. Bideau, le sympathique et distingué ingénieur de la mine, nous a quitté pour la Lucette. Respecté et aimé de ses ouvriers, M. Bideau avait su se créer de nombreuses et profondes amitiés au Grand-Ergué, et son départ sera universellement regretté. Les regrets accompagneront aussi Mme Bideau, si généreuse, si charitable à l’égard de toutes les misères. On se rappellera longtemps sa patience, sa délicatesse envers une pauvre mère qui venait de perdre son unique enfant. Que Dieu leur rende en bénédictions tout le bien qu’ils ont fait parmi nous.

(Kannadig Intron Varia Kerzevot, 1928).

Le 15 octobre 1927, le journal Le Finistère signalait quelques difficultés d'exploitation :

|

Un lock-out* à Kerdévot

Mardi dernier, les quarante ouvriers de la mine d'antimoine de Kerdévot, en Ergué-Gabéric, ont menacés de faire grève si leurs salaires n'étaient pas relevés.

Les mineurs ont demandé 36 francs par jours, au lieu de 22 francs et les manœuvres, 25 francs, au lieu de 18 francs.

Le chef d’exploitation a aussitôt soumis par télégramme ces revendications au directeur de la mine, qui a répondu par la même voie, de suspendre les travaux.

On dit que le travail serait repris dans un mois environ, lorsque l’installation de machines, actuellement en cours, sera complètement terminée.

Le personnel de la mine est fort heureusement composé, en majeure partie, d’ouvriers agricoles et de carriers qui, souhaitons-le pourront trouver du travail dans la région. L’ordre n’a pas été jusqu’ici troublé.

* Fermeture provisoire d’entreprise en situation de grève.

|

Le 30 mai 1936, la Société des Mines de la Lucette renonçait définitivement à son droit exclusif de recherches.

De 1971 à 1979, le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) reprenait, sur la commune d’Ergué Gabéric et ses environs, un programme d’exploration basé sur des travaux de géochimie, suivi de tranchées et de forages, et localement de travaux miniers.

En 1971 et 1972, puis de 1975 à 1977, une prospection géochimique fut réalisée à différentes échelles suivant une bande de 4 * 25 km² comprise entre Elliant à l’est et le Steir à l’ouest. Six secteurs anomaux en Antimoine furent mis en évidence, Kerdévot, Mez en Lez, Kerveady et Menez-Kerveady sur la commune d’Ergué Gabéric, Ty Gardien et Gourleo sur Quimper. Ces secteurs, hormis Kerdévot déjà bien connu, devaient par la suite faire l’objet de travaux complémentaires.

Mezanlez - Ergué-Gabéric : le secteur fut reconnu par tranchées et sondages. Plusieurs lentilles minéralisées furent observées en surface, mais disparaissaient rapidement en profondeur. Seules les minéralisations observées au Bois de Kergamen pouvaient présenter quelque intérêt, bien qu’il s’agisse d’une lentille presque totalement érodée.

Kerveady - Ergué-Gabéric : les phases de recherches comportaient des tranchées, des sondages et des travaux miniers par descenderie. En surface la structure est reconnue sur 160m, mais avec une minéralisation très irrégulière. En profondeur (niveau -40m) la structure est également très irrégulière et très faiblement minéralisée. On note sur ce secteur la présence d’or observé dans un sondage.

Menez Kerveady - Ergué-Gabéric : les travaux de tranchées et de sondages ont mis en évidence un faisceau filonien formé de plusieurs branches de faible puissance et à faible teneur en stibine.

Ty Gardien - Quimper : les minéralisations ont été reconnues par tranchées, sondages et travaux miniers. On y a observé localement de fortes teneurs en stibine, mais là aussi discontinues et de faible extension.

Gourleo - Quimper : les travaux par tranchées ont montré une minéralisation sous forme de filons quartzeux de faible puissance et à faible teneur.

En conclusion, les travaux réalisés par le BRGM de 1971 à 1979 ont pu définir des minéralisations à Antimoine, mais d’extension limitée et à teneur faible, les gisements non économiques ne permettant pas un renouveau de l’activité minière à Ergué Gabéric.

La découverte, toute fortuite, des filons d’Antimoine de Kerdevot tient quelque peu du conte populaire. Au printemps de 1911, alors que les hommes de Niverrot faisaient une « grande journée » de défrichage, l’un de se trouva devant un bloc de pierre, qui a priori ne se distinguait en rien des autres, mais qu’il fut incapable de soulever de même qu’aucun de ses compagnons. Il fallut deux hommes pour le porter sur une charrette, dont le chargement fut déversé en bordure de route. Au moment des prestations, corvée d’entretien des chemins, le patron de Niverrot, Jean Louis Huitric, décida de faire un sort à la fameuse pierre. Celle-ci fut brisée en fragments bleuâtres constellés d’éclats métalliques. Un morceau fut envoyé à fin d’examen à l’abbé Favé, aumônier à Quimper, qui constata la présence d’Antimoine. Fernand Kerforne, professeur de géologie à la faculté des Sciences de Rennes, confirma la présence à Kerdevot de blocs de quartz contenant de la stibine et des oxydes d’Antimoine. Par la suite il céda ses droits de découverte à la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, qui en 1913 présenta une demande de concession d’une superficie de 120 hectares sur les communes d’Ergué-Gabéric et Elliant. Voila comment une vulgaire pierre, objet de curiosité, conduisit à ouvrir une exploitation minière sur notre commune.

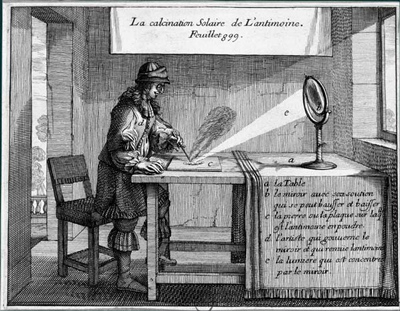

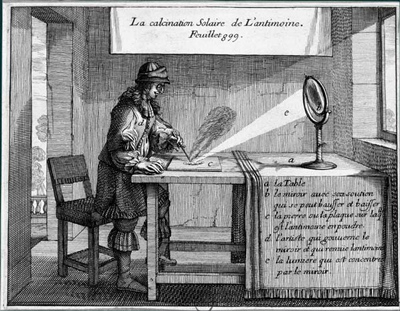

Gravure de Abraham Bosse La calcination Solaire de l'antimoine - copyright © Adam McLean 2003

Glossaire :

L’Antimoine est connu depuis le 10e millénaire avant J.C., notamment des Babyloniens. Son nom vient du grec anti mos, pas seul, ayant toujours été trouvé avec d’autres métaux. On note également l’utilisation du mot grec stimmi qui désignait un sulfure d’Antimoine de couleur noire, connu maintenant sous le nom de stibine. Sous l’Antiquité les femmes utilisaient ce minerai comme fard à cils. C’est Pline l’Ancien qui aurait dénommé ce minerai du nom latin de stibium, à l’origine du symbole Sb.

Au Moyen Age, on retrouve le nom latin antimonium, l’Antimoine étant alors bien connu des alchimistes Dans le manuscrit Currus Triumphalis Antimonii, le Prieur Basile Valentin y décrit l’Antimoine vers 1450. La légende, qui reste bien une histoire plus ou moins imaginaire, veut que le moine Basile Valentin utilisa de la poudre de minéraux contenant de l'Antimoine comme purgatif, car c'est un des effets de cet élément lorsqu'il est absorbé. Mais le résultat fut un nombre très élevé de décès dans le monastère, d'où le nom par la suite d' "anti-moine" pour l'élément.

La Société des Mines de la Lucette, crée en 1898, a exploité le gisement d’or et d’Antimoine de la Lucette situé sur la commune du Genest Saint Isle, à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Laval en Mayenne. L’activité minière s’y est poursuivie jusqu’en 1934, la production totale étant de 42 000 tonnes d’Antimoine et 8 700 kg d’or. La société a également exploité le gisement de Kerdevot ainsi que d’autres gisements d’Antimoine, en particuliers en Algérie jusqu’en 1960. La Société des Mines de la Lucette détient également la fonderie et l’usine de St Genest, dont l’activité de transformation du minerai d’Antimoine se poursuit encore de nos jours.

Anomal : qui s’écarte de la norme, de la règle générale (en géochimie, zone à teneur plus élevée que l’ensemble de la région)

Gîte : masse minérale comportant un ou des métaux susceptibles d’une exploitation.

Lentille : masse de terrain se terminant de toute part en biseau.

Pendage : angle entre une surface, plan de faille, et un plan horizontal.

Stibine : Sulfure d’Antimoine (Sb2S3), une des formes les plus courantes du minerai d’Antimoine.

Références :

La mine d’Antimoine de Kerdevot, en Ergué Gabéric. A. Le Grand, (1968) Quimper Corentin en Cornouaille. pp 167-170

Le district antimonifère de Quimper-Kerdévot (Finistère, France). J. Guigues et M. Kerjean, (1982) Chronique de la Recherche Minière. pp 5-41

Etude du district antimonifère de Quimper. J.R. Blaise (1974) Rapport ENSG Nancy.

Pierre-Christian Guiollard, La mine d’or et d’Antimoine de La Lucette (Mayenne), 1996.

Jean-René Blaise - mars2007

La Société des Mines de la Lucette commença les travaux de recherches au printemps de 1913, à trois cents mètres au sud-est de la chapelle, sous la direction de son ingénieur, M. Ebrard, assisté de trois contremaîtres ainsi que de quatre mineurs espagnols venus du Genest en Mayenne (siège de la mine d’or et d’Antimoine de la Lucette, ainsi que d’une usine de traitement métallurgique).

La Société des Mines de la Lucette commença les travaux de recherches au printemps de 1913, à trois cents mètres au sud-est de la chapelle, sous la direction de son ingénieur, M. Ebrard, assisté de trois contremaîtres ainsi que de quatre mineurs espagnols venus du Genest en Mayenne (siège de la mine d’or et d’Antimoine de la Lucette, ainsi que d’une usine de traitement métallurgique).

La découverte, toute fortuite, des filons d’Antimoine de Kerdevot tient quelque peu du conte populaire. Au printemps de 1911, alors que les hommes de Niverrot faisaient une « grande journée » de défrichage, l’un de se trouva devant un bloc de pierre, qui a priori ne se distinguait en rien des autres, mais qu’il fut incapable de soulever de même qu’aucun de ses compagnons. Il fallut deux hommes pour le porter sur une charrette, dont le chargement fut déversé en bordure de route. Au moment des prestations, corvée d’entretien des chemins, le patron de Niverrot, Jean Louis Huitric, décida de faire un sort à la fameuse pierre. Celle-ci fut brisée en fragments bleuâtres constellés d’éclats métalliques. Un morceau fut envoyé à fin d’examen à l’abbé Favé, aumônier à Quimper, qui constata la présence d’Antimoine. Fernand Kerforne, professeur de géologie à la faculté des Sciences de Rennes, confirma la présence à Kerdevot de blocs de quartz contenant de la stibine et des oxydes d’Antimoine. Par la suite il céda ses droits de découverte à la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, qui en 1913 présenta une demande de concession d’une superficie de 120 hectares sur les communes d’Ergué-Gabéric et Elliant. Voila comment une vulgaire pierre, objet de curiosité, conduisit à ouvrir une exploitation minière sur notre commune.

La découverte, toute fortuite, des filons d’Antimoine de Kerdevot tient quelque peu du conte populaire. Au printemps de 1911, alors que les hommes de Niverrot faisaient une « grande journée » de défrichage, l’un de se trouva devant un bloc de pierre, qui a priori ne se distinguait en rien des autres, mais qu’il fut incapable de soulever de même qu’aucun de ses compagnons. Il fallut deux hommes pour le porter sur une charrette, dont le chargement fut déversé en bordure de route. Au moment des prestations, corvée d’entretien des chemins, le patron de Niverrot, Jean Louis Huitric, décida de faire un sort à la fameuse pierre. Celle-ci fut brisée en fragments bleuâtres constellés d’éclats métalliques. Un morceau fut envoyé à fin d’examen à l’abbé Favé, aumônier à Quimper, qui constata la présence d’Antimoine. Fernand Kerforne, professeur de géologie à la faculté des Sciences de Rennes, confirma la présence à Kerdevot de blocs de quartz contenant de la stibine et des oxydes d’Antimoine. Par la suite il céda ses droits de découverte à la Société Nouvelle des Mines de la Lucette, qui en 1913 présenta une demande de concession d’une superficie de 120 hectares sur les communes d’Ergué-Gabéric et Elliant. Voila comment une vulgaire pierre, objet de curiosité, conduisit à ouvrir une exploitation minière sur notre commune.