Les statues du calvaire de Kerdevot

Où sont-elles passées, les statues du calvaire de Kerdévot ?

Cette question maintes fois posée reçoit invariablement la même réponse : on n’en sait rien. On ne sait même pas s’il y a eu des statues, un jour, dans les 12 niches. Tout au plus peut-on dire qu’il y a très peu de calvaires qui n’auraient pas reçu les personnages qu’ils ont pour fonction de présenter au public. On peut aussi avancer sans risque d’erreur que les 12 niches étaient destinées à recevoir les 12 Apôtres, comme c’est le cas à la chapelle de Quilinen en Landrévarzec.

Par ailleurs, on connaît assez bien la tentative du recteur Gustave Guéguen de pallier cette absence béante qui semble interdire au calvaire de Kerdévot d’être classé parmi les plus remarqués.

Au commencement de cette histoire, on n’en sera pas étonné, il y a bien sûr la famille Bolloré, plus exactement Madame Bolloré. Certains l’avaient complimentée publiquement le jour de son mariage en 1910 avec René Bolloré, en déclarant: « nous avions déjà Notre-Dame de Kerdévot, et nous avons aussi maintenant notre dame d’Odet ». Elle a manifesté un certain attachement à la chapelle de Kerdévot, mais pendant la Seconde Guerre Mondiale, quand deux de ses enfants rejoignirent l’Angleterre, l’aîné René-Guillaume en 1942, puis le benjamin Gwen-Aël, elle eut à craindre pour eux et se rapprocha plus encore de Notre Dame de Kerdévot. Elle fit un vœu : elle « ferait quelque chose » pour Kerdévot si ses deux fils revenaient sains et saufs de la guerre.

Il faudra attendre 1954, année déclarée « mariale » il est vrai, pour que cet engagement prenne forme : Madame Bolloré demanda alors au recteur Gustave Guéguen ce qu’elle pourrait faire pour embellir Kerdévot. Le recteur avait déjà beaucoup fait dans ce domaine depuis la fin de la guerre : un trône pour la statue de la Vierge en novembre 1945, la réparation des vitraux à Paris en 1950, l’enlèvement, la même année, de la tribune déclarée « inesthétique et inutile» par le recteur, une copie par Guillaume Saliou de la statue de Notre-Dame de Kerdévot en 1953 et de son trône en 1954… Après maintes réflexions, est retenue l’idée de faire fabriquer, dans un premier temps, six statues à poser dans les niches du calvaire.

Dans son journal, à la date du mercredi 7 juillet 1954, le recteur note : Monsieur Gwenaël Bolloré m’a dit que je pouvais compter sur 4 statues d’apôtres au moins pour le calvaire de Kerdévot à 30.000 l’une. Le lendemain, je me suis adressé à Beggi, le sculpteur, qui va se mettre à l’ouvrage.

Plus d’un an après, le 23 août 1955, on peut lire dans le même journal : « Le marbrier de Quimper (Monsieur Beggi, de Carrare) est venu apporter les quatre premiers apôtres du calvaire de Kerdévot : St Pierre, St Jean, St Barthélemy et Saint Mathieu. J’avais demandé le premier groupe apostolique : Pierre, Jacques, Jean André. Il appelait Saint Barthélemy Saint Rémy, et Saint Mathieu Saint Christophe !!! Les statues sont très bien faites, plus fines que je pensais et vont admirablement dans leur niche. On a profité pour descendre la Pieta1 et L’Ecce Homo2 : le fût de la croix est ainsi plus dégagé. A 11 heures, tout était en place ».

Les quatre statues sont donc dans leur niche pour le pardon de Kerdévot de septembre 1955. Mais dans son journal à la date du 11 septembre suivant, « Gustave » parle très rapidement de ces statues qu’il a « reçu ordre d’enlever et qui seront enlevées le jeudi suivant pour éviter les difficultés ultérieures ».

L’évêque, Mgr Fauvel, était présent aux Vêpres de ce pardon de Kerdévot. Le recteur observe simplement dans le même journal, au 11 septembre également, que l’évêque « a admiré le bénitier et un peu critiqué les statues. Bernard de Parades m’a dit que moyennant quelques modifications, cela pourrait aller ».

C’est ainsi que « Gustave » se vit désavoué dans son initiative, contredit dans ses goûts artistiques et mal soutenu par ce jeune évêque qui lui paraissait être un successeur un peu pitoyable du vénéré patriarche Mgr Duparc. Il ne nous dit rien de plus. Son amour propre en prit certainement un coup Il va décéder six mois plus tard.

En réalité, un différend avait éclaté entre Monsieur Caillaux, inspecteur des Monuments Historiques et notre « Gustave ». C’est ainsi que les quatre premières statues quittèrent leur niche. Nous ignorons sur quoi portait exactement le litige : une question de forme (le fait d’avoir pris une telle initiative sans en référer aux Beaux-Arts), ou sur une question de fond (les principes en vigueur en matière de restauration).

Les quatre statues furent entreposées au presbytère. L’une y est toujours. Elle mesure 90 cm de hauteur. Elle est habituellement présentée comme statue de Saint Barthélemy, qui était bien un apôtre de Jésus, et qui a subi le martyre, écorché vif. Les attributs traditionnels de sa statuaire ou des peintures qui le représentent sont ou bien le coutelas (qui aurait servi à l’égorger) ou bien une peau humaine (la sienne) qu’il brandit dans sa main. Or la statue que l’on peut voir au presbytère représente un personnage tenant à la verticale contre son corps une scie de long et fait allusion à une mort par tronçonnage à l’aide d’une telle scie. C’est ainsi qu’est habituellement représenté Saint Simon, autre apôtre. Alors ?

Une autre statue se trouve à « la Retraite » de la rue Verdelet à Quimper. Elle représente un Saint Pierre portant une énorme clef

Une troisième a trouvé niche à Léchiagat, dans un mur extérieur de la Chapelle Notre-Dame des Flots. La paroisse de Léchiagat a été créée dans les années 1958 - 1960. Cette statue a pu lui être offerte pour la décoration de sa chapelle récemment bâtie. Elle présente un Saint Jean, l’Evangéliste, portant une coupe, symbole de la coupe de poison qu’on lui aurait fait boire à Ephèse : il n’en fut nullement incommodé, tandis que les deux goûteurs qui en ont bu en même temps que lui succombaient. C’était la preuve de la supériorité du Dieu chrétien sur les idoles.

Et il n’y a donc toujours pas de statues dans les niches du calvaire.

Jean Guéguen et François Ac’h - « Keleier Arkae » n° 51, juin 2007.

1 Il s’agit sans doute du groupe sculpté habituellement appelé « La mise au tombeau ».

2 Statue encore appelée ‘Le Christ aux liens » ou « Le Christ aux mains liées ».. On doit comprendre que ces deux éléments, positionnés de part et d’autre (face ouest et face est) se trouvaient auparavant plus en hauteur,adossés au fût monolithe de la croix.

Voici un document rare qui a été confié à notre centre de documentation.

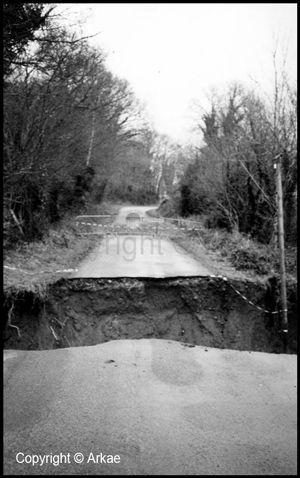

Voici un document rare qui a été confié à notre centre de documentation. L'histoire du pont de Rubuen

L'histoire du pont de Rubuen