Gwenn-Aël Bolloré

Par Pierre Faucher, Bernez Rouz, Gaëlle Martin et Christophe Violette.

Témoignage de Pierre Faucher

Pendant une vingtaine d’années, j’ai eu l’occasion de rencontrer assez souvent Gwenn-Aël Bolloré qui se plaisait à résider dans son manoir d’Odet, cadre si luxuriant et tellement fleuri au printemps avec ses rhododendrons. Le musée océanographique complétait harmonieusement le parc longé par l’Odet.

Les visites du comité de jumelage avec la ville de Bude Stratton (Grande-Bretagne), celle du ministre de la Mer (L. Le Pensec) en 1982, les portes ouvertes presque chaque année où il recevait ses nombreux amis, étaient l’occasion d’échanger sur les activités de la papeterie, les occupations multiples de l’hôte, tant dans le domaine littéraire – en particulier avec les salons du livre (maritime à Concarneau, breton à Trévarez) – que dans la recherche océanographique, qu’il se plaisait à expliquer dans son musée.

À plusieurs reprises, je l’ai rencontré pour des discussions précises concernant la commune d’Ergué-Gabéric :

- l’acquisition des propriétés boisées de Kerho (par la commune), de Stang Luzigou (par le Conseil Général),

- l’achat de logements dans la cité de Ker Anna,

- l’aménagement du canal de l’usine, inutilisé depuis la fermeture de la papeterie d’Odet, où des avis divergeaient sur son aménagement. Gwenn-Aël Bolloré souhaitait qu’il devienne une réserve de pêche qui aurait été contrôlée par la Fédération des pêcheurs et ouverte à la carte au public. Le projet est toujours dans l’eau !

Et parfois, les discussions devenaient plus personnelles, avec des souvenirs du béret vert infirmier et son livre racontant le 6 juin 1944 Nous étions 177. Lors d’un passage au Mémorial de Caen, vers 2005, ayant décliné mon identité gabéricoise, des responsables militaires m’ont entretenu de la mémoire de Gwenn-Aël Bolloré et du commando Kieffer, dont il était le dernier survivant.

Les activités littéraires occupaient beaucoup de son temps et il aimait en converser longuement. Un jour, au manoir, je l’ai rencontré en train de vérifier son dernier livre, ce devait être Mémoires parallèles et nous sommes restés un bon moment à échanger sur ses souvenirs.

L’accueil à Odet était toujours chaleureux. Cet homme du XXe siècle que l’on rencontrait à Lestonan, aux offices religieux de l’église Saint-Guinal et à Kerdévot, aimait cultiver ses attaches locales. Et son éclectisme, son humanisme subsistent encore dans les mémoires des gabéricois.

Je suis allé voir l’exposition de la bibliothèque de Gwenn-Aël ce lundi 21 janvier 2002 vers 10 h à la bibliothèque municipale de Quimper. J’y ai rencontré Bernard Poignant, Michèle Coïc, directrice de la bibliothèque, et ai acheté le catalogue de la vente. En sortant, je me suis retrouvé face à Anne Bolloré, la fille de Gwënn. Nous avons échangé quelques mots sur le départ de son père et elle m’a fait part de sa surprise en voyant exposée la bibliothèque personnelle de son père. Les proches connaissaient le manuscrit de Céline, mais personne n’imaginait la richesse de cette bibliothèque personnelle. Il fallait traverser la chambre de son père pour y avoir accès. Un bon aparté.

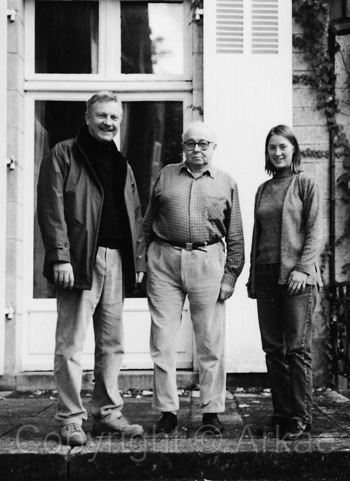

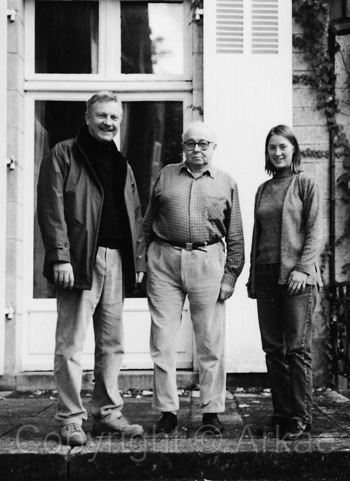

Interview par Bernez Rouz et Gaëlle Martin

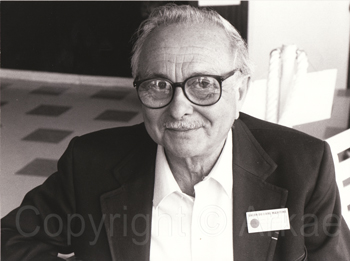

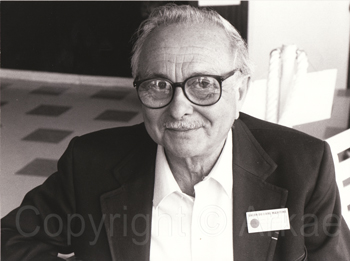

Quelques mois avant son décès le 12 juillet 2001, Gwenn-Aël Bolloré, ancien vice-président des papeteries Bolloré, écrivain, cinéaste, océanographe, avait accepté de rencontrer trois membres de l’association Arkae, dans son manoir d’Odet : Jean Guéguen, Gaëlle Martin et Bernez Rouz : l’occasion d’évoquer les grands moments de sa vie. En voici, classés par thèmes, les extraits les plus significatifs :

Quelques mois avant son décès le 12 juillet 2001, Gwenn-Aël Bolloré, ancien vice-président des papeteries Bolloré, écrivain, cinéaste, océanographe, avait accepté de rencontrer trois membres de l’association Arkae, dans son manoir d’Odet : Jean Guéguen, Gaëlle Martin et Bernez Rouz : l’occasion d’évoquer les grands moments de sa vie. En voici, classés par thèmes, les extraits les plus significatifs :

Le prénom Gwenn-Aël

En fait je m’appelais Gwinal et puis finalement ça s’est transformé en Gwenaël, et puis moi, j’ai un petit peu celtisé l’orthographe quand j’ai commencé à écrire : Gwenn-Aël, qui veut dire ou ange blanc ou vent blanc, suivant les experts. Je pense que c’était probablement pour honorer Ergué, quoiqu’il y avait la petite chapelle qui est au-dessus, là, qui était Guinal ou Guénolé. Guinal est celui qui a jeté Dahut dans les eaux... enfin il y a un tas de légendes.

Q : Il n’y avait pas de tradition dans votre famille de donner des prénoms bretons ?

Non, absolument pas, je suis le premier. Moi, j’ai un petit-fils qui s’appelle Gwenaël, mais non, il n’y avait pas de prénoms bretons.

Q : C’est une incongruité, à cette époque on ne connaît pas de gens qui s’appellent Gwenaël en fait ?

C’est très rare. Quand j’étais jeune, les gens me regardaient avec des yeux ronds. Maintenant je peux me promener, je ne parle pas de Quimper mais de Paris, où j’entends une mère de famille qui dit à son fils : « Gwenaël, arrête de faire des bêtises etc. ». Au début ça m’interpellait un petit peu puis maintenant je suis habitué.

La commune d'Ergué-Gabéric

Je suis né ici, (5 septembre 1925). Je suis né dans ma chambre actuelle. Les bureaux des papeteries étaient à Nantes : ma mère était d’origine nantaise, on a été habiter Nantes. Je suis resté à Nantes jusqu’à la mort de mon père et on venait passer les trois mois d’été en Bretagne, plus les vacances de Pâques. Les vacances de Noël, parfois, on allait aux sports d’hiver. A l’époque, c’était un peu un safari, car on n’allait pas souvent aux sports d’hiver. Oui, j’ai vécu quatre mois par an ici.

Q : Quand on habite Nantes, venir au fin fond de la Bretagne c’était une pénitence ?

Oh non, pas du tout, parce qu’ici on était en vacances, tandis qu’à Nantes on était en classe. En général on venait en voiture, mais c’était une aventure. Il y avait une voiture qui partait de Nantes et en général on coulait une bielle du côté d’Auray ou de Vannes. Et alors le chauffeur de l’usine qui était Louis L’Helgoualc’h, si je me souviens bien du nom, à moins que ce ne soit Gourmelen, venait nous prendre avec la voiture de l’usine. Donc on y mettait la journée. C’était une expédition. J’avais quand même deux frères, une sœur, ma mère, mon père et puis nous avions une vieille institutrice qu’on considérait comme notre tante, qui s'appelait Germaine César, que tous les gens d’Odet ont bien connue. On était au moins à deux voitures.

Les jeux d’enfant

Il n’y avait pas de télévision bien sûr. On avait des distractions qui étaient différentes : on allait beaucoup dans la rivière. Maintenant il y a prescription, mais on braconnait un peu : on s’amusait à pêcher les truites à la main ou les anguilles avec une fourchette en soulevant les cailloux. On avait de très bons professeurs. Il y avait deux gardes-chasse fameux, à commencer par Kergoat, puis Sizorn. On s’est bien amusé. Il y avait le Stangala, parce qu’à l'époque on marchait. Ce sont des sentiers avec des cailloux. On allait passer l’après-midi au Stangala. Il y avait la promenade du canal. Il y avait un canal d’amenée d’eau pour les turbines turbo-électriques, qui fait 1,6 km. On allait pique-niquer au bout du canal. On amenait du pain, des confitures et on passait l’après-midi comme ça.

La Fête-Dieu

Il y avait la Fête-Dieu qui était une fête extraordinaire : d’abord le clergé était beaucoup plus structuré qu’il n’est maintenant. Il y avait toujours une douzaine de chanoines en grand uniforme. A la Fête-Dieu, tout le monde allait ramasser des fleurs. C’était un petit peu dommage : on cassait des fleurs pour faire des paniers pleins de pétales, des roses... tout ça c’était massacré, et on mettait ça par terre. Il y avait des défilés avec tout le clergé, le haut clergé et des bannières. On trouvait ça formidable, quoi ! A l’époque il y avait la chapelle, une messe tous les matins, deux messes le dimanche ; il y avait le recteur qui habitait l’usine. Il y avait cinq ou six choristes en soutane rouge. Enfin c’était très spectaculaire.

Le camélia

Mon arrière-grand-père, chirurgien de la Marine, a été en Chine sur une escadre de bateaux. Ils ont ramassé des graines de camélia et les officiers ont ramené des graines. Ce camélia a été planté à l’époque. C’est sûrement l’un des plus vieux de Bretagne. C’est un des plus vieux de France. J’ai une photo de ce camélia qui a été datée par Kodak et qui a déjà cent ans. Il est presque aussi gros. Le parc a été dessiné par un paysagiste anglais, ça n’a d’ailleurs rien à voir avec les jardins à la française.

L’usine

On y allait automatiquement parce que c’était à côté. C’était de belles machines à papier. ça nous paraissait énorme. On connaissait tout le monde. Nos parents ne nous l'interdisaient pas. Il y avait aussi deux ou trois enfants de contremaîtres de l’époque qui étaient là : la famille Garin, la famille Eouzan, la famille Léonus. Non, ça se passait bien. Il n’y avait pas de problème.

La vie de château

Il y avait pas mal de réceptions, notamment parce qu’on faisait du papier qu’on exportait pour la plus grande part. On avait énormément de clients anglais, américains, de tous les pays d’ailleurs, des gens d’Extrême-Orient. Enfin c’était très folklorique. Il est certain que le rapport clientèle était plus intime qu’il n’est maintenant. Maintenant, les clients, on les reçoit dans un hôtel impersonnel à Paris, mais on ne les invite pas chez soi, ou alors il faut que ce soit de vieux clients qui sont devenus des amis. Il y avait tout un réseau chasse, car mon père était un grand chasseur et il adorait cela. C’était une manière de distraire les clients. Il y avait dans la ferme de Moguéric, à côté, une faisanderie, où on élevait des faisans. On devait élever environ trois cents faisans par an. Et alors quand les clients venaient - car il n’y a jamais eu beaucoup de faisans en Bretagne, il n’ont pas de quoi bien se nourrir - il y avait le garde chasse avec un sac et une douzaine de faisans dedans, qui rampait derrière les talus, et puis au moment où le client était en ligne, il jetait un faisan. Alors le client tirait, il tuait le faisan et il était tout content.

La guerre

En 39-40, j’étais à Orléans. Mon père était mort cinq ans avant. Ma mère vivait à Paris. Elle avait dit " Paris va être détruit, j’envoie mes enfants à Orléans ". J’ai été en demi-pension dans un collège qui s’appelle Saint-Euverte. Paris n’a pas été touché et Orléans a été réduit en cendres. On est parti devant les Allemands avec quelques jours d’avance et on est arrivé en Bretagne, à Quimper quelques jours avant les Allemands. Je les ai vus devant l’Hôtel de l’Epée : il y avait un side-car allemand où ils étaient trois et ils ont occupé la ville pendant 24 h. Il y avait huit cents hommes de troupe qui n’ont pas bougé et ça, ça m’a choqué. Nous avons été réquisitionnés très officiellement. Tout le gouvernement devait venir à Beg-Meil et on devait faire le " réduit breton ". La maison de mes parents c’était Paul Reynaud qui devait y venir. Mon grand-père avait une petite maison et on s’est replié dans la petite maison d’à-côté et on a fait le lit pour Paul Raynaud. On a mis des fleurs pour Paul Raynaud - c’était le Président du Conseil français - et il y a un général allemand qui a couché dedans à la place de Paul Reynaud ! et ça c’est assez choquant. L’usine a fermé, il n’y avait plus de charbon, il n’y avait plus de commandes, il n’y avait plus de clients. Si, on avait du chiffon, on avait deux cents tonnes de stock de chanvre indien. C’est du cannabis, mais il faut le traiter un peu. A part la matière première, il n’y avait plus de charbon, il n’y avait plus personne. Les ouvriers étaient soit sous les drapeaux, soit en prison et on ne pouvait pas continuer à tourner. A Cascadec, le gouvernement de Pétain nous a obligés à marcher avec une ou deux machines. Nous on tournait pour la Seita, la régie des tabacs.

Pendant la guerre, j’étais à Paris avec ma mère et je suis parti le 6 mars 43 en Angleterre. Avant j’avais essayé de partir mais j’avais quinze ans ou seize ans, avec des culottes de golf comme Tintin et ça ne faisait pas sérieux et alors j’ai été obligé d’attendre d’avoir des pantalons longs. J’ai mis très longtemps à trouver la filière. J’ai été souvent me balader sur la côte et puis je faisais trop jeune. J’ai eu de la chance. ça s’est bien passé lorsqu’on prenait des risques invraisemblables. A cet âge on est inconscient. Quand on signe un engagement à la France Libre, on signe pour la durée de la guerre plus trois mois. Donc pendant le reste de mon engagement, j’ai été à la DGR qui était le service des renseignements généraux. J’étais à Paris, j’avais un beau bureau, je me croyais quelqu’un d’important, ça m’a permis de me remettre un petit peu sur selle.

Le retour aux affaires

Et puis après ça je suis revenu ici, j’ai fait un stage à Cascadec, et je suis parti six mois en Amérique dans une usine qu’on avait construite, où j’ai fait un stage pour apprendre le métier de papetier, en Amérique. Là j’ai fait la défection, la machine, les lessiveurs. C’étaient des anciens ingénieurs de Bolloré qui avaient construit l’usine : Patin, Cartel. Donc on était un peu habitué au processus et tout, et quand je suis revenu, ils m’ont embauché. J’ai gardé un très bon souvenir de la papeterie parce que c’est quelque chose de vivant, le papier : ce n’est pas de la mécanique pure : il faut savoir le pourquoi et le comment, il faut sentir la chose ; si on ne sent pas la chose on est un mauvais papetier.

Le directeur technique

J’étais directeur technique, et puis j’ai été vice-président. Je m’occupais de toutes les usines du groupe. J’aimais bien ça et je n’ai pas eu de problèmes : les papeteries, techniquement, se sont aussi bien débrouillées que nos concurrents français. J’avais une très bonne équipe avec moi : Garin, Patin, Galès et alors il y avait Martin, et moi ça ne m’a jamais fait peur de prendre comme adjoint un type qui en savait trois fois plus. Martin était un polytechnicien, il fallait faire attention parce qu’il avait quelquefois des idées de polytechnicien. Mais on lui doit beaucoup, il était génial. La dernière chose que j’ai faite avant de prendre ma retraite, c’est la première machine de polypropylène d’Odet, et puis après ça a continué et maintenant ça va bien, j’ai un neveu qui se débrouille très bien. Il y a eu un moment qui a été un petit peu difficile mais qui est maintenant totalement arrangé, parce que j’ai un neveu, Vincent, qui est parfait.

L'écrivain

C’est arrivé peu à peu ; quand je suis parti je n’avais pratiquement pas fait d’études : j’avais très peu lu, j’ai fait la guerre dans des conditions où je n'avais pas le temps de me mettre dans un fauteuil pour étudier. Quand je suis revenu, j’ai eu une certaine frustration et alors je me suis mis à lire, je me suis intéressé à l’édition, et puis après ça je me suis occupé d’océanographie. J’avais aucun bagage et puis avec le musée j’ai pris contact avec le British Museum et avec le Musée de Genève qui est très riche et un jour le Professeur De Byiesse qui était directeur des recherches atomiques à Saclay, m’a dit « Bolloré ça va pas, vis à vis des étrangers, vous n’êtes pas docteur, ça fait pas sérieux, il faut que vous passiez votre doctorat. » A l’époque il m’a dit : « c’est une formalité. » Eh bien ce n’est pas une formalité. J’ai boulonné comme un nègre pendant trois ans et j’ai passé mon doctorat, j’avais plus de cinquante ans.

Le coelacanthe

C’est le professeur Anthony qui a été pêcher le coelacanthe aux Comores, c’est dans l’océan indien. Je l’intéressais beaucoup, d’abord parce que j’avais des notions d’océanographie et puis j’avais mon permis pour conduire les bateaux. Ca lui économisait de prendre un capitaine au long cours. Là, j’ai passé trois semaines à la pêche au coelacanthe. On a eu de la chance on en a pêché deux. Maintenant on n’a plus le droit de les pêcher, ils sont protégés. J’en ai un au musée.

Le Musée océanographique d’Odet

J’ai commencé à faire une collection dans ma maison et à un certain moment il y avait des crabes, des coquillages sur les armoires, sous les lits, et ma famille m’a fait comprendre que je serais bienvenu si je dégageais. Donc j’ai dessiné un petit bâtiment et puis je l’ai agrandi et je suis arrivé au musée actuel où mes collections nageaient les premières années, et qui maintenant est beaucoup trop court comme bâtiment. Je pourrais le doubler. La pièce dont je suis le plus fier c’est un petit crabe affreux que j’ai découvert et qui porte mon nom. Le Dromia bollorei. Il n’a pas un intérêt considérable mais pour moi c’est important.

Le cinéma

J’aurais pu faire du cinéma. Mais là il faut le faire vraiment, et puis c’est un monde. C’est un monde qui n’est d’ailleurs pas tellement sympathique. J’ai fait sept ou huit films, sur l’Odet, sur la pêche à pied aux Glénan, sur les grands voiliers, sur la transhumance des rennes en Laponie, sur les grottes des Pyrénées, aux Canaries. J’en ai fait un sur la pêche aux requins-pèlerins aux Glénan. Le plus gros que j’ai pêché faisait neuf mètres, il paraît que certains font quinze mètres, c’est la taille d’une baleine pratiquement. J’en ai fait en Floride, c’est des films qui font vingt minutes. Le seul grand film auquel j’ai participé c’était les Naufrageurs. C’est moi qui ai fait le scénario et qui m’occupais des bateaux. Il y avait un bateau qui était naufragé et qui devait se casser sur Saint-Guénolé-Penmarc’h et puis personne ne voulait mettre le bateau sur les cailloux. Alors on s’est retourné vers moi : « C’est toi qui a écrit le scénario, c’est à toi de le faire ! ». On avait reconstitué une petite ville, pas en staff mais en granite autour de Tronoën. Et puis les Beaux-Arts ont voulu qu’on démolisse après. C’était idiot car c’était fait vraiment comme autrefois. Ils auraient pu le garder.

Le projet de musée de la papeterie

Moi, je suis tout à fait pour. J’ai même dit que j’étais prêt à collaborer ; je n’ai pas de choses considérables, mais j’ai quand même des documents et tout. Mais vous savez, un musée, c’est pas commode à construire, même si on a des moyens. Le bâtiment des machines 9 et 10 serait formidable pour faire un musée. Moi, si on me le donne, je bourre ça de crabes et de coquillages, ça va pas être long !

L'exposition de la bibliothèque de GA Bolloré

Suite à l'exposition de la bibliothèque de Gwenn-Aël Bolloré à Quimper en 2002, Christophe Violette a rédigé pour le journal Ouest-France un article descriptif.

Les belles pages de Gwenn-Aël Bolloré

La bibliothèque de Gwenn-Aël Bolloré va être vendue aux enchères par Sotheby’s. Avant cette dispersion, les Quimperois vont avoir la chance lundi prochain d’en admirer une sélection à la bibliothèque municipale. Dont les manuscrits de Céline, Léon Bloy, André Le Breton, Max Jacob, Roger Nimier… Une collection remarquable. C’est sûr, cette vente atteindra des sommets. Les 143 lots sélectionnés ont été estimés à près de 1,6 million d’euros (plus de 10 millions de francs) C’est que, mieux que la bibliothèque d’un très honnête homme, c’est la collection d’un personnage hors du commun qui va être dispersée les 7 et 8 février, à Paris. Décédé l’été dernier dans son manoir de l’Odet, Gwenn-Aël Bolloré a été tour à tour, industriel, grand résistant, écrivain, éditeur et océanographe. A 17 ans tout juste, il rejoint l’Angleterre en mars 1943, avant de revenir libérer Ouistreham, le 6 juin 1944 au sein du bataillon des 177 Français du commando Kieffer.

La Table Ronde

Gwenn-Aël collectionnait les livres avec passion. Dans ses Mémoires parallèles, il raconte ses très nombreuses rencontres avec les grands libraires parisiens. Très actif au sein de l’avant-garde littéraire parisienne, il pousse en avant le grand poète Henri Michaux, coédite en 1953 L’Arrache-Cœur de Boris Vian. C’est un tournant, l’industriel d’Ergué-Gabéric, vice-président des Papeteries de l’Odet, se lance alors dans l’édition : il prend une large participation dans La Table Ronde (ainsi baptisée par Jean Cocteau). Au cours des années 1950, sa culture et son dynamisme parviennent à cristalliser autour de sa maison d’édition le mouvement des Hussards : Roger Nimier deviendra le plus célèbre de ces jeunes écrivains. Au cours des années 1960, Gwenn-Aël tourne une nouvelle page et se lance dans l’océanographie. Toujours aussi passionné, il créé son Musée océanographique de l’Odet, monte des expéditions sur les mers lointaines, découvre des espèces, dont celle d’un crabe inconnu à qui il donne son nom.

Le manuscrit de Nord

Un tel personnage, écrivain lui-même, ne pouvait avoir qu’une bibliothèque exceptionnelle. Parmi les pièces majeures de sa collection, qui sera vendue le 7 février, figure le manuscrit autographe de Nord : 1565 pages écrites de la main de Louis-Ferdinand Céline, où, comme Dante décrivait les cercles de son Enfer, le Dr Destouches dépeint l’Allemagne de la débâcle. On trouvera aussi un ensemble de 64 ouvrages d’Henri Michaux, dont quinze pages manuscrites rédigées pendant sa période d’écriture « mescalinienne ». Un carnet de poèmes autographes d’André Breton : celui qui allait devenir le pape du surréalisme n’était alors qu’un jeune poète. Les chants de Maldoror de Lautréamont, illustrés par Salvador Dali. Le manuscrit autographe des Enfants tristes de Roger Nimier. Celui du Mendiant ingrat de Léon Bloy. Ou encore, pour ne citer que ceux-là, parmi tant d’autres, deux carnets de voyage de Max Jacob… Ces deux dernières pièces ne manqueront pas de toucher beaucoup de Quimpérois. La bibliothèque municipale ou le musée des Beaux-Arts, qui détient déjà nombre de documents de Max Jacob, auront-ils les moyens de se porter acquéreurs ?

Article de Christophe Violette dans Ouest-France, paru le mardi 15 janvier 2002.

Bibliographie

Romans

Moïra La naufrageuse, édition La Table Ronde, 1958.

Contes-fiction, éd. du Scorpion, 1961.

Le Dîner bleu, édition La Table Ronde, 1979.

Les Amants de l'espace, édition Le Cherche Midi, 1985.

Histoires troubles, éditions Jean Picollec, 1993.

Histoire

Nous étions 177, édition France Empire, 1964. (Edition augmentée en 1983 chez le même éditeur sous le titre Commando de la France Libre, Prix Raymond Poincaré, 1983, Prix National de la Résistance 1984 au Cherche Midi, nouvelle édition sous le titre J'ai débarqué le 6 juin 1944, préface à Voyage en Chine, éd. SFHA,Quimper, 1979).

Essai

Propos interrompus, Gallimard 1958.

Océanographie

Guide du pêcheur à pied et sa cuisine, La Table Ronde, 1960, Gallimard 4e édition, 1986.

Destins tragiques du fond des mers, La Table Ronde, 1963. Collection " L'Ordre du Jour ".

Du mimétisme à l'utilisation de l'outil par les animaux marins, Musée Océanographique de l'Odet, Ergué-Gabéric, 1968.

Évolution et pêche au coelacanthe, édition la Palantine, 1974.

Un musée océanographique à la recherche d'une muséologie, Thèse, La Table Ronde, 1976.

Célébration de la bernique, Gallimard, 1982.

Suivez le Crabe, de l'océan à votre assiette, Gallimard, 1984.

La Saga de l'anguille : vie, pêche, cuisine, Gallimard, 1986.

Les îles suisses du Lac Léman, édition L'âge d'homme, Lausanne, 1997.

Poèmes

Anatomie descriptive, Seghers, 1955.

Nerfs à fleur de larmes, édition Saint-Germain-des-Prés, 1982.

L'Oiseau, édition La Groac'h du loc'h, 1994.

Morbide, édition Jean Picollec, 2001.

Mémoires

Mémoires parallèles, édition Jean Picollec, 1996.

Né gosse de riche, Ouest-France/Édilarge, 2000.

Filmographie

Long-métrage

Les Naufrageurs, 1959, 92 min. Tourné en 35 mm en cinémascope dans le Pays Bigouden. Il a été réalisé par Charles Brabant à partir du roman Moïra la Naufrageuse avec Danny Carrel, Charles Vanel, Henri Vidal, Carl Schell et Renée Cosima.

Court-métrage

Le Vire-Caillou, 1954, 12 mn ; pêche et vie aquatique durant le jusant.

Requins sur nos plages, 1955, 11 mn ; la pêche au harpon à main des requins-pélerins, le plus grand de tous les poissons dont certains spécimens peuvent atteindre 15 m de long.

La Transhumance des lapons et des rennes. Eleveurs et pêcheurs, c’est la vie des lapons.

Abîme. Une promenade dans les entrailles de la terre.

Derniers voiliers, 1958. La course Brest-Ténérife avec les derniers grands bateaux à voile.

Sur la route de Key West. La pêche au gros au large de la Floride.

La vie d'une rivière : l'Odet, 1955. De la source à la mer, une rivière et ses habitants.

Persistance du rêve, essai d'art abstrait à partir de la mer.

Bibliographie réalisée par Pierre Faucher pour le Keleier d'Arkae n°69, en septembre 2011.

Retour

Statue de saint Corentin, bois, H. : 1,40 m. XVIe siècle.

Statue de saint Corentin, bois, H. : 1,40 m. XVIe siècle. Statue de saint Maudet, bois polychrome, revers évidé, XVIIe siècle.

Statue de saint Maudet, bois polychrome, revers évidé, XVIIe siècle. Statue de saint Michel archange.

Statue de saint Michel archange. Statue de religieux cordelier, bois, revers plein, XIXe siècle.

Statue de religieux cordelier, bois, revers plein, XIXe siècle. Statue de saint non identifié. Bois, H. 1,20 m, revers creux, XVIe siècle.

Statue de saint non identifié. Bois, H. 1,20 m, revers creux, XVIe siècle.

Quelques mois avant son décès le 12 juillet 2001, Gwenn-Aël Bolloré, ancien vice-président des papeteries Bolloré, écrivain, cinéaste, océanographe, avait accepté de rencontrer trois membres de l’association Arkae, dans son manoir d’Odet : Jean Guéguen, Gaëlle Martin et Bernez Rouz : l’occasion d’évoquer les grands moments de sa vie. En voici, classés par thèmes, les extraits les plus significatifs :

Quelques mois avant son décès le 12 juillet 2001, Gwenn-Aël Bolloré, ancien vice-président des papeteries Bolloré, écrivain, cinéaste, océanographe, avait accepté de rencontrer trois membres de l’association Arkae, dans son manoir d’Odet : Jean Guéguen, Gaëlle Martin et Bernez Rouz : l’occasion d’évoquer les grands moments de sa vie. En voici, classés par thèmes, les extraits les plus significatifs :

Bernez Rouz :

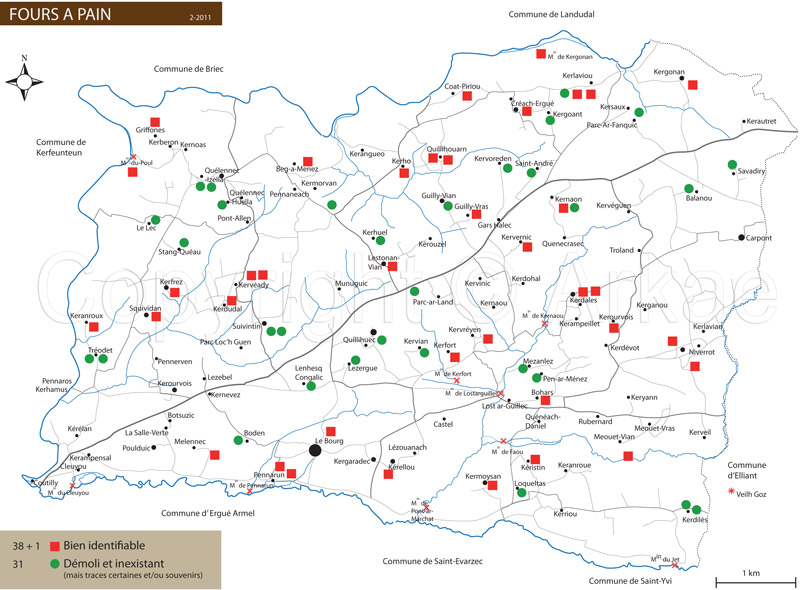

Bernez Rouz : Un livre récent de Pierre Le Guiriec, dont le grand-père était fournier1, le père boulanger, et lui-même s’est retrouvé apprenti-boulanger à 15 ans, et ensuite commercial pour un constructeur de matériel de boulangerie pendant 30 ans, présente sa recherche des vieux fours à pain, fours en granit traditionnels de Basse-Bretagne. (Livre à compte d’auteur - 24,50 € - édité en 2010, disponible en librairie).

Un livre récent de Pierre Le Guiriec, dont le grand-père était fournier1, le père boulanger, et lui-même s’est retrouvé apprenti-boulanger à 15 ans, et ensuite commercial pour un constructeur de matériel de boulangerie pendant 30 ans, présente sa recherche des vieux fours à pain, fours en granit traditionnels de Basse-Bretagne. (Livre à compte d’auteur - 24,50 € - édité en 2010, disponible en librairie). Four existant aujourd’hui, en bon état, parfois démoli partiellement (les pierres de façade ont parfois été prélevées), parfois un peu plus détérioré mais le corps du four est encore conséquent.

Four existant aujourd’hui, en bon état, parfois démoli partiellement (les pierres de façade ont parfois été prélevées), parfois un peu plus détérioré mais le corps du four est encore conséquent.

Vers la fin du XIXe siècle, ou début du XXe, Pierre Le Naour était boulanger au bourg. Son fournil et son four devaient se situer au bout de la maison Troalen et pas loin de l’école (espace Déguignet aujourd’hui). Il fournissait le pain chaque fin de semaine à Lestonan.

Vers la fin du XIXe siècle, ou début du XXe, Pierre Le Naour était boulanger au bourg. Son fournil et son four devaient se situer au bout de la maison Troalen et pas loin de l’école (espace Déguignet aujourd’hui). Il fournissait le pain chaque fin de semaine à Lestonan. Nous reproduisons dans cet article des extraits du « Registre-Journal » tenu par l’Abbé Gustave Guéguen pendant la première année de son ministère à Ergué-Gabéric, il y a 70 ans.

Nous reproduisons dans cet article des extraits du « Registre-Journal » tenu par l’Abbé Gustave Guéguen pendant la première année de son ministère à Ergué-Gabéric, il y a 70 ans.

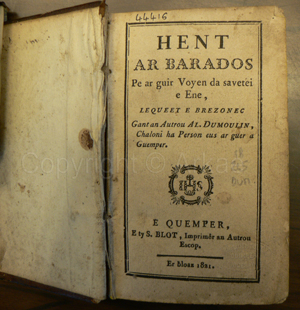

Recteur d’Ergué-Gabéric de 1788 à 1791 Alain Dumoulin dut s’exiler à Liège puis à Prague pendant la Révolution. Il revient d’exil en 1802 et reprend son rectorat à Ergué-Gabéric. Il est nommé à Crozon puis curé de la cathédrale de Quimper.

Recteur d’Ergué-Gabéric de 1788 à 1791 Alain Dumoulin dut s’exiler à Liège puis à Prague pendant la Révolution. Il revient d’exil en 1802 et reprend son rectorat à Ergué-Gabéric. Il est nommé à Crozon puis curé de la cathédrale de Quimper.