Fontaine de Kerdevot

Bréhier (François), avocat quimpérois, nommé maire d'Ergué-Gabéric de 1808 à 1812.

Né le 20 octobre 1760 à Quimper, il épouse Marie Frédérique Pottier en 1796 et décède à Mézanlez le 14 février 1845.

L'usine Bolloré au moment de sa construction à Pencarn, en Ergué-Gabéric.

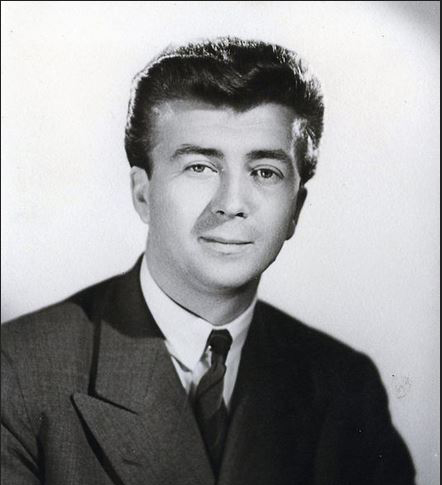

Il fréquente l'Externat des Enfants-Nantais dans les années 1930, avant d'entrer, après la mort de son père, à l'école Gerson, dans le XVIe arrondissement de Paris, puis au lycée Janson-de-Sailly. Il fait ensuite des études de droit et entre à l’École de sciences politiques. Gwenn-Aël suggère dans son autobiographie, écrite en 2000, que son frère réussit sa scolarité[1].

Les premières années de sa vie, Michel habite avec sa famille dans un hôtel particulier de Nantes, puis à Paris. Les allers-retours à Odet, où est implantée l'usine de son père, et à Beg Meil, où se trouve l'une des résidences Bolloré, sont fréquents. Dans Né gosse de riche, Gwenn-Aël Bolloré raconte son enfance et celle de son frère, un plus âgé que lui. Il décrit notamment l'éducation catholique donnée par leur mère : « On nous apprend à faire la charité. Mon frère Michel a "sa pauvre". Elle s'appelle madame Bernard[2]. » D'autres aspects de l'éducation parentale et de la rivalité entre les deux frères transparaissent dans son ouvrage : « Quelquefois, Odette [une fillette amie des deux frères] donne lieu à des marchandages. Michel et moi nous rachetons l'un à l'autre sa présence, et souvent fort cher, plusieurs boîtes de soldats de plomb, par exemple[3]. »

« Aux soirées costumées enfantines organisées par sa mère], mon frère Michel était en Napoléon. Il a longtemps [...] conservé cette tenue[4]. »

« Si mon soulier croule sous les jouets, celui de mon frère Michel est vide, ou presque : ne s'y trouve qu'une enveloppe et à l'intérieur de l'enveloppe un billet de cinq cents francs. C'est lui-même qui avait, dans sa lettre au père Noël, demandé de l'argent[5]. »

Cette période est marquée par la mort de René Bolloré II en 1935. Michel a 13 ans. C'est à ce moment que se décide la succession : René III, 24 ans, secondera Gaston Thubé à la direction des papeteries.

Pendant la débâcle qui suit l'arrivée des troupes d'Hitler en France, Marie Thubé-Bolloré, la mère de Michel, décide d'éloigner ses enfants de Paris, ville menacée par les bombardements. Elle s'installe chez un proche à Orléans. La famille se replie ensuite sur ses résidences finistériennes, puis revient à Paris fin août 1940. En 1940, René III est fait prisonnier à Angoulême, s’évade et entre dans la Résistance. Gwenn-Aël le rejoint à Londres en 1942. Ensemble, ils s’engagent dans les FFL sous le nom de « Bollinger ».

Pendant la débâcle qui suit l'arrivée des troupes d'Hitler en France, Marie Thubé-Bolloré, la mère de Michel, décide d'éloigner ses enfants de Paris, ville menacée par les bombardements. Elle s'installe chez un proche à Orléans. La famille se replie ensuite sur ses résidences finistériennes, puis revient à Paris fin août 1940. En 1940, René III est fait prisonnier à Angoulême, s’évade et entre dans la Résistance. Gwenn-Aël le rejoint à Londres en 1942. Ensemble, ils s’engagent dans les FFL sous le nom de « Bollinger ».

Resté auprès de sa mère, Michel, en l’absence de ses frères, suit l’activité des papeteries. Faute de charbon, Odet est à l'arrêt, mais Cascadec fonctionne toujours. Les relations d’affaires avec les États-Unis s’interrompent également : or, Bolloré détient là une usine, Ecusta, qu’il a aidé à construire et dont il détient 50 % des parts.

Le 19 février 1943, il se marie[6] avec Monique Follot (1923-2009). Comme autrefois le mariage de René II avec Marie Thubé, cette union permet aux Bolloré d’étendre leur réseau. Monique est en effet la descendante de Félix Follot (1837-1909), fondateur d’une manufacture de papiers peints au xixe siècle. Mais elle est surtout la fille d’une Goldschmidt[7], famille de banquiers qui joua un rôle décisif dans le développement du capitalisme par actions. Nicole von Goldschmidt, la mère de Nicole, résistante dans les services secrets de la FFL, est une amie d’Edmond de Rothschild, futur actionnaire des papeteries Bolloré. Monique elle-même jouera un rôle dans la revente des capitaux Bolloré à Rothschild en 1975.

Pendant l’Occupation, Michel et Monique se font discrets. Ils’installent à Dordives, dans le Loiret, au sud de Paris : « Comme tout un chacun, il convoqué par le STO. Le professeur Alajoinine lui rédige un certificat le déclarant inapte à tout travail. Les autorités allemandes acceptent sans broncher cette attestation. Néanmoins, par précaution, Michel garde à proximité un corset de plâtre pour faire plus vrai en cas de contrôle[8]. » Après la guerre, ils emménagent dans un hôtel particulier, 29, avenue du Maréchal-Manoury à Paris.

En 1946, l’usine d’Odet étant enfin approvisionnée, Michel devient co-directeur, avec René et Gwenn-Aël. Il assumera bientôt le rôle d’administrateur de l’entreprise, tandis que son benjamin occupe la fonction de directeur technique. Quant à René, l’aîné, peu intéressé par la conduite de l’entreprise familiale, il se retirera progressivement au cours des prochaines décennies, laissant ses frères cadets diriger.

Après la guerre, les frères Bolloré souhaitent diversifier la production et les débouchés. Ils veulent plus mettre leurs œufs dans le seul panier de l'OCB. À la Libération, ils réorganisent donc le matériel, le personnel, les importations et les exportations pour répondre à de nouveaux besoins. Gwenn-Aël met en production plusieurs papiers innovants, dont le papier condensateur, qui occupera plusieurs machines. Parmi autres produits de Bolloré, les sachets à thé et le papier carbone se vendent aussi bien juqu'au début des années 1960.

Après la guerre, les frères Bolloré souhaitent diversifier la production et les débouchés. Ils veulent plus mettre leurs œufs dans le seul panier de l'OCB. À la Libération, ils réorganisent donc le matériel, le personnel, les importations et les exportations pour répondre à de nouveaux besoins. Gwenn-Aël met en production plusieurs papiers innovants, dont le papier condensateur, qui occupera plusieurs machines. Parmi autres produits de Bolloré, les sachets à thé et le papier carbone se vendent aussi bien juqu'au début des années 1960.

En 1949, Michel « coordonne l’activité technique des usines, examine les perspectives commerciales, met au point les programmes de fabrication[9] ». Il décide de renforcer le réseau commercial en reconquérant le marché américain. Pour ce faire, il voyage souvent aux États-Unis. Selon la revue L’Entreprise[10] (1953), il s’y rend chaque année. À cette époque, 70 % du chiffre d’affaires de la société découle des exportations[11], un peu moins qu’avant la guerre (90 %). En 1962, l’entreprise Bolloré remporte un oscar de l’Exportation.

Au début des années 1950, Michel prend aussi des parts dans des industries françaises. À la fin de la guerre, il avait revendu celles de l’usine Ecusta, aux États-Unis, pour racheter la papeterie de Troyes. Devient-il ainsi moins dépendant des États-Unis ? Toujours est-il qu’en 1954, il prend une nouvelle participation dans une papeterie française : Mauduit à Quimperlé (49 % des parts). Enfin, en 1959, il investit dans Braunstein (cigarettes Zig-Zag), une filiale de Job, le rival français de Bolloré. Par ailleurs, si l'on en croit Christine Le Portal, déjà en 1949, 60 % de la production sont exportés vers des pays d'Europe, d'Asie, du Maghreb et d'Afrique (ArMen n°26, avril 1990).

Les affaires semblent florissantes. Encore selon Christine Le Portal, le chiffre d'affaires annuel se monterait à 1300 millions. L’Entreprise, en 1953, nous dit que « [Michel] dirige la plus importante affaire de papiers minces d’Europe[12] ». En 1954, il fait installer le siège social des papeteries sur le boulevard Excelmans, à Paris, ce qui agrandit les bureaux, auparavant sis 30, avenue de Messine.

Dans les années 1960, l’industriel est une figure de la vie mondaine parisienne. Il fréquente l’écrivaine Françoise Sagan et le peintre Bernard Buffet, mais aussi de grandes personnalités du monde politique : Jacques Duhamel[13], Félix Gaillard, Georges Pompidou et François Mitterand. « Politiques, industriels, artistes, tous se pressaient alors dans l’hôtel particulier de la famille, situé près du bois de Boulogne[14] » écrit Cédric Pietralunga, alors qu’il enquête pour Le Monde sur la famille de Vincent Bolloré. « Comme tous les descendants de sa génération, nous dit Jean Bothorel, [Michel Bolloré] aime le luxe, les belles voitures, les beaux bateaux. [Il] aime recevoir, il aime festoyer[15] ». En revanche, on ne le voit pas souvent à Odet. Selon Jean Guéguen, ancien de l'usine, « après les années 1960, avec les grandes heures du papier condensateur, le lien entre les Bolloré et la population d’Odet s’est effiloché. La direction était à Paris et on ne voyait pas souvent les trois frères aux usines[16] ».

Dans les années 1960, l’industriel est une figure de la vie mondaine parisienne. Il fréquente l’écrivaine Françoise Sagan et le peintre Bernard Buffet, mais aussi de grandes personnalités du monde politique : Jacques Duhamel[13], Félix Gaillard, Georges Pompidou et François Mitterand. « Politiques, industriels, artistes, tous se pressaient alors dans l’hôtel particulier de la famille, situé près du bois de Boulogne[14] » écrit Cédric Pietralunga, alors qu’il enquête pour Le Monde sur la famille de Vincent Bolloré. « Comme tous les descendants de sa génération, nous dit Jean Bothorel, [Michel Bolloré] aime le luxe, les belles voitures, les beaux bateaux. [Il] aime recevoir, il aime festoyer[15] ». En revanche, on ne le voit pas souvent à Odet. Selon Jean Guéguen, ancien de l'usine, « après les années 1960, avec les grandes heures du papier condensateur, le lien entre les Bolloré et la population d’Odet s’est effiloché. La direction était à Paris et on ne voyait pas souvent les trois frères aux usines[16] ».

Probablement aussi dans les années 1960[17], Michel fait entrer au capital de Bolloré un grand papetier américain, Kimberly-Clark, à hauteur de 40 %. Revers de la médaille : il perd en partie le contrôle de l’entreprise. Un choix risqué (funeste, on le verra) mais peut-être justifié par de premières difficultés. Le papier à cigarette ne se vend plus aussi bien qu’autrefois.

C’est aussi dans cette décennie qu’apparaît le film polypropylène ou « film plastique ». Plus résistant que le papier condensateur et nécessitant moins de main d'œuvre, il va bientôt le supplanter. Or, depuis la fin de la guerre, Bolloré avait beaucoup investi dans le papier condensateur. Neuf à dix machines assuraient sa fabrication en 1963. Et voilà qu'il faut encore se reconvertir. En 1969, les frères Bolloré décident d’expérimenter le film polypropylène à Cascadec. En 1972, ils construisent un nouveau bâtiment pour cette ligne de production. Mais le cap du plastique a été franchi trop tard.

La crise de 1969 conduit les papeteries Bolloré, très dépendantes des exportations, et donc du cours du dollar, vers un écueil financier. La devise américaine dévalue rapidement, et la trésorerie de l’entreprise décroît avec lui. Par ailleurs, le marché du film plastique, été abordé trop tardivement, ne pourra pas sauver la mise. Entre 1972 et 1975, les pertes financières s'accumulent. Comment se remettre à flots ? En vendant les parts de la famille ? « Dès lors, les trois frères n’arriveront plus à s’entendre sur les stratégies à mener. Au sein de la famille, les divergences de vues, les frictions s’accentuaient[18]. » Pour ne rien arranger, en 1975, l’actionnaire américain Kimberly-Clarck, craignant de tout perdre, se retire en vendant ses parts au baron Empain, qui tient la société Schneider.

Au cours de l’automne 1975, Michel prend une décision qui fracture la famille : il fait appel à la compagnie Rothschild pour racheter ses parts[19]. En réaction, René et Gwenn-Aël, qui désapprouvent ce choix, vendent leurs parts (6 %) au baron Empain. « Mais pour une heure seulement… Persuadés de traiter avec le patron de Schneider, les oncles ont accepté le deal pour peu qu’on y ajoute une clause : Michel Bolloré, responsable à leurs yeux de la décrépitude du patrimoine familial, doit quitter la direction générale. Se pliant à leurs exigences, ce dernier démissionne de ses fonctions qu’il rétrocède à ses deux fils. Soixante minute plus tard, donc, Empain transmet son paquet d’actions à Michel-Yves et Vincent Bolloré qui apportent, séance tenante, les 68 % (40+22+6) des papeteries désormais en leur possession à un holding dont Rothschild rachète aussitôt la moitié pour 16 millions. Le tour est joué. Formellement, les deux frères ont pris le contrôle, à parité avec Edmond de Rothschild. Papa leur a donné ses parts ; Edmond, bon prince, leur a concédé des actions supplémentaires pour avoir orchestré la manœuvre ; Maman leur a prêté le solde nécessaire pour boucler l’affaire : 1,5 million de francs, c’est le seul prix qu’ils ont vraiment payé[20]. »

Le tour de passe-passe est habile, mais il reste clair pour les administrateurs que Michel Bolloré et ses fils ne doivent pas diriger l’entreprise. Edmond de Rothschild place donc à la tête des papeteries Henri Bernet. En 1975, déclare Vincent Bolloré, « pour la première fois, l’entreprise n’appartenait plus complètement à la famille […] Mon père deviendra président d’honneur[21] ». Autrement dit, Michel est un « homme de paille ». Mais Henri Bernet ne s’en sort pas mieux : le dollar ne se redresse pas, les commandes diminuent, le chômage partiel est instauré, puis viennent les grèves et les licenciements. Les papeteries Bolloré sont dans l’impasse : « Devant Michel Bolloré, Jean Lassal, qui dirigeait alors la production du plastique, résuma la situation d’une phrase : "Bolloré papier est fini et Bolloré plastique ne vous appartient plus"[22]. » Les années 1975 à 1981, les papeteries vont vers la faillite.

Selon Cédric Pietralunga, Michel Bolloré, au bord de la faillite, aurait sombré dans la déprime[23]. Il faut dire qu’avec la vente de la cité ouvrière de Keranna en 1977, puis la cession des écoles Bolloré et du patronage, c’est toute une époque qui disparaît[24]. Licenciements et grèves se multiplient. Malgré les plans sociaux qui réduisent les effectifs de moitié, les papeteries perdent plus d’un million de francs par mois en 1980. En 1981, Michel se retire de des fonctions. En 1983, le site d’Odet ferme.

Comme ses deux frères, Michel est avide de culture. Monique, son épouse, lectrice pour Gallimard, lui voit « une curiosité insatiable et une culture encyclopédique sur beaucoup de sujets. Mon mari, comme Gwenn, avait une mémoire exceptionnelle. Il récitait des poèmes aussi bien que des passages entiers de romans ou de traités d’économie[25]! » Au même titre que Gwenn-Aël, il aurait été un bibliophile averti. Jean Bothorel, hagiographe de la famille, rapporte une anecdote à ce sujet. Lorsque Céline veut lui vendre le manuscrit de Nord, qui raconte sa fuite en Allemagne après la guerre, Michel en propose un prix si bas que l’auteur, furieux, se retourne vers Gwenn, son frère Cadet, qui lui achète le document.

Michel Bolloré meurt le 2 mai 1997 à Paris. Il est enterré au cimetière de Passy, aux côtés de son épouse, décédée en 2009.

Synthèse rédigée par Marilyne Cotten.

Notes :

[1] Gwenn-Aël Bolloré, Né gosse de riche, Rennes, éditions Ouest-France, coll. Latitude ouest, 2000, p. 33 : « [Mon institutrice] a eu mon frère quelques années auparavant et dit sentencieusement en parlant de lui : "Il est glorieux, Monsieur Michel !" Elle avait vu juste. »

[2] Ibidem, p. 21.

[3] Ibidem, p. 26.

[4] Ibidem, p. 30.

[5] Ibidem, p. 44.

[6] De ce mariage naîtront cinq enfants : Chantal, Françoise, Michel-Yves, Laurence et Vincent.

[7] Par sa mère, Monique Follot est aussi la descendante d’une célèbre famille juive alsacienne, les Cerf Berr, qui ont été des acteurs majeurs de l’émancipation des Juifs de France. Cerf Berr de Medelsheim (1726-1796) fut syndic de la Nation juive (la Medina) et, son fils, Théodore/Todross Cerf Berr (1765-1836) fut représentant des Juifs d'Alsace aux États généraux en 1789, membre de l'Assemblée des notables et du Grand Sanhédrin. Voir https://www.alsace-histoire.org/netdba/cerf-berr-medelsheim/

[8] Ibidem, p. 114.

[9] Réalités, Paris, Société d’études et de publications économiques, Noël 1949, p. 100-106.

[10] « Michel Bolloré », L’Entreprise, n° 3, 1er mai 1953, p. 30.

[11] Chiffres donnés en 1949 par la revue Réalités, op. cit.

[12] L’Entreprise, id.

[13] Jean Bothorel, op. cit., p. 61 : « Jacques Duhamel […] était un véritable sésame dans les milieux du pouvoir ». Dans leur ouvrage, Nathalie Raulin et Renaud Lecadre insistent sur le rôle du réseau de relations dans la reconquête des capitaux par Vincent Bolloré.

[14] Cédric Pietralunga, « Vincent Bolloré, l’opportuniste », in M, le magazine du Monde, supplément n°21384, Paris, Société éditrice du Monde, 19 octobre 2013, p. 67-72.

[15] Jean Bothorel, op. cit., p. 60.

[16] Cité par Christine Le Portal, "Bolloré, des papeteries à la haute technologie", ArMen, n°26, avril 1990, p. 12.

[17] Nous n’avons pas trouvé la date de cet événement-clé, mentionné toutefois avant 1975. Dans les années 1960, Michel Bolloré aurait aussi exercé des fonctions de conseil auprès de la présidence de Spie Batignolles (liée au baron Empain). En outre, il aurait été l’un des administrateurs de Schneider, de Jeumont-Industrie, de Jeumont-Schneider, de Paribas, de Job et de Société de banque et de participation. Ces informations fournies par Wikipédia ne sont néanmoins pas sourcées.

[18] Jean Bothorel, op. cit., p. 69. Le récit de la crise de 1975 par Jean Bothorel est lacunaire.

[19] Selon Jean Bothorel, il aurait fait appel, dans un premier temps, au baron Empain.

[20] Nathalie Raulin et Renaud Lecadre, Vincent Bolloré, Enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon, Paris, Denoël, coll. Impacts, 2000, p. 35.

[21] Id.

[22] Jean Bothorel, op. cit., p. 70.

[23] Son fils, Vincent, réfute dans le livre de Jean Bothorel.

[24] Cédric Pietralunga, op. cit. : « Le patriarche dut vendre une partie de l’empire pour subsister, même les maisons de Bretagne construites […] pour loger les ouvriers. »

[25] Propos rapportés par Jean Bothorel, op. cit., p. 55. Entretien mené le 13 avril 2007.

René-Guillaume Bolloré, dit René III, est né à Ergué-Gabéric le 31 décembre 1911 et décédé le 27 décembre 1999. Ses frères et sœur sont Michel, Jacqueline et Gwenn-Aël. Il a dirigé l'entreprise Bolloré de 1935 à 1974, d'abord avec Gaston Thubé, puis, après la guerre, avec ses deux frères, en tant que PDG. Il s'est marié en septembre 1932 avec Denise Rivière, puis en 1938 avec Céline Khalaviska, et après guerre avec Geneviève Delcuze. En 1932, la bénédiction nuptiale eut lieu à la chapelle d'Odet et plus de 400 ouvriers des papeteries furent invités à un banquet au patronage de Keranna.

Il est le fils aîné des frères Bolloré. Quand René II décède en 1935, René III est le successeur attendu de l'entreprise Bolloré. Néanmoins, il convient avec ses frères que Gaston Thubé, son oncle, dirigera avec lui l'usine pendant les premiers temps. Ce dernier sera actif de 1935 à 1947, période à laquelle les trois frères prennent le relais.

En 1939, René III, qui a effectué son service dans les Poudres, est rappelé sous les drapeaux. En 1940, il est fait prisonnier à Angoulême, d’où il parvient à s’évader. Il regagne alors la Bretagne. En tant que directeur de l'usine de papier à cigarettes, ses fonctions l’appellent fréquemment à Paris, où il prend contact avec le réseau Alliance. Ses amitiés avec Marie-Madeleine Fourcade et le colonel Rémy datent de cette époque. Il sera lié à eux tout au long de sa vie. En 1942, il organise une évacuation par mer de résistants « grillés ». Il prend contact avec Ernest Sibiril, propriétaire d’un chantier naval à Carantec, et ensemble ils prennent la mer en 1943. À Londres, il apprend que son jeune frère Gwenn-Aël, âgé de 17 ans, a lui aussi trouvé un bateau, chez le même Sibiril, et vient d’arriver dans la capitale britannique. Les deux frères s'engagent dans les FFL, sous le nom de Bollinger. Gwenn-Aël fera partie, avec leur cousin Marc Thubé, du commando Kieffer ; René, lui, est sollicité par le BCRA, où il est admis avec le grade de sous-lieutenant, affecté à l'administration et aux services de renseignements. À la fin de la guerre, René Bollore sera démobilisé avec le grade de capitaine.

René III fut président directeur général de la papeterie de 1946 à septembre 1974. Comme il n'a pas une passion dévorante pour les activités d'industriel, ses deux jeunes frères seront donc les vértiables patrons de l'entreprise. Ceux-ci se répartiront les tâches en fonction de leurs compétences : à Michel la gestion administrative, commerciale et financière ; à Gwenn-Aël la direction technique. Pendant cette période, les trois frères prennent deux initiatives qui engagent un tournant dans l'histoire de l'entreprise : la fabrication de papier condensateur à Casacadec et la création d'un usine aux États-Unis. D'une extrême finesse, le papier condensateur agit sur l'intensité et la tension du courant électrique. Il devient l'un des éléments fondamentaux des postes à transistor, des ordinateurs et de tout le matériel des télécommunications. Quant à la nouvelle usine aux USA, elle est créée à la demande de clients américains en Caroline du Nord. Bolloré y détient 50 % des actions. Cette usine, "Ecusta", est achevée en mai 1939. Mais les relations d'affaires entre la France et les États-Unis vont s'interrompre. Les Américains décident d'agrandir Ecusta pour couvrir leurs besoins. Les papeteries Bolloré perdent donc l'un de leurs plus gros clients. À la fin de la guerre, les Bolloré vendent leurs parts dans Ecusta et, avec l'argent reçu, rachètent la totalité de l'usine de Troyes.

René III fut président directeur général de la papeterie de 1946 à septembre 1974. Comme il n'a pas une passion dévorante pour les activités d'industriel, ses deux jeunes frères seront donc les vértiables patrons de l'entreprise. Ceux-ci se répartiront les tâches en fonction de leurs compétences : à Michel la gestion administrative, commerciale et financière ; à Gwenn-Aël la direction technique. Pendant cette période, les trois frères prennent deux initiatives qui engagent un tournant dans l'histoire de l'entreprise : la fabrication de papier condensateur à Casacadec et la création d'un usine aux États-Unis. D'une extrême finesse, le papier condensateur agit sur l'intensité et la tension du courant électrique. Il devient l'un des éléments fondamentaux des postes à transistor, des ordinateurs et de tout le matériel des télécommunications. Quant à la nouvelle usine aux USA, elle est créée à la demande de clients américains en Caroline du Nord. Bolloré y détient 50 % des actions. Cette usine, "Ecusta", est achevée en mai 1939. Mais les relations d'affaires entre la France et les États-Unis vont s'interrompre. Les Américains décident d'agrandir Ecusta pour couvrir leurs besoins. Les papeteries Bolloré perdent donc l'un de leurs plus gros clients. À la fin de la guerre, les Bolloré vendent leurs parts dans Ecusta et, avec l'argent reçu, rachètent la totalité de l'usine de Troyes.

René Bolloré a été fait chevalier de la Légion d’honneur et est titulaire de la médaille de la Résistance.

Source : d'après Pierre Faucher, La papeterie d'Odet, 2018, classeur disponible au local de l'association Arkae.

René II naît à Odet le 28 janvier 1885. Son nom complet est : René Joseph Marie Émile Robert. Il épouse en 1911 Marie Thubé, fille d'un armateur nantais. Ce mariage lui ouvre les portes de négociants anglo-saxons. Avec Marie Thubé, il aura quatre enfants : René, né en 1912, Jacqueline, née en 1914, Michel, né en 1922, et Gwenn-Aël, né en 1925.

Il fait ses études au collège Saint-François-Xavier de Vannes. À 19 ans, il hérite de la papeterie d'Odet, entreprise alors en excellente santé, qui emploie une centaine de personnes bien formées et dispose d'un matériel moderne. René s'appuiera sur son beau-frère, Yves Charruel du Guerrand, pour s'initier au métier.

Avec l'aide d'Yves Charruel, il va construire des bureaux à Odet, aménager un laboratoire, perfectionner le défilage et le raffinage de la pâte à papier. À la veille de la Grande Guerre, ses papeteries, réparties sur les deux sites d'Odet et Cascadec, comptent 200 employés. Son mariage avec la fille d'un important industriel nantais lui permet de tisser des relations avec des négociants anglais et américains. Grâce au réseau de son beau-père, il peut établir une croissance fondée sur l'exportation et créer des relations privilégiées avec des partenaires étrangers.

Après avoir effectué son service militaire en 1907-1908, au 65e RI de Nantes, puis au 118e RI de Quimper, à l'issue duquel il est promu caporal, René II est mobilisé dès le 4 août 1914 au 11e escadron du train des équipages à Nantes. Le 14 septembre, il passe au 9e escadron, à Châteauroux ; puis souffrant d'une gastrite chronique, il est affecté au service auxiliaire le 14 août 1915. Le 2 novembre 1916, il est définitivement réformé suite à un ulcère à l'estomac. [Source : Jean-François Douguet, Ergué-Gabéric dans la Grande Guerre, Éditions Arkae, cahier n°18, 2014]. Pendant la guerre 14-18, l'usine d'Odet va continuer à se développer : une deuxième machine à papier y est installée, le matériel est presque totalement renouvelé, les vieux bâtiments sont rasés et remplacés par des constructions fonctionnelles. Enfin, une centrale électrique marchant au charbon est inaugurée. Éloignée du front, Odet n'est pas perturbée dans son fonctionnement. En 1917, l'usine de Casacadec, en location depuis 1893, est achetée. Deux machines à papier y sont installées et un canal de 500 mètres pour amener l'eau aux turbines d'une centrale hydro-électrique est creusé.

Vers 1920, près de 700 ouvriers et ouvrières travaillent aux usines d'Odet et de Cascadec ; ils seront plus de 1000 en 1930-31 (cf. Livre d'or des papeteries). Des bureaux sont ouverts à Paris et des contacts internationaux sont négociés. L'entreprise fait affaire avec l'Europe, la Russie, la Chine et les États-Unis. Une participation dans les papeteries de Troyes, très modernisées, est prise dès 1920.

C'est une période de prospérité pour Odet. L'entreprise accompagne de nombreuses réalisations :

- la cité ouvrière de Keranna est construite en 1917-1919. Plus tard, les maisons des "Champs" seront bâties sur un terrain acheté par René II vers 1923-25.

- les écoles privées de garçons et de filles seront inaugurées en 1928-29.

- les activités sportives et les loisirs sont encouragés, avec la création de l'équipe de football des Paotred Dispount. Un terrain de sport et une salle de patronage s'ouvrent en 1930 et 1931.

- le centenaire de la papeterie est célébré avec faste en 1922 et de nombreuses fêtes se déroulent pour les anniversaires (25 ans d'entreprise de René Bolloré, Nouvel An, Fête-Dieu...).

La famille Bolloré vit à Nantes, à Odet et dans de nombreuses résidences secondaires, en particulier à Beg Meil, en Fouesnant, où elle dispose de trois villas. Elle peut également profiter d'un yacht de 32 mètres (le Dahut II). Dans Né gosse de riche, Gwenn-Aël Bolloré, fils de René II, énumère les différentes résidences de son père page 186 : "Comme certains collectionnaient les timbres, les étiquettes de boîte de camembert [ou de bouteille d'eau de table, comme Vincent], mon père collectionnait les résidences secondaires." René II acquiert par exemple le quart de l'île d'Houat (soit 60 hectares) "pour faire plaisir au recteur qui craignait l'installation d'un grand casino". À Merdrignac, en Brocéliande, il possède un terrain avec étang, où selon Gwenn-Aël, "pullulent les brochets, que mon père dispute à la marquise de Crussol". Vers 1910, il va créer un vaste parc à Odet, qui viendra en prolongement des bureaux de l'usine. Il y construira un élégant manoir, à la manière de Viollet-le-Duc, abrité de rideaux d'arbres et entouré de massifs de rhodendrons. Une chapelle (Saint-René !) y sera également bâtie, remplacée en 1922 par une construction gothique. Mais à une période où il achète de multiples propriétés autour de la papeterie d'Odet (Kerho, Quillihouarn...), René II rencontre des résistances. Ainsi, Louis Marie Barré, de Pen ar Garn, s'oppose à l'acquisition des terrains de Pen ar Garn, situés près de Keranna. De son côté, Jean-Louis Le Ster, du Cresquer, en Briec, s'oppose, malgré les indemnités qui lui sont accordées, au relèvement de sa prise d'eau qui provoque des inondations et submersions dans ses prairies. Une enquête publique a lieu en 1923 : très suivie, elle comporte 89 pièces administratives et aboutira à la construction de l'écluse d'Odet, qui a fonctionné jusqu'à la fermeture de l'usine en 1983. En 1929, c'est René Bolloré, cette fois, qui s'oppose à la construction d'un barrage dans le Stangala (dossier à consulter dans les archives d'Arkae) sur la rivière Odet pour la production d'électricité : "mes décantoirs et les terrains d'épandage seraient submergés d'un bout à l'autre de l'année".

La famille Bolloré vit à Nantes, à Odet et dans de nombreuses résidences secondaires, en particulier à Beg Meil, en Fouesnant, où elle dispose de trois villas. Elle peut également profiter d'un yacht de 32 mètres (le Dahut II). Dans Né gosse de riche, Gwenn-Aël Bolloré, fils de René II, énumère les différentes résidences de son père page 186 : "Comme certains collectionnaient les timbres, les étiquettes de boîte de camembert [ou de bouteille d'eau de table, comme Vincent], mon père collectionnait les résidences secondaires." René II acquiert par exemple le quart de l'île d'Houat (soit 60 hectares) "pour faire plaisir au recteur qui craignait l'installation d'un grand casino". À Merdrignac, en Brocéliande, il possède un terrain avec étang, où selon Gwenn-Aël, "pullulent les brochets, que mon père dispute à la marquise de Crussol". Vers 1910, il va créer un vaste parc à Odet, qui viendra en prolongement des bureaux de l'usine. Il y construira un élégant manoir, à la manière de Viollet-le-Duc, abrité de rideaux d'arbres et entouré de massifs de rhodendrons. Une chapelle (Saint-René !) y sera également bâtie, remplacée en 1922 par une construction gothique. Mais à une période où il achète de multiples propriétés autour de la papeterie d'Odet (Kerho, Quillihouarn...), René II rencontre des résistances. Ainsi, Louis Marie Barré, de Pen ar Garn, s'oppose à l'acquisition des terrains de Pen ar Garn, situés près de Keranna. De son côté, Jean-Louis Le Ster, du Cresquer, en Briec, s'oppose, malgré les indemnités qui lui sont accordées, au relèvement de sa prise d'eau qui provoque des inondations et submersions dans ses prairies. Une enquête publique a lieu en 1923 : très suivie, elle comporte 89 pièces administratives et aboutira à la construction de l'écluse d'Odet, qui a fonctionné jusqu'à la fermeture de l'usine en 1983. En 1929, c'est René Bolloré, cette fois, qui s'oppose à la construction d'un barrage dans le Stangala (dossier à consulter dans les archives d'Arkae) sur la rivière Odet pour la production d'électricité : "mes décantoirs et les terrains d'épandage seraient submergés d'un bout à l'autre de l'année".

À l'instar des patrons du XIXe et du début du XXe siècle, René II Bolloré s'inscrit dans une tradition de paternalisme industriel, mélangé de religion. La volonté d'assurer au mieux la vie sociale des ouvriers est contrebalancée par un certain autoritarisme dans le cadre du travail en usine. La politique salariale de Bolloré elle-même est placée sous le signe du catholicisme social (caisse de retraite, égalité salariale hommes-femmes...). Par ailleurs, aucun document ne l'atteste, mais on peut imaginer que ce cadre moral ait pesé sur les employés et ouvriers, notamment en ce qui concerne la pratique religieuse et le placement des enfants dans les écoles.

Dans la période d'opulence que connaît la papeterie, René II interviendra fortement dans ce qui touche au domaine religieux. Son engagement pour l'enseignement catholique est conséquent après la séparation de l'Église et de l'État en 1905. En 1907, il achète le Likès (lycée de Quimper), tenu par les frères des Écoles chrétiennes, et loue à l'évêché pour l'installation du petit séminaire. Il construit des écoles chrétiennes à Lestonan en 1928-29. En 1922, il fait reconstruire la chapelle Saint-René à Odet ; en 1925, il fait construire celle de Cascadec, à Scaër. Des messes y sont dites régulièrement pour l'usine. Un prêtre résidera à Odet dans "la maison du curé" de 1929 à 1968. Quatre prêtres ont été nommés par l'évêque "vicaires à Odet" de 1929 à 1968 : Auguste Hanras, Yves Le Goff, Jean Corre et Jean-Marie Breton. L'abbé Louis Le Gall, vicaire de 1913 à 1927, qui résidait au presbytère du bourg d'Ergué-Gabéric, jette les bases des Paotred Dispount et des activités autour du patronage de Keranna. Dans les années 1960, sous une autre direction, une page importante sera tournée à Odet : la population ouvrière demandera que la pratique religieuse soit dissociée du lieu de travail et réalisée en dehors du périmètre de la papeterie. C'est ainsi que sera construite la chapelle de Keranna (Sainte-Anne), sur un terrain donné par la famille Bolloré à la paroisse d'Ergué-Gabéric. Elle ouvrira en 1968.

René II décède le 16 janvier 1935 à 49 ans. Il fut convenu qu'aucun des fils Bolloré n'était en mesure d'assurer seul la direction des usines. René Bolloré, alors âgé de 24 ans, sera aux commandes, mais en second. C'est son oncle, Gaston Thubé, qui va vraiment tenir la barre.

Source : d'après Pierre Faucher, La papeterie d'Odet, 2018, classeur disponible au local de l'association Arkae.

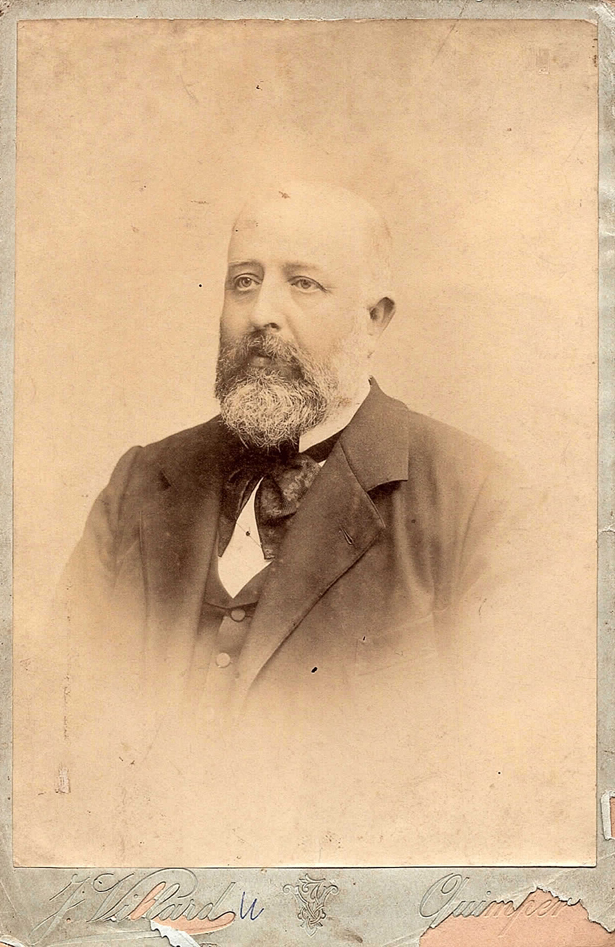

Il est l'aîné des trois fils du docteur Jean-René Bolloré et d'Elisa Bolloré. Il épouse en 1872 Eugénie Lallour, dont il a deux filles et qui décède en 1875. En secondes noces, il se marie à Marie Blanche Léonie Surrault, dont il a quatre filles et un garçon, René Joseph Marie, dit René II. Marie Blanche décède en 1948 à l'âge de 101 ans. Elle sera très présente dans les festivités organisées par son fils René II pour le centenaire de la papeterie d'Odet.

Un discours de l'abbé Fouët pour le centenaire de la papeterie le présente comme un industriel avisé : "René a grandi dans l'usine ; si son éducation technique n'est pas très développée, il a, à un degré éminent, le tempérament d'un industriel et d'un homme d'affaires. S'il n'a pas la tête bien pleine, il a la tête bien faite, aurait dit Montaigne. S'il sait agir, il sait aussi consulter ; s'il sait parler, il sait se taire ; comme chef, le voilà à l'œuvre". Rappelons ici qu'il s'agit d'un discours de commande célébrant l'épopée Bolloré.

Un discours de l'abbé Fouët pour le centenaire de la papeterie le présente comme un industriel avisé : "René a grandi dans l'usine ; si son éducation technique n'est pas très développée, il a, à un degré éminent, le tempérament d'un industriel et d'un homme d'affaires. S'il n'a pas la tête bien pleine, il a la tête bien faite, aurait dit Montaigne. S'il sait agir, il sait aussi consulter ; s'il sait parler, il sait se taire ; comme chef, le voilà à l'œuvre". Rappelons ici qu'il s'agit d'un discours de commande célébrant l'épopée Bolloré.

Dans le livre d'or de la papeterie, imprimé en 1930, René I est désigné comme "second fondateur d'Odet".

De 1881 à 1905, René I Bolloré décide de concentrer l'essentiel de ses efforts sur un seul papier, le papier à cigarettes ordinaire, extra-fin ou filigrané. Cette spécialisation l'oblige à changer les procédés de fabrication et à acquérir une nouvelle machine. À la force motrice produite par deux turbines hydrauliques, il ajoute deux turbines à vapeur. La production passe alors 18 tonnes de papier par mois à 30 tonnes. Cependant, le financement de ces nouvelles machines s'avère délicat. À tel point qu'en 1897, l'entreprise aurait été mise en vente à l'initiative de certains membres de la famille.

En 1893, René I loue à quelques encablures d'Odet le moulin de Cascadec, à Scaër. Ce moulin enjmabe l'Isole, qui coule au pied des Monts d'Arrée. René I y développe une usine à papier, qui fabriquera d'abord du papier à lettres, puis du papier à cigarettes.

D'après les registres municipaux d'Ergué-Gabéric, René I fut conseiller municipal de 1881 à 1904. Il ne fut pas adjoint au maire, bien que candidat en 1888. Il intervient souvent auprès de la préfecture de Quimper pour améliorer les routes de la commune. Il les utilisait en effet pour l'approvisionnement de son usine et le transport de marchandises vers la gare ferroviaire de Quimper.

Source : d'après Pierre Faucher, La papeterie d'Odet, 2018, classeur disponible au local de l'association Arkae.

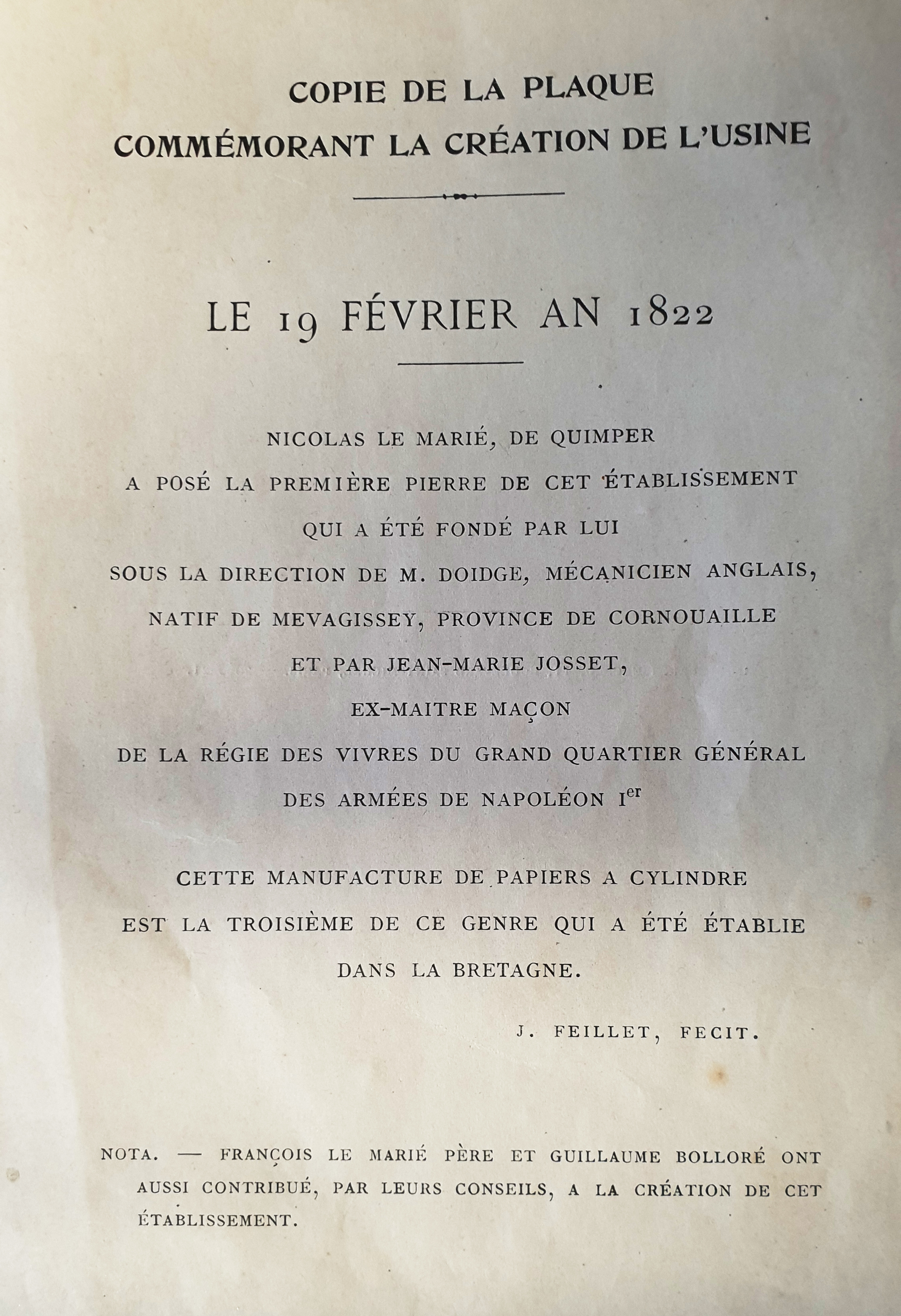

Bolloré (René-Guillaume) : selon une plaque commémorative de 1930, il serait le cofondateur de la papeterie d'Odet avec Le Marié. René-Guillaume est le fils de René Bolloré (1760-1826), marin. Il est le le frère cadet de Jean Guillaume Claude Bolloré, fabricant de chapeaux à Locamaria, impliqué dans le développement de la papeterie dans les années 1850. Ce frère épousera en 1819 la sœur de Nicolas Le Marié, Marie-Perrine. Il est aussi le père d'Elisa Bolloré, qui se mariera avec Jean-René Bolloré, son cousin, chirurgien dans la Marine. C'est ce dernier reprendra la direction de la papeterie en 1861.

Source : d'après Pierre Faucher, La papeterie d'Odet, 2018, classeur disponible au local de l'association Arkae.

Transcription d'une plaque commémorative, page 17 du Dicours des fêtes du centenaire des papeteries d'Odet, prononcé par l'abbé André-Fouët en 1922 et imprimé sur les presses de Chaix (Paris) la même année.

Le nom, Bolloré, est selon Gwen-Aël Bolloré, "assurément breton". Il s'agirait d'une contraction des mots celtiques "bod" et "loré", qui signifient ensemble "buisson de laurier". On retrouve ce nom dans le Vannetais et partout en Cornouaille (Quimper, Concarneau, Douarnenez). Encore selon Gwen-Aël Bolloré, qui a reconstitué l'arbre généalogique de la famille jusqu'en 1478, les Bolloré sont de grands voyageurs et de grands marins, allant de port en port, mourant souvent loin de leur clocher, lorsqu'ils ne périssent pas en mer, à une époque où les états-civils sont souvent défectueux, voire fantaisistes, quelquefois inexistants. Dans les Archives départementales du Finistère antérieures à 1790, on trouve trace de 32 Bolloré, plus ou moins parents.

Le nom, Bolloré, est selon Gwen-Aël Bolloré, "assurément breton". Il s'agirait d'une contraction des mots celtiques "bod" et "loré", qui signifient ensemble "buisson de laurier". On retrouve ce nom dans le Vannetais et partout en Cornouaille (Quimper, Concarneau, Douarnenez). Encore selon Gwen-Aël Bolloré, qui a reconstitué l'arbre généalogique de la famille jusqu'en 1478, les Bolloré sont de grands voyageurs et de grands marins, allant de port en port, mourant souvent loin de leur clocher, lorsqu'ils ne périssent pas en mer, à une époque où les états-civils sont souvent défectueux, voire fantaisistes, quelquefois inexistants. Dans les Archives départementales du Finistère antérieures à 1790, on trouve trace de 32 Bolloré, plus ou moins parents.

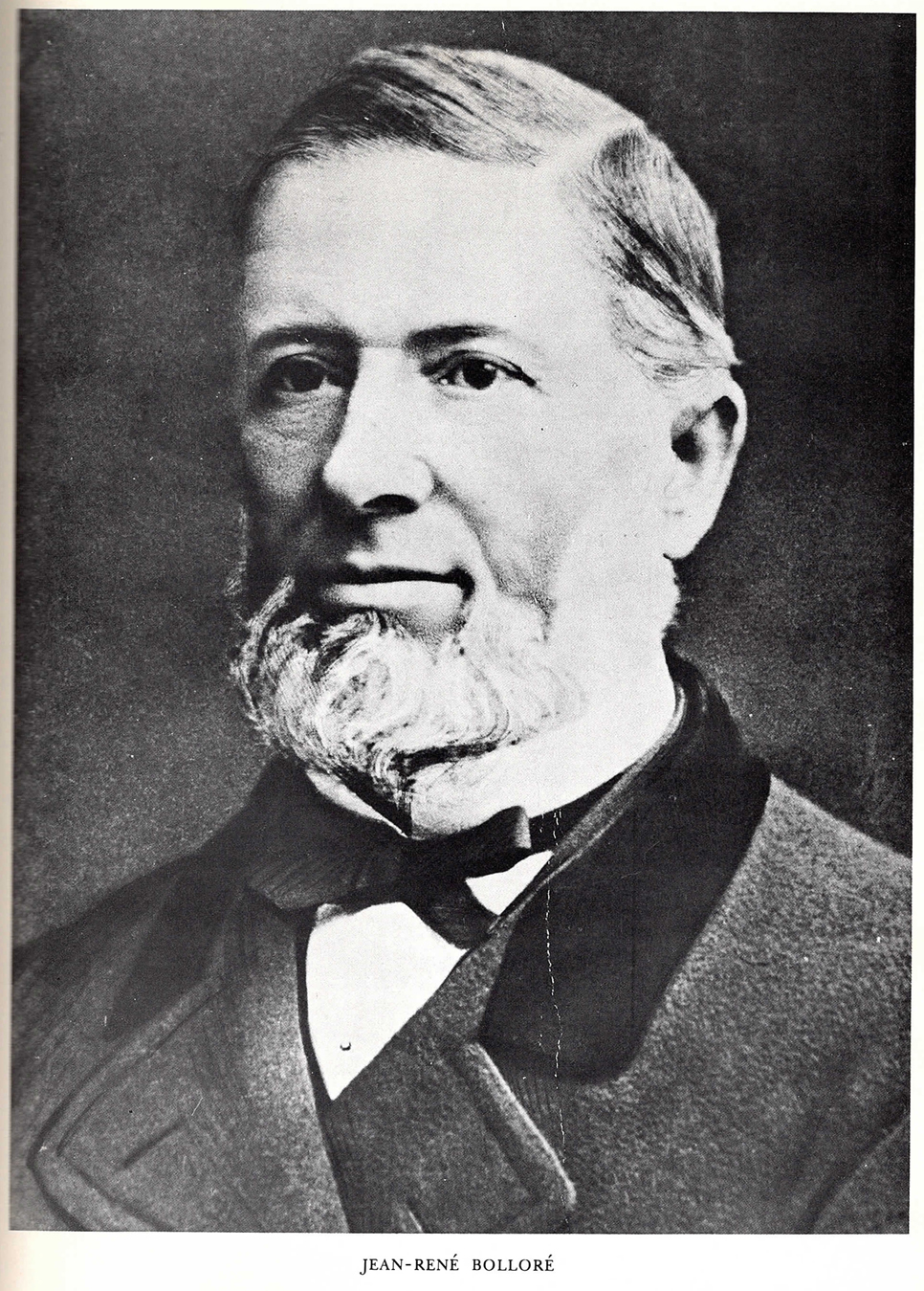

À la mort de ses parents, décédés à 15 jours d'intervalle en 1838, Jean-René Bolloré se trouve, à 20 ans, en charge de ses trois jeunes sœurs. Un an plus tard, en 1839, il est engagé dans la Marine nationale et part sur les mers. En 1847, il se marie à Elisa Bolloré (1824-1904), sa cousine. Elisa est la fille de son oncle, Guillaume, et de Marie Perrine Le Marié, la sœur de Nicolas Le Marié. Après son mariage, il devient le gendre de René-Guillaume Bolloré, fabricant de chapeaux à Quimper.

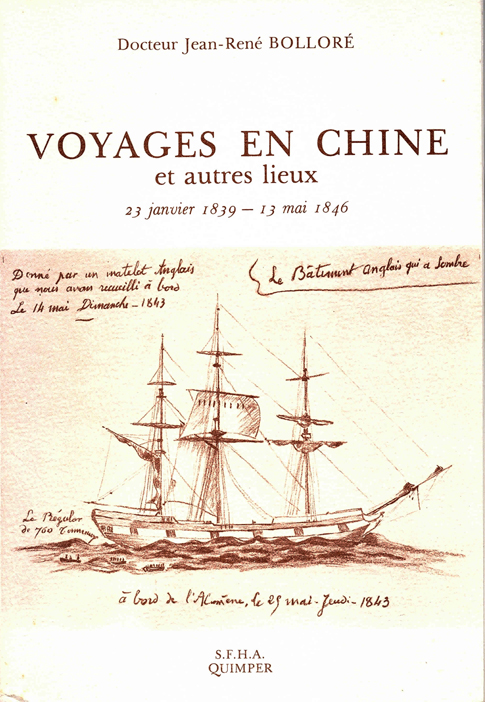

Son diplome de chirugien de troisième classe en poche, Jean-René Bolloré embarque à 20 ans sur un frégate de 52 anons, l'Amazone. Commence alors une vie de bourlingue, qui le conduit de Brest en Chine, en passant par la Méditerranée et le Brésil. La vie en mer de Jean-René est connue grâce au journal de bord qu'il a écrit : "Voyage en Chine et autres lieux". Ce texte a été publié par la Société finistérienne d'histoire et d'archéologie en 1979 et préfacé par Gwen-Aël Bolloré, son descendant. Dans ce récit de voyage, on le voit protestant contre l'état sanitaire du bateau ou s'affrontant au commandant qui refuse la rapatriement d'un matelot dysentérique. Il y dit aussi l'ampleur de son travail : en 1843, il dénombre 256 interventions, tous cas confondus. Les maladies vénériennes, apportées de Chine, occupent une grande partie de son temps.

Son diplome de chirugien de troisième classe en poche, Jean-René Bolloré embarque à 20 ans sur un frégate de 52 anons, l'Amazone. Commence alors une vie de bourlingue, qui le conduit de Brest en Chine, en passant par la Méditerranée et le Brésil. La vie en mer de Jean-René est connue grâce au journal de bord qu'il a écrit : "Voyage en Chine et autres lieux". Ce texte a été publié par la Société finistérienne d'histoire et d'archéologie en 1979 et préfacé par Gwen-Aël Bolloré, son descendant. Dans ce récit de voyage, on le voit protestant contre l'état sanitaire du bateau ou s'affrontant au commandant qui refuse la rapatriement d'un matelot dysentérique. Il y dit aussi l'ampleur de son travail : en 1843, il dénombre 256 interventions, tous cas confondus. Les maladies vénériennes, apportées de Chine, occupent une grande partie de son temps.

Avant les années 1850, la famille Bolloré ne semble guère avoir suivi l'implantation et le développement de la papeterie d'odet. Mais en 1859, René-Guillaume Bolloré, l'oncle d'Elisa (épouse de Jean-René), est présent par sa signature sur une demande de construction de pont sur l'Odet. À la barre de l'entreprise à partir de 1861, Jean-René Bolloré se serait montré prudent à ses débuts et conscient des limites son savoir en matière de gestion industrielle. Cela ne l'a pas empêché d'agrandir l'usine et d'investir dans du nouveau matériel pour s'adapter aux exigences du marché. Du papier fabriqué à partir de chiffons (dont le coût s'accroît en raison de sa raréfactrion), il passe au papier fin. Ainsi les débouchés s'élargissent considérablement. Dans les années 1860, l'arrivée du chemin de fer à Quimper ne procure pas à l'entreprise les avantages escomptés. Si elle ouvre la voie vers les principaux centres de consommation, elle augmente aussi les coûts de production, car il faut transporter jusqu'à la gare les marchandises. Les sources d'énergie poseront aussi problème. Avec l'installation de machines mordernes plus performantes, la prise d'eau aménagée sur la rivière ne suffit plus à l'alimentation de l'usine. Il faut alors recourir à de nouvelles forces motrices, en investissant. Ce que fera Jean-René Bolloré.

Jean-René s'intéresse à la politique. Élu conseiller général en 1873, il présente sa candidature dans la 2e circonscription de Quimper aux élections législatives de 1876. Mais face au député sortant Georges Arnoult, il essuie un revers cuisant dès le premier tour de scrutin. La Chambre ayant été dissoute, il retente sa chance l'année suivante, avec, cette fois, l'avocat Louis Hémon. Sans plus de succès.

Miné par la maladie, Jean-René Bolloré décède en 1881, laissant sa femme, Elisa, avec cinq enfants. Au moment où il meurt, la papeterie est florisssante, employant plus de 80 salariés et atteignant le stade industriel.

La veuve de Jean-René, Elisabeth Bolloré gèrera pendant une dizaine d'années, entre 1881 et 1891, la partie administrative de la papeterie d'Odet. Ce fait est relaté dans une lettre adressée à l'évêque en 1891.

Source : d'après Pierre Faucher, La papeterie d'Odet, 2018, classeur disponible au local de l'association Arkae.

Ses jeunes années se déroulent à Odet, mais également à Nantes, dans sa famille maternelle. Après le décès de son père, en 1935, la famille se replie à Paris, puis revient, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Odet.

À 17 ans, en mars 1943, Gwenn-Aël Bolloré embarque avec neuf compagnons pour rejoindre les Forces françaises libres pour la Grande-Bretagne. Il entre dans les commandos de marine, seule unité qui accepte des hommes de moins de 18 ans. Il débarque à Ouistreham, en Normandie, le 6 juin 1944, avec le célèbre commando Kieffer et les « bérets verts ». Il racontera plus tard son aventure de marin-infirmier dans le livre Nous étions 177. Il recevra également la Croix de guerre et la médaille de la Résistance pour son engagement militaire.

Après la guerre, il fréquente les milieux artistiques parisiens, côtoie Boris Vian, Jean Cocteau, Roger Nimier et les caves de Saint-Germain-des-Prés. Cinéaste, il produit des courts-métrages et un long : Les naufrageurs, dont il signe le scénario. Ce film est tourné par Charles Brabant en 1959 en pays bigouden avec les acteurs Henri Vidal (Yann Le Cœur) et René Cosima (Moïra la Sorcière). Gwenn-Aël Bolloré reste également proche des milieux littéraires. Il dirige ainsi la maison d'édition La Table ronde à Paris, de 1953 à 1988. Écrivain, il signe une bonne vingtaine d'ouvrages, tantôt scientifiques, tantôt romanesques, tantôt biographiques, comme Né gosse de riche, qui retrace sa jeunesse. Il accueillera souvent des écrivains à Odet et présidera des salons littéraires, tels que celui du livre maritime à Concarneau.

Gwenn-Aël Bolloré est un passionné de mer et de sciences. Parallèlement à ses activités professionnelles et artistiques, il parcourt les océans à la découverte de poissons que l’on croyait disparus. Ainsi du cœlacanthe et de crabes jusqu’alors inconnus. Après la guerre, il reprendra des études scientifiques et obtiendra un doctorat à 50 ans. Il construira aussi un musée océanographique à Odet, réunissant des collections de minéraux, de poissons et crustacés. L’entrée de cette étonnante bâtisse fut longtemps bordée d’os de baleine et surmontée d’une dent de narval.

Avec ses deux frères, René III et Michel, Gwenn-Aël a codirigé les papeteries Bolloré, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1981. Les premières années, il est formé par les papetiers de l’usine de Cascadec, puis par les ingénieurs de l’usine Ecusta, aux États-Unis. À son retour d’Amérique, il est nommé directeur technique des papeteries, puis, en 1952, vice-président du groupe. Il dirige l’usine aux côtés d’une équipe d’ingénieurs et voyage souvent pour étudier l’évolution de la fabrication du papier à cigarettes : « c’est quelque chose de vivant, le papier, ce n’est pas de la mécanique pure : il faut savoir le pourquoi et le comment, il faut sentir la chose ; si on ne sent pas la chose on est un mauvais papetier » (source : voir le lien en bas de page). Avant son départ en retraite, il fait entrer aux papeteries une première machine de papier polypropylène.

Gwenn-Aël Bolloré a vécu pleinement son siècle. Il a laissé trace de son passage à Odet à travers des livres et des passions maritimes. Après son décès, en 2002, sa fabuleuse bibliothèque fut vendue aux enchères après avoir été exposée à la bibliothèque de Quimper. On se rappelle en particulier du manuscrit de « Nord », le célèbre livre de Céline. De manière plus générale, Gwenn-Aël Bolloré a laissé le souvenir d’un homme chaleureux et accueillant.

Voir l'interview réalisée par Bernez Rouz et Gaëlle Martin en 2000 : http://www.arkae.fr/index.php/component/content/article/23-tresors-darchives-fr/403-arkae-g-tresors-darchives-g-personnages-g-gwenn-ael-bollore

D'après une synthèse de Pierre Faucher.

Blondin (Maryvonne), (née en 1947). Professeur, adjointe au maire d'Ergué-Gabéric de 1990 à 2008, conseillère générale depuis 2001, elle est vice-présidente en charge du personnel départemental depuis 2004.

Réélue en mars 2008 dans le canton de Quimper 2 (Ergué-Gabéric et Ergué-Armel), elle est élue vice-présidente du Conseil général chargée du Pays de Cornouaille le 20 mars 2008.

Elle est élue sénatrice du Finistère sur la liste du Parti socialiste le 21 septembre 2008.

Née Marie-Véronique Berthomé en 1896, en Belgique d’un père originaire des Deux-Sèvres, elle fit la connaissance de son futur mari, Yves-Marie Blanchard, un Quimpérois, alors que celui-ci, blessé à la guerre de 1914-1918, était soigné à l’hôpital de Charleroi où elle était infirmière. Monsieur Blanchard travaillant à l’usine Bolloré à Odet, Monsieur René Bolloré proposa à Madame Blanchard de s’installer comme sage-femme au service des ouvrières de l’usine et plus largement des femmes d’Ergué. Le couple et ses trois enfants ont habité la cité de Ker-Anna. Elle est ainsi connue comme celle qui a assisté à la naissance de plusieurs générations de Gabéricois, jusque 1956. Elle est décédée vers l’âge de 80 ans à Saint-Brieuc, où elle s’était retirée. En 2007, dans Mémoires de Lestonan, Marie-Annick Lemoine a recomposé sa vie et son parcours professionnel à partir de témoignages.