Guilli vras (Ar Gilli vras)

Marjan Mao fut ouvrière au moulin à papier d’Odet.

Marjan Mao fut ouvrière au moulin à papier d’Odet.

Francine et Jean Lazou à Congalic

Ecrivain, comédien et auteur dramatique elliantais né en 1926 décédé en 2014.

Ecrivain, comédien et auteur dramatique elliantais né en 1926 décédé en 2014.

La chapelle Notre-Dame de Kerdévot est construite à partir de 1470.

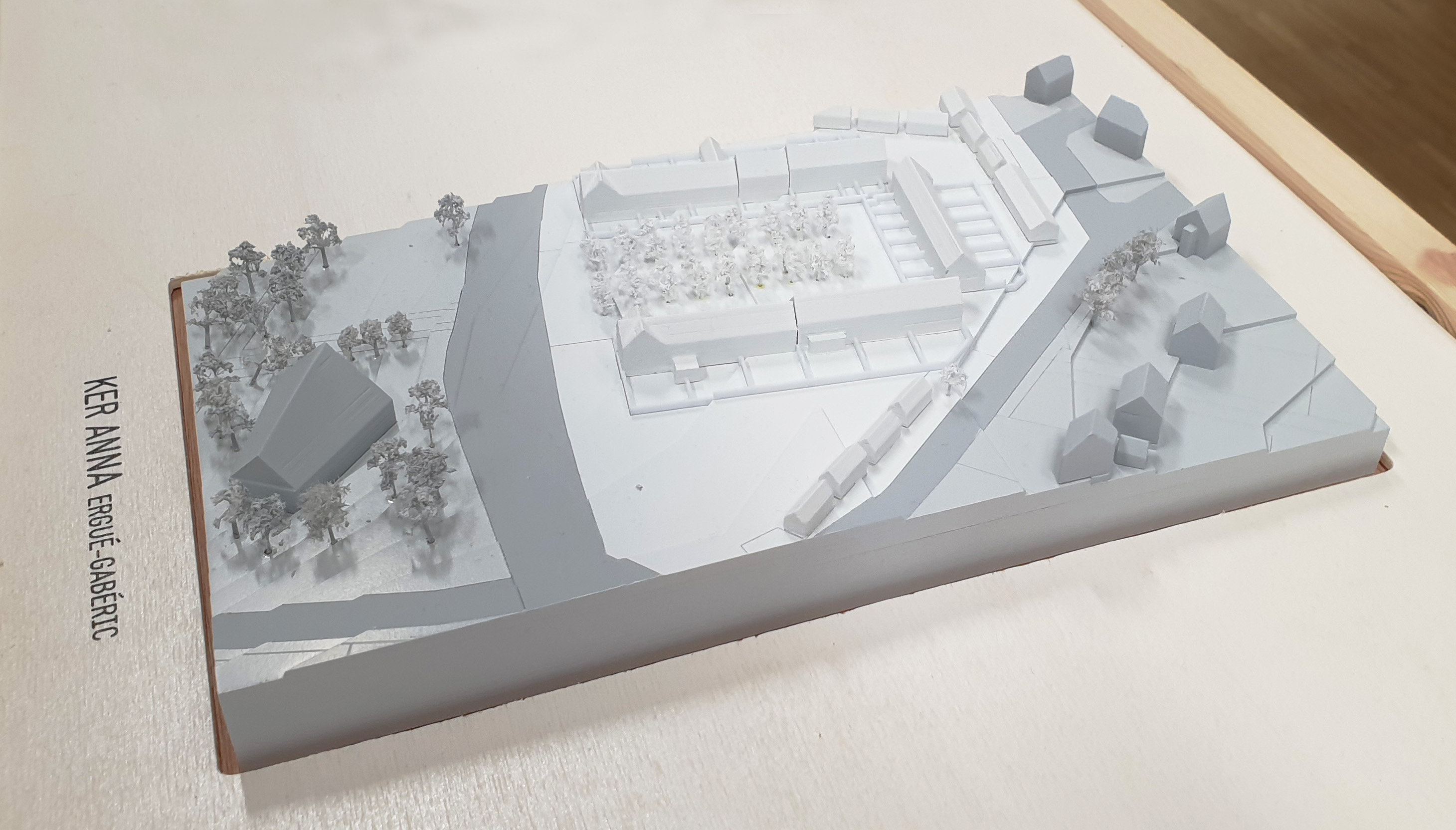

Entre 1917 et 1919, pour répondre aux besoins en logement de son personnel, René Bolloré fait construire la première cité ouvrière du Finistère, composée de 18 habitations en bande. Installées en forme de U autour d’une cour plantée de tilleuls, les maisons disposent de deux jardins chacune et d’un puits commun. René Ménard, architecte nantais, a dessiné ce lotissement et en a dirigé la réalisation. Ainsi s’est constituée, à 250 mètres du centre de Lestonan, une communauté d’une centaine d’habitants organisée autour de la papeterie, du patronage, des jardins ouvriers, des écoles, puis de la chapelle de Keranna. À partir de 1977, les difficultés de trésorerie de la papeterie conduisent à la vente des ailes nord et sud à des particuliers (souvent résidents). Plus tard, l’office HLM de Landerneau devient propriétaire des logements de l’aile est.

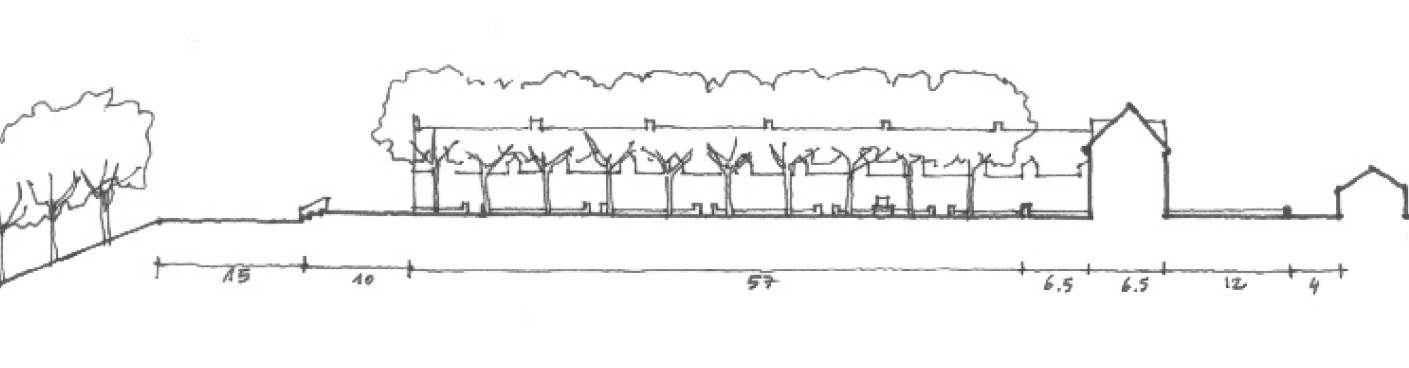

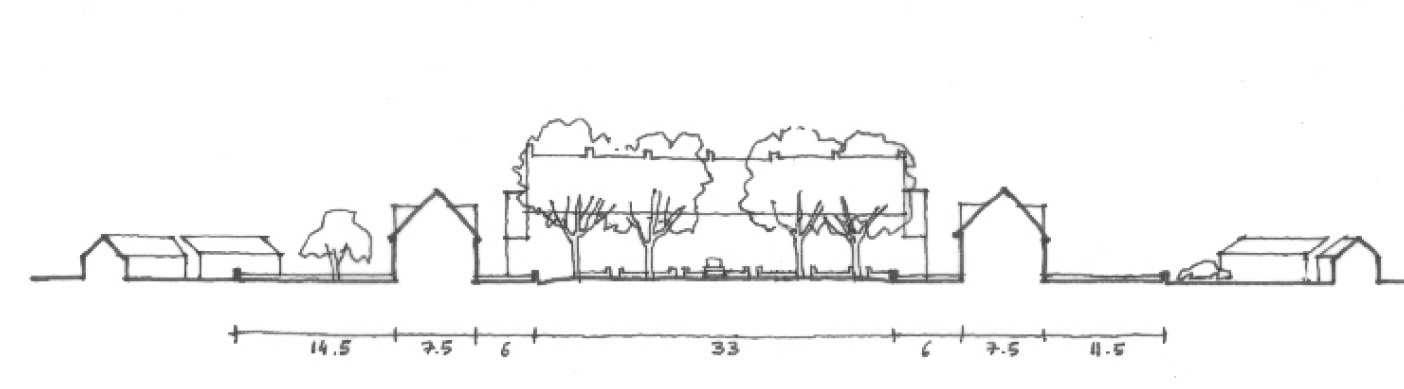

Schéma des ailes sud et nord (haut) et de l'aile est (bas) par les STAP (rapport de la DRAC, 2013).

La cité est située en rebord de plateau, juste au-dessus de la vallée de l’Odet. La surface totale du terrain est de 11 500 m2. Cet ensemble de logements, trois corps de six habitations mitoyennes, est ordonné autour d’une cour intérieure (33 x 65 m) plantée de deux allées de tilleuls (2 x 2 rangs). Le tout forme un fer à cheval s’ouvrant vers la vallée et conduisant à la papeterie. Chaque logis possède un jardinet côté cour, un potager côté rue, ainsi qu’une dépendance/un appentis privatif à l’extérieur du U. Au centre du placître se trouve un puits, à l’ouest un escalier de pierre descend vers la route et le jardin collectif. Les habitations de l’aile est diffèrent un peu de celles des deux autres ailes. Les « maisons est » disposent de deux niveaux ; les « maisons nord » et « sud » d’un rez-de-chaussée avec combles. Au début du XXe siècle, selon les habitations, les sols étaient cimentés ou non. Quant à l’aspect extérieur des logements, il est inspiré de l’architecture bretonne, comme le suggèrent l’encadrement des entrées, avec arc en plein cintre, et les lucarnes. Influencé par le « style pittoresque » du début du siècle, l’architecte a conçu les murs en pierres naturelles apparentes. Ajoutons que de 1919 à 1939, les portes et fenêtres ont été peintes dans des couleurs différentes. Dans son aménagement, la cité est probablement inspirée des « town countries » ou cités-jardins théorisées par Ebenezer Howard en 1898 et popularisées en France par Georges Benoît-Lévy en 1904. Keranna fait ainsi la part belle aux espaces verts publics et privés, qui s’intègrent harmonieusement dans le lotissement.

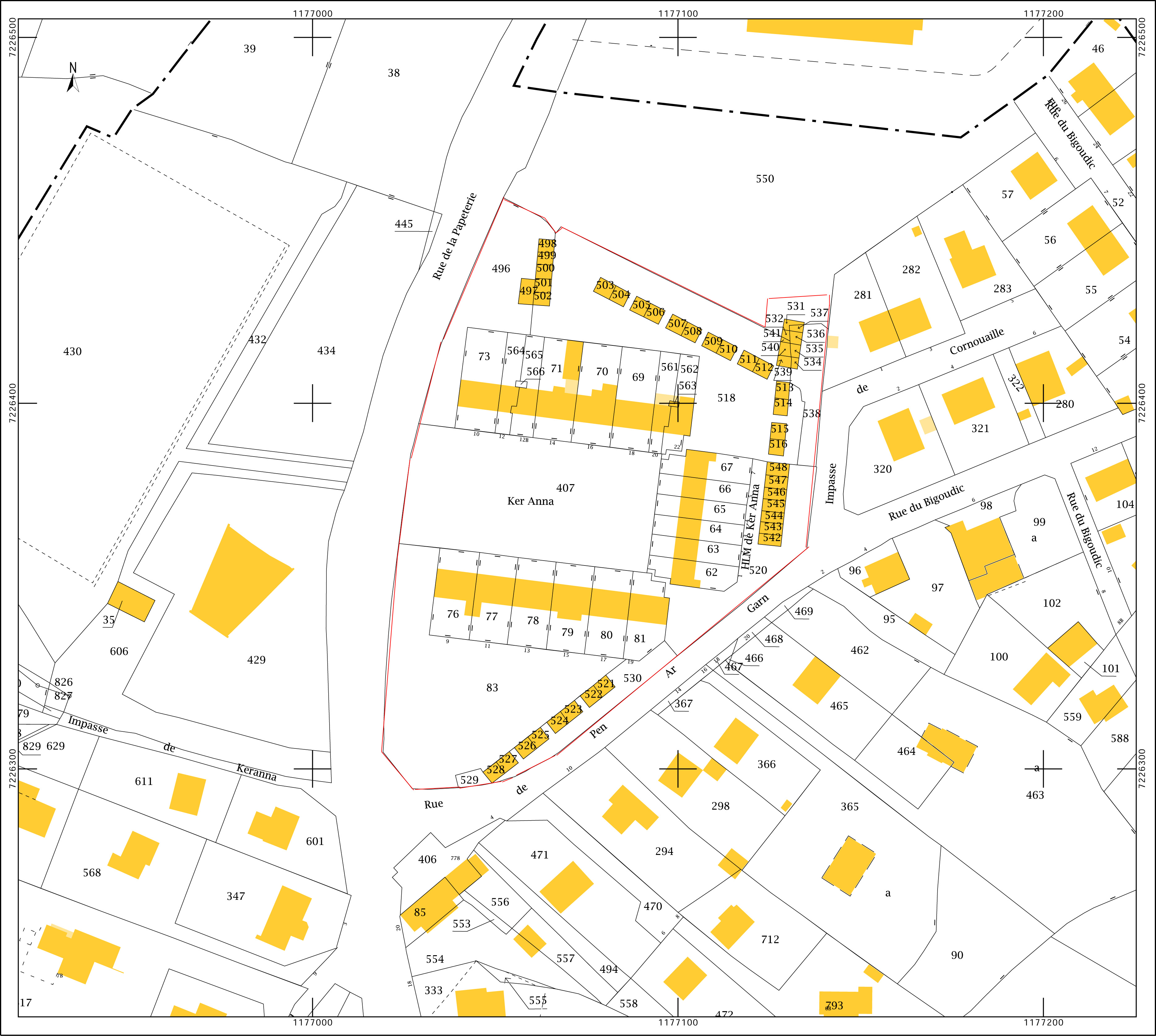

D'après © Cadastre.gouv (2017). La cité de Keranna est signalée par un encadrement rouge.

Charles René Ménard est né 1876 à Nantes et mort en 1958 dans la même ville. Il est le fils de René Michel Ménard (1843-1895), un architecte important de la région nantaise, et le petit-fils de Louis Charles René Ménard, sculpteur. En 1894, il entre à l’École des Beaux-Arts de Paris, fait ses études à l’atelier Pascal et sort diplômé en 1901 (DPLG). Dès l’obtention de son diplôme, il reprend le cabinet de son père et récupère une clientèle essentiellement privée. À la suite de son père, il fera trois voyages de formation en Italie, puis en Belgique et en Hollande, d’où il rapportera un intérêt durable pour l’architecture de brique. Sa première réalisation, le dispensaire antituberculeux Jean-V à Nantes, est marquée par l’influence italienne et par un goût du néo-classique hérité de son père. Dans un discours de René Bouwens de Boijen à la Société centrale des architectes, Charles-René est d’ailleurs présenté comme un « digne continuateur des anciennes traditions[1] ».

Dans leur cabinet nantais, les Ménard reçoivent une clientèle religieuse, aristocratique et bourgeoise. C’est dans ce réseau que René Ménard rencontre René Bolloré, un ami personnel de sa famille. Rappelons que la famille Bolloré était originaire de Nantes et que « René II » était marié à Marie Thubé, fille d’un grand armateur nantais. Dans les années 1910-1920, René Ménard reçoit de l’industriel plusieurs commandes : la conception d’une nouvelle usine, l’extension du manoir familial (1910), l’élévation de la chapelle d’Odet (1921), la réalisation d’un monument aux morts (1923), la construction de l’école Saint-Joseph-Sainte-Marie et d’une cité ouvrière, Keranna. Les plans des bâtiments et un extrait de sa correspondance avec René Bolloré ont été publiés sur le site Historial du Grand terrier[2].

Par ailleurs, les travaux de René Ménard montrent une prédilection, non pour l’architecture industrielle, mais pour la conception de bâtiments religieux. L’architecte nantais consacra en effet quinze années à la construction du Mémorial de la Grande Guerre de Sainte-Anne-d'Auray (1922-1937). Pour ce projet, il travailla notamment avec Xavier de Langlais, artiste lié aux Seiz Breur, et Jules-Charles Le Bozec. L’église Sainte-Thérèse de Nantes, conçue en briques et en béton, fut aussi l’un des grands chantiers de Ménard. À Odet, il reconstruit en 1921-1922 la chapelle Saint-René à partir d’un bâtiment existant.

Keranna n’est pas tout à fait un objet ordinaire dans la production de René Ménard. L’architecte nantais n’est pas vraiment un habitué des constructions ouvrières. On l’a vu, il incline davantage vers la brique que vers la pierre naturelle, vers le religieux que vers l’industriel. En revanche, la cité est le fruit d’une longue collaboration avec son maître d’ouvrage, René Bolloré.

À gauche, panorama de la cité de Keranna à partir de l'escalier en pierres (rapport DRAC, 2013).

À droite, la perspective de l'allée des tilleuls menant vers la papeterie.

Vue satellite de la cité de Keranna.

Source : https://www.commune-mairie.fr/photo-satellite/ergue-gaberic-29051/

Dans les années qui précèdent la construction de Keranna, René Bolloré (1886-1935) développe fortement les activités de l’usine. Il construit des bureaux à Odet et y aménage un laboratoire. À la veille de la Grande Guerre, les papeteries comptent déjà 200 employés. À ce stade de développement, il faut maintenir une partie des effectifs sur place, en particulier les ingénieurs et les ouvriers qualifiés, qui viennent parfois de loin et assurent l'encadrement de la main d’œuvre locale[3].

De 1914 à 1917, René Bolloré est mobilisé, mais cela ne freine pas pour autant ses projets. Pendant la guerre, il fait remplacer de vieux bâtiments de la papeterie par des constructions plus fonctionnelles. En 1917, René Bolloré est réformé ; il revient à Odet et les choses s’accélèrent : il achète l’usine de Cascadec, installe deux nouvelles machines et entame la construction de la cité de Keranna. Selon Louis Mahé[4], c’est l’entreprise Thomas qui se charge du chantier, qui durera un à deux ans. Les maisons seront occupées dès 1919.

De manière générale, René Bolloré montre un intérêt fort pour la belle pierre et le patrimoine, ce que l’on constate, d’une certaine manière, à Keranna. Ainsi, dès 1911, année de son mariage, il fait appel à René Ménard pour l’extension de son manoir. S’en suit une collaboration longue, puisque l’architecte honorera ses commandes pendant une quinzaine d’années. Leur correspondance[5] montre que René Bolloré investissait beaucoup de son image dans ces constructions : « ne rien négliger pour avoir un résultat parfait […] à l'abri de toute critique impartiale, et digne en tous points de son fondateur ».

Avec cette cité ouvrière, René Bolloré concrétise dans la pierre ses convictions catholiques et sociales. Sur le catholicisme social du directeur des papeteries, nous renverrons simplement à l’article qui lui est consacré sur notre site. En outre, l’article Wikipedia sur les cités ouvrières nous renseigne sur les idées qui ont pu inspirer le maître d’ouvrage : « Ces patrons sont durablement marqués par les théories de Saint-Simon (1760-1825), qui préconisent une attitude éclairée des nouvelles élites capitalistes. L’idée de Saint-Simon est d’instituer un nouveau christianisme dont les fondements seraient la science et l’industrie, et l’objectif la plus grande production possible[6]. »

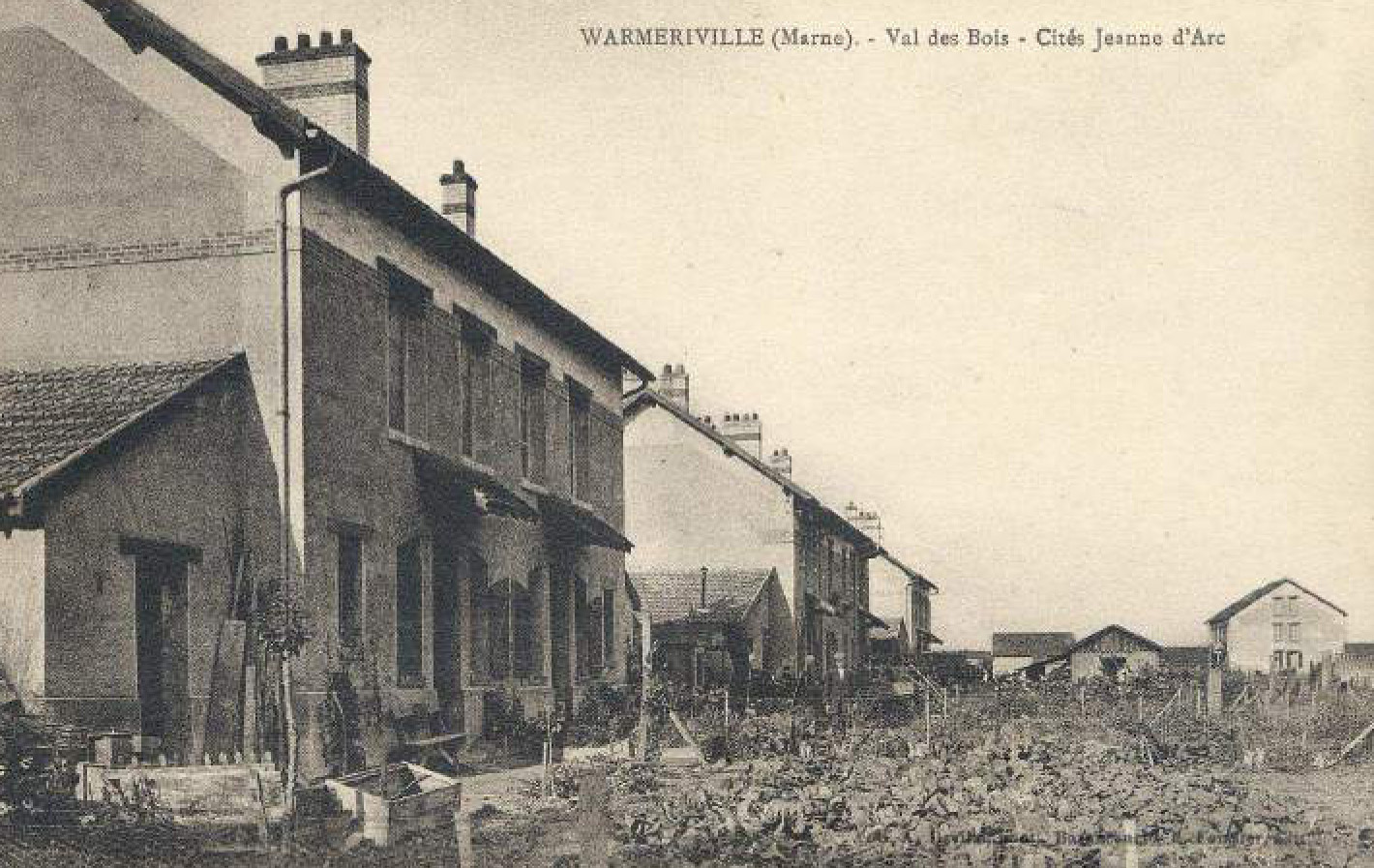

L'une des figures emblématiques du catholicisme social est Léon Harmel (1829-1915), patron d'une filature de laine, le Val des Bois à Warmeriville près de Reims, et créateur d'une sorte « catéchisme social ». Dès 1840, il construit des logements ouvriers, avec jardins, buanderies et pompe à eau commune. Autour de l'usine, l'industriel met en place divers équipements sociaux et religieux : chapelle, « maison syndicale », « maison de famille », école, théâtre... Tout cela forme, ensemble, la cité industrielle chrétienne, la fabrique-béguinage à laquelle Léon Harmel aspirait (voir Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardennes, http://www.patrimoineindustriel-apic.com/bibliotheque/atlas/Atlas8.pdf, archive consultée en 2020). Dans cette cité, l'autonomie des ouvriers aurait tenu une place relativement importante : « Léon Harmel entreprend de faire de son usine une sorte de communauté chrétienne où les ouvriers dirigent eux-mêmes un ensemble d'œuvres sociales : mutuelle scolaire, enseignement ménager, cité ouvrière... Il institue, en 1883, la participation des travailleurs à la direction et au maintien de la discipline dans l'entreprise. De plus une caisse de famille, gérée par une commission ouvrière, est chargée d'attribuer des subventions en argent ou en nature. » (Paul Claudel, « Léon Harmel », Encyclopaedia Universalis, consulté le 16 octobre 2020).

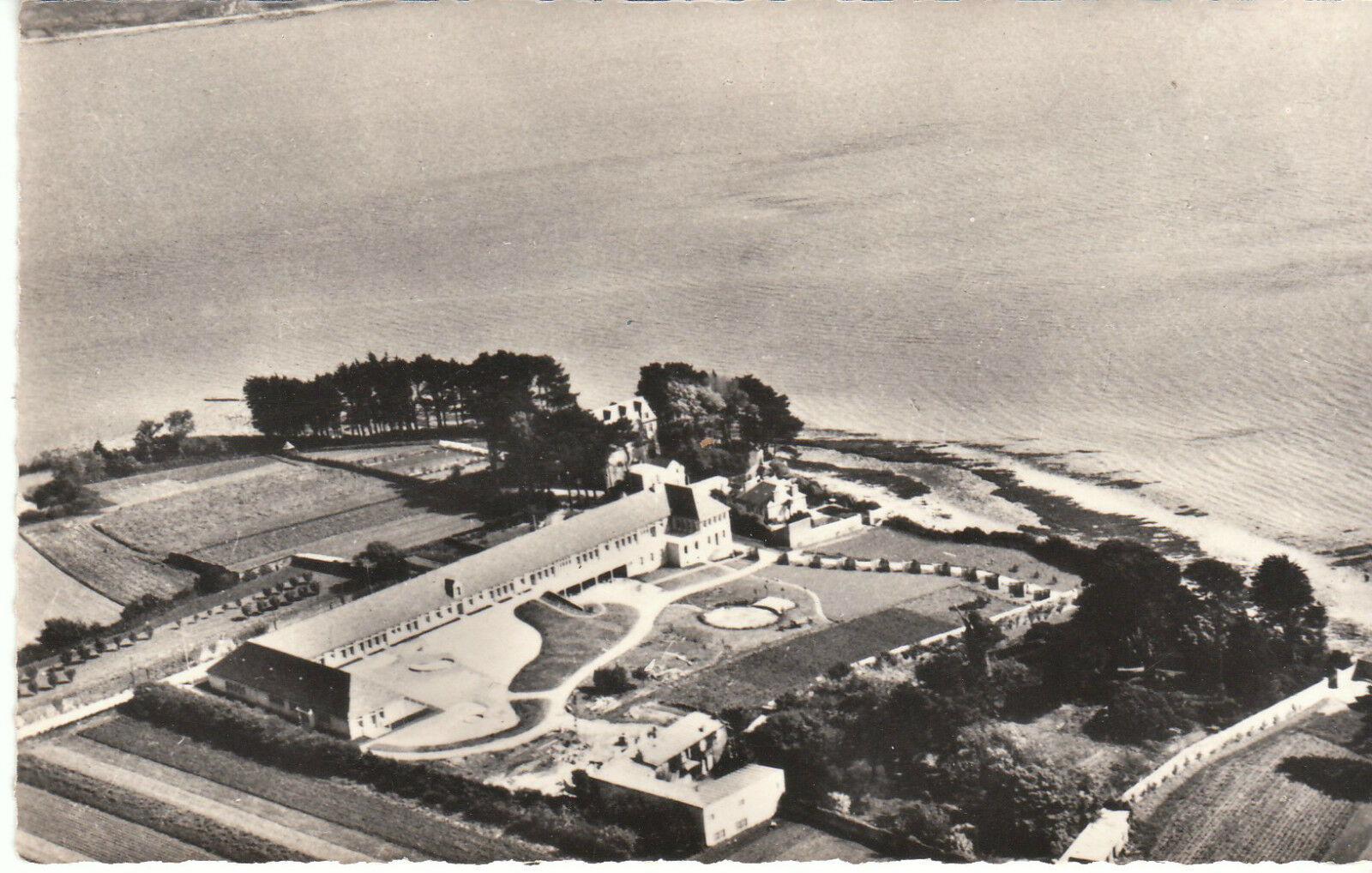

On sait que, dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe, des visiteurs venaient puiser l'inspiration au Val des Bois. Il est donc fort probable qu'en 1919 René Bolloré ait été influencé par cette réalisation. René Bolloré est par ailleurs lié au père jésuite de La Chevasnerie (1889-1968), issu de la noblesse du pays nantais. René-Marie de La Chevasnerie a lui-même fondé en 1949, à Brest, une congrégation de Servantes de l'Agneau de Dieu, qui accueille des religieuses handicapées, dans un bâtiment qui a certaines similitudes avec Keranna.

Keranna dans les années 1920.

Logements ouvriers du Val des Bois (Warmeriville). Ici, une vue des cités Jeanne-d'Arc, composées de

12 maisons individuelles et réalisées en 1897. Elles remplacent d'anciennes habitations collectives

construites en 1845, où logeaient jusque-là les ouvriers. Source : Daniel Tant, "Warmeriville en cartes postales",

http://dtant.free.fr/133.pdf, consulté en 2020.

Carte postale : bâtiments de la congrégation des Servantes de l'Agneau de Dieu,

actuelle maison Ty Yann à Brest.

Paradoxalement, cet habitat « collectif » de Keranna est séparé des autres maisons de Lestonan. Bordée au nord par des bois, encerclée par les appentis et les routes, la cité est « exclue de la trame parcellaire environnante ». L’Union départementale de l’architecture et du patrimoine parle même à son sujet d’« enclave ». Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, la cité était, en outre, entourée de talus, barrières et portails. L’accès n’est pas simple : pour entrer dans la cour et approcher du puits, le passant doit monter un escalier ; la cité étant séparée de la route par un dénivelé. « [Keranna] ne s’ouvre, finalement, que vers l’usine et le domaine du manoir Bolloré[7] . »

La séparation est géographique et sociale : la cité de Keranna se distingue à la fois de Lestonan, où logent les autres ouvriers, et de la campagne d’Ergué-Gabéric, où les fermes sont dispersées en très petits hameaux. Et de fait, les logements ont été construits pour accueillir les employés, les ingénieurs et les ouvriers les mieux placés dans la hiérarchie de l’usine. Laors Huitric, ancien habitant de Lestonan, en témoigne dans le cahier n°7 d’Arkae : « J'ai vu construire Keranna. C'était fermé tout autour par des portails : pour entrer, il y avait juste une petite barrière. C'étaient tous des "caïds" qui habitaient là : ceux des bureaux, des conducteurs de machines, etc. Les gosses des autres quartiers n'avaient pas le droit d'y aller. Au début, on y a planté des arbres et mis de la pelouse, qu'on coupait à la faucille. J'ai été plusieurs fois la couper. Au milieu, on avait fait un jeu de boules, mais personne n'allait jouer, car cela faisait trop de bruit et empêchait les gens qui travaillaient de faction de dormir[8]. »

On l’aura compris, Keranna n’était pas tant une cité « ouvrière » qu’un village réservé aux cadres et « agents de maîtrise » de la papeterie. Ces habitations, louées à un prix modique[9], servaient à garder des employés précieux par leur fonction ou leur savoir-faire. Ainsi les maisons se transmettent parfois d’une génération à l’autre.

Néanmoins, tout comme les chapelles d’Odet, le patronage et les écoles, les logements ouvriers font partie d’un ensemble qui appartient entièrement à l’employeur. C’est ainsi que ce dernier modèle les rapports entre employés et les maintient dans une certaine structure. Cette situation peut expliquer le faible développement des syndicats ouvriers à Odet jusqu’aux années 1930. Bernard Ganne relève une situation tout à fait similaire à Annonay, ville des papetiers Montgolfier en Ardèche : « Le secteur du papier fonctionnait un peu à la manière d'une aristocratie industrielle […] puisque ayant transposé là tout ce qui caractérisait l'ancienne noblesse terrienne : ici transmission héréditaire des privilèges et des domaines, là du savoir technique et des usines (n'était-on pas déjà ingénieur de père en fils depuis Pierre de Montgolfier ?). Même attitude patrimoniale vis-à-vis des classes assurant la production, entretenues non seulement économiquement (avec garantie plus ou moins tacite de l'emploi : plus tard pendant la guerre, on gardera les ouvriers alors même que manque le travail : n'a-t-on pas des obligations vis-à-vis des gens de sa maison ?) mais encore idéologiquement (participation au prestige de tel domaine ou « maison », à la production de tel article « noble »... ) dans tout un contexte social doté de structures urbaines spécifiques (le château, le domaine-usine, les villages, avec leurs écoles, leurs commerces, leur église, leurs fêtes, etc.), dépassant de beaucoup le paternalisme individuel ou occasionnel qui sera le fait d'un patronat plus bourgeois : même s'ils ont ensemble quelques points communs, les villages papetiers ne sont pas les cités ouvrières[10]. »

Pour fonctionner en vase clos, de manière autarcique, une cité a besoin de commerçants qui l’approvisionnent. Henri Le Gars, qui a vécu à Keranna, évoque les commerces et les marchands ambulants qui « livraient à domicile » : poissonniers, triporteurs, vendeurs de tissu et chiffonniers se déplacent, avec une cargaison souvent lourde, jusqu’à la cité. Ces personnages font eux aussi partie du paysage, de l’écosystème, de la papeterie. Cependant, pour pénétrer dans la cité, ils doivent montrer patte blanche : « La cité de Keranna était entourée de talus, avons-nous dit. Pour y pénétrer, il y avait d'abord les escaliers donnant sur la route menant aux papeteries, et que seuls pouvaient emprunter les piétons. Une barrière cadenassée, avec un portillon pour les piétons, se trouvait à l'entrée actuelle, près de Pen-ar-Garn. Une seconde barrière identique était située à l'autre bout de la rue actuelle de Pen-ar-Garn […] Les clés des cadenas de ces barrières se trouvaient chez le vieux garde-chasse Léonus, résidant dans la dernière maison de l'aile nord. Les différents livreurs qui se présentaient – à l'époque avec leur voiture à cheval : charbonniers, paysans ou autres – devaient donc retirer les clés pour pouvoir entrer. En ce temps-là, tout était étroitement surveillé par le père Hascoët, contremaître[11]. » Même la taille des tilleuls, ajoute-t-il, est contrôlée !

Si la cité reste relativement enclavée dans les années 1920, à partir des années 1930 elle commence à profiter des possibilités offertes par les véhicules motorisés. Dans cette décennie, les médecins viennent en automobile ou à moto de Quimper ou Briec ; et dès 1939, Mme Blanchard, la sage-femme dispose d’une automobile pour ses soins à domicile. Même si les moyens de locomotion restent assez rares jusqu’au milieu du siècle, la cité compte dès 1936 quatre voitures, pour lesquelles on construira des garages.

Le confort moderne arrive aussi dans les habitations. Selon Henri Le Gars, l’électricité est disponible à Keranna dès 1933, quand le bourg l'attendra jusqu’en 1950. Pour l’eau courante, Keranna devra patienter jusqu’à 1964.

Dans les années 1930, une société de loisirs se fait jour. La cité de Keranna en bénéficiera peut-être plus tôt que les autres villages de la commune. René Bolloré fera construire un ensemble d’installations à cet effet. Avec l’inauguration du patronage en 1931, les habitants de la cité disposent en effet à Lestonan d’un terrain de football, d’une salle de gymnastique, de séances de cinéma régulières, d’une troupe de théâtre et, notamment, d’un car conduit par le transporteur des usines Bolloré. Signalons qu’en 1936, les congés payés permettent aux salariés de s’affranchir pour quelques jours de leur travail, et parfois, de la cité. En dehors d’évènements comme les kermesses, Henri Le Gars mentionne un temps fort qui réunit une fois par an les habitants de Keranna : la Saint-Jean, d’abord fêtée à l’extérieur de la cité, puis à l’intérieur : « Tous les ans, au mois de juin, le 24 (à la Saint-Jean) et le 29 (à la Saints-Pierre-et-Paul), sur la route non encore goudronnée et en l'absence de toute circulation, on allumait un grand feu face aux escaliers d'accès à la cité. Les artificiers en herbe pouvaient se procurer des pétards chez Vonne Coustans, ainsi que "crapauds", "soleils", etc. pour quelques sous. Une fois le feu presque éteint, les cendres étaient mises en vente au plus offrant. Le goudronnage de la route en 1937 ou 1938 mit dans l'obligation de déplacer la place du feu à l'intérieur de la cité, vers l'entrée côté Penn-ar-garn. »

Peu avant la Seconde Guerre mondiale, une ligne de cars s'ouvre. Comme le signe d’une nouvelle ouverture, les sapins qui bordaient les ailes nord et sud sont abattus pendant l’Occupation. Devenus très grands, ils faisaient de l’ombre aux habitations.

La cité de Keranna vers 1953-1954.

La première voiture à Lestonan, en 1935.

Dans les années 1970, la papeterie traverse une crise. En 1977, le groupe Rothschild, qui a racheté l’entreprise, décide de vendre les habitations des ailes nord et sud de la cité. Ces dernières sont acquises par les résidents ou par d’autres personnes. Les propriétaires peuvent alors aménager à leur gré les maisons. Quant à l’aile est, elle est vendue à la municipalité, qui la cède ensuite à l'office HLM. L’office opère alors des travaux d’aménagement. À cette même période, certaines « installations Bolloré », tels que le patronage et les écoles, sont cédées à la municipalité. L’allée de tilleuls reste la propriété de la Ville d’Ergué-Gabéric.

Au début des années 1980, le garage et les transports Bourbigot passent de la rue du Bigoudic à l'impasse de Keranna. Cette décennie est celle de Bolloré-Technologie, qui draine les employés quimpérois vers le quartier de Lestonan, lequel monte alors à 1450 habitants. Elle voit aussi apparaître, à quelques kilomètres, l'échangeur de la voie express, au Rouillen, qui renforce la liaison avec les autres agglomérations bretonnes.

Vue de Keranna en drone, 2020. © Tébéo, Frédéric Lorenzon.

Au tournant du siècle, la cité de Keranna attire l’attention des organismes chargés de la conservation du patrimoine. Avec la cité du gaz à Quimper (Pers et Ferlié, 1929), elle-même inspirée de la cité de Bolloré, Keranna est en effet l’une des rares cités ouvrières du Finistère. La qualité de cet ensemble architectural provient, selon le Service territorial de l’architecture et du patrimoine, de « l’échelle du bâti, des détails architecturaux, comme le traitement des angles, mais également des matériaux de construction, en pierre naturelle ». Or, regrettent-ils, les « aménagements apportés [à partir de 1977], sans doute pour des raisons d’hygiène et de confort, ne respectent pas forcément la qualité constructive d’origine ». Sont pointés les coffrets et vérandas ajoutés aux habitations, dont le détail n’était pas intégré au projet de départ, et qui altèrent l’homogénéité de l’ensemble.

Grâce à ses nombreuses parcelles de jardins, elle retient aussi l’intérêt des contemporains désormais soucieux de vivre plus près de de la nature. C’est notamment le grand jardin commun qui est remarqué par les STAP[12] : « L’échelle des arbres s’harmonise avec la hauteur du bâti. Leur présence et leur rythme donnent de l’ampleur et de la majesté à cette grande pelouse ornée d’un puits. […] Ce vaste espace semi-public est le lieu le plus précieux de Keranna. »

En octobre-novembre 2020, une exposition du CAUE de Concarneau, « La leçon des villes [13] », met en lumière la cité de Keranna aux côtés d'autres formes d'occupation de l'espace dans le Finistère. À cette occasion, Frédéric Lorenzon réalise pour la station RBO un reportage sur Keranna avec Floriane Magadoux, architecte du Conseil d’AUE du Finistère, et Olivier Hérault, paysagiste. Il y adjoint un entretien précieux avec Henri Le Gars[14]. Cet intérêt renouvelé des architectes pour la cité de René Ménard tient notamment au dialogue qu’il a réussi à construire entre convivialité, grâce à l’espace commun du placître, et intimité, grâce aux jardinets attenant aux maisons. Côté bâti, les architectes relèvent aussi un équilibre idéal entre densité d’habitat et préservation de la vie privée.

Maquette de la cité de Keranna réalisée par Floriane Magadoux, Olivier Hérault

et les Maquettes Bertho pour une exposition du CAUE du Finistère,

"La leçon des villes", à Concarneau fin 2020.

Maison de la cité de Keranna, avec jardinet côté cour. © DRAC, 2013.

Synthèse effectuée par Marilyne Cotten

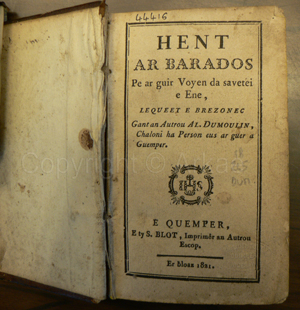

Titre d'un ouvrage en breton du recteur Alain Dumoulin Hent ar Barados (Le chemin du paradis), publié en 1805, à Quimper.

Titre d'un ouvrage en breton du recteur Alain Dumoulin Hent ar Barados (Le chemin du paradis), publié en 1805, à Quimper.

Il est composé de trois parties :

Ce livre d'Alain dumoulin a connu trois éditions, en 1805, en 1821 et en 1836.

Gongallic (Gongallig) Lieu dit, siège d'une exploitation agricole. La forme ancienne du nom Gonez an Gallec en 1540, nous met sur la piste d'un terrain défriché par un dénommé Le Gallic. Gonez vient de la même racine que gonid : gagner. On peut le traduire donc comme Le terrain mis en valeur par Le Gallic.