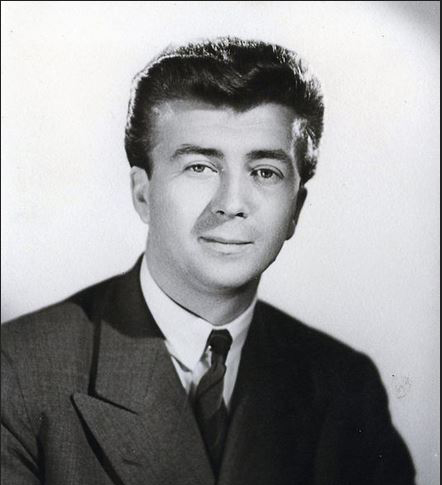

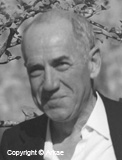

Bolloré (Michel) 1922 - 1997

Michel Bolloré naît le 17 février 1922 à Nantes et meurt le 2 mai 1997 à Paris. Il fut administrateur, codirecteur, des papeteries Bolloré de 1946 à 1981. Fils de René Bolloré II et de Marie Thubé, il est le frère de René Bolloré III, de Jacqueline Cloteaux, de Gwenn-Aël Bolloré et le père de Vincent Bolloré.

« Gosse de riche » dans l’entre-deux-guerres

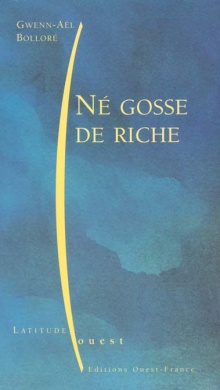

Il fréquente l'Externat des Enfants-Nantais dans les années 1930, avant d'entrer, après la mort de son père, à l'école Gerson, dans le XVIe arrondissement de Paris, puis au lycée Janson-de-Sailly. Il fait ensuite des études de droit et entre à l’École de sciences politiques. Gwenn-Aël suggère dans son autobiographie, écrite en 2000, que son frère réussit sa scolarité[1].

Les premières années de sa vie, Michel habite avec sa famille dans un hôtel particulier de Nantes, puis à Paris. Les allers-retours à Odet, où est implantée l'usine de son père, et à Beg Meil, où se trouve l'une des résidences Bolloré, sont fréquents. Dans Né gosse de riche, Gwenn-Aël Bolloré raconte son enfance et celle de son frère, un plus âgé que lui. Il décrit notamment l'éducation catholique donnée par leur mère : « On nous apprend à faire la charité. Mon frère Michel a "sa pauvre". Elle s'appelle madame Bernard[2]. » D'autres aspects de l'éducation parentale et de la rivalité entre les deux frères transparaissent dans son ouvrage : « Quelquefois, Odette [une fillette amie des deux frères] donne lieu à des marchandages. Michel et moi nous rachetons l'un à l'autre sa présence, et souvent fort cher, plusieurs boîtes de soldats de plomb, par exemple[3]. »

« Aux soirées costumées enfantines organisées par sa mère], mon frère Michel était en Napoléon. Il a longtemps [...] conservé cette tenue[4]. »

« Si mon soulier croule sous les jouets, celui de mon frère Michel est vide, ou presque : ne s'y trouve qu'une enveloppe et à l'intérieur de l'enveloppe un billet de cinq cents francs. C'est lui-même qui avait, dans sa lettre au père Noël, demandé de l'argent[5]. »

Cette période est marquée par la mort de René Bolloré II en 1935. Michel a 13 ans. C'est à ce moment que se décide la succession : René III, 24 ans, secondera Gaston Thubé à la direction des papeteries.

Intendant des papeteries dans la Seconde Guerre

Pendant la débâcle qui suit l'arrivée des troupes d'Hitler en France, Marie Thubé-Bolloré, la mère de Michel, décide d'éloigner ses enfants de Paris, ville menacée par les bombardements. Elle s'installe chez un proche à Orléans. La famille se replie ensuite sur ses résidences finistériennes, puis revient à Paris fin août 1940. En 1940, René III est fait prisonnier à Angoulême, s’évade et entre dans la Résistance. Gwenn-Aël le rejoint à Londres en 1942. Ensemble, ils s’engagent dans les FFL sous le nom de « Bollinger ».

Pendant la débâcle qui suit l'arrivée des troupes d'Hitler en France, Marie Thubé-Bolloré, la mère de Michel, décide d'éloigner ses enfants de Paris, ville menacée par les bombardements. Elle s'installe chez un proche à Orléans. La famille se replie ensuite sur ses résidences finistériennes, puis revient à Paris fin août 1940. En 1940, René III est fait prisonnier à Angoulême, s’évade et entre dans la Résistance. Gwenn-Aël le rejoint à Londres en 1942. Ensemble, ils s’engagent dans les FFL sous le nom de « Bollinger ».

Resté auprès de sa mère, Michel, en l’absence de ses frères, suit l’activité des papeteries. Faute de charbon, Odet est à l'arrêt, mais Cascadec fonctionne toujours. Les relations d’affaires avec les États-Unis s’interrompent également : or, Bolloré détient là une usine, Ecusta, qu’il a aidé à construire et dont il détient 50 % des parts.

Le 19 février 1943, il se marie[6] avec Monique Follot (1923-2009). Comme autrefois le mariage de René II avec Marie Thubé, cette union permet aux Bolloré d’étendre leur réseau. Monique est en effet la descendante de Félix Follot (1837-1909), fondateur d’une manufacture de papiers peints au xixe siècle. Mais elle est surtout la fille d’une Goldschmidt[7], famille de banquiers qui joua un rôle décisif dans le développement du capitalisme par actions. Nicole von Goldschmidt, la mère de Nicole, résistante dans les services secrets de la FFL, est une amie d’Edmond de Rothschild, futur actionnaire des papeteries Bolloré. Monique elle-même jouera un rôle dans la revente des capitaux Bolloré à Rothschild en 1975.

Pendant l’Occupation, Michel et Monique se font discrets. Ils’installent à Dordives, dans le Loiret, au sud de Paris : « Comme tout un chacun, il convoqué par le STO. Le professeur Alajoinine lui rédige un certificat le déclarant inapte à tout travail. Les autorités allemandes acceptent sans broncher cette attestation. Néanmoins, par précaution, Michel garde à proximité un corset de plâtre pour faire plus vrai en cas de contrôle[8]. » Après la guerre, ils emménagent dans un hôtel particulier, 29, avenue du Maréchal-Manoury à Paris.

En 1946, l’usine d’Odet étant enfin approvisionnée, Michel devient co-directeur, avec René et Gwenn-Aël. Il assumera bientôt le rôle d’administrateur de l’entreprise, tandis que son benjamin occupe la fonction de directeur technique. Quant à René, l’aîné, peu intéressé par la conduite de l’entreprise familiale, il se retirera progressivement au cours des prochaines décennies, laissant ses frères cadets diriger.

Grand patron dans les années 1950

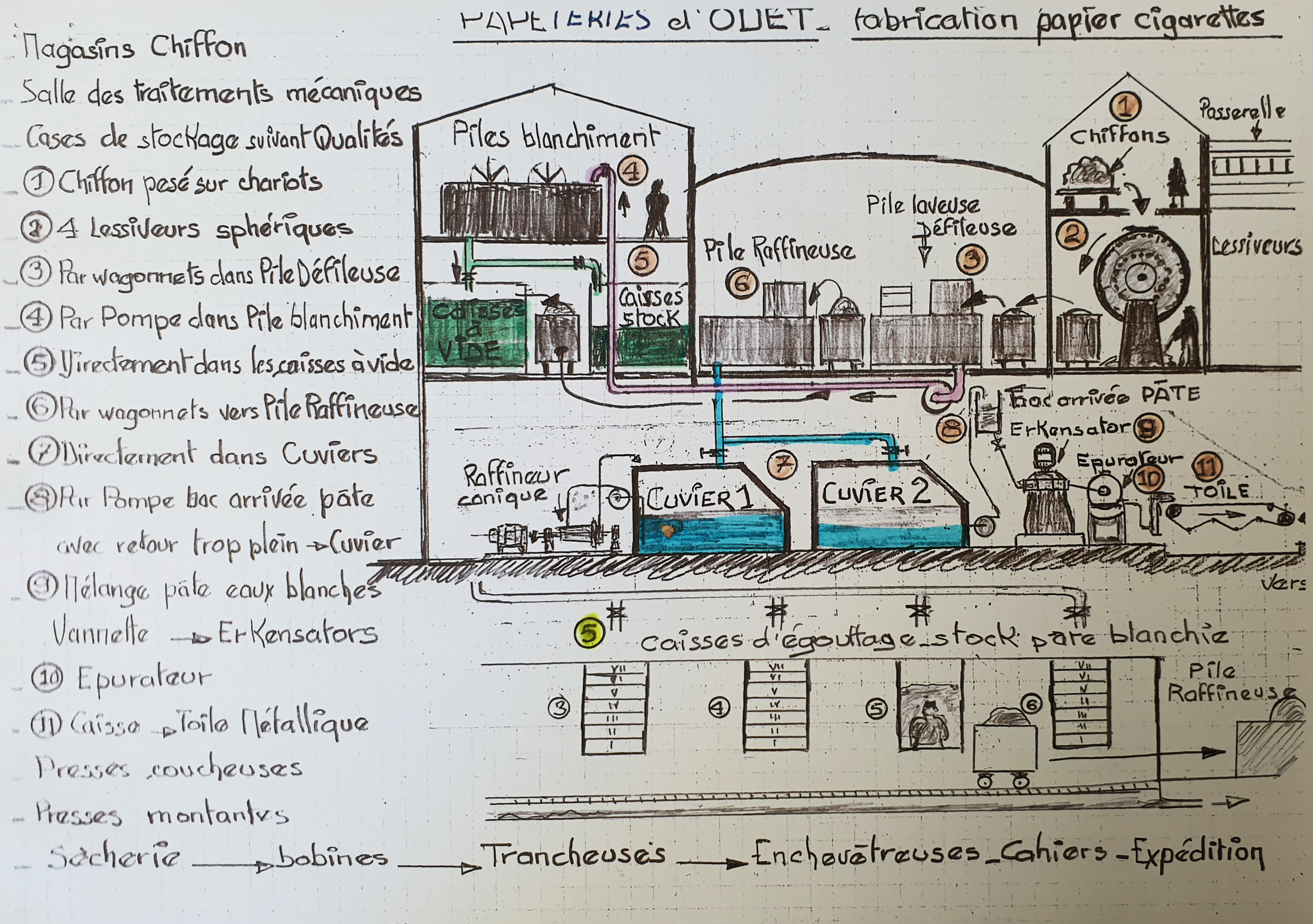

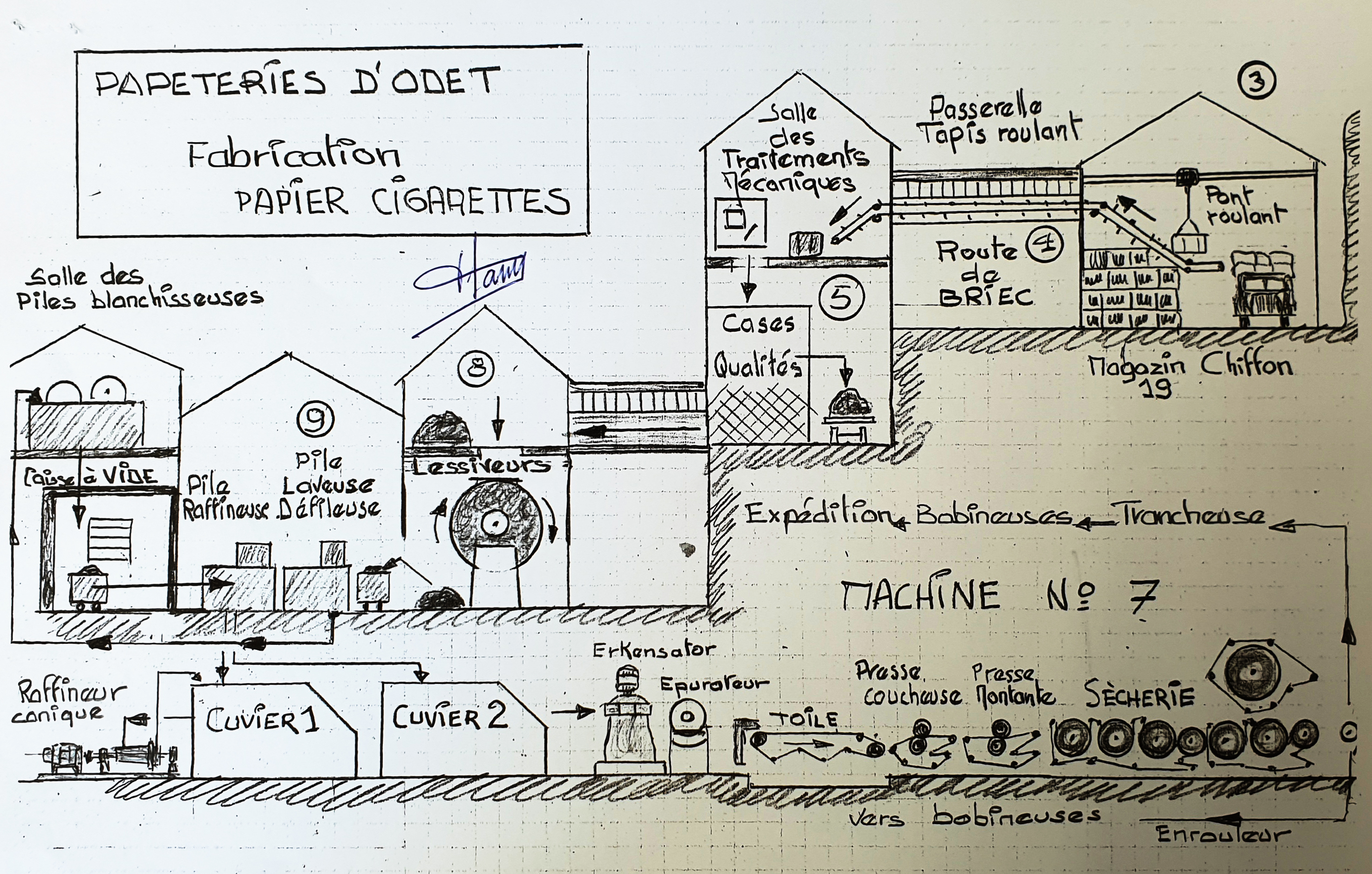

Après la guerre, les frères Bolloré souhaitent diversifier la production et les débouchés. Ils veulent plus mettre leurs œufs dans le seul panier de l'OCB. À la Libération, ils réorganisent donc le matériel, le personnel, les importations et les exportations pour répondre à de nouveaux besoins. Gwenn-Aël met en production plusieurs papiers innovants, dont le papier condensateur, qui occupera plusieurs machines. Parmi autres produits de Bolloré, les sachets à thé et le papier carbone se vendent aussi bien juqu'au début des années 1960.

Après la guerre, les frères Bolloré souhaitent diversifier la production et les débouchés. Ils veulent plus mettre leurs œufs dans le seul panier de l'OCB. À la Libération, ils réorganisent donc le matériel, le personnel, les importations et les exportations pour répondre à de nouveaux besoins. Gwenn-Aël met en production plusieurs papiers innovants, dont le papier condensateur, qui occupera plusieurs machines. Parmi autres produits de Bolloré, les sachets à thé et le papier carbone se vendent aussi bien juqu'au début des années 1960.

En 1949, Michel « coordonne l’activité technique des usines, examine les perspectives commerciales, met au point les programmes de fabrication[9] ». Il décide de renforcer le réseau commercial en reconquérant le marché américain. Pour ce faire, il voyage souvent aux États-Unis. Selon la revue L’Entreprise[10] (1953), il s’y rend chaque année. À cette époque, 70 % du chiffre d’affaires de la société découle des exportations[11], un peu moins qu’avant la guerre (90 %). En 1962, l’entreprise Bolloré remporte un oscar de l’Exportation.

Au début des années 1950, Michel prend aussi des parts dans des industries françaises. À la fin de la guerre, il avait revendu celles de l’usine Ecusta, aux États-Unis, pour racheter la papeterie de Troyes. Devient-il ainsi moins dépendant des États-Unis ? Toujours est-il qu’en 1954, il prend une nouvelle participation dans une papeterie française : Mauduit à Quimperlé (49 % des parts). Enfin, en 1959, il investit dans Braunstein (cigarettes Zig-Zag), une filiale de Job, le rival français de Bolloré. Par ailleurs, si l'on en croit Christine Le Portal, déjà en 1949, 60 % de la production sont exportés vers des pays d'Europe, d'Asie, du Maghreb et d'Afrique (ArMen n°26, avril 1990).

Les affaires semblent florissantes. Encore selon Christine Le Portal, le chiffre d'affaires annuel se monterait à 1300 millions. L’Entreprise, en 1953, nous dit que « [Michel] dirige la plus importante affaire de papiers minces d’Europe[12] ». En 1954, il fait installer le siège social des papeteries sur le boulevard Excelmans, à Paris, ce qui agrandit les bureaux, auparavant sis 30, avenue de Messine.

En bascule dans les années 1960 et 70

Dans les années 1960, l’industriel est une figure de la vie mondaine parisienne. Il fréquente l’écrivaine Françoise Sagan et le peintre Bernard Buffet, mais aussi de grandes personnalités du monde politique : Jacques Duhamel[13], Félix Gaillard, Georges Pompidou et François Mitterand. « Politiques, industriels, artistes, tous se pressaient alors dans l’hôtel particulier de la famille, situé près du bois de Boulogne[14] » écrit Cédric Pietralunga, alors qu’il enquête pour Le Monde sur la famille de Vincent Bolloré. « Comme tous les descendants de sa génération, nous dit Jean Bothorel, [Michel Bolloré] aime le luxe, les belles voitures, les beaux bateaux. [Il] aime recevoir, il aime festoyer[15] ». En revanche, on ne le voit pas souvent à Odet. Selon Jean Guéguen, ancien de l'usine, « après les années 1960, avec les grandes heures du papier condensateur, le lien entre les Bolloré et la population d’Odet s’est effiloché. La direction était à Paris et on ne voyait pas souvent les trois frères aux usines[16] ».

Dans les années 1960, l’industriel est une figure de la vie mondaine parisienne. Il fréquente l’écrivaine Françoise Sagan et le peintre Bernard Buffet, mais aussi de grandes personnalités du monde politique : Jacques Duhamel[13], Félix Gaillard, Georges Pompidou et François Mitterand. « Politiques, industriels, artistes, tous se pressaient alors dans l’hôtel particulier de la famille, situé près du bois de Boulogne[14] » écrit Cédric Pietralunga, alors qu’il enquête pour Le Monde sur la famille de Vincent Bolloré. « Comme tous les descendants de sa génération, nous dit Jean Bothorel, [Michel Bolloré] aime le luxe, les belles voitures, les beaux bateaux. [Il] aime recevoir, il aime festoyer[15] ». En revanche, on ne le voit pas souvent à Odet. Selon Jean Guéguen, ancien de l'usine, « après les années 1960, avec les grandes heures du papier condensateur, le lien entre les Bolloré et la population d’Odet s’est effiloché. La direction était à Paris et on ne voyait pas souvent les trois frères aux usines[16] ».

Probablement aussi dans les années 1960[17], Michel fait entrer au capital de Bolloré un grand papetier américain, Kimberly-Clark, à hauteur de 40 %. Revers de la médaille : il perd en partie le contrôle de l’entreprise. Un choix risqué (funeste, on le verra) mais peut-être justifié par de premières difficultés. Le papier à cigarette ne se vend plus aussi bien qu’autrefois.

C’est aussi dans cette décennie qu’apparaît le film polypropylène ou « film plastique ». Plus résistant que le papier condensateur et nécessitant moins de main d'œuvre, il va bientôt le supplanter. Or, depuis la fin de la guerre, Bolloré avait beaucoup investi dans le papier condensateur. Neuf à dix machines assuraient sa fabrication en 1963. Et voilà qu'il faut encore se reconvertir. En 1969, les frères Bolloré décident d’expérimenter le film polypropylène à Cascadec. En 1972, ils construisent un nouveau bâtiment pour cette ligne de production. Mais le cap du plastique a été franchi trop tard.

Président déchu de 1975 à 1981

La crise de 1969 conduit les papeteries Bolloré, très dépendantes des exportations, et donc du cours du dollar, vers un écueil financier. La devise américaine dévalue rapidement, et la trésorerie de l’entreprise décroît avec lui. Par ailleurs, le marché du film plastique, été abordé trop tardivement, ne pourra pas sauver la mise. Entre 1972 et 1975, les pertes financières s'accumulent. Comment se remettre à flots ? En vendant les parts de la famille ? « Dès lors, les trois frères n’arriveront plus à s’entendre sur les stratégies à mener. Au sein de la famille, les divergences de vues, les frictions s’accentuaient[18]. » Pour ne rien arranger, en 1975, l’actionnaire américain Kimberly-Clarck, craignant de tout perdre, se retire en vendant ses parts au baron Empain, qui tient la société Schneider.

Au cours de l’automne 1975, Michel prend une décision qui fracture la famille : il fait appel à la compagnie Rothschild pour racheter ses parts[19]. En réaction, René et Gwenn-Aël, qui désapprouvent ce choix, vendent leurs parts (6 %) au baron Empain. « Mais pour une heure seulement… Persuadés de traiter avec le patron de Schneider, les oncles ont accepté le deal pour peu qu’on y ajoute une clause : Michel Bolloré, responsable à leurs yeux de la décrépitude du patrimoine familial, doit quitter la direction générale. Se pliant à leurs exigences, ce dernier démissionne de ses fonctions qu’il rétrocède à ses deux fils. Soixante minute plus tard, donc, Empain transmet son paquet d’actions à Michel-Yves et Vincent Bolloré qui apportent, séance tenante, les 68 % (40+22+6) des papeteries désormais en leur possession à un holding dont Rothschild rachète aussitôt la moitié pour 16 millions. Le tour est joué. Formellement, les deux frères ont pris le contrôle, à parité avec Edmond de Rothschild. Papa leur a donné ses parts ; Edmond, bon prince, leur a concédé des actions supplémentaires pour avoir orchestré la manœuvre ; Maman leur a prêté le solde nécessaire pour boucler l’affaire : 1,5 million de francs, c’est le seul prix qu’ils ont vraiment payé[20]. »

Le tour de passe-passe est habile, mais il reste clair pour les administrateurs que Michel Bolloré et ses fils ne doivent pas diriger l’entreprise. Edmond de Rothschild place donc à la tête des papeteries Henri Bernet. En 1975, déclare Vincent Bolloré, « pour la première fois, l’entreprise n’appartenait plus complètement à la famille […] Mon père deviendra président d’honneur[21] ». Autrement dit, Michel est un « homme de paille ». Mais Henri Bernet ne s’en sort pas mieux : le dollar ne se redresse pas, les commandes diminuent, le chômage partiel est instauré, puis viennent les grèves et les licenciements. Les papeteries Bolloré sont dans l’impasse : « Devant Michel Bolloré, Jean Lassal, qui dirigeait alors la production du plastique, résuma la situation d’une phrase : "Bolloré papier est fini et Bolloré plastique ne vous appartient plus"[22]. » Les années 1975 à 1981, les papeteries vont vers la faillite.

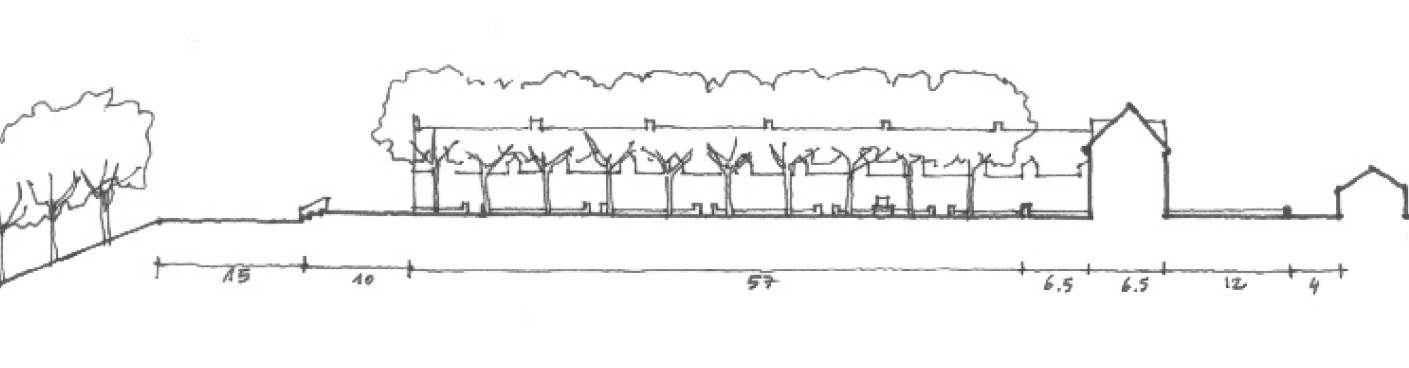

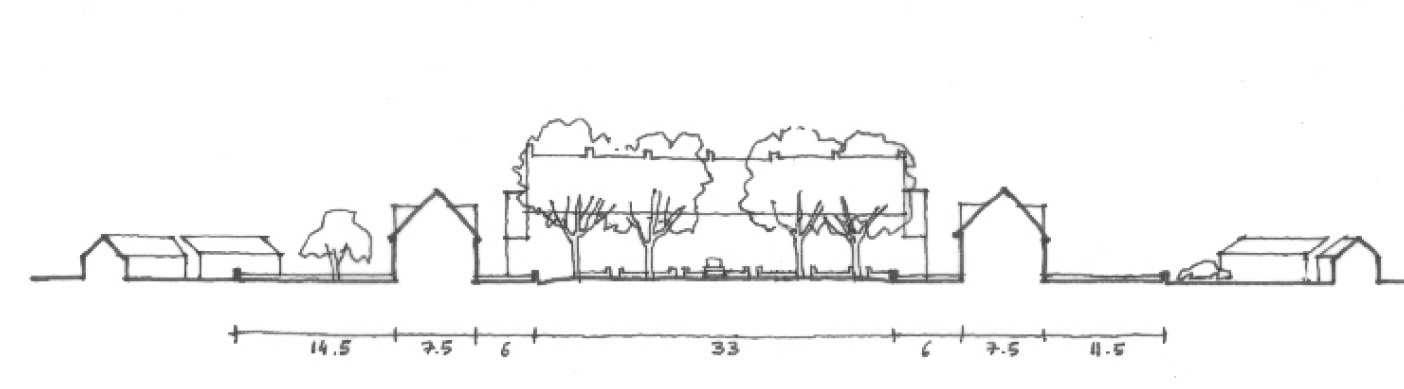

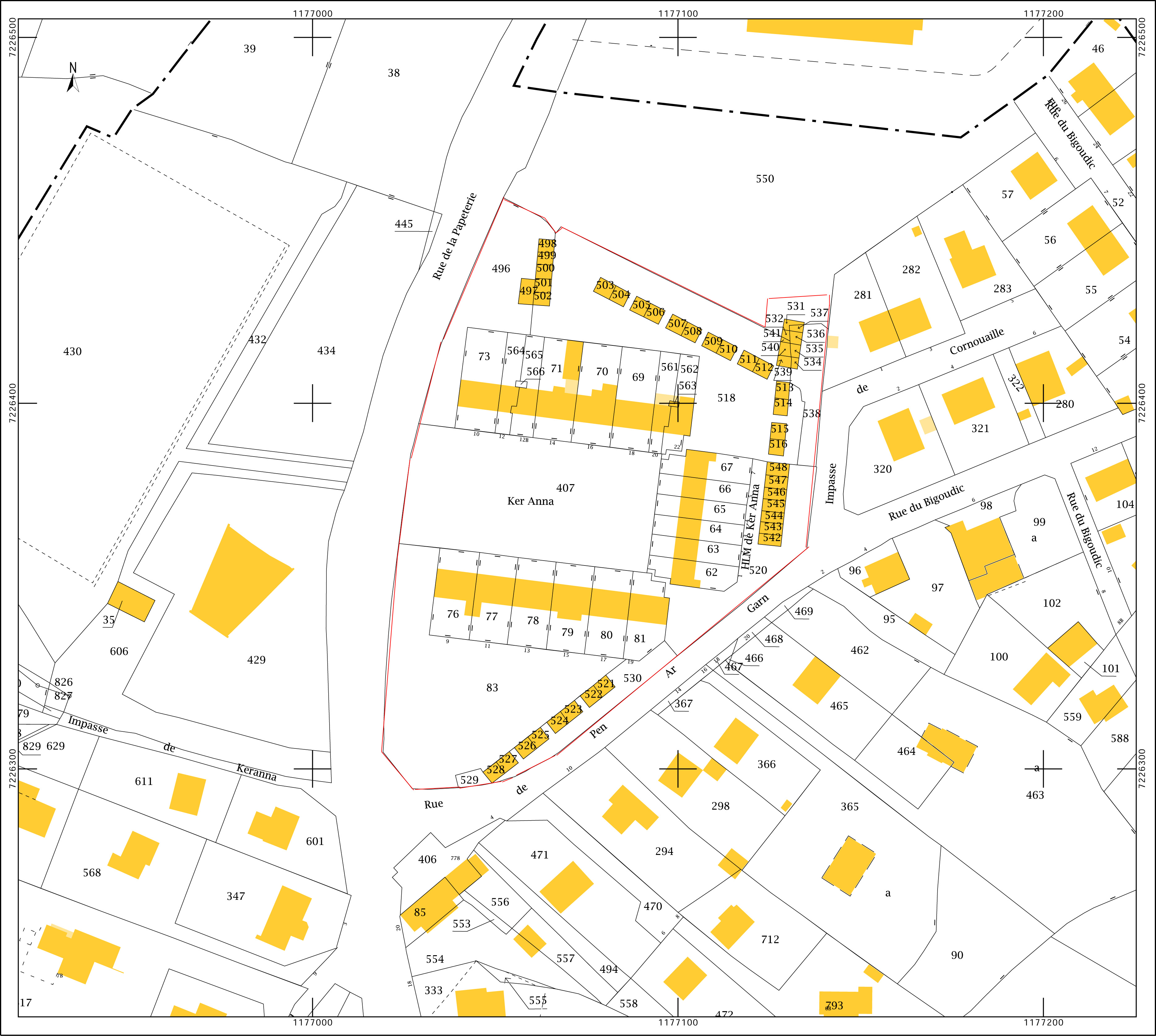

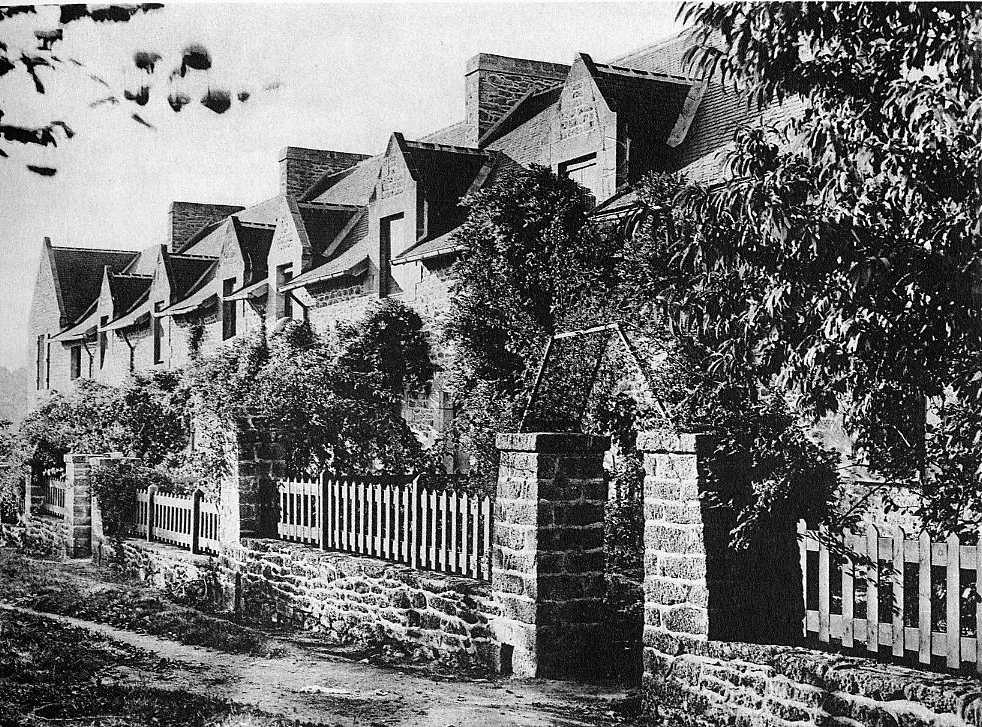

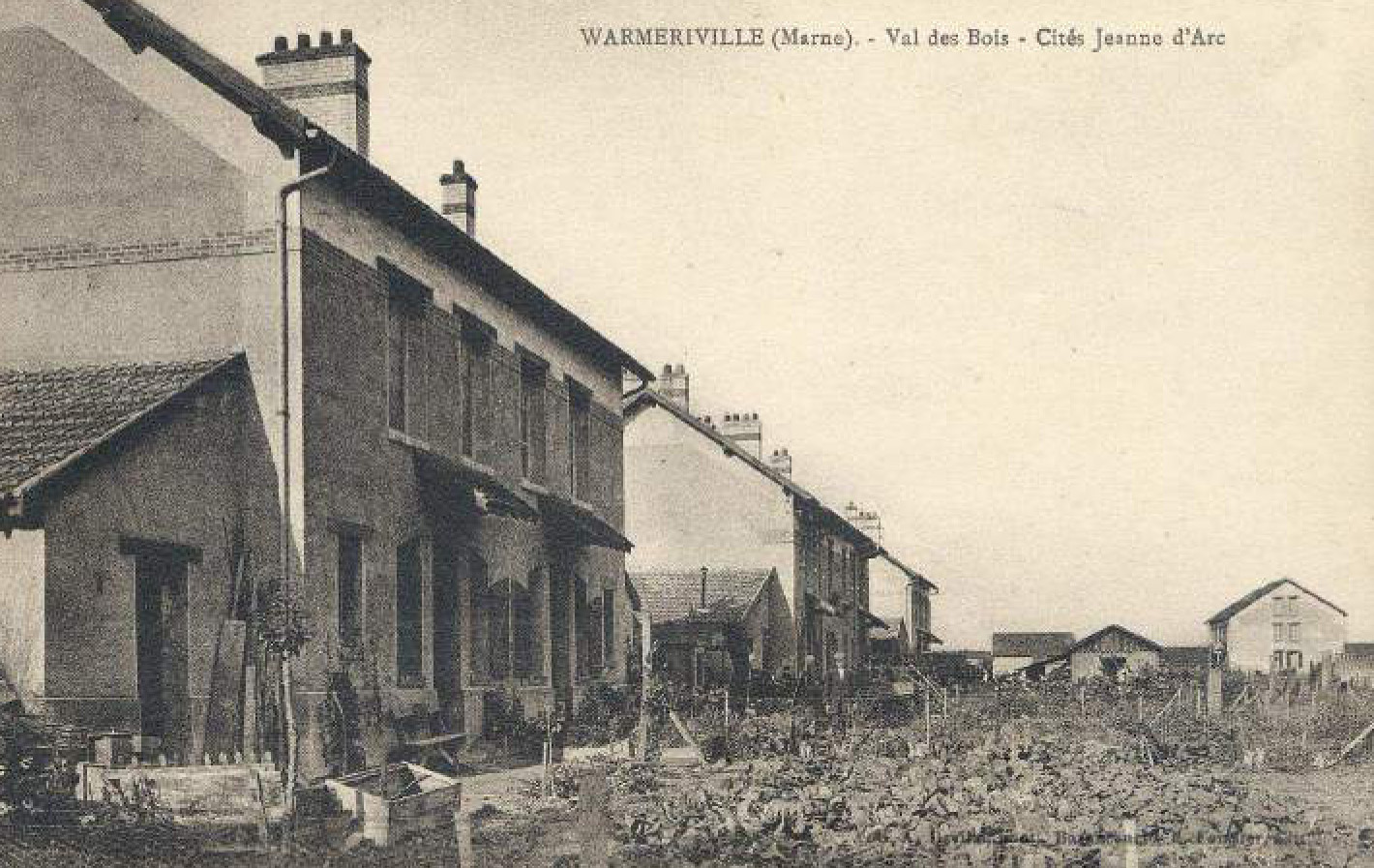

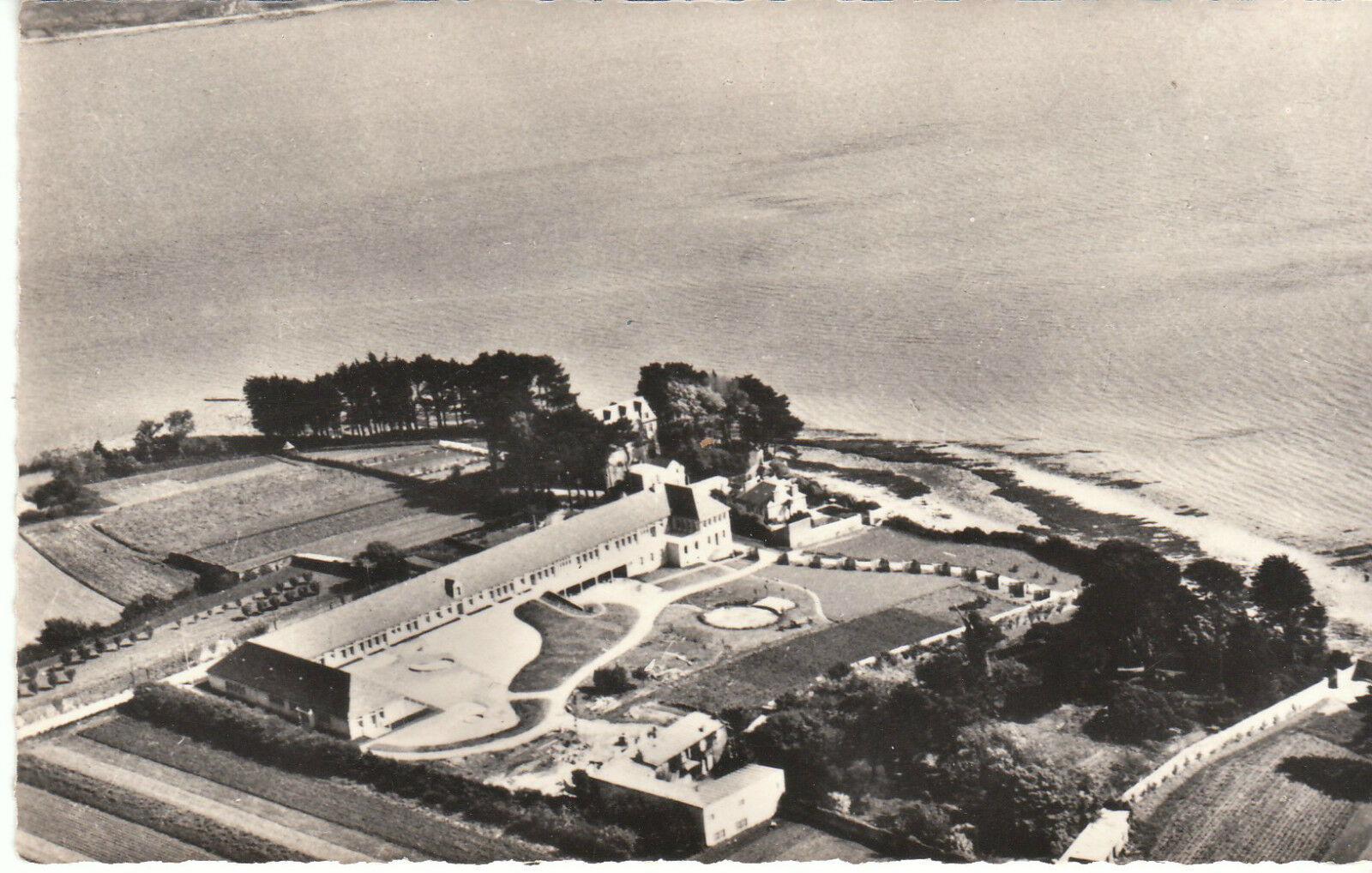

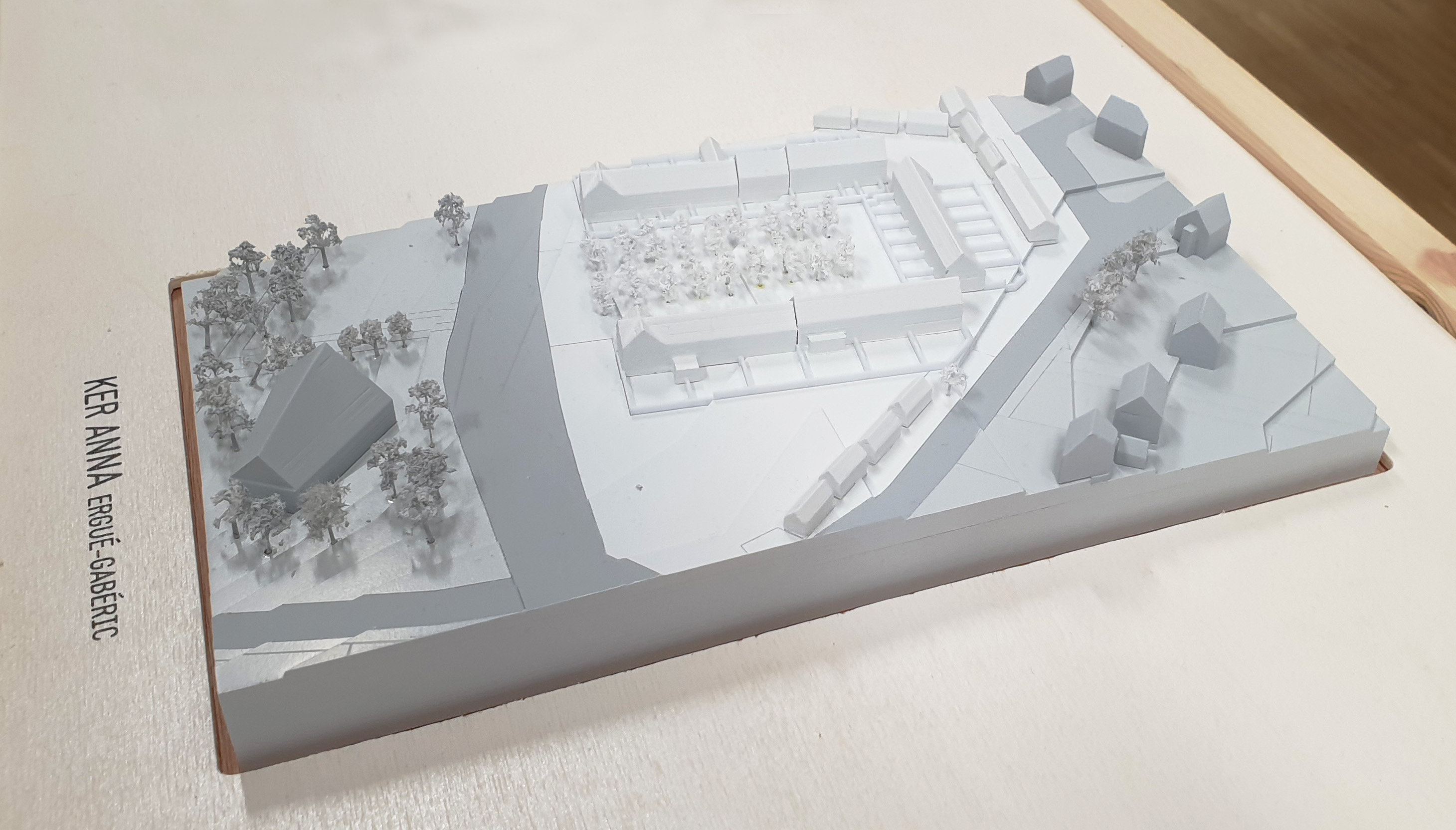

Selon Cédric Pietralunga, Michel Bolloré, au bord de la faillite, aurait sombré dans la déprime[23]. Il faut dire qu’avec la vente de la cité ouvrière de Keranna en 1977, puis la cession des écoles Bolloré et du patronage, c’est toute une époque qui disparaît[24]. Licenciements et grèves se multiplient. Malgré les plans sociaux qui réduisent les effectifs de moitié, les papeteries perdent plus d’un million de francs par mois en 1980. En 1981, Michel se retire de des fonctions. En 1983, le site d’Odet ferme.

Curieux de tout

Comme ses deux frères, Michel est avide de culture. Monique, son épouse, lectrice pour Gallimard, lui voit « une curiosité insatiable et une culture encyclopédique sur beaucoup de sujets. Mon mari, comme Gwenn, avait une mémoire exceptionnelle. Il récitait des poèmes aussi bien que des passages entiers de romans ou de traités d’économie[25]! » Au même titre que Gwenn-Aël, il aurait été un bibliophile averti. Jean Bothorel, hagiographe de la famille, rapporte une anecdote à ce sujet. Lorsque Céline veut lui vendre le manuscrit de Nord, qui raconte sa fuite en Allemagne après la guerre, Michel en propose un prix si bas que l’auteur, furieux, se retourne vers Gwenn, son frère Cadet, qui lui achète le document.

Michel Bolloré meurt le 2 mai 1997 à Paris. Il est enterré au cimetière de Passy, aux côtés de son épouse, décédée en 2009.

Synthèse rédigée par Marilyne Cotten.

Notes :

[1] Gwenn-Aël Bolloré, Né gosse de riche, Rennes, éditions Ouest-France, coll. Latitude ouest, 2000, p. 33 : « [Mon institutrice] a eu mon frère quelques années auparavant et dit sentencieusement en parlant de lui : "Il est glorieux, Monsieur Michel !" Elle avait vu juste. »

[2] Ibidem, p. 21.

[3] Ibidem, p. 26.

[4] Ibidem, p. 30.

[5] Ibidem, p. 44.

[6] De ce mariage naîtront cinq enfants : Chantal, Françoise, Michel-Yves, Laurence et Vincent.

[7] Par sa mère, Monique Follot est aussi la descendante d’une célèbre famille juive alsacienne, les Cerf Berr, qui ont été des acteurs majeurs de l’émancipation des Juifs de France. Cerf Berr de Medelsheim (1726-1796) fut syndic de la Nation juive (la Medina) et, son fils, Théodore/Todross Cerf Berr (1765-1836) fut représentant des Juifs d'Alsace aux États généraux en 1789, membre de l'Assemblée des notables et du Grand Sanhédrin. Voir https://www.alsace-histoire.org/netdba/cerf-berr-medelsheim/

[8] Ibidem, p. 114.

[9] Réalités, Paris, Société d’études et de publications économiques, Noël 1949, p. 100-106.

[10] « Michel Bolloré », L’Entreprise, n° 3, 1er mai 1953, p. 30.

[11] Chiffres donnés en 1949 par la revue Réalités, op. cit.

[12] L’Entreprise, id.

[13] Jean Bothorel, op. cit., p. 61 : « Jacques Duhamel […] était un véritable sésame dans les milieux du pouvoir ». Dans leur ouvrage, Nathalie Raulin et Renaud Lecadre insistent sur le rôle du réseau de relations dans la reconquête des capitaux par Vincent Bolloré.

[14] Cédric Pietralunga, « Vincent Bolloré, l’opportuniste », in M, le magazine du Monde, supplément n°21384, Paris, Société éditrice du Monde, 19 octobre 2013, p. 67-72.

[15] Jean Bothorel, op. cit., p. 60.

[16] Cité par Christine Le Portal, "Bolloré, des papeteries à la haute technologie", ArMen, n°26, avril 1990, p. 12.

[17] Nous n’avons pas trouvé la date de cet événement-clé, mentionné toutefois avant 1975. Dans les années 1960, Michel Bolloré aurait aussi exercé des fonctions de conseil auprès de la présidence de Spie Batignolles (liée au baron Empain). En outre, il aurait été l’un des administrateurs de Schneider, de Jeumont-Industrie, de Jeumont-Schneider, de Paribas, de Job et de Société de banque et de participation. Ces informations fournies par Wikipédia ne sont néanmoins pas sourcées.

[18] Jean Bothorel, op. cit., p. 69. Le récit de la crise de 1975 par Jean Bothorel est lacunaire.

[19] Selon Jean Bothorel, il aurait fait appel, dans un premier temps, au baron Empain.

[20] Nathalie Raulin et Renaud Lecadre, Vincent Bolloré, Enquête sur un capitaliste au-dessus de tout soupçon, Paris, Denoël, coll. Impacts, 2000, p. 35.

[21] Id.

[22] Jean Bothorel, op. cit., p. 70.

[23] Son fils, Vincent, réfute dans le livre de Jean Bothorel.

[24] Cédric Pietralunga, op. cit. : « Le patriarche dut vendre une partie de l’empire pour subsister, même les maisons de Bretagne construites […] pour loger les ouvriers. »

[25] Propos rapportés par Jean Bothorel, op. cit., p. 55. Entretien mené le 13 avril 2007.

René III fut président directeur général de la papeterie de 1946 à septembre 1974. Comme il n'a pas une passion dévorante pour les activités d'industriel, ses deux jeunes frères seront donc les vértiables patrons de l'entreprise. Ceux-ci se répartiront les tâches en fonction de leurs compétences : à Michel la gestion administrative, commerciale et financière ; à Gwenn-Aël la direction technique. Pendant cette période, les trois frères prennent deux initiatives qui engagent un tournant dans l'histoire de l'entreprise : la fabrication de papier condensateur à Casacadec et la création d'un usine aux États-Unis. D'une extrême finesse, le papier condensateur agit sur l'intensité et la tension du courant électrique. Il devient l'un des éléments fondamentaux des postes à transistor, des ordinateurs et de tout le matériel des télécommunications. Quant à la nouvelle usine aux USA, elle est créée à la demande de clients américains en Caroline du Nord. Bolloré y détient 50 % des actions. Cette usine, "Ecusta", est achevée en mai 1939. Mais les relations d'affaires entre la France et les États-Unis vont s'interrompre. Les Américains décident d'agrandir Ecusta pour couvrir leurs besoins. Les papeteries Bolloré perdent donc l'un de leurs plus gros clients. À la fin de la guerre, les Bolloré vendent leurs parts dans Ecusta et, avec l'argent reçu, rachètent la totalité de l'usine de Troyes.

René III fut président directeur général de la papeterie de 1946 à septembre 1974. Comme il n'a pas une passion dévorante pour les activités d'industriel, ses deux jeunes frères seront donc les vértiables patrons de l'entreprise. Ceux-ci se répartiront les tâches en fonction de leurs compétences : à Michel la gestion administrative, commerciale et financière ; à Gwenn-Aël la direction technique. Pendant cette période, les trois frères prennent deux initiatives qui engagent un tournant dans l'histoire de l'entreprise : la fabrication de papier condensateur à Casacadec et la création d'un usine aux États-Unis. D'une extrême finesse, le papier condensateur agit sur l'intensité et la tension du courant électrique. Il devient l'un des éléments fondamentaux des postes à transistor, des ordinateurs et de tout le matériel des télécommunications. Quant à la nouvelle usine aux USA, elle est créée à la demande de clients américains en Caroline du Nord. Bolloré y détient 50 % des actions. Cette usine, "Ecusta", est achevée en mai 1939. Mais les relations d'affaires entre la France et les États-Unis vont s'interrompre. Les Américains décident d'agrandir Ecusta pour couvrir leurs besoins. Les papeteries Bolloré perdent donc l'un de leurs plus gros clients. À la fin de la guerre, les Bolloré vendent leurs parts dans Ecusta et, avec l'argent reçu, rachètent la totalité de l'usine de Troyes.

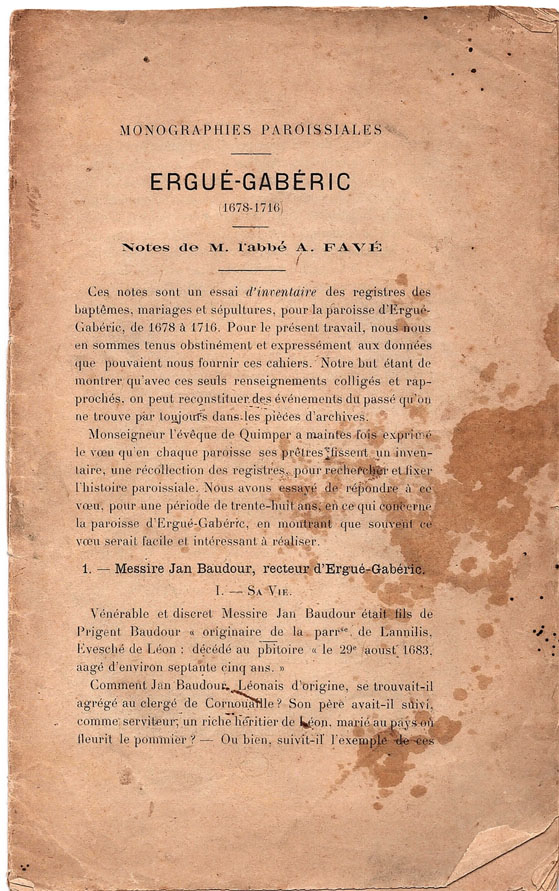

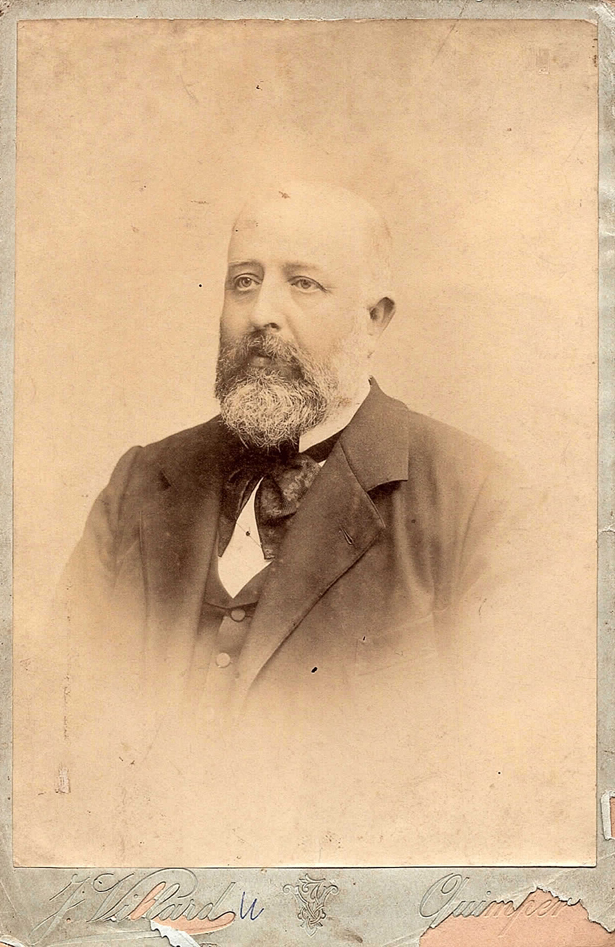

L'abbé Antoine Favé (1855-1914), qui fut vicaire à Ergué-Gabéric à la fin du XIXe siècle, produit en 1891 la première monographie de la paroisse, sur la période allant de 1678 à 1716. Il s'agit de "notes" (15 pages au total) tentant d'inventorier les registres de baptêmes mariages et sépulture. Elles font suite à une demande de l'évêque de Quimper, souhaitant que les prêtres fixent l'histoire paroissiale de la commune où ils exercent.

L'abbé Antoine Favé (1855-1914), qui fut vicaire à Ergué-Gabéric à la fin du XIXe siècle, produit en 1891 la première monographie de la paroisse, sur la période allant de 1678 à 1716. Il s'agit de "notes" (15 pages au total) tentant d'inventorier les registres de baptêmes mariages et sépulture. Elles font suite à une demande de l'évêque de Quimper, souhaitant que les prêtres fixent l'histoire paroissiale de la commune où ils exercent. Pendant la débâcle qui suit l'arrivée des troupes d'Hitler en France, Marie Thubé-Bolloré, la mère de Michel, décide d'éloigner ses enfants de Paris, ville menacée par les bombardements. Elle s'installe chez un proche à Orléans. La famille se replie ensuite sur ses résidences finistériennes, puis revient à Paris fin août 1940. En 1940, René III est fait prisonnier à Angoulême, s’évade et entre dans la Résistance. Gwenn-Aël le rejoint à Londres en 1942. Ensemble, ils s’engagent dans les FFL sous le nom de « Bollinger ».

Pendant la débâcle qui suit l'arrivée des troupes d'Hitler en France, Marie Thubé-Bolloré, la mère de Michel, décide d'éloigner ses enfants de Paris, ville menacée par les bombardements. Elle s'installe chez un proche à Orléans. La famille se replie ensuite sur ses résidences finistériennes, puis revient à Paris fin août 1940. En 1940, René III est fait prisonnier à Angoulême, s’évade et entre dans la Résistance. Gwenn-Aël le rejoint à Londres en 1942. Ensemble, ils s’engagent dans les FFL sous le nom de « Bollinger ». Après la guerre, les frères Bolloré souhaitent diversifier la production et les débouchés. Ils veulent plus mettre leurs œufs dans le seul panier de l'OCB. À la Libération, ils réorganisent donc le matériel, le personnel, les importations et les exportations pour répondre à de nouveaux besoins. Gwenn-Aël met en production plusieurs papiers innovants, dont le papier condensateur, qui occupera plusieurs machines. Parmi autres produits de Bolloré, les sachets à thé et le papier carbone se vendent aussi bien juqu'au début des années 1960.

Après la guerre, les frères Bolloré souhaitent diversifier la production et les débouchés. Ils veulent plus mettre leurs œufs dans le seul panier de l'OCB. À la Libération, ils réorganisent donc le matériel, le personnel, les importations et les exportations pour répondre à de nouveaux besoins. Gwenn-Aël met en production plusieurs papiers innovants, dont le papier condensateur, qui occupera plusieurs machines. Parmi autres produits de Bolloré, les sachets à thé et le papier carbone se vendent aussi bien juqu'au début des années 1960.  Dans les années 1960, l’industriel est une figure de la vie mondaine parisienne. Il fréquente l’écrivaine Françoise Sagan et le peintre Bernard Buffet, mais aussi de grandes personnalités du monde politique : Jacques Duhamel

Dans les années 1960, l’industriel est une figure de la vie mondaine parisienne. Il fréquente l’écrivaine Françoise Sagan et le peintre Bernard Buffet, mais aussi de grandes personnalités du monde politique : Jacques Duhamel

Le fils de marchand

Le fils de marchand

La famille Bolloré vit à Nantes, à Odet et dans de nombreuses résidences secondaires, en particulier à Beg Meil, en Fouesnant, où elle dispose de trois villas. Elle peut également profiter d'un yacht de 32 mètres (le Dahut II). Dans

La famille Bolloré vit à Nantes, à Odet et dans de nombreuses résidences secondaires, en particulier à Beg Meil, en Fouesnant, où elle dispose de trois villas. Elle peut également profiter d'un yacht de 32 mètres (le Dahut II). Dans

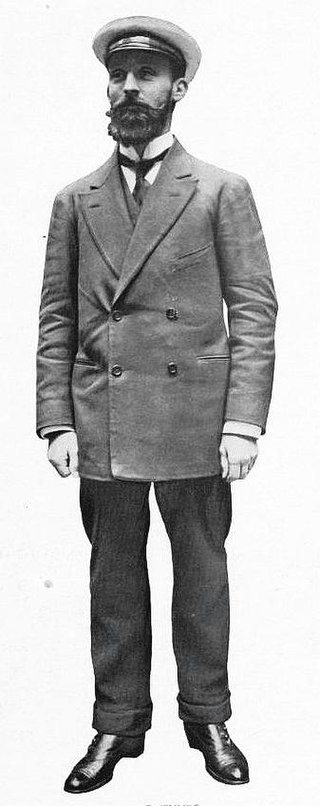

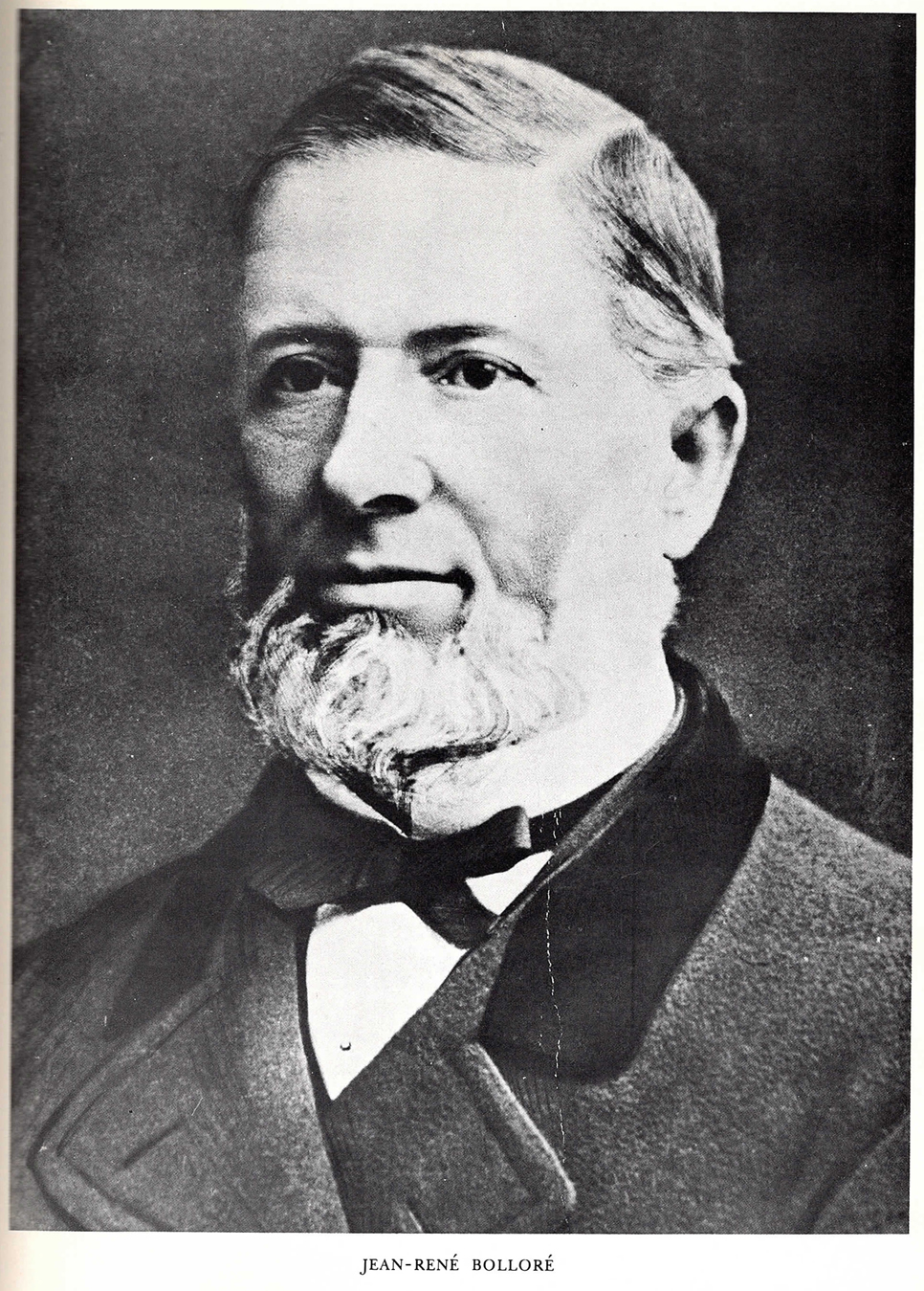

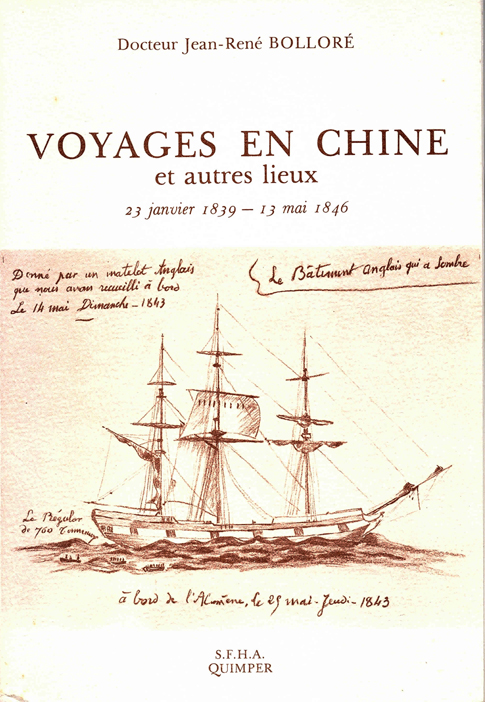

Son diplome de chirugien de troisième classe en poche, Jean-René Bolloré embarque à 20 ans sur un frégate de 52 anons, l'Amazone. Commence alors une vie de bourlingue, qui le conduit de Brest en Chine, en passant par la Méditerranée et le Brésil. La vie en mer de Jean-René est connue grâce au journal de bord qu'il a écrit : "Voyage en Chine et autres lieux". Ce texte a été publié par la Société finistérienne d'histoire et d'archéologie en 1979 et préfacé par Gwen-Aël Bolloré, son descendant. Dans ce récit de voyage, on le voit protestant contre l'état sanitaire du bateau ou s'affrontant au commandant qui refuse la rapatriement d'un matelot dysentérique. Il y dit aussi l'ampleur de son travail : en 1843, il dénombre 256 interventions, tous cas confondus. Les maladies vénériennes, apportées de Chine, occupent une grande partie de son temps.

Son diplome de chirugien de troisième classe en poche, Jean-René Bolloré embarque à 20 ans sur un frégate de 52 anons, l'Amazone. Commence alors une vie de bourlingue, qui le conduit de Brest en Chine, en passant par la Méditerranée et le Brésil. La vie en mer de Jean-René est connue grâce au journal de bord qu'il a écrit : "Voyage en Chine et autres lieux". Ce texte a été publié par la Société finistérienne d'histoire et d'archéologie en 1979 et préfacé par Gwen-Aël Bolloré, son descendant. Dans ce récit de voyage, on le voit protestant contre l'état sanitaire du bateau ou s'affrontant au commandant qui refuse la rapatriement d'un matelot dysentérique. Il y dit aussi l'ampleur de son travail : en 1843, il dénombre 256 interventions, tous cas confondus. Les maladies vénériennes, apportées de Chine, occupent une grande partie de son temps. Un discours de l'abbé Fouët pour le centenaire de la papeterie le présente comme un industriel avisé : "René a grandi dans l'usine ; si son éducation technique n'est pas très développée, il a, à un degré éminent, le tempérament d'un industriel et d'un homme d'affaires. S'il n'a pas la tête bien pleine, il a la tête bien faite, aurait dit Montaigne. S'il sait agir, il sait aussi consulter ; s'il sait parler, il sait se taire ; comme chef, le voilà à l'œuvre". Rappelons ici qu'il s'agit d'un discours de commande célébrant l'épopée Bolloré.

Un discours de l'abbé Fouët pour le centenaire de la papeterie le présente comme un industriel avisé : "René a grandi dans l'usine ; si son éducation technique n'est pas très développée, il a, à un degré éminent, le tempérament d'un industriel et d'un homme d'affaires. S'il n'a pas la tête bien pleine, il a la tête bien faite, aurait dit Montaigne. S'il sait agir, il sait aussi consulter ; s'il sait parler, il sait se taire ; comme chef, le voilà à l'œuvre". Rappelons ici qu'il s'agit d'un discours de commande célébrant l'épopée Bolloré.

Ecrivain, comédien et auteur dramatique elliantais né en 1926 décédé en 2014.

Ecrivain, comédien et auteur dramatique elliantais né en 1926 décédé en 2014.