Souvenirs de Jean Bernard, artisan-menuisier

L'apprentissage (1920-1935)

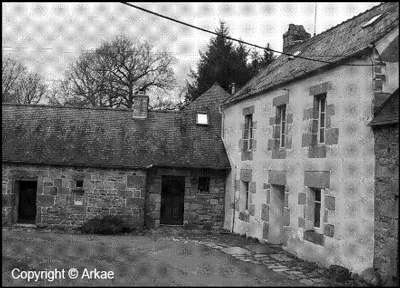

« Je suis né le 19 juin 1920 à Quénéac’h Daniel, en Ergué-Gabéric, et j’y ai vécu jusqu’en 1933, année où mes parents sont venus s’installer à Parc-Feunteun. J’ai deux frères.

A cette époque, il n’était pas question de scolarisation dès les deux ans, il fallait aller à pied à l’école. J’ai donc débuté à huit ans à l’école communale du Bourg, que j’ai quittée à quinze ans, le certificat d’études primaires en poche.

Mon père étant menuisier, j’ai démarré tout de suite avec lui mon apprentissage de charron-menuisier, m’initiant ainsi à tout travail du bois intéressant la campagne de cette époque. Je garde encore le souvenir de mes débuts à Kérourvois (près de Kerdévot).

Je me rappelle avoir vu mon père utiliser un tour à perche pour tourner du bois (toupies, petits manches…). J’entends encore ses conseils à mes débuts, et aussi son rire, alors que je n’avais pas parfaitement réalisé un objet. Je le vois aussi c’est sans doute un de mes plus anciens souvenirs- confectionner les fléaux pour le battage.

En 1950, je me marie et m’installe à Garsalec, presque en face de la forge Le Goff. J’y habite toujours. J’ai deux enfants, mais aucun n’a suivi les traces de leur père ni de leur grand-père. Je note cependant leur intérêt pour le travail du bois, et cela me fait plaisir .

Le bois : une véritable passion depuis 1935

Les premiers temps de mon activité, j’allais travailler à domicile, parfois à plusieurs kilomètres et par des chemins remplis d’eau en hiver, beaucoup de routes n’existant pas encore. Il fallait apporter les outils, tout le matériel, et le premier jour servait souvent au transport.

Chaque matin, j’arrivais avec de nouveaux outils, si bien qu’à la fin du chantier, je pouvais revenir avec près de 50 kg. sur le dos. Un soir, fatigué, j’arrivais près d’une rivière qu’il me fallait franchir sur un tronc d’arbre grossièrement équarri et glissant. J’ai cru que j’allais être bon pour un plongeon… Il y avait, c’est sûr, des jours plus difficiles.

Puis au bout des ans, je n’allais pratiquement plus à domicile, de nouvelles routes s’étant faites et l’automobile apparaissant. J’ai travaillé essentiellement sur la commune d’Ergué-Gabéric et, à l’occasion, un peu sur Elliant.

« Les premières années, je faisais tout ce qui accompagnait le travail et la vie à la campagne : harponnage, sciage, charrettes, barrières, brouettes, manches d’outils, râteaux, paniers, clayettes, ruches… C’était selon les besoins.

Puis la mécanisation s’est installée peu à peu. J’ai continué certaines de ces activités, mais comme je travaillais seul, j’ai du m’adapter et effectuer davantage de menuiserie de maison, des travaux de charpente, de restauration, et même, vers la fin de ma carrière, passer à d’autres travaux que je connaissais aussi : dallages, murs…

Ce détail va peut-être vous paraître incongru aujourd’hui, mais comme beaucoup d’artisans menuisiers de cette époque rurale, j’ai fait des cercueils, essentiellement pour le voisinage, les relations de proximité et de service étant alors bien plus fortes que de nos jours.

La fabrication d'une roue de charrettes

Le moyeu était soit en if, soit en acacia. Au départ, il était taillé grossièrement à la hache, puis mis dans un tour actionné à la main afin de le façonner. Il y avait 14 trous à percer pour les rayons taillés dans du chêne et de l’acacia, 7 pour chaque bois, et placés alternativement. Dans le milieu du moyeu, il y avait le coussinet en fonte, dans lequel s’emboîte l’essieu, qui n’était mis en place qu’après le ferrage de la roue.

Le moyeu, une fois fini, comportera 4 cercles en fer : les 2 du milieu étaient fixés en premier par le forgeron , puis les 2 autres seulement après le cerclage de la roue. Comme on le voit, les forgerons et les menuisiers exerçaient leur profession de manière complémentaire.

Quand le moyeu était revenu de la forge, et les rayons une fois taillés, il fallait faire bouillir le moyeu afin de pouvoir mettre les rayons en place. Un détail primordial à ne pas négliger : le rayon devait être mis un peu en biais, penché vers l’extérieur, sinon c’était la casse assurée : il ne faut pas oublier que les chemins, à cette époque, étaient souvent remplis d’ornières. Voilà pourquoi le rayon n’était pas posé droit.

Puis, pour poser les rayons, le compas était un outil précieux. C’était ensuite l’assemblage rayons-jante. La jante, en chêne, venait de plateaux coupés à la main. Elle prenait les rayons en sept endroits.

Une fois le tout assemblé, retour à la forge pour poser le cerclage, opération délicate nécessitant au moins trois personnes. Je crois que le cercle était un peu plus étroit que la roue, de 2 à 2 cm.1/2. Ce cercle devait être bien chauffé dans un feu, pour permettre sa dilatation, mais juste comme il le fallait. Sorti du feu avec de grosses pinces, il était posé sur la roue. C’était l’idéal s’il prenait bien sa place tout de suite. Le forgeron pouvait alors lui donner un coup de marteau en face de chaque rayon. Et il était très important de refroidir immédiatement le cercle en fer lorsqu’il était descendu sur la roue, sinon le feu prenait dans le bois. Cela se faisait en l’arrosant de seaux d’eau.

Je me rappelle d’un jour où il y avait 23 cercles à préparer. Pour être resté si longtemps auprès du feu, j’avais tous les poils des mains brûlés et je sentais le poulet rôti.

Pour préparer une paire de roues, il fallait environ une semaine. Le bois devait être bien sec. Il fallait 8 ans de séchage, sachant que le bois perd 1 cm. par an au séchage et qu’il fallait aboutir à une épaisseur de jante de 8 cm. La qualité du travail dépendait de tout cela.

Après avoir parlé longuement de la fabrication de la roue, il me faut, bien entendu, parler aussi des charrettes. En général, elles étaient faites en bois de châtaigner. Dans les fermes(du moins dans les plus conséquentes), il y avait souvent trois sortes de charrettes : la grande, la moyenne et la petite, chacune ayant son emploi.

La grande servait par exemple pour aller chercher du maërl à La Forêt-Fouesnant, le maërl servant d’amendement aux terres. La moyenne était utilisée pour les travaux courants (sortie du fumier…) et la plus petite convenait pour chercher la nourriture pour les animaux (trèfle, choux…). Je rappelle un fait de cette époque : les animaux avaient leur repas du matin avant les personnes, qui partaient à jeun couper et rentrer de quoi les nourrir.

Bois d'if mortel

Je pense pouvoir dire que je préférais travailler les bois durs, à savoir le chêne, l’if, le châtaignier, l’acacia...

Un souvenir me revient, concernant l’if : un moyeu en if avait été mis à bouillir dans de l’eau. Une fois cette eau refroidie, on l’avait utilisée pour la nourriture d’un porc. Le pauvre ! il en mourut ! L’if possède certains pouvoirs néfastes.

Retraite active depuis 1985

En 1985, à l’âge de 65 ans, j’ai pris ma retraite, faisant sans amertume le constat que les grandes entreprises remplaçaient peu à peu le petit artisan, et que divers autres matériaux se substituaient au bois : l’alu, le formica, le P.V.C. Le moment était donc bien venu de cesser mes activités.

Mais ce n’est pas pour autant que ma passion pour le bois m’a quitté. Il n’y a pas eu de jour où je ne fasse quelque bricolage dans mon atelier : jouets en bois, cannes, restauration, paniers…

J’avance vers mes 87 ans. Pour l’été 2007, je souhaite bien retrouver mon arbre, au marché de Kerdévot, soit 72 ans après mes débuts dans ce quartier qui m’a vu naître.

Prenez le temps de visiter le placître nouvellement replanté, et arrêtez-vous lorsque vous apercevrez un petit monsieur assis au fond de sa voiture, entouré de paniers en osier. Ce monsieur, c’est moi ».

Les fabrications ou réalisations en bois citées par Jean Bernard

- Des barrières, faites en bois de châtaignier. Pour une bonne durée, il fallait bien les fixer, et ne pas les malmener. Dans une ferme, où ce n'était pas le cas, je devais en refaire chaque année une douzaine.

- Des charrettes,

- Du sciage, avec la scie de long,

- Du harponnage

- Des auges à cochons,

- Des râteaux à foin, en noisetier et les dents en saule,

- Des manches à outilsen bois de noisetier

- Des clayettes, en bois de pin ou de sapin, jeme rappelle d’une commande de 300 clayettes pour une ferme où on faisait de la pomme de terre de sélection.

- Des cannes, en bois de frêne, la poignée étant en If ou en buis,

- Des barriques à restaurer. Parfois elles pouvaient servir de charnier. Le cerclage en fer ne résistait pas toujours au sel je devais le remplacer par un cerclage fait de bois de châtaignier, un bois de trois ans de pousse,

- De la menuiserie de maison : des châssis de porte, des portes, des fenêtres, des tables, des chaises, des cloisons, des lits, des escaliers, des échelles, des sommiers,

- Des meubles de cuisine ...

- Des hangars,

- Des paniers en osier. Je pense avoir fait mon premier panier vers mes 16-17 ans, et j'en fais encore !

- Des ruches en paille (peu, uniquement pour moi-même).

- Les ruches étaient faites de pailles de seigle cousues de ronces. Les ronces se ramassaient en hiver, après les gelées. Elles étaient coupées le plus loin possible, puis fendues en quatre et grattées pour en enlever le cœur, afin de garantir une bonne conservation.

- Des ruches à cadres aussi.

Attention au bois d'if

Je pense pouvoir dire que je préférais travailler les bois durs, à savoir le chêne, l'if, le châtaignier, l'acacia.....

Un souvenir me revient, concernant l’if : un moyeu en if avait été mis à bouillir dans de l'eau. Une fois cette eau refroidie, on l'avait utilisée pour la nourriture d'un porc. Le pauvre ! Il en mourut ! L'if possède certains pouvoirs néfastes.

Connaissez-vous ces outils ?

Dans son atelier aux odeurs de sciure, au sol jonché de copeaux, devant différents boisen attente de création et d’innombrables outils, riche et chacun une histoire, je remarque une flamme pétiller dans les yeux malicieux du maître, et je m'en entends questionner : « Et ça, tu connais ? »

Suit une longue liste de noms parmi lesquels beaucoup me sont étrangers,qui vient testermes connaissances. J’échappe à la note éliminatoire en reconnaissant le marteau,la scie, les ciseaux à bois. A votre tour de tester vos connaissanceen décrivant la fonction des outils suivants :

- Trusquin

- Guillaume

- Doucine

- Plane

- Varlope

- Tarière

- Bouvet

- Vilebrequin

Est-ce vraiment si facile ?

Témoignage recueilli par Jacqueline Le Bihan - Keleier Arkae n° 50 décembre 2006