La vie de Saint-Guénolé

- le cartulaire de Landévennec, en latin. La partie historique consiste en la narration de la vie de saint Guénolé avec :

- La Grande Vie par Gurdisten, IXe abbé de Landévennec, augmentée de commentaires ascétiques et parsemée de poèmes ;

- in La Vie des saints Bretons d’Albert Le Grand.

- Nombreuses autres vies de saints, écrits concernant Landévennec (frère Marc de Landévennec : l’ Abbaye de Landévennec de Saint-Guénolé à nos jours, Ouest-France, Rennes), monographies paroissiales, traditions populaires (légende de la ville d’Is).

Nous nous attacherons plutôt à quelques épisodes particuliers de sa vie qui la rendent caractéristique.

Nous nous attacherons plutôt à quelques épisodes particuliers de sa vie qui la rendent caractéristique.Tout d’abord, l’historicité de saint Guénolé semble aujourd’hui bien établie. Les récents travaux sur l’histoire de l’Abbaye de Landévennec ont permis d’attester la présence d’un saint ermite vers la moitié du VIe siècle à proximité du monastère primitif de Landévennec. Nous ne possédons pas toujours d’éléments aussi fondés concernant l’existence de ceux qui sont devenus nos saints bretons.

Saint Guénolé compte parmi les premiers saints nés sur la sol armoricain. A ce titre, il figure donc au nombre des 7 saints fondateurs de Bretagne.

Ses parents, Guen et Fragan, sont, comme cela se produit souvent dans la généalogie de nos premiers saints bretons des nobles émigrés de Bretagne insulaire. Son père est un neveu de Conan Mériadec. Fragan débarque en baie de Saint-Brieuc vers le début du VIe siècle avec son clan. L’étymologie en perpétue la tradition : Plouffragan serait ainsi l’endroit où il s’installa.

Elève modèle et doué, il se distingue aussi par ses premiers miracles: il rétablit la jambe brisée d’un camarade, en sauve un autre d’une morsure de serpent, ressucite un jeune homme tombé de cheval…

Mais le miracle le plus touchant est celui qu’il accomplit pour sa sœur Clervie. Un jars a arraché un œil à Clervie et l’a avalé. Un ange apparaît en songe à Saint-Guénolé pour lui enjoindre d’intervenir. Il lui indique que le coupable est le plus beau jars du troupeau. Saint-Guénolé retourne donc chez ses parents, s’empare du jars, l’éventre et retrouve l’œil de sa sœur. Il le replace aussitôt dans son orbite. Le jars ne se ressent nullement de l’opération et rejoint ses congénères...

Saint Patrick vient en rêve lui annoncer que le temps est venu pour lui de partir sur les routes pour poursuivre l’évangélisation de l’Armorique. Les pas de Guénolé le mènent à l’embouchure de l’Aulne, non loin de l’endroit où l’on a trace du monastère primitif. Guénolé ne l’a pas à proprement parlé fondé car sa construction est postérieure d’un siècle à la mort de Guénolé.

C’est à cet endroit que le roi Gradlon serait venu le trouver pour se mettre sous sa protection. Guénolé serait devenu son conseiller, souvent invité par Gradlon dans sa ville d’Is. Ayant reconnu en Dahut, la fille du roi, un être compromis avec le démon, il jette l’anathème sur Is mais sauve Gradlon de la destruction de sa cité par les flots.

Saint Guénolé aurait introduit le pommier en Armorique !

A Carnac, chapelle de Koetatos, on le prie pour avoir une abondante récolte de pommes de bonne qualité.

Il est intéressant de noter qu'Ergué-Gabéric possède deux édifices dédiés aux 2 premiers abbé de Landévennec : saint Guénolé et saint Guénaël (saint Guinal) son saint patron.

Vertus de Saint Guénolé :

Il protège les marins (pardon avec procession en mer à Penmarc'h, premier dimanche de septembre.

Les paysans l'invoquent pour faire mûrir les moissons. |

La Fondation de la chapelle du Kelenneg

Couffon et le Bars dans leur répertoire des églises et chapelles du diocèse de Quimper font remonter l’élévation de la chapelle au début du XVIe siècle Louis Le Guennec, dans un article paru en 1929 dans le bulletin paroissial « Kannadig Intron Varia Kerzévot » fait remarquer qu’un vitrail porte la date de 1554. Mais ce vitrail n’existe plus.

Par un aveu de 1680 conservé aux archives de Nantes et signé Jan de La Marche, nous apprenons que les seigneurs de Kerfors revendiquaient la fondation de la chapelle :

« … connaît estre fondateur d’une chapelle… en l’honneur de monsieur Saint Guénollay pour avoir icelle esté bâtie en son fonds par par la concession de ses prédécesseurs et avoir un écusson taillé en bosse dans le pignon occidental au dessus de la principale d’icelle et estre fondé de mettre et apposer ses armes en tout endroit d’icelle… »

L’initiative de la fondation remonterait donc à un certain Pierre de Kerfors qui signe des aveux en 1539 et 1549. Il semble que la fondation de la chapelle soit dûe à une convergence d’intérêts entre les moines et les sieurs de Kerfors. Mais, si les premiers citent la chapelle dans leurs biens en 1639, les sieurs de de Kerfors ne manquent pas 40 ans plus tard de réaffirmer leurs prééminences sur la chapelle.

Un souci permanent de maintenir l’édifice en état

Un souci permanent de maintenir l’édifice en état

1777 : la cloche « fendue depuis longtemps » est fondue chez le sieur Goubelin à Quimper. Elle pesait 291 livres.

1794 : procès verbal d’expertise des biens du Clergé: « elle est en très bonne réparation, plafonnée en entier à neuf… »

1943 : dépôt pendant la période de la guerre, de 722 caisses contenant les vitraux de Saint-Corentin, Saint-Matthieu, Penmarc’h, Peumerit, Pont Croix. En échange, la toiture a été réparée et des grillages ont été placés aux fenêtres.

1974 : restauration de Jean-Marie Puech, évoquée dans le bulletin municipal.

Les destructions :

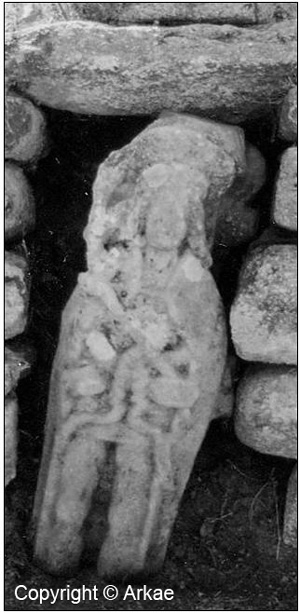

En 1794 le calvaire est encore debout. Le commissaire expert, dans son procès verbal d’expertise des biens du Clergé, inventorie « une croix en pierre de taille ayant un piédestal de 8 pieds de haut sur huit pieds de largeur dans les quatre faces. ». Ainsi, la Révolution lui fut peut-être fatale comme à tant d’autres éléments du patrimoine religieux. Aujourd’hui, il n’en reste que le vestige exposé dans la chapelle.

L’année 1911, le recteur Lein note dans son journal : « Le clocher de st Guénolé a été atteint par la foudre le 10 juillet vers midi et le toit est très endommagé. L’on a refait le clocher en ciment armé, mais le clocher est désormais et moins beau et moins haut….Les ouvriers avaient brisé une partie des pierres de l’ancien clocher et s’en étaient servis pour faire la maçonnerie de la base du nouveau clocher. Pour ce travail, M. le maire s'était entendu avec M. Hervénou, entrepreneur à l'Hôtel, Ergué-Gabéric. On a dépensé pour tout ce travail 1 600 francs (dont 6 ou 700 fournis par la compagnie d'assurances, 500 par l'église d'Ergué-Gabéric et le reste par le conseil municipal (la commune). Le jour même où le clocher avait été abattu, la foudre aussi avait tué plusieurs bêtes à corne chez Rannou.»

L’année 1911, le recteur Lein note dans son journal : « Le clocher de st Guénolé a été atteint par la foudre le 10 juillet vers midi et le toit est très endommagé. L’on a refait le clocher en ciment armé, mais le clocher est désormais et moins beau et moins haut….Les ouvriers avaient brisé une partie des pierres de l’ancien clocher et s’en étaient servis pour faire la maçonnerie de la base du nouveau clocher. Pour ce travail, M. le maire s'était entendu avec M. Hervénou, entrepreneur à l'Hôtel, Ergué-Gabéric. On a dépensé pour tout ce travail 1 600 francs (dont 6 ou 700 fournis par la compagnie d'assurances, 500 par l'église d'Ergué-Gabéric et le reste par le conseil municipal (la commune). Le jour même où le clocher avait été abattu, la foudre aussi avait tué plusieurs bêtes à corne chez Rannou.»

Extrait du journal de M. Lein, recteur d'Ergué-Gabéric de 1909 à 1914.

|

Saint Guénolé est fêté le 3 mars.

C'est pourquoi un petit pardon a lieu le premier dimanche de mars. A Ergué-Gabéric, le grand pardon a traditionnellement lieu le 2 juillet.

La trêve de Saint-Guénolé était une des plus importante de la paroisse par sa superficie. Les village de Tréodet, Kerrous, Skividan, LeLec, Kerfrés, Stanc Quéau, Kernoas, Griffonès, Quellenec, Beg ar Menez, Penanec'h, Kermorvan en faisaient partie.

|

Bernez Rouz - Keleier n°4 juillet 2000

Avant que ne se mette à circuler la rumeur comme quoi la petite vierge de Croas ar Gac se retrouve enfermée parce qu’elle a perdu sa tête, interrogeons ce que la mémoire a conservé de ses aventures. Jean Guéguen a recueilli pour nous dans les années 80, le témoignage de René Beulz (père) de Pennaneac’h. Et le livre de Gwenn-Aël Bolloré récemment paru aux éditions Ouest-France consacre lui aussi un passage à l’enlèvement de la petite vierge.

Avant que ne se mette à circuler la rumeur comme quoi la petite vierge de Croas ar Gac se retrouve enfermée parce qu’elle a perdu sa tête, interrogeons ce que la mémoire a conservé de ses aventures. Jean Guéguen a recueilli pour nous dans les années 80, le témoignage de René Beulz (père) de Pennaneac’h. Et le livre de Gwenn-Aël Bolloré récemment paru aux éditions Ouest-France consacre lui aussi un passage à l’enlèvement de la petite vierge.