Ergué-Gabéric dans Le Mag

Les landes de Kerho à Ergué-Gabéric dans le mag

Une page consacrée aux landes de Kerho dans la magazine de Quimper communauté : le mag.

Une page consacrée aux landes de Kerho dans la magazine de Quimper communauté : le mag.

En novembre 2010, le retable anversois, véritable trésor de la chapelle de Kerdévot, a été démonté par des spécialistes pour prendre la direction de l'atelier régional de restauration du patrimoine, à Kerguehennec dans le Morbihan. Il devrait retrouver sa chapelle à l'été 2012.

Déjà en partie restauré, il va faire l'objet d'une étude historique et artistique (5 600 €), d'un complément de conservation restauration (6 000 €), et d'une nouvelle présentation sécurisée dans la chapelle (24 000 €). Lundi soir, l'ensemble des conseillers a approuvé le lancement de ces travaux subventionnés à un minimum de 75 %. Il restera à la charge de la commune un maximum de 9 300 €.

Vitre protectrice coulissante

Seule l'étude historique et artistique chiffonne René Querrec d'Ensemble à gauche : « En période de crise, ces études, qui coûtent chères, pourraient être reportées. » Ce n'est pas l'avis de Jean-Paul Le Pohon qui estime que cette étude présente « beaucoup d'intérêt ». Elle permettra aux chercheurs de mieux documenter l'histoire de l'oeuvre et d'approfondir la culture artistique flamande de l'époque (1 500). Pour lui, les 9 300 € restants à la charge de la commune « peuvent se concevoir ».

Le maire n'a rien à ajouter, sauf à l'élu des Verts : « Nous t'avons écouté religieusement. »

L'étude historique et artistique portera sur l'analyse des décors du retable, la datation exacte de l'oeuvre, l'histoire des retables. Le complément du travail de restauration, déjà réalisé, concernera des traitements, la consolidation et la désinfection préventive du bois.

Le nouveau système de présentation du retable dans la chapelle de Kerdévot comprendra une base adaptée aux dimensions de l'autel en pierre, une caisse qui garantira une bonne ventilation et interdira l'accès aux rongeurs, une façade vitrée montée sur rails coulissants et ouvrant en trois parties verticales, des serrures. La disposition des vitres permettra une bonne lecture des statuettes de façade.

Le retable flamand, en chêne polychrome et doré, raconte la vie de la Vierge : nativité, dormition, funérailles, couronnement de la Vierge. Au XVII e siècle, ont été rajoutées les scènes de l'adoration des mages et de la présentation au temple.

À l'époque, l'importance des échanges commerciaux, par voie maritime, entre la Bretagne et les Flandres peut expliquer la présence de ce retable à Kerdévot.

Ouest-France - mardi 20 décembre 2011

Jean-René Blaise, adjoint chargé de l'environnement, du patrimoine et de la culture, prévoit que le retable de Kerdévot sera de retour en 2012 « sans doute avant le pardon de septembre. »

Jean-René Blaise, adjoint chargé de l'environnement, du patrimoine et de la culture, prévoit que le retable de Kerdévot sera de retour en 2012 « sans doute avant le pardon de septembre. »

En novembre 2010, le retable anversois, trésor de la chapelle de Kerdévot, avait pris la direction de l'atelier régional de restauration du patrimoine, à Kerguehennec dans le Morbihan, pour des travaux de restauration et de conservation.

Le retable va faire l'objet d'une étude artistique et historique qui permettra aux chercheurs de mieux documenter l'histoire de l'oeuvre et d'approfondir l'histoire flamande de l'époque (1 500). Cette étude, d'une valeur de 5 600 €, sera menée durant les mois de janvier et de février.

D'autre part, un maître d'oeuvre va être désigné, fin janvier, pour coordonner différentes opérations : fourniture d'un caisson de transport, 2 600 € ; fabrication d'une base adaptée au retable, 4 000 € ; fourniture et pose d'une vitrine devant le retable, 12 550 € ; installation d'un système d'alarme détecteur de mouvements, sirène intérieure et extérieure, avec report d'alarme sur astreinte, 5 000 € ; transport et installation, 3 800 € ; transformation de l'autel néogothique, 700 €.

Le conseil municipal a validé, par anticipation au budget 2012, un crédit de 45 000 € pour l'ensemble des travaux. Des travaux qui devraient être subventionnés à hauteur de 75 % minimum.

« L’Atelier Régional de Restauration en danger ». Une pétition circule actuellement sur internet en direction du conseil général du Morbihan et du conseil régional de Bretagne sur le risque de fermeture de l’atelier régional de Bretagne, installé dans des locaux du domaine de Kerguéhennec. Cette fermeture, que les personnels craignent pour l’été 2012, entraînerait la perte des sept emplois.

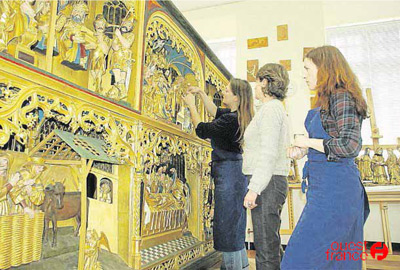

« L’Atelier Régional de Restauration en danger ». Une pétition circule actuellement sur internet en direction du conseil général du Morbihan et du conseil régional de Bretagne sur le risque de fermeture de l’atelier régional de Bretagne, installé dans des locaux du domaine de Kerguéhennec. Cette fermeture, que les personnels craignent pour l’été 2012, entraînerait la perte des sept emplois.Photo : Les personnels de l’Atelier restaurent des pièces de l’art religieux. Comme ici le retable anversois, trésor de la chapelle de Kerdévot à Ergué-Gabéric, une pièce maîtresse restaurée ici.

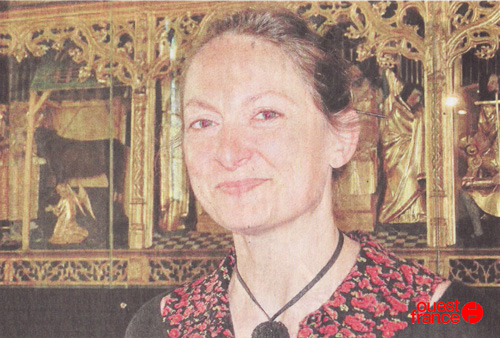

« Toute petite, je bricolais avec mon père. J'ai toujours aimé toucher et sentir les matériaux », raconte Marie- Cécile Cusson. Elle fait un peu partie de l'histoire de Kerdevot. Car c'est la restauratrice qui a mené, avec son équipe, la renaissance du retable flamand de la chapelle. Originaire de Charente-Maritime, Marie-Cécile a obtenu son diplôme en 1992, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle entre, en 1993, à l'atelier régional de restauration de Kerguéhennec. En 2010, le retable fait son entrée à J'atelier. " Pour commencer le traitement, nous l'avons conditionné dans une poche spéciale hermétique pour capter l'oxygène et détruire les insectes et microorganismes présents. Cette opération prend quatre mois ", explique Marie-Cécile Cusson.

« Toute petite, je bricolais avec mon père. J'ai toujours aimé toucher et sentir les matériaux », raconte Marie- Cécile Cusson. Elle fait un peu partie de l'histoire de Kerdevot. Car c'est la restauratrice qui a mené, avec son équipe, la renaissance du retable flamand de la chapelle. Originaire de Charente-Maritime, Marie-Cécile a obtenu son diplôme en 1992, à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle entre, en 1993, à l'atelier régional de restauration de Kerguéhennec. En 2010, le retable fait son entrée à J'atelier. " Pour commencer le traitement, nous l'avons conditionné dans une poche spéciale hermétique pour capter l'oxygène et détruire les insectes et microorganismes présents. Cette opération prend quatre mois ", explique Marie-Cécile Cusson.

« Ensuite, commence le traitement avec l'injection et le badigeonnage des zones boisées, le refixage des écailles, le dépoussiérage de l'œuvre, la consolidation du bois. » Le caisson de l'époque était victime du développement de micro-organismes. « À l'atelier, les études ont pu être réalisées sous contrôle hygrométrique constant, dans des conditions de confort optimal. » Depuis avril dernier, le retable a retrouvé une nouvelle jeunesse malgré ses 524 ans, et sa place dans la chapelle de Kerdevot. « Il faut maintenant penser à un suivi annuel pour constater l'évolution des conditions de conservation de l'œuvre », précise la restauratrice. Le retable, protégé des agressions par une vitrine spécialement conçue, est donc prêt à recevoir les visiteurs.

Jusqu'au 30 août, le retable de Kerdevot est visible à la chapelle, du mardi au dimanche, de 14 h 30 à 18 h 30 et le mercredi, de 14 h 30 à 20 h. Fermé le lundi.

Photo : Marie-Cécile Cusson, restauratrice du retable de Kerdevot.

Composition actuelle (conforme à la composition d'origine, 1680) :

Le tempérament est inégal, proche de celui préconisé par Schlick, mais légèrement moins affirmé. La composition du plein-jeu est conforme à celle de l'orgue français classique, par exemple à celle de Dom Bédos, avec les reprises sur les Fa et Ut.

Les tailles des tuyaux sont homogènes par famille de jeux : une taille pour les principaux, une pour les jeux flûtés. Le bourdon 8 possède des tuyaux de plusieurs jeux anciens, bourdons ou flûtes. La trompette 8, de Dallam, n'a probablement pas été d'abord destinée à Ergué-Gabéric. Les tuyaux, trop longs ne pouvaient trouver place dans le buffet, et elle parle mieux avec une pression légèrement plus basse que celle des autres jeux.

Les bouches sont assez basses. Beaucoup avaient été relevées au cours des siècles, mais il a été possible de retrouver la hauteur d'origine, en se basant sur quelques tuyaux témoins, pratiquement non retouchés depuis leur fabrication.

Le buffet a retrouvé sa polychromie et ses dorures anciennes, que le XIXe siècle avait camouflées sous une couche de peinture marron. La tourelle centrale a la forme d'une proue de navire, ce que l'on retrouve dans les autres buffets Dallam, les tourelles latérales, plus courtes, s'arrondissent au-dessus des encorbellements.

Le buffet a retrouvé sa polychromie et ses dorures anciennes, que le XIXe siècle avait camouflées sous une couche de peinture marron. La tourelle centrale a la forme d'une proue de navire, ce que l'on retrouve dans les autres buffets Dallam, les tourelles latérales, plus courtes, s'arrondissent au-dessus des encorbellements.

La décoration sculptée est des plus simples dans la partie basse, mais s'orne d'anges à la trompette dans les hauteurs. On trouve aussi des anges musiciens sur les fresques décorant la tribune avec l'inscription en latin "Laudate Dom in timpano et choro. Laudate Eum in chordis et organo". Ces panneaux peints, eux aussi restaurés en 1980, rehaussent le buffet de leurs chaudes couleurs.