Le retable flamand de Kerdévot

Le retable flamand du XVe siècle est le joyau de la chapelle de Kerdévot. Il n'en existe que deux en Bretagne celui de la cathédrale de Rennes et celui d'Ergué-Gabéric. Ce chef d'oeuvre a été étudié par Gildas Durand et photographié par l'Abbé Morvan lors du cinquième centenaire de la chapelle en 1989. Il a fait l'objet d'une publication Kerdévot 89 aujourd'hui épuisée.

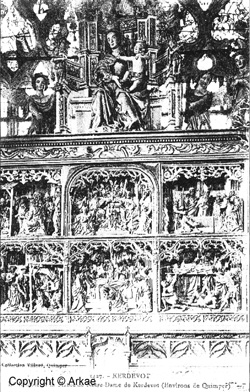

Photos : (à gauche) Le retable de Kerdévot (photo 1989).

(A droite) Le retable de Kerdévot surmontée de la statue de la Vierge Notre-Dame de Kerdévot (photo d'avant guerre 39-45). Le retable a été déplacé en 1945.

Fiche signalétique

|

Dimensions

|

Largeur : 310 cm au total, 100 cm pour un panneau

Hauteur : 170 cm au total, 85 cm pour un panneau

|

|

Materiau & technique

|

6 scènes sculptées en bois Ronde-brosse dorée, argentée, et polychromée.

|

|

Etat

|

Etat ancien : problablement en forme de T renversé. Les deux scènes latérales supérieures furent ajoutées au XVIIe siècle. Fort dégradé par des vols. Les lettres que portaient le Grand Prêtre de la Présentation et son acolyte, sur leur couvre-chef respectif, ont disparu lors de la «restauration». Les carnations des visages sont des exagérations naïfiantes. Classé Monument Historique le 14 juillet 1898 pour les parties originelles et le 23 juillet 1931 pour les partie modernes. Le 6 novembre 1973, 11 statues furent volées de l'ensemble, certaines sont retrouvées en avril 1974.

|

|

Datation & attribution

|

1480-1490, et ajouts du XVIIe siècle. Malines pour la huche ; Malines et Anvers pour les figures.

|

|

Bibliographie

|

Parmi une bibliographie assez vaste, retenons : Major FATY BSAF VIII 1880-81, 56-61 Abbe FAVE BSAF XXI, 1894, 102-108 JM ABGRALL BSAF XXI 1894,94-101 Gildas DURAND : thése de doctorat en Histoire de l'Art. Kerdevot 89, livre d'or du cinquième centenaire

|

La légende du retable

Jean-Marie Déguignet, dans ses Contes et légendes populaires de la Cornouaille bretonne, nous relate la légende :

« Les deux plus grands miracles qu'on attribuait à cette Mère de Dieu [de Kerdévot] étaient d'abord d'avoir fait venir dans sa chapelle un grand tableau sculpté représentant toutes les aventures de son fils aîné, et d'avoir empêché durant le grand choléra d'Elliant, ar Vosen, la peste personnifiée, d'entrer dans sa paroisse.

Le grand tableau avait été vu voguant au hasard sur un bateau plat dans la baie de Quimper. De loin, on le voyait briller au soleil et il paraissait tout en or, mais dès que l'on essayait de l'approcher il disparaissait. Tous les curés des paroisses environnantes étaient venus là en grande procession, essayant d'attirer à eux cette merveille mystérieuse. Mais toujours le tableau s'éloignait d'eux et s'évanouissait. Enfin, les curés d'Ergué-Gabéric après avoir été aussi au nom de leur saint patron Guinal songèrent à y retourner au nom de la Dame de Kerdévot. Cette fois, aussitôt que la procession arriva en vue de la baie, le tableau vint de lui-même au bord, et les curés et les assistants ne furent pas étonnés de voir là à côté d'eux une charette avec deux beaux boeufs attendant le tableau.

On le chargea dans cette charette inconnue, et aussitôt les boeufs partirent et allèrent seuls et en droite ligne à Kerdévot où ils se placèrent avec leur grande merveille devant la grande porte d'entrée, pendant que les cloches s'étaient mises en branle toutes seules.

Ce tableau fut placé sur l'autel où il est encore aujourd'hui et au-dessus duquel dominait la Mam Doue devenue grâce à Pie IX, la vierge immaculée. Les boeufs restèrent par là et les cultivateurs pouvaient les prendre quand ils voulaient pour travailler, mais à condition de ne les tenir que depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher.

Un jour un cultivateur, voulant achever une besogne quelconque, les garda après le coucher du soleil ; depuis, on ne les revit plus. On montre encore aujourd'hui deux auges en pierre dans lesquelles ces deux bonnes bêtes trouvaient toujours de l'eau à discrétion. »

Description des scènes

Le retable englobe six scènes, d'une iconographie cohérente.

Initialement, le retable se composait de quatre scènes :la Nativité ou Adoration des bergers, la Dormition de la Vierge, ses funérailles, son couronnement.

Vinrent s'ajouter à la forme originelle l'Adoration des Mages et une Présentation au Temple.

Nativité, Adoration des bergers

Nativité, Adoration des bergers

C'est le tableau qui a le plus souffert du vol de 1973. Il avait été amputé de 5 statuettes. Celle de la Vierge, la plus belle de l'ensemble, les mains jointes, la tête penchée, contemple son fils étendu à terre sur un pan de son manteau. Ont encore été volées, puis retrouvées, les statuettes de St-Joseph, d'un joueur de cornemuse, d'une femme portant une lanterne. Le petit ange, volé lui aussi, a réintégré sa place. Dans l'arrière-plan, derrière une clôture en osier, un très bel ensemble de trois bergers contemplant la scène. A remarquer la naïveté de leurs traits et leur expression admirative. L'un deux joue de la musette. Un quatrième, encapuchonné, apparaît derrière une petite fenêtre. Le boeuf et l'âne jouent leurs rôles. La moitié de la scène est abritée par une toiture délabrée, la charpente à nu. Photo détail

Dormition de la Vierge

Dormition de la Vierge

Marie est étendue sur sa couche, enveloppée dans son manteau, les bras croisés : à remarquer l'expression de sérénité, de paix, qui se dégage de ses yeux, restés ouverts. Trois statuettes volées, au devant de la scène, manquent à l'appel. L'absence de ces trois apôtres nuit à la profondeur de la scène. Derrière le lit funèbre sont groupés huit Apôtres dont trois portent des cierges, un au chevet, St-Jean, remarquable par sa jeunesse et sa chevelure blonde, St-Pierre revêtu d'une chape, empreint de gravité sereine. Tous contemplent Marie avec une expression de douleur immense, notamment St-Jean, l'Apôtre aux mains jointes et les deux qui s'essuient les yeux avec un pan de leur manteau. Deux petits anges, les mains jointes, vêtus de dalmatiques, planent dans les airs. Photo détail

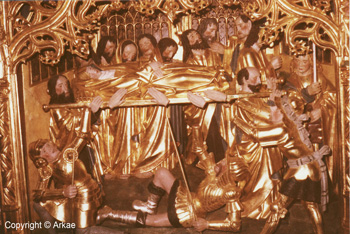

Funérailles de la Vierge

Funérailles de la Vierge

Deux apôtres portent respectueusement sur leurs épaules le brancard sur lequel repose le corps de la Vierge. Les dix autres, avec St-Jean en tête portant un cierge, forment un cortège plein de douleur. Trois soldats romains veulent s'opposer à la marche du cortège et portent une main sacrilège sur le brancard. Leurs mains se détachent de leurs bras et restent fixés au brancard qu'ils ont touché. On les voit, tombés à la renverse, se tordre de douleur. Cette légende, qui avait cours au Moyen-Age, est tirée des Evangiles apocryphes, et est également consignée dans le mystère breton du Trépas de Dame la Vierge Marie publié par M. de La Villemarqué, auteur du Barzaz Breiz. Photo détail

Couronnement de la Vierge

Couronnement de la Vierge

C'est un tableau merveilleux dans sa composition, l'attitude des personnages, les visages empreints de majesté du Père éternel et du Fils, la sérénité du visage de Marie, la grâce juvénile des anges musiciens. Le Père a la tête couronnée et le Fils la poitrine nue où l'on voit la blessure de son côté. Sur ses pieds et ses mains sont dessinés les stigmates des clous du crucifiement. Devant eux est agenouillée la Vierge Marie, les mains jointes et la tête découverte ; ses vêtements amples s'étalent sur les marches du trône. Le Père et le Fils tiennent une couronne au-dessus de sa tête. Surplombant ces trois personnages, plane le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe. De chaque côté du St-Esprit, deux anges portent la colonne de la flagellation et la croix de la Passion. De chaque côté de la scène, deux anges debout jouent du haut-bois et de la guitare ; deux autres assis jouent de la harpe et de l'orgue. Photo détail

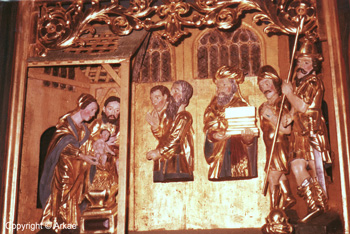

Adoration des Mages

Adoration des Mages

Marie, debout dans l'étable, présente son Fils au-dessus de son berceau. A ses côtés St-Joseph. Devant eux se tient une délégation de Rois Mages dont deux ont disparu : ils étaient placés sur le devant de la scène et masquaient ainsi les pieds du troisième et des deux jeunes gens de leur suite, ce qui explique cette découpure à la scie de la partie postérieure de ces trois personnages. En arrière de la scène, à droite, deux hommes d'armes portent des hallebardes. L'un deux a la moustache et la mouche du temps de Louis XIII, ce qui peut servir à dater ce tableau. Photo détail

Présentation au Temple

Présentation au Temple

La Sainte-Vierge, en manches bouffantes, offre son enfant Jésus au-dessus d'une grande table couverte d'un tapis brodé. St-Joseph est derrière elle. Le grand prêtre Siméon contemple l'enfant, les mains jointes. Deux autres prêtres l'accompagnent. Un jeune lévite tient un cierge. Une servante porte sur la tête une corbeille contenant les deux colombes qui seront le prix du rachat de l'Enfant-Jésus. Une autre, à genoux, tient un grand vase contenant l'eau de la purification. Ces deux derniers personnages se retrouvent dans les sculptures des autels de Lampaul-Guimiliau et semblent sortir du même atelier. Photo détail

Art des retabliers brabançons

Thème marial. Les scènes de l'Adoration des Bergers et de l'Adoration des Mages, ainsi que la Présentation ne contribuent guère à faire glisser le théme marial vers une histoire mixte qui serait ainsi et égalemet consacrée à l'Enfance du Christ.

En effet, la naissance de Jésus est, avant tout, l'une des Joies de Marie. Quand à la Présentation, c'est de celle da Vierge dont il s'agit, et non de celle de l'Enfant ; la Vierge est présentée au Temple quarante jours après la «Parturition», et la fête religieuse à laquelle correspond l'ancienne fête civile des «relevailles royales», est aussi appelée «Purification de la Vierge». Jeune femme prise parmi les femmes, elle était donc une mortelle avant d'être sanctifiée, quasi divinisée.

L'origine terrestre de la quasi-déesse est rappelée à Kerdevot par la figuration d'une pathétique veillée funéraire des apôtres au chevet de la Vierge. Comme l'on ne sait rien de la vie post-christique de la Vierge, mais seulement des circonstances de sa mort et de son ascension, sa «Dormition» est une des rares scènes de son histoire après la mort du Christ que les sculpteurs ont représentée.

Le chaud et le froid. Pour émouvoir, les retabliers jouent de toutes les techniques théâtrales de la mise en scène, de la "mise-en-scène" devrions-nous écrire. Notamment par une succession de scènes bien typées, de nature à solliciter des assentiments et des désaccords différenciés, et propres à narrer en faisant naître des sentiments contrastés, le Mystère de la vie de la Vierge tel qu'il est raconté à Kerdevot procède bien de l'art élaboré du théâtre médiéval de Mystéres. Tantôt la scéne est attendrissante, comme dans l'Adoration des Bergers, tantôt elle est révoltante, comme dans les Funérailles.

Dans le premier Joseph, humblement se décoiffe devant son fils, tandis que pour bercer le sommeil du nouveau-né les rudes Bergers commentent l'heureux événement avec force gesticulations et soufflent à perdre haleine dans leur instrument de musique.

D'autres, respectueusement et plus délicatement restent à l'écart, en dehors de la crèche. Généreusement, la sage-femme tient un fanal, à moins qu'il ne s'agisse de Salomé, s'émerveillant devant sa main reconstituée malgré son geste indiscret autant qu'impie, et que raconte l'apocryphe Pro-évangile de Jacques.

Un angelot guère plus grand que le Petit Jésus ne manque pas d'assister à la collective adoration, problablement dans l'attente impatiente de pouvoir jouer avec lui.

La scène des Funérailles, s'anime de sentiments autres. Le cortège funèbre à qui Jean ouvre le chemin en tenant la palme resplendissante est attaqué par des juifs aussi arrogants qu'incrédules. A la violence de leurs vilaines intentions, l'Esprit Saint oppose un cruel châtiment face auquel les armures des soudards sont bien peu de chose. Leurs mains se détachent des corps, et, nonobstant des souffrances atroces mais bien légitimées, restent collées au brancard mortuaire. Mais Jean ne reste pas insensible, et s'apprête, muni de la palme, à «marchander le rachat» au nom du Dieu magnanime et de la foi réconciliatrice.

Cette succession de chaud et de froid en des instantanés riches en détails fit le succès des rétables du Nord; celui de Kerdevot en est un exemple.

Figuration de l'espace. Comme dans l'art théâtral de la mise en scène, les retabliers surgérèrent la profondeur et l'éloignement des personnages par l'inclination du sol. Ceci permettait de présenter trés haut des scènes à être vues du bas, et de donner l'impression d'une succession de plans différents, seulement en étageant les divers acteurs d'une même scène sur le plan incliné : le plus haut figure alors le plus loin.

Ce n'est pas le cas à Kerdevot, sauf dans la scène supérieure du Couronnement de la Vierge. Non seulement la profondeur, mais aussi la largeur de l'espace-cadre d'une histoire, étaient soumises aux contraintes de la niche de chaque scène. A Kerdévot, le sculpteur a usé d'un stratagème beaucoup plus fréquent dans la peinture que dans la sculpture flamande pour augmenter la sensation de largeur.

Dans l'histoire de l' Adoration de Bergers, un intérieur, (celui de la crèche) est représenté dans l'intérieur (celui de la niche), de sorte que l'espace intermédiaire devient un extérieur. C'est là qu'est contraint de rester un berger, signalé par sa houlette.

Parfois, dans les scènes de parturition ou dormition, l'espace peut être dédoublé verticalement et non horizontalement, par un ciel-de-lit; ailleurs, ce peut être par un baldaquin (dans les comparutions), ou par une nature sauvage (dans les épiphanies).

La figuration de l'espace était donc, on le voit, une préocupation essentielle dans l'art du retable. Généralement dans les retables du Nord, une dentelle architecturale de dais d'une complexe technologie d'assemblage, plafonne la scène. Ces dais qui sacralisent par leur richesse, symbolisent peut-être aussi les cieux et à la fois la Providence supervisant toute scène terrestre.

On notera à Kerdevot, comme à l'accoutumée dans les retables brabançons, les contours des espaces de chaque niche. Cette dentelle n'a sans doute aucun rôle symbolique, mais tient bonne place dans l'arsenal des techniques à disposition du metteur-en-scène qu'est le sculpteur ... Coïncidant avec le plan-limite de chaque scène, délimitant l'espace-cadre de l'histoire contée d'avec le public, celui de la réalité, des spectateurs, des fidèles, la dentelle architecturale du devant des retables brabançons est encore assimiliable aux franges d'un rideau levé sur scène après les trois coups de bâton.

Ces résilles, que l'on remarque à peine dans le foisonnement général, montrent à elles seules la richesse du témoignage constitué par l'art de retabliers brabançons. Qui restera des heures devant le retable de Kerdevot y découvrira encore des aspects non remarqués lorsqu'il y repassera !

Dossier de presse : La restauration du retable