Géographie du Pays de Kerdevot

Par Colette JEHL

-

Quimper Hier et Aujourd'hui par Colette Jehl et Philippe Malot -editeur Ouest-France (1998)

-

Les Faïences De Quimper. Trois Siècles D'Histoire, De Passion Et De Savoir-Faire par Colette Jehl - Editeur : Faïenceries De Quimper HB Henriot (janvier 1996)

Ergué-Gabéric est une commune péri-urbaine. Elle se développe à l'est de Quimper. Limitée aussi par les communes de Briec, Landudal, Elliant et Saint-Evarzec, elle est traversée par la route départementale Quimper Coray – Saint-Brieuc et la voie rapide Brest-Lorient-Nantes. Un échangeur reliant ces deux axes routiers, ouvert fin 1985 a permis la création d'une zone industrielle très bien localisée.

La commune se situe en Pays Cornouaillais, à la limite du Pays Glazik (Quimper) et du Pays Melenik (Elliant) qui est inclus dans le Pays Fouesnantais. Cette réalité ancienne est toujours présente dans la mémoire collective et influence encore les mentalités.

Mais aujourd'hui, on sait que l'espace est « polarisé » ; qu'il s'organise à partir de Pôles de commandement qui exercent leur influence sur une région. Ergué-Gabéric est donc immédiatement située dans la zone d'influence de Quimper ; ville moyenne de 60 000 habitants, siège de la préfecture et du Conseil Général du Finistère regroupant tous les services administratifs ; place commerciale, ville de tourisme, centre universitaire et carrefour routier. Elle est devenue une commune « rurbaine ». De nouvelles relations se créent à l'intérieur de cet espace car les gens le vivent différemment etle perçoivent différemment. En 1984, « l'association pour la promotion et le développement du Pays de Quimper » regroupait les élus des communes limitrophes désirant œuvrer dans le sens de la coopération intercommunale. Ergué-Gabéric en fait partie.

1 - Description topographique

La commune se présente sous la forme d'un plateau d'environ 110 m d'altitude moyenne incliné du NE vers le SW et du nord vers le sud (Kergonan, Carpont 135 m, Le Lec 130 m, Poulduic 80 m). Ce plateau est profondément disséqué par le réseau hydrographique et n'offre plus aujourd'hui que des interfluves à sommet plat et flancs arrondis. Ce sont les versants des vallées, plutôt encaissées. Les nombreux ruisseaux qui découpent ce plateau sont des affluents du Jet ou de l'Odet qui servent de limite communale au sud, au nord et à l'ouest. Nous sommes ici dans le bassin hydrographique de l'Odet. Le Jet, son affluent qui le rejoint à la limite de Quimper, au Cleuyou forme un sous-bassin et la ligne de partage des eaux entre l'un et l'autre est exactement suivie par la route départementale Quimper-Coray. Les vallées et vallons suivent trois directions privilégiées et présentent souvent des tronçons rectilignes : NE - SW, WNW-ESE et NW-SE.

Le réseau hydrographique est bien hiérarchisé mais il y a des discordances entre l'ampleur du creusement et le débit bien faible des cours d'eau. Le chevelu hydrographique, assez dense, est surtout formé de ruisseaux minuscules contrastant en effet avec la profondeur des vallées. Celles de l'Odet et du Jet présentent des profils longitudinaux et transversaux complètement différents.

La Vallée du Jet, utilisée par la voie ferrée Paris-Quimper a un fond très plat, de largeur inégale (de 120 m à 370 m) et des versants très raides, entaillés par des valIons transversaux. Une forte dénivellation entre le plateau et la vallée s'attenue vers l'ouest (80 m à Kerdilès, 50 m à Kerellou, 40 m au poulduic) avec une certaine dissymétrie des versants puisque sur Saint-Evarzec, la dénivellation reste forte jusqu'au Mont Frugy à Quimper (65 à 70 m). Le ruisseau du Jet dans son débit actuel paraît bien sûr sans relation avec un relief aussi vigoureux. Il prend sa source près de Coray et reçoit un large éventail d'affluents à l'amont. Près de sa confluence avec l'Odet, il serpente en dessinant des petits méandres. Etant donné la faible capacité du lit mineur, le lit majeur que constitue cette vallée à fond plat est une zone inondable où l'eau déborde fréquemment en fin d'hiver. Les crues sont ainsi rapidement écrêtées mais tout dépend de la saturation préalable des sols. En été, les étiages sont sévères. Le Jet se réduit à un filet d'eau bien qu'il soit alimenté par quelques sources souterraines.

La Vallée de l'Odet, (E-W puis N-S) est aussi très encaissée. Les rares secteurs à fond plat correspondent à l'extrémité des lobes convexes de méandres. Au nord, il y a une nette dissymétrie des versants. Sur Ergué-Gabéric, celui-ci est beaucoup plus raide et la dénivellation y est plus forte (60 m) que sur Briec ou Kergonan à l'est (40 m). Au Stangala, le paysage est superbe et prend l'aspect de gorges sauvages et boisées. La dénivellation atteint plus de 80 m. Au sortir des gorges, après la carrière ; la vallée s'élargit jusqu'à Pont Odet et la pente de la rivière s'abaisse, zone inondable malheureusement urbanisée. L'Odet vient des Montagnes Noires qui sont très arrosées et ses crues peuvent se produire de novembre à mars, mais surtout en février. Conjuguées aux crues du Jet, elles peuvent être catastrophiques pour la ville de Quimper comme celle de février 1974 quand les sols saturés par les pluies ne retiennent plus les eaux.

Le paysage rural se présente comme un bocage à chênes pédonculés avec châtaigner et hêtres. Il est associé à un habitat dispersé en fermes isolées dont quelques anciennes maisons de maîtres et manoirs. Mais ce bocage est très hétérogène.

Dans les nombreuses vallées encaissées, aux versants pentus, le paysage retourne à l'état naturel. Les anciennes prairies permanentes, autrefois très prisées ; parcelles trapues de fond de vallée ou allongées parallèlement à la pente retournent à la friche. Envahis de ronces et de chardons, les fonds de vallées sont mal drainés. Quand elles ne sont pas vraiment en friche, ces prairies ne sont utilisées que l'été pour des coupes de foin. Sur les pentes, on a conservé des pâtures protégées de haies mais ici ou là, on remarque des reboisements en résineux, en timbre poste. Les agriculteurs n'ont plus le temps d'entretenir ces zones contraignantes. L'utilisation des prairies humides n'est plus une nécessité pour l'agriculture moderne car l'herbe se cultive (+ 50% de la surface agricole) et les grosses machines sont inadaptées. Néanmoins, par respect du patrimoine qui vient de leurs parents, les exploitants agricoles essayent de limiter le développement des friches.

Les interfluves présentent un aspect très hétérogène. La commune n'ayant pas été remembrée, on peut voir, juxtaposés des groupes de toutes petites parcelles trapues, fermées de haies et de vastes parcelles rectangulaires, découvertes et redivisées en lanières de cultures différentes. Certains agriculteurs ont ainsi arasé les talus à l'intérieur de leur exploitation en gardant les haies de limite de propriété et celles qui limitent les pentes. Disposer de vastes parcelles rectangulaires est un avantage car l'essentiel de la surface cultivée est aujourd'hui en « terre labourable ». Cependant, les secteurs en pente sont nombreux à Ergué-Gabéric et les haies retiennent la terre et les eaux de pluie ; le vent est assez fort, à dominante NW et W en hiver, et les bêtes, d'instinct se mettent à l'abri des haies or l'élevage bovin est présent partout. A l'exception d'une centaine d'hectares réservés aux cultures de légumes pour les conserveries ; herbe, blé, orge, ray-grass, maïs, betterave, colza, etc ... sont réservés à l'alimentation des bêtes. En 1987, 43 % des exploitations ont une orientation laitière ; 26 % pratiquent l'élevage bovin pour la viande (vache allaitantes, limousines, blondes d'Aquitaine ou embouche de charolais). Il y a peu d'élevage hors-sol (porcs, lapins, poulets) mais deux très gros producteurs d'œufs de Kernévez et Saint-André. Certains exploitants âgés, ne produisent que des céréales et des légumes pour la vente (12,6%) par l'intermédiaire de l'entreprise de travaux agricoles. Il existe aussi sur la commune, deux pisciculteurs sur le Jet, un maraîcher au Rouillen, un producteur de pommes à cidre près du bourg et un agriculteur biologique qui produit et vend son pain (pain complet et pain de seigle), à Kerveguen.

II - Etude géologique et morphologique

La structure géologique actuelle résulte de l'orogénèse hercynienne qui a bousculé le socle aplani après l'orogénèse cadomienne, et structuré le Massif Armoricain en grands domaines dont deux sont visibles à l'est de Quimper : le domaine Sud-Armoricain qui apparaît sur Saint-Evarzec et le domaine Centre-Armoricain qui couvre la commune d'Ergué-Gaberic ... et une bonne partie de la Bretagne Centrale. Les deux domaines sont séparés par la zone broyée Sud-Armoricaine qui correspond ici à la vallée du Jet et à la basse ville de Quimper.

La zone broyée Sud-Armoricaine est un couloir de déformation tectonique (cf. tectonique des plaques). C'est une cicatrice profondément enracinée dans l'écorce terrestre ; une grande zone de coulissages WNW-ESE.

On distingue en fait, deux grands accidents linéamentaires d'âges différents qui ont tendance à devenir parallèles et proches vers Quimper : au nord, (versant nord de la vallée du Jet) le linéament « Pointe du Van Angers », accident très ancien, réactivé lors des mouvements majeurs de l'orogénèse hercynienne et au sud (versant sud), le linéament « Pointe-du-Raz - Parlenay » qui est d'âge hercynien.

Cette zone de suture commence à jouer à partir de 340 Ma et se termine par une phase de coulissages dextres tardi-hercyniens (300 Ma) qui vont guider la montée de magmas leuco granitiques syntectoniques. Ces leucogranites constituent aujourd'hui l'essentiel des affleurements sur Ergué-Gabéric. Ce sont des granites clairs, à muscovite, à grain grossier, assez résistants à l'érosion.

Le domaine centre-armoricain comporte donc, sur la commune, des ensembles liés au fonctionnement de la zone broyée. Au sud, une ceinture de leuco granites, enracinée sur cette zone est plus ou moins étirée et mylonitisée aux environs de Kerdévot - Mez an Lez et Quénéach-Daniel - Castel. Le serrage, lors des phases de coulissages à provoqué le laminage, l'écrasement, le broyage des roches qui se sont retransformées sous l'effet de la pression en mylonites, voire ultramylonites, parfois sur plus d'un kilomètre de large.

Plus au nord, les leucogranites affleurent sous la forme d'unmassif allongé, « le massif d'Odet - Lestonan » délimité au nord par la vallée de l'Odet ; à l'ouest par les talus de Ty Mab Fourmant et Ty Gardien (sur Quimper) et au sud par la ligne carrière - Kerveady - Lestonan Vian - Saint-André - Kerlaviou. Ce massif est un batholite intrusif de même origine que les autres leucogranites. Il est découpé par un réseau de fractures et de diaclases denses.

En fait, les géologues pensent que les leucogranites forment ici, une seule et même masse de granite, subaffleurant sous les autres terrains, malgré la variété de leurs faciès.

Comme je l'ai dit, ces leucogranites sont intrusifs, c'est-à-dire que le magma visqueux s'est petit-à-petit mis en place dans des roches plus anciennes qui constituent aujourd’hui, les roches encaissantes. Elles ont été « digérées », et métamorphisées sous l'effet de la température (haute température et pression moyenne) mais il est difficile ici de faire la part d'un métamorphisme de contact et d'un métamorphisme régional. La disposition des affleurements souligne leur antériorité par rapport aux leucogranites car ils sont recoupés par la bordure sud du massif. Il s'agît d'une pari, de la trondhjémite, magma intrusif mis en place à la fin de l'orogénèse cadomienne dans les schistes brioveriens ; métamorphisés (rétromorphosés) en orthogneiss (gneiss sombre à biotite, à grain moyen) lors de la mise en place du massif d'Odet Lestonan ; et d'autre part, des schistes brioveriens ; série sédimentaire antécambrienne (650 Ma) plissée lors de l'orogénèse cadomienne et métamorphisée en micaschistes (schistes gris à staurotides qui donnent des sols argileux après altération). Ils affleurent au centre de la commune entre Pennervan, Quillihuec, Troland et Carpont ainsi qu'au NE à Kergonan et Kerautrel.

A la fin de l'orogénèse hercynienne, après les phases de serrage (mylonitisation) se mettent en place quelques filons de magma dioritique près de Kerdévot. C'est une roche sombre, riche en biotite et feldspath, à grain fin, proche des gabbros. Un peu plus tard, lors des phases de détente, des schistes charbonneux seront piégés dans des bassins effondrés au stéphanien (280 Ma) à Kergogn et Quimper-Jet ; en même temps que des fluides hydrothermaux circuleront dans les fractures, à l'origine de la formation des filons vers 400 à 230 degrés C° témoignant ainsi d'un refroidissement progressif du massif et d'une formation postérieure au paroxysme métamorphique. Enfin, vers la fin du trias, des failles NW - SE (faille Kerforne : Douarnenez - Concarneau) vont recouper les accidents coulissants. Sur Ergué-Gabéric, on en voit quelques-unes qui correspondent à ce réseau.

Mais de toute cette orogénèse hercynienne, il ne nous reste plus que la structure des affleurements car les montagnes ont été complètement érodées. Le massif Armoricain étant émergé, une surface d'érosion s'élabore dès le paléozoïque (surface post-hercynienne) elle est ensuite continuellement regradée au fur et à mesure des pulsations du niveau marin et des phases climatiques, jusqu'à l'éocène. On parle de surface polygénique éogène. Claude Klein nous dit dans sa thèse, qu'il s'agit d'une surface acyclique el la qualifie de pénéplaine à partir du tertiaire, mais André Guilcher critique quelque peu cette définition pour la Basse-Bretagne, tout en la considérant valable pour l'Ouest intérieur. On peut parler de surfaces cycliques dans les Monts d'Arrée par exemple. André Guilcher pose aussi la question non résolue d'une pénéplaine ... ou d'une pédiplaine ?

Que reste t-il aujourd'hui de cette surface d'érosion ? En l'absence de témoins, on peut penser que les secteurs plans les plus élevés du plateau correspondent à des éléments de la surface fondamentale vers 110-120 m (Quelennec, Lestonan Vian, Kerangueo, Troland).

Les zones de faiblesse de l'écorce terrestre où se manifestent facilement les mouvements tectoniques et leurs conséquences magmatiques vont rejouer à la fin du cénozoïque (miocène, pliocène) et au quaternaire jusqu'à nos jours puisque la terre a tremblé et grondé le 2 janvier 1959. L'épicentre du séisme se situait sur Elliant au niveau du grand linéament (la zone de Quimper témoigne d'une des plus forte séismicité régionale de Bretagne).

Cettenéotectomique est liée à l'ouverture de l'Atlantique et de la Manche dès le Crétacé (cf. tectonique des plaques). Les anciens accidents ont donc rejoué ; selon les directions privilégiées : WNW - ESE el NE -SW perpendiculaires et parallèles aux rifts ; et NW - SE. Ces mouvements de néotectonique ont rajeuni le massif ancien. Ils ont déformé, basculé vers le SW la surface fondamentale éogène. Ils ont favorisé le rejeu vertical d'accidents anciens et crée un relief en gradins dénivelés vers le sud. On peut ainsi considérer le versant méridional de la vallée du Jet comme un escarpement de faille, précédé de replats rocheux ou gradins de faille, car le rejeu vertical de l'accident coulissant est très probable.

Cependant Ergué-Gabéric est éloignée des points les plus élevés et le soulèvement ici, a été faible. C'est donc l'érosion différentielle qui joue le rôle principal. La reprise d'érosion est bien marquée du fait des modifications climatiques qui provoquent une concentration des écoulements et une incision linéaire dès le miocène. Le manteau d'altérites formé au tertiaire sous climat chaud est en partie nettoyé. Les rivières utilisent les lignes de fracture et s'enfoncent sur les zones altérées ou bien scient les roches dures en coulant selon la pente de la surface d'érosion basculée. Mais l'essentiel du creusement a été réalisé au pléistocène lors des périodes pluviales (interglaciaires) au lendemain des glaciations, sur les versants fragilisés par la cryoclastie. Le creusement s'est fait en fonction du niveau de base marin, dont les abaissements contrôlent la profondeur de l'encaissement des rivières. En effet, comme le soulèvement a été faible sur Ergué-Gabéric, les oscillations multiples du niveau de base dépendent surtout des variations eustatiques qui ont été au maximum de quelques mètres au dessous du niveau actuel de l'éémien (interglaciaire Riss-Würm) et d'au moins 100 mètres au-dessous du niveau actuel dans le courant du Würm. Le dernier réchauffement et la remontée Flandrienne de la mer qui s'en suivit favorisent un alluviennement des fonds de vallées el une tendance à l'hydromorphie des sols ainsi qu'un empâtement par des colluvions et coulées de solifluxion du dernier âge glaciaire (Würm). Le débit actuel est insuffisant pour déblayer les fonds d'argiles et de graviers. Les rivières ne peuvent plus creuser.

On peut donc dire que le versant septentrional de la vallée du Jet est un versant de ligne de faille en l'absence de rejeu prouvé. Le fort contraste de résistance a permis un déblaiement important et un élargissement rapide de la vallée qui est aujourd'hui adaptée à la largeur de la zone de broyage, les versants étant formés de leucogranites résistants ou d'ultramylonites. La vallée du Jet est une vallée de ligne de faille. Elle est adaptée à une structure faillée de grande dimension ; alors que la vallée de l'Odet est incisée. Après avoir été guidé localement par un système conjugué de failles orientées WNW-ESE et NE-SW au contact des leucogranites et des micaschistes tendres, "Odet forme un méandre serré dominé par l'échine de Griffonès. Ce méandre est guidé par deux fractures parallèles. Après avoir exploité cette zone de faiblesse, il doit trancher les leucogranites en gorge dans un tracé inadapté à la structure mais adapté à la pente. L'Odet est donc surimposé à la structure.

La surface d'érosion éogène dégagée du manteau d'altérites est dégradée en reliefs résiduels. On repère quelques belles formes typiques du modelé granitique : des collines à flancs convexes à Melennec et Boden, un alvéole très bien dessiné à Mez an Lez (cuvette tourbeuse évidée dans les roches altérées du socle, liée ici à un entrecroisement de lignes de fracture) ; des vallées de fracture (érosion linéaire sur les lignes de fracture où les roches sont broyées, fragilisées). Les deux meilleurs exemples sont la vallée du moulin de Pont ar marc'hat et celle du moulin du Faou.

Enfin, la dissymétrie des versants de l'Odet entre Ergué-Gabéric et Briec s'explique en partie par le contraste de résistance des roches, de même que les ultramylonites arment les parties hautes du relief vers Kerdévot, Quéneac'h-Daniel, Castel. Au centre de la commune par contre, le contact leucogranites - trondhjémite - micaschistes n'est guère mis en valeur. La structure du massif ancien nous a entrainés dans la nuit des temps aux alentours de - 700 millions d'années, mais le paysage que nous avons sous les yeux est le résultat de l'évolution récente (au maximum depuis - 10 Ma) responsable du relief actuel; un relief en creux.

GLOSSAIRE

BIOTITE : mica noir.

MUSCOVITE : mica blanc.

BATHOLITE : massif granitique dont les racines se perdent dans les profondeurs de l'écorce terrestre.

INTRUSIF(Granite) : résulte de la montée du magma jusqu’à la surface par son intrusion dans l’épaisseur de l'écorce où il se consolide à des profondeurs variables. On peut opposer le magmatisme intrusif au magmatisme extrusif plus communément appelé volcanisme.

COULISSAGE (zone de) : les linéaments de la zone broyée Sud-Armoricaine correspondent à des faillesqui n'ont pas joué verticalement mais latéralement ; les blocs glissant l'un contre l'autre vers la gauche puis vers la droite (coulissage dextre) sous l’effet d'une tectonique de compression.

METAMORPHISME : modification profonde des roches sous l'action de différents agents d'origine endogène. Le métamorphisme de contact, est associé à la mise en place du magma. La roche encaissante subit une transformation à son contact sous l’effet de la pression, de la température et de la profondeur. Le métamorphisme régional s’effectue en profondeur et affecte de vastes étendues.

OROGENESE : génèse des montagnes, suppose la mise en place d’un volume montagneux.

TECTOGENESE (tectonique): mouvements donnant naissance auxstructures. On parle de tectonique cassante (failles) ou de tectonique souple (plissements).

ORTHOGNEISS : roche métamorphique ; gneiss qui s'est formé par transformation d’une roche magmatique - (paragneiss ;transformation d'une roche sédimentaire).

SYNTECTONIQUE : contemporain de la tectogénèse (du grec syn : avec).

CRYOCLASTIE : fragmentation d'une roche sous l’effet de l’alternance du gel et du dégel de l'eau contenue dans ses fissures.

EUSTATISME: ensemble des mouvements positifs ou négatifs du niveau de la mer, qui sont dus à une variation de l'englacement des Continents.

III - L'antimoine à Kerdévot

Le minerai d'antimoine se présente sous la forme de sulfure d'antimoine ou Stibine (Sb2 S3). Il cristallise en prismes allongés, disposés en groupes d'aiguilles. Sa dureté est faible, et sa teinte gris de plomb avec éclat métallique.

La stibine se trouve dans des filons hydrothermaux à gangue quartzeuse formés à basse température. C'est-à dire qu'elle s'est formée par la cristallisation de substances dissoutes dans les eaux thermales, et déposées dans des fissures où ces eaux circulaient. Un des éléments les plus constant de la gangue est le quartz. Or, le quartz anhydre fond à 1 700° C. Comme on n'observe jamais de traces de fusion sur les terrains voisins des dépôts, on peut conclure que ce quartz s'est déposé à partir de solutions aqueuses ou de suspensions colloïdales à une température beaucoup plus basse (de quelques centaines de degrés au maximum).

Les filons minéralisés apparaissent à proximité des grands accidents linéamentaires et ils sont liés à la présence des bassins houillers stéphaniens parce que les filons se sont mis en place dans les fentes d'extension, lors des phases de détente, après les phases de compression des grands cisaillements vers la fin de l'orogénèse hercynienne. (La Stibine qui est un minéral très fragile est très peu tectonisée). Ces phases de détente ont permis la formation des bassins houillers et facilité la montée des fluides minéralisateurs. Cette minéralisation serait alors d'âge stéphanien (290 Ma). Les failles marquant le contact entre deux types de roches sont souvent minéralisées alors que les failles tardives de type Kerforne (fin trias) qui décalent la zone broyée sud-armoricaine, ne sont pas minéralisées. C'est ainsi qu'aux environs de Quimper, les failles minéralisées sont dans le prolongement du Bassin houiller de Kergogn (Kerfeunteun) et se raccrochent au grand cisaillement vers Elliant.

Dans le district de Quimper, seuls des filons à stibine ont été découverts. La paragénèse en est très simple, pratiquement monominérale. Les minéraux accessoires se constituant qu'une infime partie du minerai essentiellement constitué de stibine massive et de berthiérite résiduelle (Fe Sb2 S4).

Le filon de Kerdévot se présente au contact des leucogranites et des micaschistes. La paragénèse en est extrêmement simple puisque seule la stibine a été observée, en amas polycristallins ou en aiguilles disséminées dans le quartz ; parfois en gerbes à texture rayonnée, dans des micro-géodes.

C'est en 1911 que l'on découvrit, tout à fait fortuitement le minerai sur les terres de Kerdévot (1). Lors d'une journée de défrichage Jean-Louis Huitric agriculteur à Niverrot fut dans l'impossibilité de soulever une des pierres, tant elle était lourde. Celle-ci, une fois cassée, se répandit en fragments bleuâtres constellés d'éclats métalliques. Monsieur Fernand Kerforne, professeur de géologie à la faculté des sciences de Rennes (découvreur du système de failles, qui portent son nom) fut consulté et il constata la présence « à fleur de sol d'un certain nombre de blocs d'une roche quartzeuse contenant de la stibine et de l'oxyde d'antimoine ... » Monsieur Kerforne céda son droit de découverte à la « Société nouvelle des mines de la Lucette » dont le siège était à Paris et qui avait des mines et une fonderie au Genest (Mayenne). Cette société présenta une demande en concession qui fut accordée. Les travaux de recherches se localisèrent à Niverrot à 300 m au SE de la chapelle. La société des mines de la Lucette commença les fouilles au printemps 1913, sous la direction d'un ingénieur, de trois contremaîtres et quatre mineurs Espagnols venus du Genest et dont les épouses furent très remarquées à Ergué-Gabéric par la manière qu'elles avaient de porter leurs enfants sur la hanche plutôt que dans les bras. Une cheminée d'aération rappelait, par sa dénomination, leur souvenir « Toul ar Spagnoled ». La société avait engagé le gros de son effectif dans la région ; une trentaine d'ouvriers au début puis 54 en 1915 (37 au fond, 17 au jour). Le minerai était extrait, lavé, trié, mis en sac et expédié par train à la fonderie en Mayenne. Entre 1913 et 1915, 3 puits, un kilomètre de galeries, trois niveaux d'exploitation (25 m, 38 m, 50 m) furent établis sur les terres de Niverrot dans deux filons distants de 50 m et de quelques centaines de mètres d'extension. Pendant cette même période, les quantités extraites par catégorie de minerai étaient de 352 t. contenant 158t. de stibine (à 50 % de teneur) 19 t. à 30 % et 1 626 t. à 6 % soit environ 300 t. de stibine extraites.

Pourtant, en 1916, la société arrêta l'exploitation et démonta les installations. En 1927, elle reprit des recherches en contrebas de Niverrot à la limite du placître de la chapelle, dans un périmètre interdit à la prospection. Jean Mahé, agriculteur à Kerdévot avait en 1914, mis au jour du minerai à 2 m seulement en dessous du niveau du sol ; mais le gîte fût très vite épuisé et le 1er novembre 1928, la société abandonnait les travaux. On avait extrait seulement 61 t. de minerai à 25 % de teneur. Le 30 mai 1936la société des mines de la Lucette renonça définitivement à son droit exclusif de recherches. C'est ainsi que seul, un des filons de Kerdévot à fait l'objet d'une exploitation. Cependant d'autres gîtes ont été localisés sur la commune et de 1972 jusque vers 1978, les ingénieurs du BRGM ont effectué des recherches approfondies, basées sur des techniques d'analyses géochimiques, des tranchées et des forages.

Le filon de Mezan Lez a été découvert en 1927, étudié en 1977. Au contact des leucogranites et des micaschistes, le minerai se présente, dans la gangue quartzeuse, sous forme de lentilles de 15 à20 cm. Il est souvent associé à la melnicovite, ce qui témoigne de la présence initiale de berthiérite (puisque la melnicovite résulte de la précipitation du fer libéré lors de la transformation de la berthiérite Fe Sb2S4 en stibine Sb 2 S3). Présence aussi de mispickel, kermésite, etc ...

Le filon de Kervéady a été découvert en 1973 et étudié en 1977. Il s'agit d'une structure filonienne continue, assez complexe, au contact des leucogranites et de la trondhjémite, qui se présente comme un ensemble de nombreux filonnets, de stibine en aiguilles. Ils sont disséminés dans une gangue de quartz gris formant 80 % de la minéralisation.

Seuls quelques tronçons présentent des teneurs suffisantes pour l'exploitation. Plusieurs minéraux ont été recensés : stibine, berthiérite saine ou en voie de transformation en stibine et melnicovite.

A Menez-Kervéady et Munuguic des anomalies géochimiques ont été découvertes en 1973.

A Quimper d'autres gîtes ont été étudiés dont les plus notables sont Ty Gardien et Leuriou présentant des lentilles de stibine massive. Pour mémoire, on citera la découverte de stibine au niveau du Mont Frugy par l'ingénieur Kerforne, en 1920, dans un secteur aujourd'hui urbanisé.

L'antimoine est essentiellement utilisé comme constituant d'alliages spéciaux auxquels il confère une meilleure résistance. C'est un élément durcissant dans les alliages à base d'étain et de plomb en particulier (plaques de batteries d'accumulateurs, caractères d'imprimerie). Un autre usage, consiste à l'incorporer sous forme d'oxyde à certaines matières plastiques pour les ignifuger. Les peintres, eux, connaissent le « vermillon d'antimoine »(oxysulfures) et le « Jaune de Naples » (antimoniate de plomb).

IV - Ergué-Gabéric : commune rurbaine

A) Population

La commune connaît un formidable bouleversement depuis quinze ans. Un très fort accroissement de la population entraîne une modification dans la composition sociologique et un changement dans les mentalités.

Jusque vers 1962, Ergué-Gabéric évolue comme une commune rurale et agricole, nullement influencée par la proximité de Quimper. Elle continue de se dépeupler lentement de 1954 (2 610 hab.) à 1962 (2 586 hab.). Le solde migratoire est négatif (-1,54 %par an). Les jeunes partent chercher du travail à Quimper ou ailleurs. Heureusement ces départs sont compensés par un solde du mouvement naturel très positif (+ 1 % par an). Les agriculteurs représentent alors 52 %de la population active et l'exode agricole sévit comme dans beaucoup de communes.

Mais après 1962, l'urbanisation va transformer toutes les données démographiques. Des jeunes ménages viennent s'installer sur la commune grâce à une politique de lotissement, accélérée après 1968. Ergué-Gabéric atteint 2 829 hab. en 1968 et retrouve ainsi son maximum de population de 1911, puis 5 711 hab. en 1982 et près de 6 700 hab. en 1988 ; ce qui représente une population d'une taille supérieure à celle de la ville de Châteaulin et semblable à celle de Rosporden, pour une commune qui ne possède pas de vrai pôle urbain.

Le solde migratoire devient donc extrêmement positif alors que l'accroissement naturel baisse. Ce sont des jeunes ménages de 25 à 35 ans, ayant déjà 1 à 3 enfants, qui viennent habiter sur la commune el ceci explique la faible fécondité. Ces jeunes ménages ont quitté Quimper, et le plus souvent la ZUP de Quimper, pour faire construire à Ergué-Gabéric. Le coût moins élevé des terrains et de la fiscalité est une raison importante de leur choix, mais aussi, le désir de se faire construire une petite maison avec un jardin, plutôt que d'habiter un appartement dans des grands immeubles car beaucoup d'entre eux sont originaires du monde agricole.

Le nombre de permis de construire accordés pour les constructions neuves est particulièrement important entre 1972 et 1980 (120 en 1972). Depuis cette date, il y a une légère diminution. Le mouvement migratoire qui était exceptionnel se ralentit. Les difficultés économiques et la crainte du chômage n'incitent pas non plus une population aux revenus modestes à investir dans la construction.

B- Trois pôles urbains

Malgré cette croissance brutale de population le bourg n'est pas devenu une petite ville attractive parce que l'urbanisation s'est réalisée ici en trois pôles distincts : le bourg, le Rouillen et Lestonan-Odet.

Cette tripolarité urbaine a toujours gêné, au point qu'en 1838, une majorité du conseil municipal avait envisagé de transférer le bourg vers Lestonan A Pen Carn, c'est-à-dire, de déménager tout simplement la mairie, l'église, le presbytère et le cimetière ! Et elle gêne encore aujourd'hui puisque les différents programmes politiques envisagent de revitaliser le bourg par des constructions de lotissements, créations de commerces et services ferroviaires, embellissement des abords.

Le bourg en effet s'est endormi jusque vers 1975, trop excentré par rapport aux deux axes routiers que sont les routes de Quimper vers Elliant et vers Coray ; mais surtout à cause du développement des deux autres pôles urbains. Actuellement, le bourg compte seulement 9% de la population communale contre 30 % au Rouillen et 24 % à Lestonan, les 37 % restant étant disséminés dans la zone rurale.

Le secteur de Lestonan s'urbanise autour de la papeterie créée en 1822, au fond de la vallée de l'Odet et de son agrandissement au début du siècle, qui favorise la constitution d'une petite communauté ouvrière et la création de quelques commerces. De cette époque subsiste la cité ouvrière de Ker Anna (1917). L'urbanisation s'est donc greffée autour de ce premier noyau et s'est développée principalement dans les années vingt. Lestonan devint une entité bien vivante et indépendante du bourg avec ses commerces, ses écoles, sa vie sociale et même, un service de tar vers Quimper ; d'autant plus indépendante qu'un fort clivage sociologique et politique se créait entre ce quartier et le bourg, qui semble bien encore exister aujourd'hui.

Ce quartier est peu structure. L'urbanisation est très diffuse le long des voies de communication jusqu'à Quelennec à l'ouest et vers la route de Coray au sud, mais dans l'avenir, ce secteur, où l'on observe de nombreuses friches sociales aura tendance à se densifier. Les zones urbanisables du POS cernent les espaces restés libres entre les constructions.

Le quartier du Rouillen est fort différent. De croissance plus récente et plus rapide, il est plus compact et composé essentiellement de lotissements, à la limite de la commune vers Quimper.

C'est à la fin du XIXe siècle que sont construites les premières maisons le long de l'axe Quimper-Coray et jusque vers 1960 l'urbanisation reste linéaire et devient continue le long de cet axe. Vers 1963 sont créés les premiers lotissements. Dès lors,le quartier connait un essor très rapide, surtout entre 1969 et 1975. Le Rouillen forme aujourd'hui une masse compacte d'environ 2 600 hab. en 1981 et donc le poids démographique le plus important de la commune. On prévoit de le limiter aux abords de la voie rapide. C'est avant tout un quartier de « migrants »perçu par les Gabéricois comme un monde à part, qui a le regard tourné vers Quimper.

Il y a donc eu sur Ergué-Gabéricun envahissement brutal par les gens de la ville, même si ceux-ci sont pour la plupart d'origine rurale, et l'espace agricole est mangé par les constructions. « Avant, il n'y avait pas douze personnes que je ne connaissais pas sur Ergué. Aujourd'hui je ne connais plus les gent ... »me dit un exploitant agricole en 1987. Mais paradoxalement, il n'y a pas ou très peu de problèmes dans le contact entre rurbains et agriculteurs ; même si les vaches aiment bien les glaïeuls, si l'élevage laitier paraît incompatible avec l'urbanisation et si certaines routes rurales connaissent une très forte circulation de voitures le matin, en direction de Quimper.

Heureusement,malgré les ventes de parcelles isolées en zone rurale par les agriculteurs, surtout après 1972, l'espace agricole a pu être préservé dans tout l'est de la commune, et le « mitage », même s'il existe par endroit (Lézebel, Squividan, Place an Dans, Kerriou) a pu être limité. Le POS approuvé en 1985 n'encourage pas les constructions en zone rurale.

C - Un secteur tertiaire prédominant

Une telle évolution démographique suppose un changement sociologique important. Les agriculteurs représentent désormais moins de 9 % de la population active (225 personnes). La proximité de Quimper, l'importance des situations mixtes où s'entrecroisent la vie urbaine et la vie agricole, le lien gardé avec des parents agriculteurs influencent les modes de vie et les mentalités (attitude vis-à-vis du patrimoine foncier, du POS). De nombreux agriculteurs ont une double activité et les épouses des jeunes exploitants travaillent hors agriculture. On les retrouve à Quimper ; ouvriers dans l'agro-alimentaire, aides-soignantes à l'hôpital, employées de bureau ou du commerce, ou dans l'entreprise Bolloré d'Ergué-Gabéric. De même, beaucoup d'enfants d'agriculteurs travaillent en dehors de l'agriculture mais résident dans la commune et beaucoup ont fait construire sur la ferme.

Le devenir même des fermes est fortement influencé par l'évolution récente. Comme dans beaucoup de communes du Sud-Finistère, se pose le problème de la succession. 50 % des exploitants prendront leur retraite avant l'an 2000 et les installations de jeunes sont si peu nombreuses que l'on ne sait pas ce que vont devenir plus de 1000 ha de terres, soit environ 50 % de la SAU communale, auxquels sont attachés un million de litres de lait (25 % de la production en 1987) du fait de la réglementation sur les quotas laitiers ; alors que paradoxalement, certains jeunes agriculteurs sont obligés d'utiliser intensivement toute leur surface. Or les agriculteurs ne veulent généralement ni louer, ni vendre, ce qui explique l'extension des locations verbales et le travail de fermes entières par l'entreprise de travaux agricoles qui permettent de garder la maîtrise du foncier... en attendant de pouvoir vendre des parcelles constructibles car il y a souvent en arrière pensée, le rêve de pouvoir vendre « un jour » du terrain constructible quelque soit la localisation, (le POS approuvé en novembre 1985 est encore mal accepté), à moins qu'on ne veuille garder les terres pour les enfants qui travaillent en ville, par crainte du chômage.

On comprend que dans un tel climat, directement lié à l'urbanisation d'Ergué-Gabéric, les jeunes agriculteurs (17 % ont moins de 40 ans) éprouvent certaines difficultés à travailler dans de bonnes conditions.

Le secteur tertiaire est le mieux représenté, 60 % de la population active totale aujourd'hui contre 17 % en 1968 el 42 % en 1975. On peut relier l'importance de l'emploi tertiaire au fort taux d'activité féminin qui contraste fortement avec la situation antérieure. Entre 20 et 40 ans, les trois quart des femmes travaillent. On peut aussi la relier aux migrations quotidiennes de travail vers Quimper car celte population active tertiaire travaille essentiellement sur Quimper (les deux hôpitaux, les administrations départementales, la préfecture, la mairie et l'enseignement sont parmi les plus gros employeurs). En 1982, l'INSEE nous indique que plus de 60 % de la population active travaille en dehors de la commune, dans la même Z.P. I. U.

Pourtant, Ergué-Gabéric a la volonté de ne pas être une commune dortoir. Elle possède déjà un tissu industriel de PME et quelques grosses entreprises dont deux sont anciennes. « Bolloré Technologies » est une multinationale, et son PDG, Vincent Bolloré s'est vu plusieurs fois récompensé (manager de l'année 1987). L'entreprise développe ses activités ; les laboratoires de recherche ont été transférés à Ergué-Gabéric et une 3e chaîne de production du film de polypropylène se met en place. L'entreprise emploie 300 personnes sur la commune. La salaisonnerie « Gouiffès » créée en 1937 au Cleuyou, emploie plus de 160 personnes.

Un certain nombre de PME sont implantées à la Croix Rouge, au Cleuyou et sur une zone artisanale de 5 ha à Quillihuec, en bordure de la route de Coray, inaugurée en 1979. Une dizaine de petites entreprises y sont installées, occupant environ 80 personnes.

Plus récemment, une zone industrielle de plus de 20 ha a été créée en bordure de l'échangeur de la voie rapide Brest-Quimper-Lorient-Nantes ouvert fin 1985 et de la route Quimper-Coray-Saint-Brieuc, à dix minutes du centre ville de Quimper et de la Gare SNCF. Bénéficiant d'une excellente situation, celle zone industrielle connait un réel succès. Ouverte en 1987, elle est déjà entièrement occupée par une vingtaine d'entreprises. Une extension est prévue pour 1989. Globalement 160 à 200 nouveaux emplois auront été créés en deux ans.

Ergué-Gabéric est donc un espace de transition, une commune péri-urbaine qui juxtapose les situations individuelles les plus variées et les plus inattendues parce qu'il n'y a pas de frontière entre l'agricole et J'urbain. L'afflux de population et l'essor urbain très brutal ont multiplié les problèmes, mais le rajeunissement important favorise aussi un dynamisme riche d'avenir. Un équilibre difficile doit être trouvé. Il faut contrôler la dynamique urbaine tout en préservant l'activité agricole, développer l'industrie ; favoriser des habitudes de vie Gabéricoises, ancrées dans la commune.

II faut aussi préserver la beauté des paysages. Ergué-Gabéric possède des atouts non négligeables, encore peu connus, pour développer le tourisme rural de repos et de découverte ; et une vitalité associative remarquable pour les mettre en valeur. Les exploitants agricoles sont d'ailleurs favorables au développement de ce type de tourisme parce qu'il facilite les contacts humains. Il existe 5 gîtes ruraux, 8 meublés saisonniers et 2 hôtels de tourisme (48 chambres).

La commune possède un ensemble architectural riche et varié. L'église du bourg avec son ossuaire est classée en 1939. Elle abrite un orgue Dallam du XVIIe siècle dont la sonorité très pure a été respectée lors des restaurations et que vise à mettre en valeur « l'association des amis de l'orgue » par des concerts ou des enregistrements. La chapelle de Kerdévot abrite un superbe retable Flamand du XVe siècle et « l'association Kerdévot 89 » s'est justement constituée pour fêter le 5e centenaire de sa construction et mieux la faire connaître. Il faut également citer les chapelles de St-Guénolé à Quelennec et de Saint-André, les croix de chemins, les fontaines, les ruines du château de Lézergué ... sans oublier la cité ouvrière de Ker Anna datant de 1917.

Ergué-Gabéric possède aussi quelques sites naturels de toute beauté. Les gorges boisées du Stangala sont aujourd'hui, pour une partie, un site classé en 1929 et pour l'ensemble des deux versants jusqu'à la carrière, un site inscrit en 1932. La partie classée (l'éperon de Griffonès) appartient au Département. C'est une forêt de 39 ha, gérée par l’ONF qui y a aménagé des sentiers de randonnées pédestres et un arboretum tout en préservant le caractère sauvage. A Stang Luzigou, propriété du Département depuis 1981, les 32 ha de bois sont parcourus de nombreux chemins et longent le canal qui acheminait l'eau aux papeteries Bolloré. Tout près de là, on peut visiter le Musée Océanographique.

L'Odet et le Jet sont des rivières à truites et à saumons, très appréciées des pêcheurs. Voici donc quelques uns des atouts, parfois peu connus, de la commune d'Ergué-Gabéric, et le but de notre livre est justement de vous présenter un de ses plus beaux joyaux : la chapelle et le retable de Kerdévot.

BIBLIOGRAPHIE

CHAURIS Louis - LE BAIL François – GUIGUES Jean : Minéraux de Bretagne « Penn ar Bed » 1970.

FOUQUET Yves : Les districts antimonifères de Quimper et du Cap Sizun, leur place dans la métallogénie de l'antimoine dans le Massif Armoricain. Thèse de doctorat de 3e cycle - Université de Clermont II- 1980.

GARREAU Jacques : Néotectonique et relief en Cornouaille méridionale. Norois n°126 avril-juin 1985.

GODARD Alain : Pays et paysages du granite. PUF 1977.

GUILCHER André: Pénéplaine ou pédiplaine de l'ouest de la France d'après Claude KLEIN - Annales de Géographie n° 458, juillet-août 1974.

JOUVIN Frédéric : Contribution l’étude des leucogranites hercyniens du Finistère Sud et de leur encaissant. Mémoire de maîtrise /984-85 - UBO déportement des sciences de la terre - Brest.

JOUVIN Frédéric : Etude du contrôle Structural cl des conditions pression-température lors de la mise en place d'un leucogranite en contexte de collision; exemple du massif d'Odet-Lestonan. Mémoire de DEA 1986. Laboratoire de Géologie structurale de l'UBD- Brest. LE GRAND Alain : Quimper Corentin en Cornouaille. 1968.

LE CAM Lucien - JEHL Colette : Etude prévisionnelle des effectifs scolaires dans la commune d'Ergué-Gabéric. Etude réalisée pour la mairie. IUT /985.

JEHL Colette: L'agriculture à Ergué-Gabéric, bilan 1987 et perspectives d'avenir An 2000. Elude réalisée pour la mairie. 1987.

En plus de la médecine populaire les Bretons s’en remettent aux saints locaux.

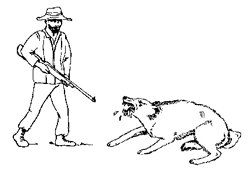

En plus de la médecine populaire les Bretons s’en remettent aux saints locaux. Alors que Pierre Nédélec prépare son médicament secret et s’en va porter ses fioles à Melgven où la rage se répand, tout un dispositif administratif muni de son bras policier s’active également pour contraindre la population à respecter des mesures sanitaires rendues obligatoires par la loi ou par décision préfectorale.

Alors que Pierre Nédélec prépare son médicament secret et s’en va porter ses fioles à Melgven où la rage se répand, tout un dispositif administratif muni de son bras policier s’active également pour contraindre la population à respecter des mesures sanitaires rendues obligatoires par la loi ou par décision préfectorale. Fin juillet 1885, autre tournée des gendarmes à Ergué-Gabéric : « Nous avons été informés que des chiens atteints d’hydrophobie avaient parcouru la commune et avaient mordu plusieurs animaux. Nous avons fait une enquête, de laquelle il résulte que le 27 juillet dernier, à trois heures du matin, un chien de petite taille, en passant devant le village de Lesheben, a cherché affaire au chien de Mr Le Naour, cultivateur à ce village, mais ce dernier ne sachant si son chien a été mordu, le tient à l’attache.

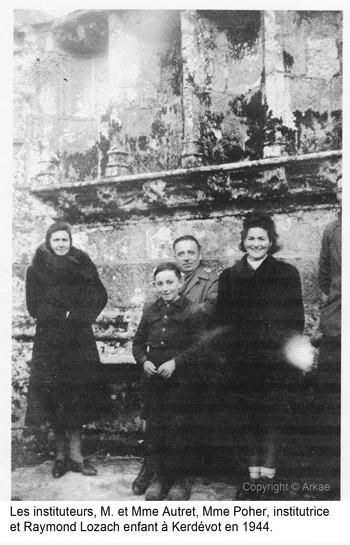

Fin juillet 1885, autre tournée des gendarmes à Ergué-Gabéric : « Nous avons été informés que des chiens atteints d’hydrophobie avaient parcouru la commune et avaient mordu plusieurs animaux. Nous avons fait une enquête, de laquelle il résulte que le 27 juillet dernier, à trois heures du matin, un chien de petite taille, en passant devant le village de Lesheben, a cherché affaire au chien de Mr Le Naour, cultivateur à ce village, mais ce dernier ne sachant si son chien a été mordu, le tient à l’attache. C’était le soir du 7 mai, après souper. Mon père suivait avec grand intérêt l’avance des Alliés, sur une carte d’Europe, fixée au mur de la cuisine. Jos ar Maner (Joseph Le Roux, du manoir de Mézanlès) venait régulièrement discuter de ce qu’il avait entendu à la radio et ainsi renseigner la carte.

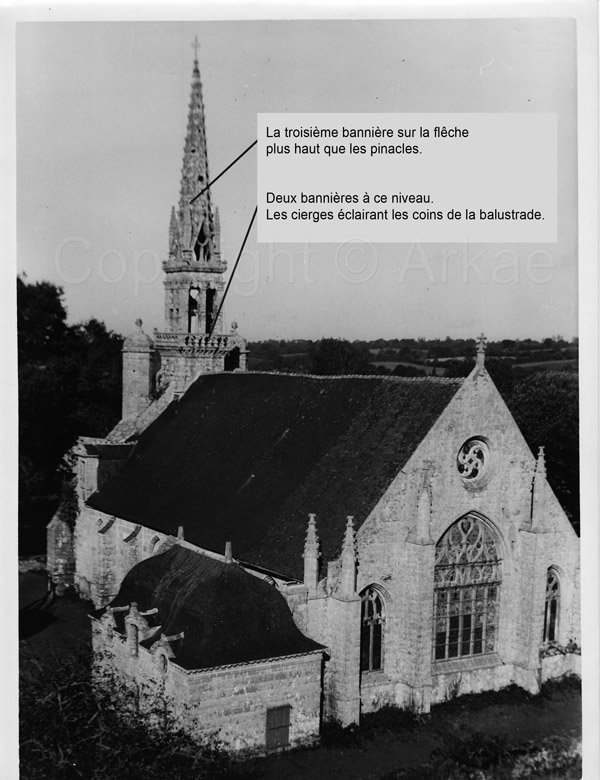

C’était le soir du 7 mai, après souper. Mon père suivait avec grand intérêt l’avance des Alliés, sur une carte d’Europe, fixée au mur de la cuisine. Jos ar Maner (Joseph Le Roux, du manoir de Mézanlès) venait régulièrement discuter de ce qu’il avait entendu à la radio et ainsi renseigner la carte. Comme on n’avait pas de drapeau tricolore à brandir, on a pris dans la chapelle trois bannières (pas les grandes !) pour les accrocher au clocher, face à l’Ouest : deux au niveau de la balustrade et, la troisième, Pierrot Bohars (Pierrot Le Roux) l’a fixée sur la flèche, plus haut que les pinacles. Les cierges éclairaient les coins du balcon. On se relayait pour sonner les cloches, jusque tard dans la nuit, tant et si bien que la poutre qui soutenait la grosse cloche s’est déboîtée du mur. Il a donc fallu arrêter de carillonner !

Comme on n’avait pas de drapeau tricolore à brandir, on a pris dans la chapelle trois bannières (pas les grandes !) pour les accrocher au clocher, face à l’Ouest : deux au niveau de la balustrade et, la troisième, Pierrot Bohars (Pierrot Le Roux) l’a fixée sur la flèche, plus haut que les pinacles. Les cierges éclairaient les coins du balcon. On se relayait pour sonner les cloches, jusque tard dans la nuit, tant et si bien que la poutre qui soutenait la grosse cloche s’est déboîtée du mur. Il a donc fallu arrêter de carillonner !