Fric-frac à Kerdévot en 1773

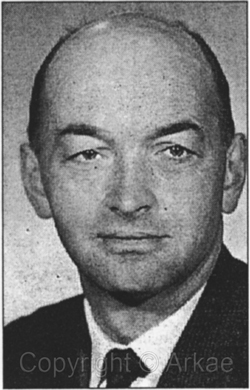

Jean-François Douguet

Jean-François Douguet a dépouillé le dossier judiciaire de cette affaire qui met en cause un jeune homme de Coat Piriou. Cette étude est un travail considérable de précision et de rigueur historique. La synthèse que Jean-François nous donne de près de huit cents pages de procédure est un modèle du genre. Il fait vivre le petit peuple des campagnes - nos ancêtres - à travers les témoignages que contient le dossier des archives départementales. On voit ainsi apparaître les Mahé de Kerdévot, les Kernevez de Kerveilh, les Le Berre de Trolan, les Le Bihan de Kerampeillet, les Caugant de l'auberge de Ty-Nevez et bien sûr le recteur Clet Delécluse.

Notre Gabéricois, Guenel Le Pape, est venu publier ses bans de mariage. Sa fiancée dira qu'il aurait mieux fait de venir seul et non avec des petits voyous de Brest. On les retrouve à faire les cents coups aux Carmes à Pont l'abbé, chez les Kermorial à Plonéour-Lanvern, au château et Keroual près de Brest, tout ceci entrecoupé de libations dans les auberges de Quimper, de Brest et d'Ergué. Bref des voleurs peu discrets.

Note : nous vous signalons que malgré la difficulté de la lecture, la graphie d'origine a été conservée.

Le vendredi 22 octobre 1773 au matin, la petite Marie Jeanne, 4 ans, se présente devant son père, sur le placître de la chapelle de Kerdévot, une barre de fer à la main. Et quand, intrigué, il lui demande d’où elle tient cet objet, elle le mène au pied de la sacristie. C’est ainsi que Joseph Mahé découvre une fenêtre fracturée.

Des traces de pas…

Sans plus attendre, il part au bourg, alerter le curé, Clet Delécluse. Celui-ci arrive dans l’après-midi, et constate les dégâts : les trois armoires situées dans la sacristie ont été fracturées, et tout l’argent de la fabrique qu’elles contenaient a été volé. Le recteur fait alors sonner le tocsin pour alerter le voisinage, et commence son enquête. Il remarque des traces de pas, de trois personnes différentes : « un portant un soulier garnis de huit clous a du cassé l’un des tallons, l’autre sans clou, le troisième enfin ayant un gros soulier dans le gouts d’un porte chaise ». Il entreprend de suivre ces traces, qui le mènent jusqu’à la chapelle Saint-Jean, puis jusqu’à un cabaret, à Ty Néves, sur la route de Coray... Mais là s’arrêtent les traces... et l’enquête du recteur.

Sans plus attendre, il part au bourg, alerter le curé, Clet Delécluse. Celui-ci arrive dans l’après-midi, et constate les dégâts : les trois armoires situées dans la sacristie ont été fracturées, et tout l’argent de la fabrique qu’elles contenaient a été volé. Le recteur fait alors sonner le tocsin pour alerter le voisinage, et commence son enquête. Il remarque des traces de pas, de trois personnes différentes : « un portant un soulier garnis de huit clous a du cassé l’un des tallons, l’autre sans clou, le troisième enfin ayant un gros soulier dans le gouts d’un porte chaise ». Il entreprend de suivre ces traces, qui le mènent jusqu’à la chapelle Saint-Jean, puis jusqu’à un cabaret, à Ty Néves, sur la route de Coray... Mais là s’arrêtent les traces... et l’enquête du recteur.

Elle est reprise par Michel Bobet, sieur de Lanhuron, conseiller du Roy et son lieutenant civil et criminel au siège de Quimper, qui arrive sur les lieux de l’effraction deux jours plus tard, le 24 octobre, en compagnie de Jacques Boucher et Jean-Marie Cozan, « serrurier et ménuizier », afin d’expertise. Il rencontre tout d’abord Mathias Kneves, de Kraveil, « marguilier actuel de la chapelle », qui le conduit sur les lieux de l’effraction : « ...ayant entrés dans la ditte eglise, et après y avoir adoré le tres saint sacrement, il nous a fait passer dans la sacristie située au midy de plain pied. Il nous a fait voir trois armoires pratiquées sous une crédance sous les deux fenetres de la ditte sacristie, ouvertes ; lesquels trois armoires, il nous dit avoir été trouvées ouverte. Il nous a pareillement fait voir qu’on avoit forcé dans le grillage d’une des fenetres une des barres de fer passant du haut au bas a travers des barres de traverses et qu’on présumoit que s’étoit par la que les malfaiteurs auroit entrés, un carrau manquant au vitrages du chassis... »

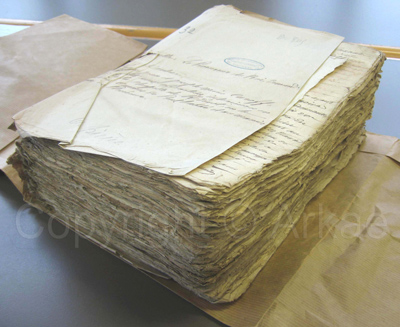

Dossier des vols de Kerdévot, du châetau de Koual, du manoir de Kneisan et chez les Carmes à Pont-l'abbé. Archives départementales cote B805.

Plus de quatre cents livres de dérobées

Après quoi Mathias Kneves estime le montant du vol : « ...dans la première armoire … on peut avoir emporté dans un petit plat 24 écus de trois, et de six deniers, que d’un pot… on a emporté aux environ de vingt un deniers en pieces de douze et vingt quatre sols, et que deux autres pots etoient aussy aux environs de vingt une livres en liard, que tout a été emporté, à l’exception de quatre pieces de douze sols et d’environ douze sols en deniers restés dans la ditte armoire … que dans la seconde [armoire] du milieu, dans un plat, onze écus de six livres, dans un grand pot, vingt quatre livres en liard, et dans un autre pot … autre somme de vingt sept livres en liard, lesquelles sommes ont toutes été emportées, à l’exception d’un denier qui a resté dans le plat… Dans la troisième étoit aussy dans un plat … aux environ de trente à quarante écus en pieces de six livres, trois livres, vingt quatre sols, douze sols, et pieces de six liards, que dans un pot il y avoit encore autant quil le peut croire aux environ de pareille somme en liard…»1. Finalement le préjudice sera évalué à quatre cent trente huit livres2.

Comme seuls indices les malfaiteurs ont laissé après eux « un mauvais morceau de bois denviron neuf pouces et demies de long, deux mauvais morceaux de fer, un bout de chandelle de suif, quelques allumettes, et un bouton gris en étoffe…». Enfin Jeanne Le Calvez et Barbe Le Poupon apportent «un morceau de bois vers de chaine, long de huit pieds et demy, lequel a été trouvé près de la fontaine de Saint Jean proche de la chapelle, laquelle piece a été portée à la ditte chapelle comme soubçonnée d’avoir servis a l’effondrement [des carreaux, et des barres de fer]… »

Deux inconnus avaient demandé les clefs…

Le sieur Bobet interroge ensuite, sur place, les premiers témoins. Le premier d’entre eux, Joseph Corentin Mahé, se remémore que «le vendredy quinze du présent sur les neuf heures du matin, vinrent chez luy qui demeure sur le placître de la dite chapelle deux hommes à luy inconnu, dont un vêtu d’un habit bleuf l’autre d’un habit brun; le premier haut de taille portant un chapeau retroussé, le second petit avec un petit chapeau, que le plus grand luy demande les clef de cette chapelle qu’il a chez luy comme plus proche voisin et luy donnoit comme à tous ceux que la dévotion y conduit et ainsy que d’usage : que causant avec ces deux particuliers le premier luy dit encore qu’il étoit venu dans le quartier avec le nommé le pape, fils d’autre le pape du moulin de coat piriou de cette paroisse..., qu’il etoit actuellement à Brest jardinier de profession et ce pour prendre des bancs3 du dit le pape... ces particuliers tels qu’ils peuvent être demeurèrent à la chapelle environ deux heures du moins qu’ils ne remirent les clefs qu’après ce tems et qu’ils vinrent les portés chez luy déposant qui étoit sorty pour son ouvrage ; mais que sa femme nommée louise Seznec luy a dit que ces deux particuliers en luy remettant les clefs luy avoit dit qu’ils étaient quatre de compagnie et le dit le pape en estoit, que luy déposant n’a pas de connaissance particulière que ce le pape et ses compagnons aient commis les méfaits de ce jour ; mais que la précaution qu’il a pris de se cacher dans son pays meme le tems que les autres se disant ses compagnons passèrent à léglise luy fait soupçonner qu’ils en étudièrent les forces et les endroit...»

« Voyant ce bruit … se pouvoit etre le bondieu… »

Clet Delécluse, le recteur, ne connaît pas le montant exact du vol car « c’est l’affaire particulieres des fabriques », puis il relate son début d’enquête. Mathias Kneves tente à nouveau d’évaluer le montant du préjudice. Yves Le Calloch, de Krempeliet bras, accouru au son du tocsin, précise que « mercredy matin estant de son village pour aller battre chez un de ses voisins il apercut des traces de gens chaussés de souliers marquant leur route vers Kdevot et en revenant… ». Jean Le Berre, de Trolan, alerté lui aussi par le tocsin, estime que dans la deuxième armoire, dont il avait la charge «il devait y avoir onze écus de six livres, dans un pot vingt quatre livres en liard, et dans un autre vingt livres… ». Anne Le Guyader, femme de Guillaume Le Bihan, de Kempeliet, quant à elle, déclare que « vendredy dernier, sestant levée pour donner à boire à son mary qui est incommodé et ayant ensuite sorty de sa demeure qui n’est séparé de la chapelle de Kdévot que de deux champs, elle entendit trois heures sonner à l’horloge de la ditte chapelle, qu’elle entendit aussy vers cet endroit du bruit mais quelle ne distingua rien et quelle crut que se pouvoit etre le bondieu sortant pour quelques malades4, que voyant ce bruit s’approcher elle attendit et que deux ou trois hommes passant dans le chemin proche sa demeure, quil faisoit si noir quelle ne put scavoir positivement sils estoient deux ou trois ny mesme reconnoitre leurs véttements ; que ces particuliers ne disoit mots en passant près chez elle et qu’elle ne croit pas non plus quils en ayt etée apercûe quils faisoient route vers le grand chemin de Coray... »

De libations, en promesses d’épousailles

Quelques jours plus tard, le 30 octobre, d’autres témoins sont auditionnés : Jérôme Kgourlay, de Kdévot, Barbe Le Poupon et Jeanne Le Calves n’apportent pas de précision particulière. Mais Louise Seznec, femme de Joseph Corentin Mahé, est plus éloquente. Comme son mari, elle raconte à nouveau que deux inconnus se sont présentés quelques jours plus tôt et ont demandé les clefs de la chapelle. Ils lui ont dit qu’ils venaient de Brest, accompagnant Guénel Le Pape, lequel «estoit venu au pays dans l’intention de mettre ses bans». Elle vit le dénommé Le Pape «et un autre», décrivant assez précisément les vêtements de ces quatre individus. Et quelques jours plus tard, elle découvrit sur le placître de la chapelle une paire de sabots que personne ne réclama. Elle soupçonne donc «ces quatre particuliers comme auteurs du meffait … sans que cependant elle puisse les leur attribuer. Mais que n’ayant point vu d’autre etrangers, et ayant ete longtems a la ditte chapelle, en tout cas en possession des clefs, elle les soubçonne aussy d’en avoir fait une inspection préméditée… »

Quelques jours plus tard, le 30 octobre, d’autres témoins sont auditionnés : Jérôme Kgourlay, de Kdévot, Barbe Le Poupon et Jeanne Le Calves n’apportent pas de précision particulière. Mais Louise Seznec, femme de Joseph Corentin Mahé, est plus éloquente. Comme son mari, elle raconte à nouveau que deux inconnus se sont présentés quelques jours plus tôt et ont demandé les clefs de la chapelle. Ils lui ont dit qu’ils venaient de Brest, accompagnant Guénel Le Pape, lequel «estoit venu au pays dans l’intention de mettre ses bans». Elle vit le dénommé Le Pape «et un autre», décrivant assez précisément les vêtements de ces quatre individus. Et quelques jours plus tard, elle découvrit sur le placître de la chapelle une paire de sabots que personne ne réclama. Elle soupçonne donc «ces quatre particuliers comme auteurs du meffait … sans que cependant elle puisse les leur attribuer. Mais que n’ayant point vu d’autre etrangers, et ayant ete longtems a la ditte chapelle, en tout cas en possession des clefs, elle les soubçonne aussy d’en avoir fait une inspection préméditée… »

Anne Iuel, et son mari Alain Cogant, aubergistes à Ty Nevez, sur la route de Quimper à Coray, déclarent que guenel le pape, accompagnés de deux, ou trois, inconnus, sont venus plusieurs fois dans leur établissement, restant parfois plusieurs heures à consommer fortes boissons : «le jeudy ou vendredy, ils burent pour vingt cinq sols d’eaudevie, le dimanche… ils burent pour neuf francs de vin…le lundy dix-huit, les trois premiers vinrent encore à l’auberge sur les onze heures du matin, qu’ils en repartirent sur une heure de l’après midy après avoir bu sept bouteilles de vin pour lesquels ils donnerent un écu de six livres … Ils dirent qu’ils estoient au pays pour attendre les bannyes de guénel le pape…»

D’autres témoignages, notamment des aubergistes de la région, permettent de suivre trois individus, parfois quatre, qui ne passent pas inaperçus, oubliant parfois de régler des additions, comme chez Guillaume Flouttier, à l’auberge Aux bons enfants, rue des Reguaires à Quimper. Dans cette dernière auberge, la patronne, Marie Anne Conan, les a vus en compagnie de deux filles. L’une d’elle, Marie-Françoise Le Feuvre, fille de cuisine chez madame Kermorial, à Quimper, reconnut les frères Carof, Jean et Joseph-Marie, ce dernier ayant aussi travaillé chez madame Kermorial. Elle révèle même que Jean « luy demanda si elle vouloit luy donner parolle de l’épouser, ce a quoy elle consentit, et qu’à cette ocasion le dit Jean se rendit avec elle chez un orfèvre en cette ville ou ils achepterent une bague d’or du prix de quatorze livres, dont douze furent payés par le dit Jean en deux écus de six livres, et n’ayant pas de monoyes, elle le surplus de sa poche… ». S’en suivit un repas avec les futures belle-mère et belle-sœur…

Quant à Guenel Le Pape, il croit se souvenir que dans cette auberge « estant soul on refusa de leur donner du vin et qu’ayant fait du bruit à cette occasion la garde de nuit les prit et les retint au cor de garde jusques au lundy matin d’où ils sortirent pour aller chez le nommé pennec dans la rue du chapeau rouge ou ils burent jusque au soir [et] vinrent danser sur le champs de bataille »5.

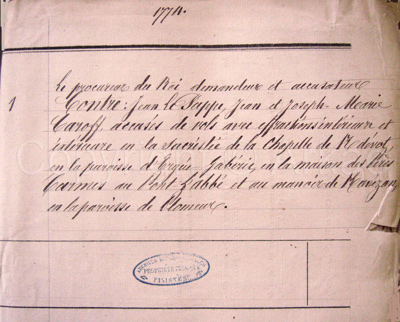

Première page du dossier de confrontation de Guenel Le Pape avec 46 témoins. Archives départementales cote B910.

Les enfants recevroient l’infamie avec le jour

Les soupçons sont dès lors suffisants pour que, le 6 novembre, Augustin Le Goazre, sieur de Kervélégan, avocat du Roy au siège de Quimper, lance, un mandat d’arrêt pour que « les nommés jean et joseph caroff et guenel le pape jardiniers soyent pris et appréhendés au corps et constitués prisonniers…pour etre ouis et interrogés sur les faits résultants des charges et informations…»

Aussitôt Michel Bobet demande l’interdiction du mariage de Guenel Le Pape, car « il lui semble du ordre, du bonheur de la société et de l’intérêt que la justice doit prendre à l’état des hommes d’arrêter, ou du moins de suspendre pareil engagement, car si dans la suite les dits décrétés se trouvent être convaincus, les enfants qui naissoient d’un pareil mariage recevroient l’infamie avec le jour ».Dès lors l’enquête se poursuit à Brest, où le sieur Bobet s’installe à l’auberge du Grand Monarque. Il y reçoit Marie-Françoise Quiniou, femme Cozien, la future belle-mère, qui lui déclare qu’elle n’a rien «apperçu que d’honnettes et de l’exacte probité » chez Guenel Le Pape. Quant à Marie-Renée Cozien, la promise, elle déclare qu’elle a connu Guenel Le Pape au château de Keroual, en Guilers, où il était jardinier, et elle servante, et qu’elle « eut aimé mieux qu’il alla seul que de s’associer à gens qu’il ne connaissoit point ». Ce à quoi il répondit « que ces gens ne buvoient plus ».

Les vols se multiplient

Selon leur témoignage, ces trois individus retournèrent à Brest le 26 octobre, et y restèrent jusqu’au 3 novembre.

Lors de leur retour vers la Cornouaille, les frères Carof, étant restés du côté de Plougastel-Daoulas, Guénel Le Pape se retrouve seul à Pont-l’Abbé le vendredi cinq novembre où « il passa par-dessus le mur près de la greuve sur laquelle donne les jardins des carmes dans lequelle il avoit l’intention de sy promener…». Il ne fit pas que se promener, semble-t-il, puisque le lendemain on découvre que la chambre d’un religieux, le père Benin, a été dévalisée de tous ses vêtements.

Mais la nuit précédente un autre vol de vêtements est aussi commis au manoir de Kneisan, en Ploneour-Lanvern, chez monsieur de Kmorial, là même où Joseph Marie Carof travailla autrefois.

Les trois comparses se retrouvent à Plogastel-Saint-Germain, où les frères Carof, sont venus « chercher condition » auprès du sieur Lariviere6, au château du Hilguy. Ne le trouvant pas, ils vont au manoir de Saint-Alouarn, à Guengat. Là le sieur Lariviere leur déclare ne point avoir d’emploi pour eux en ce moment. Dès lors nos trois compagnons continuent d’errer, à Plonéis, puis à Locronan, où ils sont arrêtés par hasard à l’auberge de La Croix blanche, le 8 novembre, vers onze heures du soir par quatre cavaliers de la maréchaussée qui recherchent des déserteurs.

C’est alors qu’arrive sur le bureau du sieur Bobet le procès-verbal d’un vol de vingt-six chemises, commis chez le sieur Chemit, receveur du château de Keroual, en Guilers, et dernier employeur de Guenel Le Pape, dans la nuit du 28 au 29 octobre, époque où nos trois lascars étaient à Brest…

Le recteur admoneste des témoins de « venir à révélation », sous peine d’encourir la censure…

Au cours de son second interrogatoire, Guenel Le Pape reconnaît avoir commis, seul, le vol chez les carmes à Pont-l’Abbé. Quant aux frères Carof, qui n’avoueront rien, ils seront assez facilement confondus par les propriétaires et différents experts (tisserands, lingères, marchands de draps) sur les vêtements et tissus qu’ils détiennent, et bien qu’ils affirment que les vingt-six chemises volées à Kroual leur appartiennent !

Les suspects ont aussi des témoignages contradictoires sur leur emploi du temps, sur la propriété des vêtements qu’ils portent, parfois sur l’origine de l’argent qu’ils ont dépensé7.

Mais ce qui contrarie l’enquêteur, c’est l’absence d’aveux, et de preuve irréfutable, sur le vol de Kerdevot.

C’est ainsi que le 22 février 1774, le sieur Bobet reconnaît « que le but de la justice ne se trouve point remply, parce qu’il est encore certains faits essentiels sur lesquels on n’a pü acquérir tous les éclaircissements necessaires, qu’à la verité il reste quelques témoins à entendre ».

Aussi demande-t-il au recteur de la paroisse d’Ergué-Gabéric, de « lire et publier au prosne des grandes messes paroissiales, par trois dimanches consécutifs », un monitoire en neuf points sur les faits s’étant déroulés à Ergué-Gabéric et environ. De plus, il enjoint le dit recteur «d’admonester tous ceux et celles qui auroient connaissance des faits, soit pour avoir vû, entendu, oui dire ou autrement, de venir à révélation six jours après la publication du present a peine d’encourir la peine de la censure de l’eglise à nous réservée. »

Devant de telles menaces divines, le recteur répond, le 17 mars suivant que « se sont présentés françois hascouet de pleiben, actuellement en briec au village du leure pres Koberant, jean lozach menager de quillihouarn, louis jourdren du meme lieu, barbe le poupon de kdevot, jean le louet de trolan ». S’ils ont ainsi soulagé leur conscience, ces témoins n’apportent cependant aucun élément nouveau.

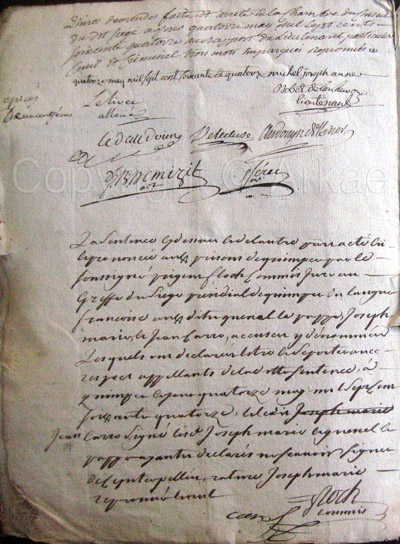

Conclusion du Procureur du Roi, Le Dall de Kéréon, sur la sentence des condamnés.

« Vehementement suspect »

Finalement, après plusieurs mois d’enquête, le témoignage de soixante-douze personnes, représentant huit cent trente-six pages d’écriture, et un dossier de dix centimètres d’épaisseur, le procureur du roi, Le Dall de Keréon prononce le jugement : « Le siège apres avoir ouy et interrogé sur la sellete en la chambre du Conseil guenel le pape joseph marie carof jean carof accusé les a declare tous trois deuments atteint et convaincu davoir dans la nuit du vingt huit au vingt neuf octobre mil sept cent soixante treize vollé au château de Kroual demeure du sieur chemit vingt six chemises, pareillement atteint et convaiqu davoir dans la nuit du quatre au cinq novembre dite année volé dune armoire estant dans une gallerie au manoir de Kaneizan ou estoient les hardes du jardinier seavoir une veste et culotte bleuf autre veste et culotte mordorée un mouchoir de soie, une veste de basin blanc une paire de bas de laine bleuatre autre de fil avec un grand couteau de jardenier encore atteint et convaincu davoir dans la nuit du cinq au six meme mois vollé de la chambre du pere benin religieux carme au pont labbé les draps de dessus son lit une toille dorillier ses chemises ses mouchoirs ses bas tant en laine cotton que file une culotte de peau une veste de toille grise un morceau de molleton blanc fauce manche peloton de fil en outre cents cinquante livre en ecu pieces de vingt quatre et douze sols contenu en deux bources dont une en duve rouge et blanche lautre en velours cramoisis comme aussy vingt une livre en rollets de dix sols en liards enfin les dits carof et le pape vehementement suspect davoir dans la nuit du vingt un au vingt deux octobre mil sept cent soixante treize vollé avec effraction exterieur et interieur de la sacristie de la chapelle de kdevot aux environ dune somme de quatre cent trente huit livres de differents vases et pots trouves dans les armoires y estants pour reparation».

Les galères à perpétuité

A la suite de ce jugement, tombe la sentence : « …condamne les dits jean, joseph-marie carof et guenel le pape a servir en quallite de forçat sur les galleres de sa majesté, et ce a perpetuite tous trois prealablement fletris sur lepaulle dextre des trois lettres G.A.L.8 A declaré touts et chacuns leurs biens meubles acquis et confisque au profit de qui il appartiendra, et si confiscation na lieu au profit de sa majeste, les a condamné chacun en cinquante livres damendes. Faite et arreté en la chambre du conseil du dit juge ce jour quatorze may mil sept cents soixante quatorze au rapport du lieutenant particulier civil et criminel ».

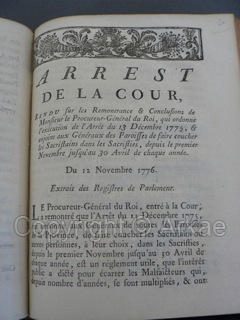

Un arrêt du Parlement de Bretagne

L’extrême sévérité de la sanction doit sans doute s’expliquer par la recrudescence des vols dans les édifices religieux à cette époque. Le Parlement de Bretagne va s’en émouvoir et édicter deux arrêts, le 13 décembre 1775 et le 12 novembre 1776, pour tenter d’y mettre fin :

«Le Procureur-Général du Roi, entré à la Cour, a remontré que les vols des Eglises, Sacristies et Coffres forts des Paroisses, deviennent de jour en jour plus fréquens; qu’il en reçoit très souvent des plaintes; qu’il se fait à ce sujet un nombre infini de procédures criminelles dans les différentes Juridictions Royales, ce qui occasionne des pertes très considérables aux Généraux des Paroisses, tant par l’enlèvement de ce qu’il ont de plus précieux, que par les effractions considérables qui donnent lieu à des réparations forts coûteuses, à des défenses des Juges, rapports d’experts, et que ces vols se commettent ordinairement dans la saison où les nuits sont plus longues…

…

En conséquence la Cour ordonne «au Général de chaque Paroisse … de nommer, pour coucher dans la Sacristie, soit le Sacristain, ou tel autre qu’il jugera convenable, lequel sera tenu d’avertir les Paroissiens par le son des cloches, des tentatives qui pourroient être faites pour s’introduire dans l’Eglise, Sacristie et Chambre des Délibérations, et ce depuis le premier Novembre jusqu’au 30 Avril de chaque année… »

Un gardien et un coffre-fort

C’est ainsi que dès le mois de décembre 1775 le corps politique de la paroisse d’Ergué-Gabéric engage Hervé Le Tytur9 comme gardien de la chapelle de Kerdevot. Il est confirmé dans cet emploi le 12 novembre suivant. En 1779 il est remplacé par Jacques Le Calloc’h10.

Et l’on peut voir aujourd’hui encore, au premier étage de la sacristie de la chapelle de Kerdevot, la cheminée où l’infortuné gardien11 pouvait se chauffer durant les longues et froides nuits d’hiver…

Parallèlement le général de la paroisse semble s’être équipé d’un coffre-fort, comme le confirme une annotation du 28 juillet 1776 concernant le paiement au peintre Antoine Baldini d’une somme « retirée du coffre-fort de la chapelle Nostre-Damme de Kerdévot ». Dès lors le trésor de Kerdevot est en sécurité…

Guenel Le Pape, le fils du meunier de Coat Piriou

Né le 6 juin 1750 à Coat Piriou, Guenel Le Pape est le deuxième des sept enfants de François Le Pape, meunier, et Françoise Le Jeune. Jardinier, il semble qu’il arrive à Brest au début de 1773. Il est temporairement hébergé par Jacques Ropars, qui lui trouve un emploi chez les capucins, à Brest, avant qu’il ne trouve à s’employer, du 10 août au 5 octobre, chez le sieur Chemit, receveur du château de Keroual, en Guilers, évêché de Léon. Il se fait embaucher sous le prénom de François « parce que ayant voulu apprendre a signer son nom, [le secrétaire du sieur Chemit] luy en avoit donné des modelles au titre de françois le pape, lequel dit lors que son nom commençoit par un G, quil sapelloit Guenel, nom qu’il n’avoit pas voulu conserver parce que l’on se moquoit de luy ».

1. Une autre description donne sa taille exacte : 5 pieds, 1 pouce et demi, soit environ 1,57 mètre.

2. Peut-être un pansement, ou de petites plaies ? |

Keroual, propice aux échanges britto-anglais

Après avoir travaillé chez les capucins à Brest, Guenel Le Pape est embauché comme jardinier au château de Kroual, en Guilers, près de Brest. |

Dossier (textes et photos) réalisé par Jean-François Douguet - Keleier 73 - avril 2012

Contraintes

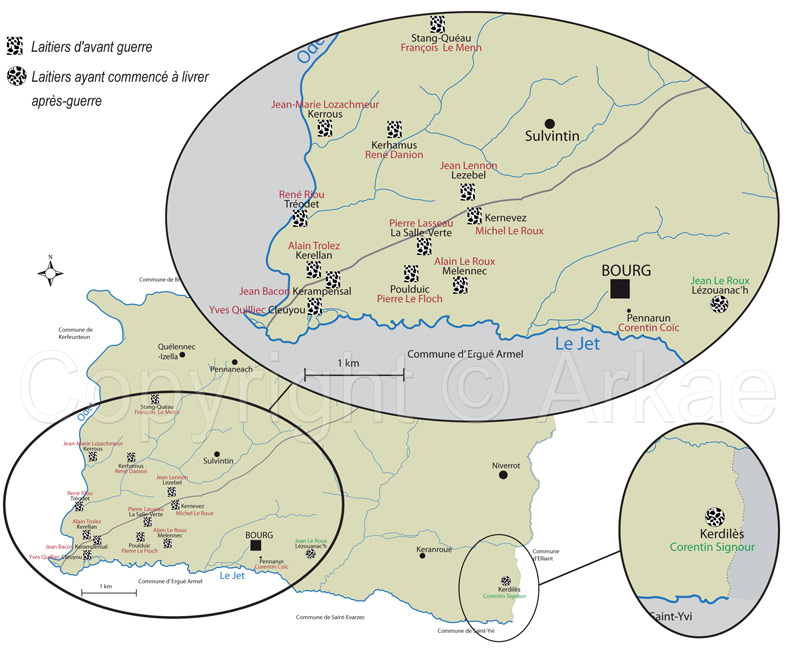

Contraintes Vers 1960 la réglementation sanitaire s’est mise en place. Il fallait des bacs réfrigérés et on demandait de mettre le lait en sachets plastiques, ce qui était un travail supplémentaire à une époque où la main-d’œuvre se raréfiait.

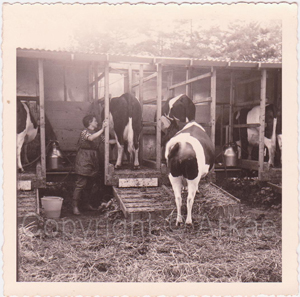

Vers 1960 la réglementation sanitaire s’est mise en place. Il fallait des bacs réfrigérés et on demandait de mettre le lait en sachets plastiques, ce qui était un travail supplémentaire à une époque où la main-d’œuvre se raréfiait. La salle de traite ambulante de Kerhamus

La salle de traite ambulante de Kerhamus Dès l’automne 1940, il a fallu faire face en France à une forte pénurie de matières grasses, conséquence de l’état de guerre (cheptel réduit, usines dévastées, blocus anglais interdisant l’importation d’oléagineux des colonies…).

Dès l’automne 1940, il a fallu faire face en France à une forte pénurie de matières grasses, conséquence de l’état de guerre (cheptel réduit, usines dévastées, blocus anglais interdisant l’importation d’oléagineux des colonies…). Vacances de Noël 1940.

Vacances de Noël 1940. C’est pendant ces vacances de Noël 1940 que Jeanne Lazou fait se rencontrer René Le Herpeux et Mathias Le Louët. Mathias est un ancien élève de Jean Lazou. Il n’a pas encore atteint ses 20 ans. Il travaille à Quimper, aux Ponts et Chaussées.

C’est pendant ces vacances de Noël 1940 que Jeanne Lazou fait se rencontrer René Le Herpeux et Mathias Le Louët. Mathias est un ancien élève de Jean Lazou. Il n’a pas encore atteint ses 20 ans. Il travaille à Quimper, aux Ponts et Chaussées. Jean François Lazou est né à Plougasnou le 29 juillet 1895. Il vient juste d’avoir 19 ans quand la Première Guerre Mondiale embrase l’Europe : il est appelé sous les drapeaux avec sa classe d’âge à partir de décembre 1914. Il a déjà terminé sa formation d’instituteur et va servir dans cette guerre comme officier.

Jean François Lazou est né à Plougasnou le 29 juillet 1895. Il vient juste d’avoir 19 ans quand la Première Guerre Mondiale embrase l’Europe : il est appelé sous les drapeaux avec sa classe d’âge à partir de décembre 1914. Il a déjà terminé sa formation d’instituteur et va servir dans cette guerre comme officier. Jean Lazou se révèle par ailleurs animateur dynamique de la vie locale : il est connu pour être un actif organisateur de la « Fête de Lestonan » et de son concours agricole. Il assure des cours post-scolaires bien fréquentés et il tient un élevage important de pigeons voyageurs. Ce sont surtout ses qualités de maître d’école qui ont nourri l’excellent souvenir qu’ont gardé de lui ses anciens élèves.

Jean Lazou se révèle par ailleurs animateur dynamique de la vie locale : il est connu pour être un actif organisateur de la « Fête de Lestonan » et de son concours agricole. Il assure des cours post-scolaires bien fréquentés et il tient un élevage important de pigeons voyageurs. Ce sont surtout ses qualités de maître d’école qui ont nourri l’excellent souvenir qu’ont gardé de lui ses anciens élèves. De son côté, Francine Lazou est engagée (sous le prénom de Jeanne, qui restera son prénom usuel) dans un réseau de résistance créé par le Parti Communiste. Elle est arrêtée en mars 1943, condamnée à un an de prison par la justice de Pétain, et échappe à la déportation grâce à la démarche de sa fille Malou, qui milite également à l’Assistance Publique de Paris. Jeanne Lazou retrouve sa classe le 9 octobre 1944. Elle restera enseigner à Lestonan jusqu’à son départ en retraite au tournant des années 50. Elle est décédée le 25 octobre 1983.

De son côté, Francine Lazou est engagée (sous le prénom de Jeanne, qui restera son prénom usuel) dans un réseau de résistance créé par le Parti Communiste. Elle est arrêtée en mars 1943, condamnée à un an de prison par la justice de Pétain, et échappe à la déportation grâce à la démarche de sa fille Malou, qui milite également à l’Assistance Publique de Paris. Jeanne Lazou retrouve sa classe le 9 octobre 1944. Elle restera enseigner à Lestonan jusqu’à son départ en retraite au tournant des années 50. Elle est décédée le 25 octobre 1983.