Un pèlerinage à Kerdévot sous Louis XIV

Un soldat de Quimper, nommé Deschamps,

En visitant Kerdevot, le dernier carême,

A dit au fabricien qu’il a été secouru

Par Marie, dans sa campagne, pendant l’hiver passé.

Les soldats qui avaient été avec M. Duguay

Ne pouvaient plus retrouver leur route pour revenir à la maison.

En danger ils étaient de périr sur la mer périlleuse.

Ils se sont alors voués à la Vierge glorieuse.

Ils sont venus la remercier quand ils sont venus à Quimper ;

Ils lui ont fait présent d’un magnifique chapelet,

Et de plus une autre offrande, et des honoraires de messe.

Soutenez-les encore, ô Vierge, dans leurs combats.

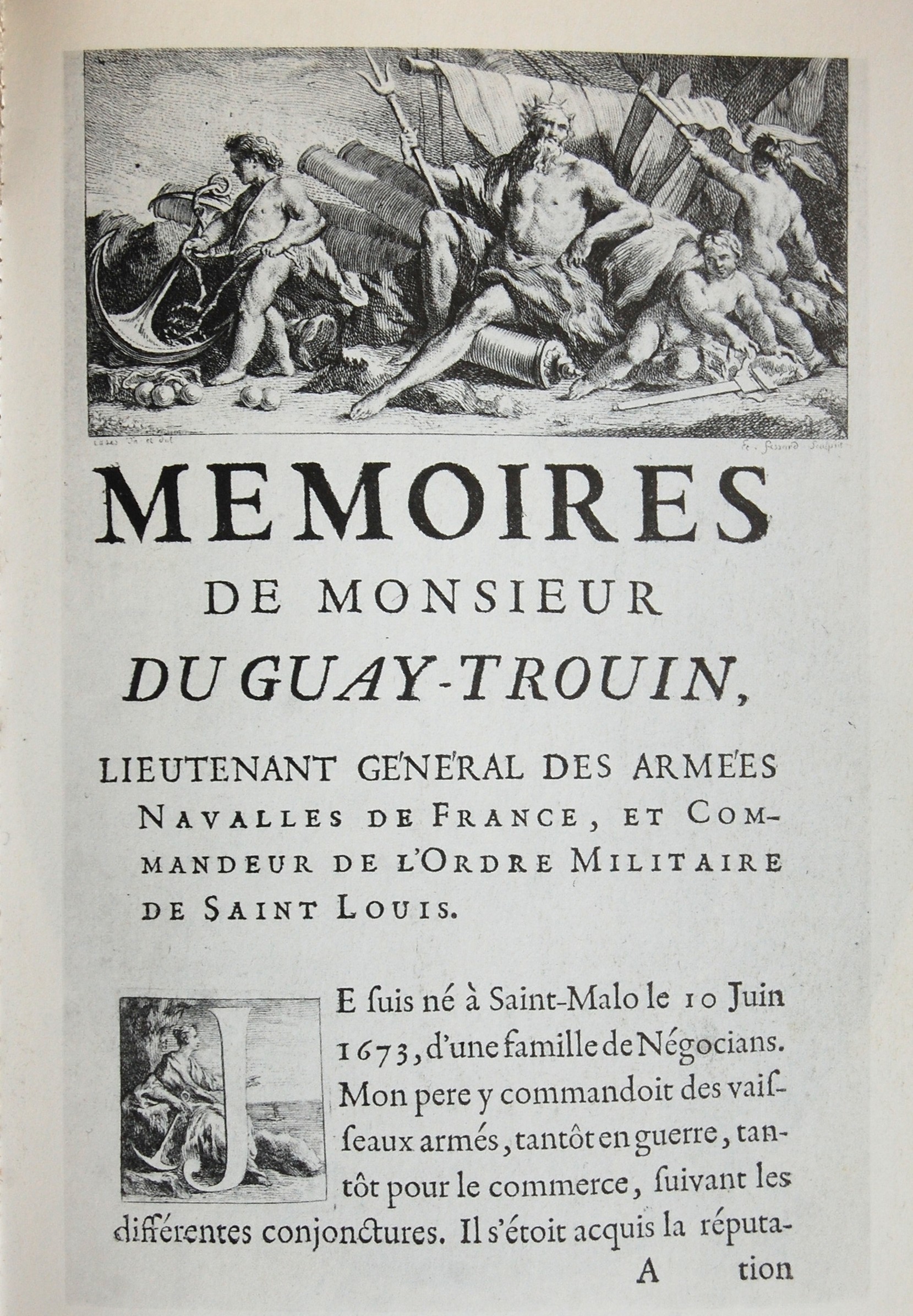

Ce sont là les strophes 30, 31 et 32 de l’« Ancien cantique de Kerdévot », tel qu’il nous est communiqué par l’Abbé Favé, vicaire à Ergué-Gabéric de 1888 à 18971. Elles évoquent « la mise à sac de Rio de Janeiro » en 1711 par le corsaire Duguay-Trouin, et le pèlerinage qui s’en suivit, à Kerdévot, au pardon du 11 septembre 1712, de soldats rescapés de cette expédition qui fit sensation. Nous nous référons ici à la relation faite de ce coup de main plein de panache et d’aventures dans les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin2 lui-même. Nous voulons ici comprendre la démarche de ces soldats pèlerins d’un jour, qui ont dû impressionner les habitués de Kerdévot.

Le long règne de Louis XIV3 fut une succession de guerres menées par lui contre les Etats européens. Sa politique de domination avait mobilisé toutes les ressources de la Bretagne, imposé de nouveaux impôts4, rompu tout commerce de la province avec l’Angleterre et, du fait du blocus anglais, mis fin aux relations maritimes avec ses autres partenaires habituels. D’où un marasme économique persistant. L’activité des armateurs français qui était, en temps de paix, le transport maritime, devenait, en temps de guerre, la protection des navires français et l’attaque des bateaux ennemis, isolés ou en convois. Ils armaient pour la « course ». Le « corsaire » fournissait le navire et prenait en charge les frais d’armement. Il se payait en s’appropriant marchandises et bateau. Il agissait sous couvert du roi (sur « lettre de marque »), ce qui lui donnait un statut de combattant, bénéficiant ainsi des règles du droit de la guerre et lui interdisant, par contre, de sortir du cadre défini.

Le projet de Duguay-Trouin

Duguay-Trouin, né d’une famille d’armateurs malouins, était un « corsaire » particulièrement audacieux ; en 1708, il comptait à son actif 16 captures de navires de guerre et plus de 300 de marchands. Il est anobli par le roi. Il forme alors un projet important : « une entreprise sur la colonie de Rio de Janeiro, l’une des plus riches et des plus puissantes du Brésil5 », qui est alors possession portugaise. Le Portugal est allié à l’Angleterre contre la France dans le cadre de la Guerre de Succession d’Espagne. Cette opération est menée avec des armateurs amis, qui la montent et la financent. Le roi donne son aval ; par convention, il fournit une douzaine de navires, avec leurs équipages (officiers, marins et soldats), contre versement d’un cinquième du revenu des prises. En somme, un accord de partenariat entre forces militaires du roi et armements privés. L’expédition se donne également pour objectif de délivrer les 600 Français retenus prisonniers à Rio à la suite de l’échec, l’année précédente, d’une tentative semblable.

La prise de Rio et les périls de la mer

Le départ de Brest a lieu le 2 juin 1711, après deux mois de préparatifs menés dans la plus grande discrétion. Le 12 septembre, au matin, l’escadre française composée de 18 vaisseaux et frégates, transportant 2000 marins et 4000 soldats, se présente à l’entrée de la baie de Rio de Janeiro. L’assaut final de la ville est donné le 21 septembre : c’est la débandade pour les 12 000 hommes de la garnison portugaise, dont le gouverneur accepte le versement d’une rançon très importante, en argent et marchandises, afin d'éviter la destruction de la ville elle-même après son pillage. Le 13 novembre, l’escadre reprend la mer avec le butin (plus d’1,3 tonne d’or, des navires marchands chargés du pillage des entrepôts). Mais le voyage de retour se révèle très périlleux : une forte tempête envoie par le fond deux navires avec leur équipage (1 200 hommes noyés) et une partie du butin accumulé à bord. Les premiers bateaux pénètrent dans la rade de Brest le 2 février 1712. Duguay-Trouin fait le bilan financier de l’expédition, côté armateurs : « les retours des deux vaisseaux que j’avais envoyés à la mer du Sud

6, joints à l’or et aux autres effets apportés de Rio de Janeiro payèrent la dépense de mon armement, et donnèrent 92% de profit à ceux qui s’y étaient intéressés…

7 ».

Le soldat Deschamps et les autres

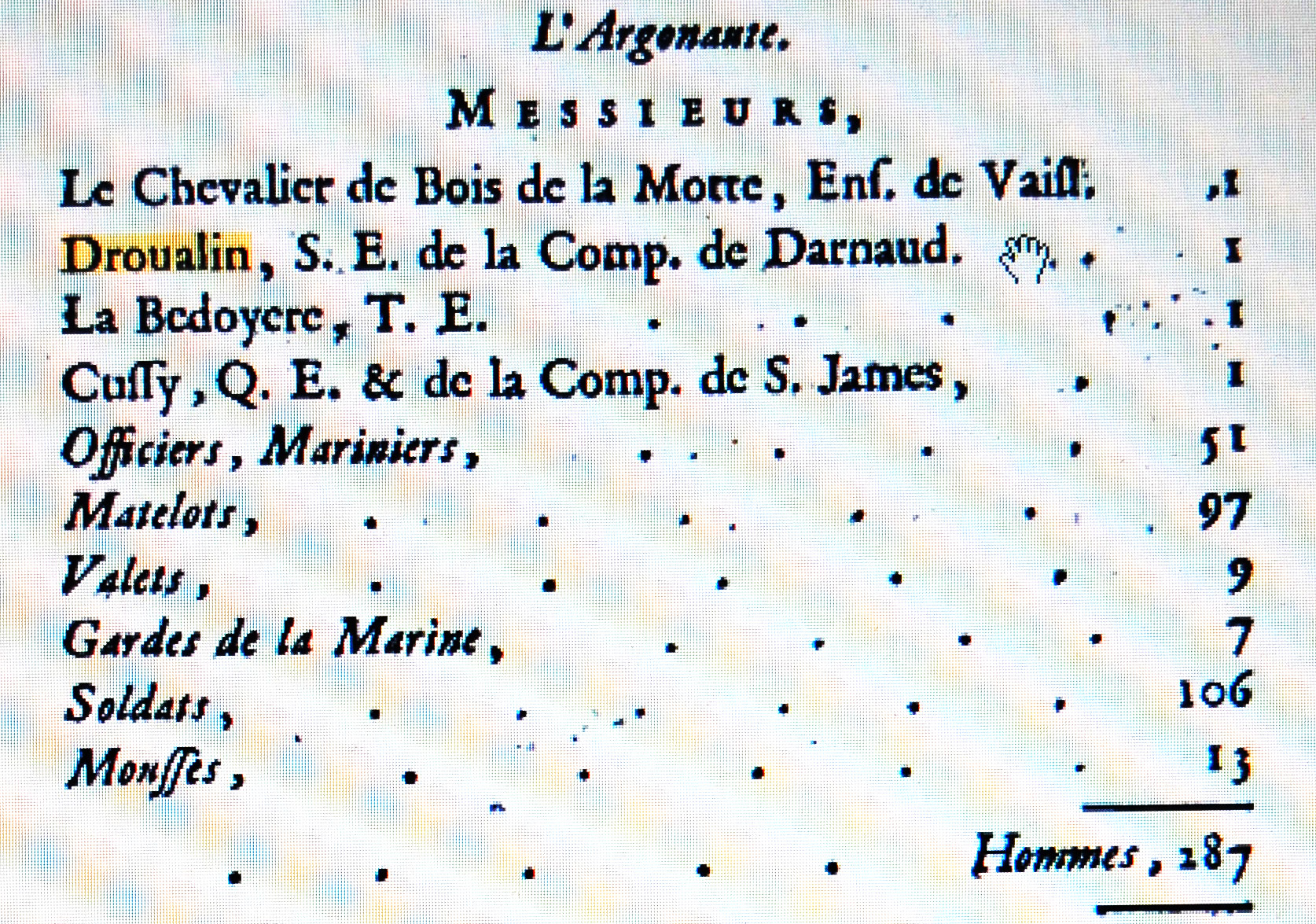

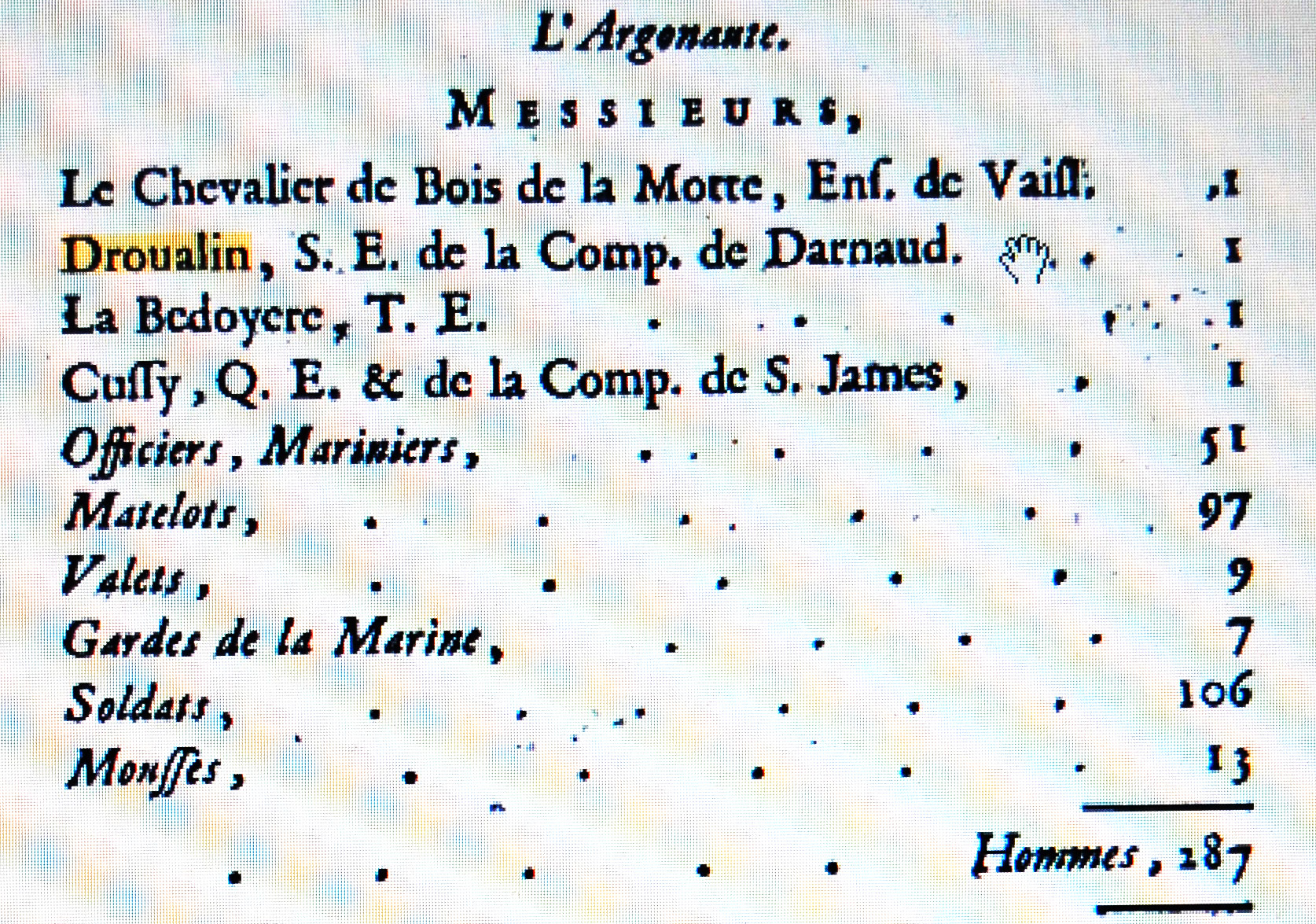

C’est un des sept mercredis du Carême de 1712, entre le 10 février et le 23 mars, qu’un soldat de Quimper, nommé Deschamps, rentré sain et sauf de l’expédition de Rio, a annoncé au fabricien de Kerdévot la participation au prochain pardon, le 11 septembre, d’un groupe de soldats rescapés, pour exécuter le vœu qu’ils avaient fait à la Vierge au cours de la tempête essuyée au large des Açores. Certaines éditions des Mémoires de Duguay-Trouin donnent pour chaque vaisseau ou frégate de l’escadre de Rio l’état de ses effectifs au moment de l’armement, avec l’indication des commandements attribués. Ainsi la frégate L’Argonaute8, commandée par le chevalier du Bois-de-la-Motte, avait pour second enseigne un dénommé Droualin. Il s’agit de Benjamin Droualin9, un Bigouden, présenté comme faisant partie « de la Compagnie de Dernaud ». Lazare Darnaud apparaît, lui, sur les registres de St-Mathieu de Quimper : il est mort le 11 juillet 1721 à l’âge de 65 ans et est désigné à cette date comme « lieutenant de vaisseau et capitaine d’une compagnie franche de marine10 ». Quant au « soldat Deschamps », il s’agirait de François Deschamps, qui figure sur les registres de Quimper St-Mathieu pour son mariage le 15 octobre 1703 avec Anne Kerbaoul. Il y est effectivement présenté comme « soldat, dit "Belle Rose", dans la Compagnie de Monsieur Darnaud ». Le Cantique de Kerdevot n’indique pas le nombre de ces rescapés de l’escadre de Rio qui ont assisté au pardon du 11 septembre 1712. Nous pouvons cependant déduire qu’il s’agissait d’une partie des soldats de la Compagnie du Capitaine Darnaud, qui comptait des Cornouaillais dans ses rangs et naviguait sur la frégate L'Argonaute.

Les compagnies au XVIIIe siècle

Les compagnies franches de Marine sont les ancêtres de nos troupes de Marine actuelles. Elles avaient leurs bases dans les grands ports militaires français (Brest, Rochefort, Toulon et Port-Louis). Dans les années 1710, elles comptaient sur le sol français environ 10 000 soldats, à savoir 100 compagnies de 100 hommes chacune, et dans les colonies environ 5000 soldats. Ces soldats sont bien des fantassins formés au maniement du mousquet, au combat à l’épée, aux manœuvres d’attaque et de défense, aux patrouilles, aux parades, mais aussi à l’abordage et à l’attaque à la grenade, au débarquement en terrain hostile. Plusieurs avaient une formation de canonnier. En outre, ces soldats étaient accoutumés à la vie à bord, tout comme aux latitudes tropicales. Les hommes de troupe étaient recrutés en grande partie aux abords des grands ports, mais pas uniquement. L’engagement se durait de 6 à 8 ans. Beaucoup prenaient une identité d’emprunt : « La Fleur », « Boit-sans-soif », « Joli-Cœur », « Brin d’avoine »… ou encore « Belle-Rose », comme Deschamps.

« Une espèce de miracle »

Les

Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée

11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "

l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

Cette tempête dura pendant deux jours avec la même violence, et mon vaisseau fut sur le point d’en être abîmé12, en faisant un effort pour joindre trois de mes camarades, que je découvrais sous le vent13. En effet, ayant voulu faire vent arrière sur eux avec les fonds de ma misaine seulement14, une grosse vague vint de l’arrière qui éleva ma poupe en l’air et dans le même instant il en vint une autre encore plus grosse, de l’avant, qui passant par-dessus mon beaupré15 et ma hune de misaine16, engloutit tout le devant de mon vaisseau jusqu’à son grand mât. L’effort qu’il fit pour déplacer cette épouvantable colonne d’eau dont il était affaissé17 nous fit dresser les cheveux, et envisager, pendant quelques instants, une mort inévitable au milieu des abîmes de la mer. La secousse des mâts et de toutes les parties du vaisseau fut si grande que c’est une espèce de miracle que nous n’y ayons pas péri, et je ne le comprends pas encore…18 » Six vaisseaux purent se regrouper à l’issue de la tempête et rejoindre Brest. Deux autres y arrivèrent deux jours après. D’autres purent atteindre La Corogne ou Cayenne. Mais deux autres ne réapparurent jamais : Le Fidèle et, hélas ! Le Magnanime. Ce dernier était commandé par le chevalier de Couerserac, qui fut l’autre grand héros de l’expédition, « mon compagnon fidèle », écrit Duguay-Trouin, « qui dans plusieurs de mes expéditions m’avait secondé avec une valeur peu commune [...] ma confiance en lui était si grande que j’avais fait charger sur le "Magnanime", qu’il montait, plus de six cent mille livres en or et en argent. Ce vaisseau était en outre rempli d’une grande quantité de marchandises ; il est vrai que c’était le plus grand de l’escadre, et le plus capable, en apparence, de résister aux efforts de la tempête, et à ceux des ennemis. Presque toutes nos richesses étaient embarquées sur ce vaisseau, et sur celui que je montais19 ». Image ci contre : La Rafale, W. v. Velde, 1680. Navire en haute mer, pris dans une bourrasque comparable à celle que l'expédition de Duguay-Trouin a pu vivre.

Un « magnifique » chapelet remis en ex-voto à Kerdévot

Nous savons ainsi que

L’Argonaute, le vaisseau sur lequel était embarquée la Compagnie de Darnaud, a subi les mêmes tourments que ceux supportés par Duguay-Trouin sur

Le Lys. Chacun des hommes qui étaient à son bord a pu « envisager, pendant quelques instants, une mort inévitable au milieu des abîmes de la mer ». D’où cet appel au secours, lancé à la Vierge : « En danger ils étaient de périr sur la mer périlleuse. Ils se sont alors voués à la Vierge glorieuse », dit le Cantique. Comme par mouvement d’instinct, ils ont décidé d’aller trouver la Vierge, en reconnaissance, dans l'un de ses sanctuaires connus. Ce serait à Kerdévot. Et c’est le « soldat Deschamps » qui effectua, peu après l’arrivée des navires à Brest, la prise de contact pour préparer la démarche. Ce choix tient certainement à la notoriété de Kerdévot dans une population qui n’est pas celle des campagnes cornouaillaises, mais celle des villes, des milieux des Armées et de la Marine royale : « Ils sont venus la remercier quand ils sont venus à Quimper ; Ils lui ont fait présent d’un magnifique chapelet, Et de plus une autre offrande, et des honoraires de messe ». L’usage est que le pèlerin laisse sur place un « ex-voto », témoin dans le temps de sa reconnaissance pour le secours apporté, terme de l’échange entre protecteur et protégé. L’ex-voto peut être un calvaire érigé après une épidémie de peste (Plougastel-Daoulas), les béquilles de l’estropié guéri, la médaille militaire du soldat rentré au foyer, le tableau représentant l’accident qui « par miracle » n’a pas fait de victime… Dans le cas présent, on ne serait pas étonné de trouver une maquette de la frégate

L’Argonaute ou une peinture du bateau dans la tempête. On s’étonne plutôt de trouver un chapelet, objet qui n’est pas spécialement lié à l’image du soudard. On s’étonnera moins, cependant, si le chapelet est en or et en argent, et si on se reporte au récit de Duguay-Trouin : « En entrant dans cette ville abandonnée, je fus surpris de trouver d’abord sur ma route les prisonniers qui étaient restés de la défaite de M. Du Clerc

20. Ils avaient, dans la confusion, brisé les portes de leurs prisons, et s’étaient répandus de tous côtés de la ville, pour piller les endroits les plus riches. Cet objet excita l’avidité de nos soldats, et en porta quelques-uns à se débander ; j’en fis faire, sur-le-champ même, un châtiment sévère qui les arrêta ; et j’ordonnai que tous ces prisonniers fussent conduits et consignés dans le fort des bénédictins

21. » « Dès le premier jour que j’étais entré dans la ville, j’avais eu un très grand soin de faire rassembler tous les vases sacrés, l’argenterie et les ornements d’église, et je les avais fait mettre, par nos aumôniers, dans de grands coffres, après avoir fait punir de mort tous les soldats ou matelots qui avaient eu l’impiété de les profaner, et qui s’en étaient trouvés saisis. Lorsque je fus sur le point de partir, je confiai ce dépôt aux Jésuites, comme aux seuls ecclésiastiques de ce pays-là qui m’avaient paru dignes de ma confiance ; et je les chargeai de le remettre à l’évêque du lieu

22. » Nous pouvons émettre l'hypothèse que les soldats de la Compagnie de Darnaud ont commis eux aussi des actes de pillage, au domicile de riches particuliers ou dans des églises, et ce malgré les mesures dont tient à faire état Duguay-Trouin. Un chapelet en or et argent est relativement facile à dissimuler. Mais quand la tempête se déchaîne sur plusieurs jours et qu’on pense que tout ce qui survient est voulu par la puissance divine, alors les éléments en furie crient au sacrilège et l’esprit est assailli par le remords devant l’impiété reconnue. Le soldat se rend alors à l’évidence : le chapelet est voué à la Vierge, la grande Protectrice ; il faut se rendre à son sanctuaire pour le lui remettre. Si nous nous en sortons, c’est qu’elle y consent. Une hypothèse qui expliquerait un « blanchiment » de chapelet par les compagnons de « Belle-Rose », qui assurément n'étaient pas des « enfants de chœur » !

François Ac’h

Notes

1. Texte en breton et en français (56 strophes) dans BSAF 1891, pages 170 et sv., sous le titre « L’ancien cantique de Kerdevot ».

2. Nous avons consulté le texte des Editions France-Empire, mars 1991, avec présentation par Philippe Clouet.

3. Louis XIV est mort en 1715. Il prit réellement le pouvoir à la mort de Mazarin, en 1661.

4. D’où la Révolte dite des Bonnets rouges, en 1675.

5. Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin, p.128.

6. Ainsi était appelée, en particulier par les pirates, corsaires et armateurs, la partie de l’Océan Pacifique baignant l’Amérique du Sud. C’est dans cette partie de l’empire espagnol (mines du Pérou et de Potosi), plutôt qu’en France, que Duguay-Trouin pouvait vendre certaines marchandises saisies à Rio, par exemple le sucre (pages 155-156).

7. Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin, p. 163.

8. Frégate munie de 46 canons, avec 287 hommes à bord, dont 51 officiers et mariniers, 97 matelots et 106 soldats.

9. Le grand-père de Benjamin Droualin avait été sénéchal du baron du Pont (Pont-l’Abbé) ; il avait restauré le manoir de Lestrémec, en Tréméoc, pour en faire le berceau d’une famille qui ne cessera de fournir des officiers aux armées et à la Marine. Un frère de Benjamin a été tué au siège de Lille en 1708.

10. A la suite d’un second mariage, il est le père de Jean-Charles Darnaud, « écuyer », qui se marie à Quimper en 1704.

11. Terme de marine : « naviguer sans se perdre de vue ».

12. Sens ancien : « tombé dans un abîme »

13. « dans la direction opposée à celle du vent (d’où vient le vent) »

14. « en faisant gonfler la voile basse du mât d’avant »

15. « mât couché sur l’éperon à la proue d’un vaisseau »

16. « Hune de misaine » : petite plate-forme de bois placée au sommet du mât de misaine

17. « qui l’avait fait tomber à un niveau inférieur sous son poids »

18. Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin, p. 160-161.

19. Ibid., p. 162.

20. L’hiver 1711, une précédente expédition, conduite par le capitaine Duclerc, avec cinq vaisseaux et un millier de soldats, avait mis le cap sur Rio afin de se saisir à son point de départ de la flotte portugaise transportant vers Lisbonne l’or recueilli au Brésil. Ce fut un échec : 600 hommes restèrent prisonniers à Rio.

21. Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin, p. 150.

22 Ibid., p. 156.

Dossier réalisé par François Ac'h - Keleier 81 - janvier 2014

Les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

Les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

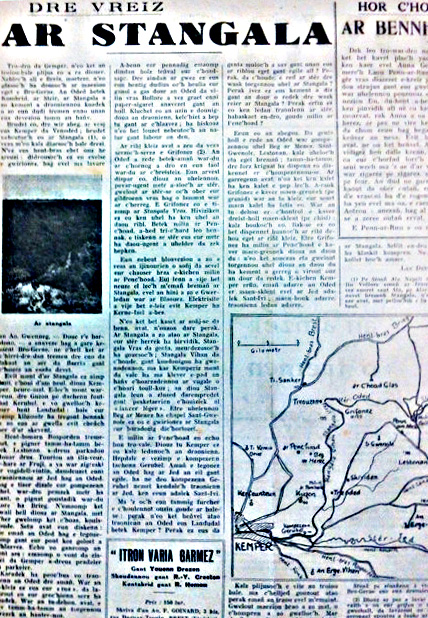

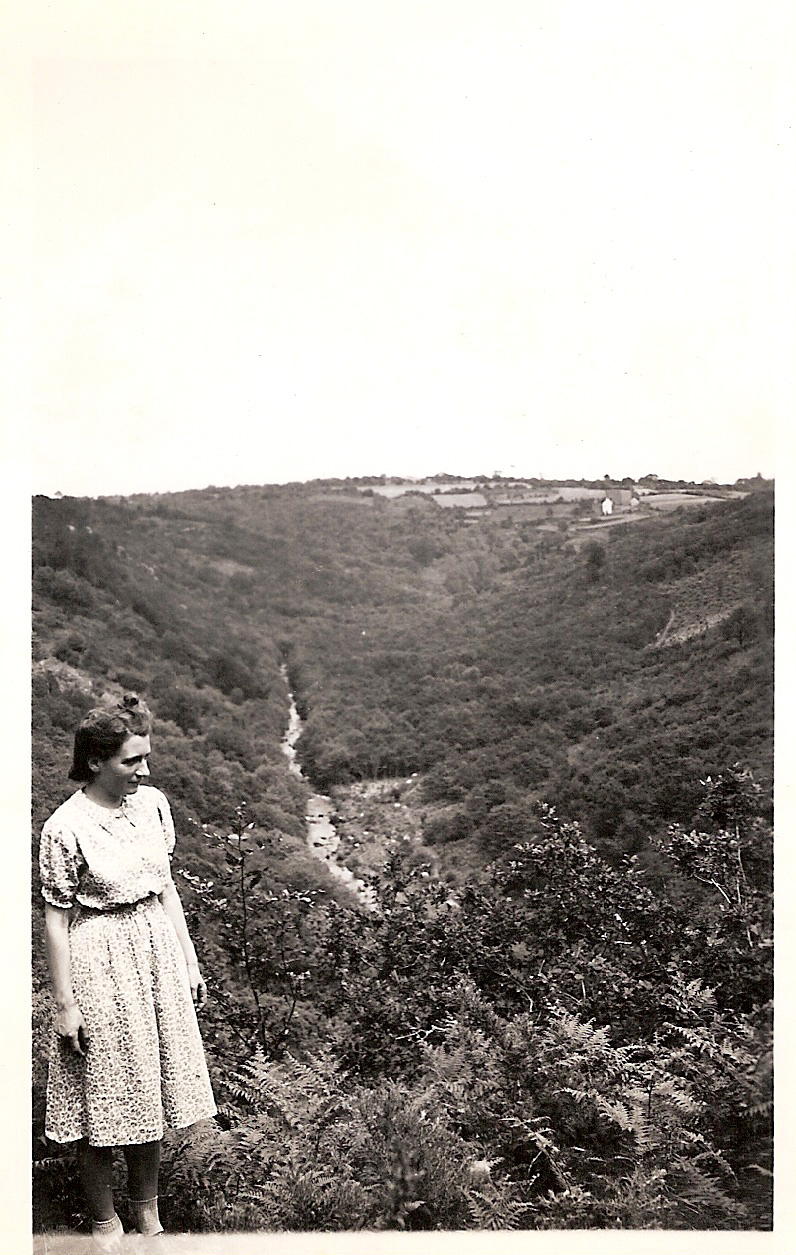

Qualifié par Louis Le Guennec de « plus extraordinaire paysage terrien de Cornouaille », le Stangala n’a été étudié par les géographes que relativement récemment. André Guilcher (1913-1993) y a consacré quelques pages dans sa thèse sur Le Relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine (1948). Ce Sénan, agrégé de géographie, a été professeur au lycée de Brest avant la guerre. Mobilisé, blessé au front près de Sarreguemines en février 1940, il reçoit la Croix de guerre pour son courage. Revenu en Bretagne, il est nommé au lycée de Nantes où il prépare sa thèse de doctorat. C’est ce qui l’amène à visiter notre Stangala, pendant l’été 1941. Passionné par la Bretagne, il écrit son périple en breton dans le journal Arvor. Il publiera en breton un ouvrage de géographie sur les vallées marines et les gouffres de l’océan (Kaniennoù ha traoniennoù mor, 1943). C’est cet écrit rare sur le Stangala que les Brezhonegerien Leston ont traduit ici. Rappelons enfin qu'André Guilcher est l'un des grands spécialistes mondiaux de la morphologie littorale. Outre les écoles citées, il a enseigné dans les universités de Nancy, de la Sorbonne et de Brest.

Qualifié par Louis Le Guennec de « plus extraordinaire paysage terrien de Cornouaille », le Stangala n’a été étudié par les géographes que relativement récemment. André Guilcher (1913-1993) y a consacré quelques pages dans sa thèse sur Le Relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine (1948). Ce Sénan, agrégé de géographie, a été professeur au lycée de Brest avant la guerre. Mobilisé, blessé au front près de Sarreguemines en février 1940, il reçoit la Croix de guerre pour son courage. Revenu en Bretagne, il est nommé au lycée de Nantes où il prépare sa thèse de doctorat. C’est ce qui l’amène à visiter notre Stangala, pendant l’été 1941. Passionné par la Bretagne, il écrit son périple en breton dans le journal Arvor. Il publiera en breton un ouvrage de géographie sur les vallées marines et les gouffres de l’océan (Kaniennoù ha traoniennoù mor, 1943). C’est cet écrit rare sur le Stangala que les Brezhonegerien Leston ont traduit ici. Rappelons enfin qu'André Guilcher est l'un des grands spécialistes mondiaux de la morphologie littorale. Outre les écoles citées, il a enseigné dans les universités de Nancy, de la Sorbonne et de Brest.