Bolloré (Gwenn-Aël) 1925 - 2001

Jeunesse

Ses jeunes années se déroulent à Odet, mais également à Nantes, dans sa famille maternelle. Après le décès de son père, en 1935, la famille se replie à Paris, puis revient, pendant la Seconde Guerre mondiale, à Odet.

Pendant la Seconde Guerre mondiale

À 17 ans, en mars 1943, Gwenn-Aël Bolloré embarque avec neuf compagnons pour rejoindre les Forces françaises libres pour la Grande-Bretagne. Il entre dans les commandos de marine, seule unité qui accepte des hommes de moins de 18 ans. Il débarque à Ouistreham, en Normandie, le 6 juin 1944, avec le célèbre commando Kieffer et les « bérets verts ». Il racontera plus tard son aventure de marin-infirmier dans le livre Nous étions 177. Il recevra également la Croix de guerre et la médaille de la Résistance pour son engagement militaire.

Producteur, éditeur et écrivain

Après la guerre, il fréquente les milieux artistiques parisiens, côtoie Boris Vian, Jean Cocteau, Roger Nimier et les caves de Saint-Germain-des-Prés. Cinéaste, il produit des courts-métrages et un long : Les naufrageurs, dont il signe le scénario. Ce film est tourné par Charles Brabant en 1959 en pays bigouden avec les acteurs Henri Vidal (Yann Le Cœur) et René Cosima (Moïra la Sorcière). Gwenn-Aël Bolloré reste également proche des milieux littéraires. Il dirige ainsi la maison d'édition La Table ronde à Paris, de 1953 à 1988. Écrivain, il signe une bonne vingtaine d'ouvrages, tantôt scientifiques, tantôt romanesques, tantôt biographiques, comme Né gosse de riche, qui retrace sa jeunesse. Il accueillera souvent des écrivains à Odet et présidera des salons littéraires, tels que celui du livre maritime à Concarneau.

Océanographe

Gwenn-Aël Bolloré est un passionné de mer et de sciences. Parallèlement à ses activités professionnelles et artistiques, il parcourt les océans à la découverte de poissons que l’on croyait disparus. Ainsi du cœlacanthe et de crabes jusqu’alors inconnus. Après la guerre, il reprendra des études scientifiques et obtiendra un doctorat à 50 ans. Il construira aussi un musée océanographique à Odet, réunissant des collections de minéraux, de poissons et crustacés. L’entrée de cette étonnante bâtisse fut longtemps bordée d’os de baleine et surmontée d’une dent de narval.

Codirigeant des papeteries

Avec ses deux frères, René III et Michel, Gwenn-Aël a codirigé les papeteries Bolloré, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1981. Les premières années, il est formé par les papetiers de l’usine de Cascadec, puis par les ingénieurs de l’usine Ecusta, aux États-Unis. À son retour d’Amérique, il est nommé directeur technique des papeteries, puis, en 1952, vice-président du groupe. Il dirige l’usine aux côtés d’une équipe d’ingénieurs et voyage souvent pour étudier l’évolution de la fabrication du papier à cigarettes : « c’est quelque chose de vivant, le papier, ce n’est pas de la mécanique pure : il faut savoir le pourquoi et le comment, il faut sentir la chose ; si on ne sent pas la chose on est un mauvais papetier » (source : voir le lien en bas de page). Avant son départ en retraite, il fait entrer aux papeteries une première machine de papier polypropylène.

Ce qu’il laisse

Gwenn-Aël Bolloré a vécu pleinement son siècle. Il a laissé trace de son passage à Odet à travers des livres et des passions maritimes. Après son décès, en 2002, sa fabuleuse bibliothèque fut vendue aux enchères après avoir été exposée à la bibliothèque de Quimper. On se rappelle en particulier du manuscrit de « Nord », le célèbre livre de Céline. De manière plus générale, Gwenn-Aël Bolloré a laissé le souvenir d’un homme chaleureux et accueillant.

Pour aller plus loin

Voir l'interview réalisée par Bernez Rouz et Gaëlle Martin en 2000 : http://www.arkae.fr/index.php/component/content/article/23-tresors-darchives-fr/403-arkae-g-tresors-darchives-g-personnages-g-gwenn-ael-bollore

D'après une synthèse de Pierre Faucher.

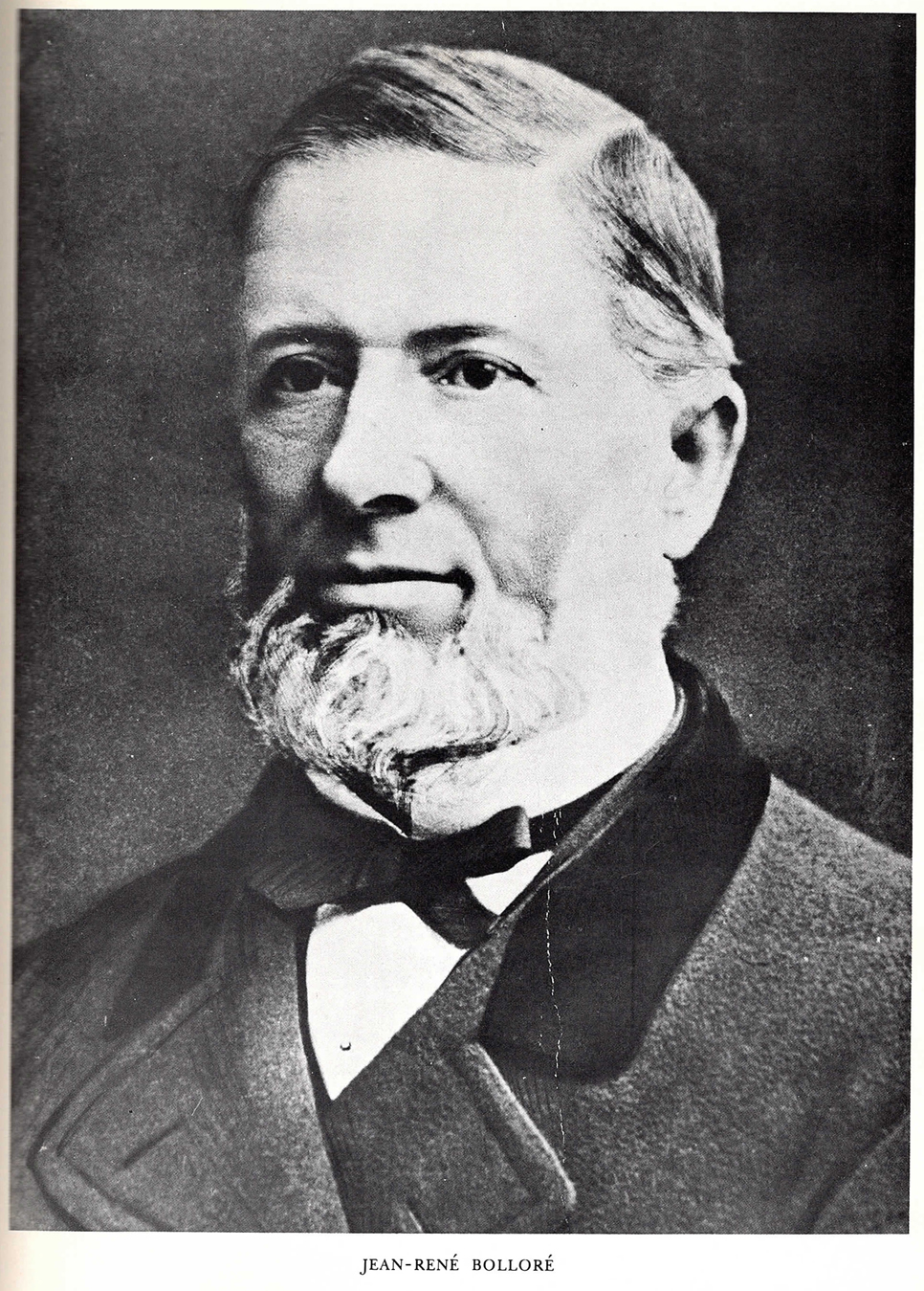

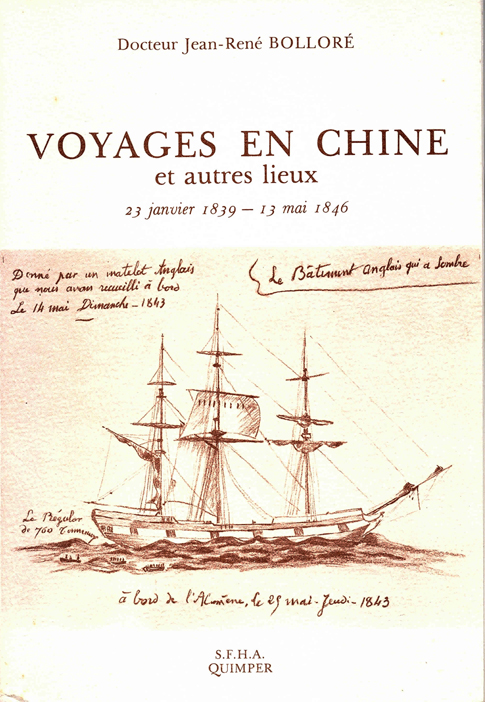

Son diplome de chirugien de troisième classe en poche, Jean-René Bolloré embarque à 20 ans sur un frégate de 52 anons, l'Amazone. Commence alors une vie de bourlingue, qui le conduit de Brest en Chine, en passant par la Méditerranée et le Brésil. La vie en mer de Jean-René est connue grâce au journal de bord qu'il a écrit : "Voyage en Chine et autres lieux". Ce texte a été publié par la Société finistérienne d'histoire et d'archéologie en 1979 et préfacé par Gwen-Aël Bolloré, son descendant. Dans ce récit de voyage, on le voit protestant contre l'état sanitaire du bateau ou s'affrontant au commandant qui refuse la rapatriement d'un matelot dysentérique. Il y dit aussi l'ampleur de son travail : en 1843, il dénombre 256 interventions, tous cas confondus. Les maladies vénériennes, apportées de Chine, occupent une grande partie de son temps.

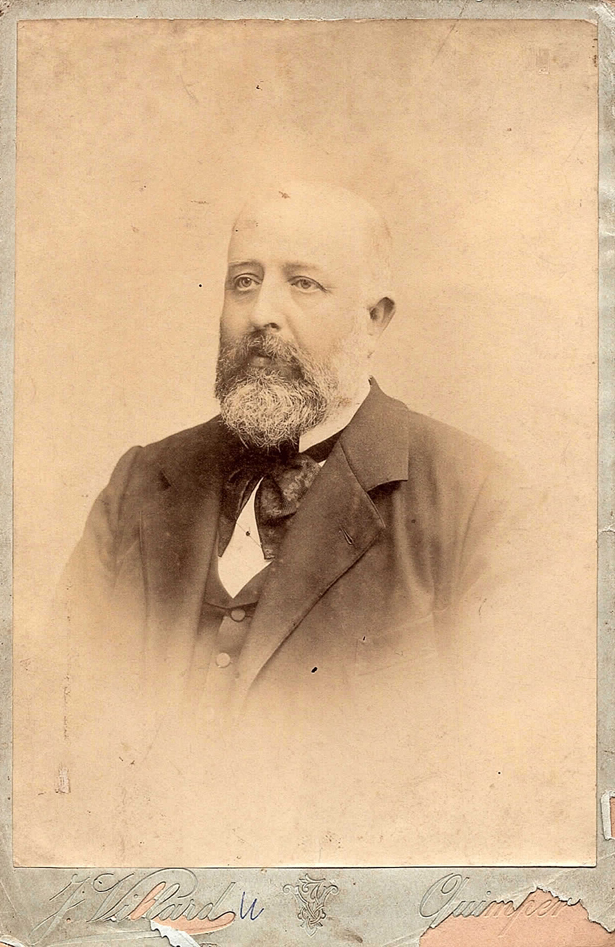

Son diplome de chirugien de troisième classe en poche, Jean-René Bolloré embarque à 20 ans sur un frégate de 52 anons, l'Amazone. Commence alors une vie de bourlingue, qui le conduit de Brest en Chine, en passant par la Méditerranée et le Brésil. La vie en mer de Jean-René est connue grâce au journal de bord qu'il a écrit : "Voyage en Chine et autres lieux". Ce texte a été publié par la Société finistérienne d'histoire et d'archéologie en 1979 et préfacé par Gwen-Aël Bolloré, son descendant. Dans ce récit de voyage, on le voit protestant contre l'état sanitaire du bateau ou s'affrontant au commandant qui refuse la rapatriement d'un matelot dysentérique. Il y dit aussi l'ampleur de son travail : en 1843, il dénombre 256 interventions, tous cas confondus. Les maladies vénériennes, apportées de Chine, occupent une grande partie de son temps. Un discours de l'abbé Fouët pour le centenaire de la papeterie le présente comme un industriel avisé : "René a grandi dans l'usine ; si son éducation technique n'est pas très développée, il a, à un degré éminent, le tempérament d'un industriel et d'un homme d'affaires. S'il n'a pas la tête bien pleine, il a la tête bien faite, aurait dit Montaigne. S'il sait agir, il sait aussi consulter ; s'il sait parler, il sait se taire ; comme chef, le voilà à l'œuvre". Rappelons ici qu'il s'agit d'un discours de commande célébrant l'épopée Bolloré.

Un discours de l'abbé Fouët pour le centenaire de la papeterie le présente comme un industriel avisé : "René a grandi dans l'usine ; si son éducation technique n'est pas très développée, il a, à un degré éminent, le tempérament d'un industriel et d'un homme d'affaires. S'il n'a pas la tête bien pleine, il a la tête bien faite, aurait dit Montaigne. S'il sait agir, il sait aussi consulter ; s'il sait parler, il sait se taire ; comme chef, le voilà à l'œuvre". Rappelons ici qu'il s'agit d'un discours de commande célébrant l'épopée Bolloré.