La reconstruction du clocher de l'église Saint-Guinal en 1837

Clocher bas

Le 2 février est à marquer d’une pierre noire dans les annales de notre patrimoine : C’est en-effet un 2 février 1701 que la foudre abattit le clocher de Kerdevot faisant deux victimes. Plus près de nous il a 170 ans un coup de vent fit tomber le clocher de l’église paroissiale St Guinal … le deux février 1836, preuves que les dérèglements climatiques ne datent pas d’aujourd’hui. Les dégâts sont considérables : la tour n’est plus qu’un tas de cailloux, les orgues sont abîmées ainsi que l’horloge, sans parler du toit. L’émotion est grande à une époque ou le clocher paroissial est l’emblème et la fierté d’une commune ou toute la population pratique la religion catholique.

Chasse aux subventions

Du côté officiel, les choses n’ont pas traîné. Dès le 17 mars les 9 conseillers municipaux ont devant leurs yeux le devis de l’architecte départemental Joseph Bigot. Agé de 29 ans, il signe là l’un de ses premiers devis : 7486 francs et 80 centimes, la somme est considérable.

La commune a déjà chiffré les dépenses de charrois, de fournitures et d’entretien des pierres pour 700 francs. Une souscription a été ouverte qui a permis de collecter 200 francs. La commune estime qu’elle ne pourra mettre guère plus de 300 francs. Depuis le Concordat, l’état doit rémunérer le clergé mais aussi entretenir les édifices cultuels. Le maire de l’époque René Laurent de Skividan, se tourne donc vers l’autorité compétente et « exprime le vœu qu’il plaise à l’administration supérieure de venir au secours d’une commune qui abandonnée à ses propres ressources ne pourrait espérer voir rétablir l’église au culte de la religion pratiquée par la totalité des Habitants. »

La fabrique, c’est à dire l’association qui gère l’église paroissiale, prends le relais et écrit à l’évêque Jean-Marie Dominique De Poulpiquet de Brescanvel alors âgé de 77 ans, pour qu’il intervienne auprès du ministre des cultes, afin qu’il finance la reconstruction et demande 4000 francs. L’évêque de Quimper et du Léon fait intervenir une vieille connaissance de la noblesse bretonne, l’Archevêque de Paris Hyacinthe-Louis de Quélen, pair de France, et lui demande d’appuyer la requête. Les interventions gabéricoises ne s’arrêtent pas là : le député Augustin Le Goazre de Toulgoet, chevalier de Saint-Louis est également sollicité.

Adresse au Roi

Mais les résultats se font attendre. Le 4 octobre, le conseil de fabrique écrit en désespoir de cause à l’évêque : « Nous n’avons rien à attendre du gouvernement ». Ils souhaitent que le pasteur du diocèse leur cède le tiers des revenus de Kerdévot pendant quelques années, ils se promettent d’organiser une souscription pour compléter le financement. Les Gabéricois en bons bretons ne baissent pas les bras. Ils apprennent peu après Noël que le Roi Louis-Philippe vient d’échapper à un attentat à Paris. Au début de l’année 1837 le conseil de Fabrique écrit donc à Louis Philippe, en breton, une lettre touchante qui fait un parallèle étonnant entre les malheurs du roi et ceux des paroissiens d’Ergué. On l’a connaît grâce au livre Breiz-Izel ou la Vie des Bretons de l’Armorique :

Ce courrier qualifié à l’époque de chef-d’œuvre de bonhomie et de finesse par Alexandre Bouët, touche à son but, puisque la préfecture est chargé d’annoncer la bonne nouvelle au recteur d’Ergué-Gabéric :

Aotrou Roue,

Ar bloavezh 1836 a zo bet e gwirionez , leun a drubuilhoù evidomp ;

Gwall glac'haret omp bet o klevout hoc'h bet c'hwi teir gwech war bouez bezañ drouklazhet , hag an avel en deus diskaret tour iliz ar barrez d'an eil a viz c'hwevrer .

Hogen dre vadelezh Doue , deuet hoc'h a-benn d'en em dennañ diouzh an taolioù-se ha spi hon eus e teuimp a-benn , gant aluzennoù an dud vat , da renkañ hon iliz ha d'adsevel hon tour .

Ho servichourien , a-greiz-kalon hag ho keneiled gant doujañs .

Monsieur le Roi

L’année 1836 a été en vérité bien malheureuse pour nous ;

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse qu’on a failli trois fois vous tuer , et le vent du second jour de février a abattu la tour de l’église de notre paroisse

Mais, par la grâce de Dieu, vous êtes sortis sain et sauf de tous ces dangers-là, et nous avons confiance que la charité des bonnes gens nous aidera à réparer notre église et notre tour.

Vos humbles serviteurs du fond du cœur, et vos amis avec respect.

Monsieur le préfet,

Le Roi a eu sous les yeux l'adresse en langue bretonne votée par le conseil de fabrique d'Ergué-Gabéric à l'occasion de l'attentat du 27 décembre .

Sa majesté a été touchée des bons et honorables sentiments qui s'y trouvent naïvement exprimés.

Désirant donner à cette commune un témoignage de sa bienveillance , sa majesté vient de lui destiner un secours de 300 francs pour aider aux réparations de la tour de l'église .

J'ai l'honneur de vous en donner avis , en vous priant , Monsieur , de prévenir M. le curé d'Ergué-Gabéric que cette somme va être remise à sa disposition par les soins de M. le trésorier de la couronne .

Agréez ...

Le secrétaire du cabinet.

Signé , Camille Vain.

Le 12 mars 1837 , le bilan du lobbying gabéricois est très loin des espérances.

L’état donne 1100 F, Le conseil général 500 francs, la Commune 300, La Fabrique 300, Le Roi, 300, et le gouvernement accepte une aide supplémentaire de 500 F.

Philippique

Le 14 mai 1837, le conseil municipal confie le travail au maître-maçon L’haridon, qui donc à reconstruit la tour, à l’économie. Le projet de Joseph Bigot a été sérieusement revu à la baisse et nous vaut une tour moins élancée qu’on aurait pu espérer. Amer le conseil municipal conclu : « Les habitants qui ont déjà fournis diverses sommes pour sa réparation se trouveront encore dans la nécessité de s’imposer de nouveaux sacrifices pour l’acquisition d’une horloge et de deux clochers. »

Le 14 mai 1837, le conseil municipal confie le travail au maître-maçon L’haridon, qui donc à reconstruit la tour, à l’économie. Le projet de Joseph Bigot a été sérieusement revu à la baisse et nous vaut une tour moins élancée qu’on aurait pu espérer. Amer le conseil municipal conclu : « Les habitants qui ont déjà fournis diverses sommes pour sa réparation se trouveront encore dans la nécessité de s’imposer de nouveaux sacrifices pour l’acquisition d’une horloge et de deux clochers. »

Les Orgues ne furent réparées qu ‘en 1845.

Quand à Louis-Philippe, les Gabéricois lui réservèrent un triste sort en 1848. C’est Déguignet qui nous raconte comment les enfants du Guélennec lapidèrent son effigie en plâtre que René Laurent, retiré des affaires gardait dans sa ferme de Skividan. « Nous nous étions arrêtés à regarder un grand bonhomme en plâtre posé au milieu de l’aire à battre avec une grande pipe dans la bouche. Le maire , un gros paysan qui aimait à rire assez, nous voyant là arrêtés à regarder ce bonhomme, vint demander si nous connaissions cette figure là. Non parbleu ! … il s’appelle Louis-Philippe, et était roi de France, mais il s’est sauvé comme un bramer coz . Les Parisiens voulaient bien le tuer, mais ils n’ont pas pu. Eh bien, mes enfants, dit-il, voyons si vous serez plus forts que les parisiens, vous allez ramasser des cailloux et vous allez tirer dessus, et le premier qui lui cassera sa pipe aura un sou. » On peut penser comme les cailloux pleuvèrent [sic] dru sur le pauvre bonhomme Philippe, non seulement sa pipe, mais sa tête, et tout le reste de son corps furent brisés en moins de cinq minutes, pendant que le maire se tenait les côtes de rire. Voilà comment on arrange les hommes qui tombent, les rois comme les autres. Le maire était cependant un fervent philippiste, puisque ce fut lui-même qui fit fabriquer cette statue pour orner son bureau, et puis, il fut le premier peut-être, à la mettre dehors, et à la faire mutiler, de tous les maires de France. »

René Laurent s’était peut être vengé ainsi du peu d’intérêt que l’État montra à ses projets. C’est lui qui en 1840 laissa voter le projet pharaonique de déplacement du bourg à Penn-Carn Lestonan, c’est lui qui également fit voter une résolution pour déplacer la chapelle de Saint-André près de la route de Coray. Deux projets bloqués par le préfet. La prochaine mise en en lumière du clocher paroissial devrait lui donner un peu de baume au cœur c’est le seul chantier d’envergure qu’il a mené à bien.

Bernez Rouz - (Bulletin municipal d'Ergué-Gabéric. septembre 2007).

Retour

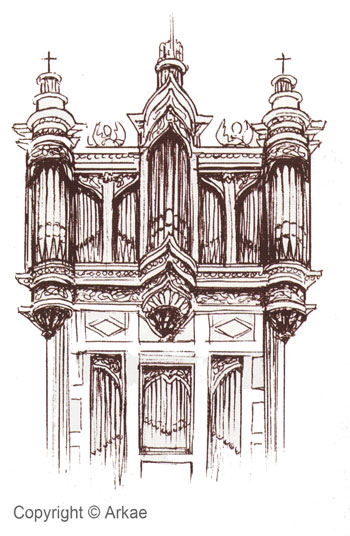

Le buffet a retrouvé sa polychromie et ses dorures anciennes, que le XIXe siècle avait camouflées sous une couche de peinture marron. La tourelle centrale a la forme d'une proue de navire, ce que l'on retrouve dans les autres buffets Dallam, les tourelles latérales, plus courtes, s'arrondissent au-dessus des encorbellements.

Le buffet a retrouvé sa polychromie et ses dorures anciennes, que le XIXe siècle avait camouflées sous une couche de peinture marron. La tourelle centrale a la forme d'une proue de navire, ce que l'on retrouve dans les autres buffets Dallam, les tourelles latérales, plus courtes, s'arrondissent au-dessus des encorbellements.

Le 14 mai 1837, le conseil municipal confie le travail au maître-maçon L’haridon, qui donc à reconstruit la tour, à l’économie. Le projet de Joseph Bigot a été sérieusement revu à la baisse et nous vaut une tour moins élancée qu’on aurait pu espérer. Amer le conseil municipal conclu : « Les habitants qui ont déjà fournis diverses sommes pour sa réparation se trouveront encore dans la nécessité de s’imposer de nouveaux sacrifices pour l’acquisition d’une horloge et de deux clochers. »

Le 14 mai 1837, le conseil municipal confie le travail au maître-maçon L’haridon, qui donc à reconstruit la tour, à l’économie. Le projet de Joseph Bigot a été sérieusement revu à la baisse et nous vaut une tour moins élancée qu’on aurait pu espérer. Amer le conseil municipal conclu : « Les habitants qui ont déjà fournis diverses sommes pour sa réparation se trouveront encore dans la nécessité de s’imposer de nouveaux sacrifices pour l’acquisition d’une horloge et de deux clochers. »

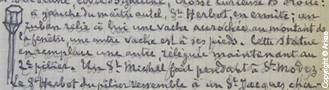

Photo : Extrait des carnets d'Anatole Le Bras concernant la statuaire de St Guénolé.

Photo : Extrait des carnets d'Anatole Le Bras concernant la statuaire de St Guénolé.