L'école publique de Lestonan de 1967 à 1975

Ces pages font suite, d’une certaine manière, au travail de recherche effectué par François Ac’h et Roger Rault sur la période 1880-1930 concernant les écoles publiques de Lestonan.

Nous nous intéresserons ici à la période s’étendant de 1967 à 1975. Notre témoignage se limitera à un récit parfois anecdotique décrivant l’état matériel et administratif de l’Ecole et restituant les divers aspects des conditions de notre fonction d’instituteurs- directeurs d’écoles primaires’’ durant ces années.

Survol préalable des années 1932 à 1967

En 1932, après les créations en 1928 et 29 des "Ecoles de la Papeterie", comme les désigne lui-même M. René Bolloré, écoles privées "gratuites et obligatoires" au confort exceptionnel (électricité et chauffage central), les Ecoles Publiques de Lestonan sont au bord de la disparition avec chacune une classe (44 élèves pour l’école des garçons et 35 pour celle des filles contre un effectif total évalué entre 200 et 250 élèves pour 6 enseignants quelques années auparavant).

En 1932, les deux écoles publiques sont dirigées par M. et Mme Lazou qui ont profondément marqué la vie du quartier.

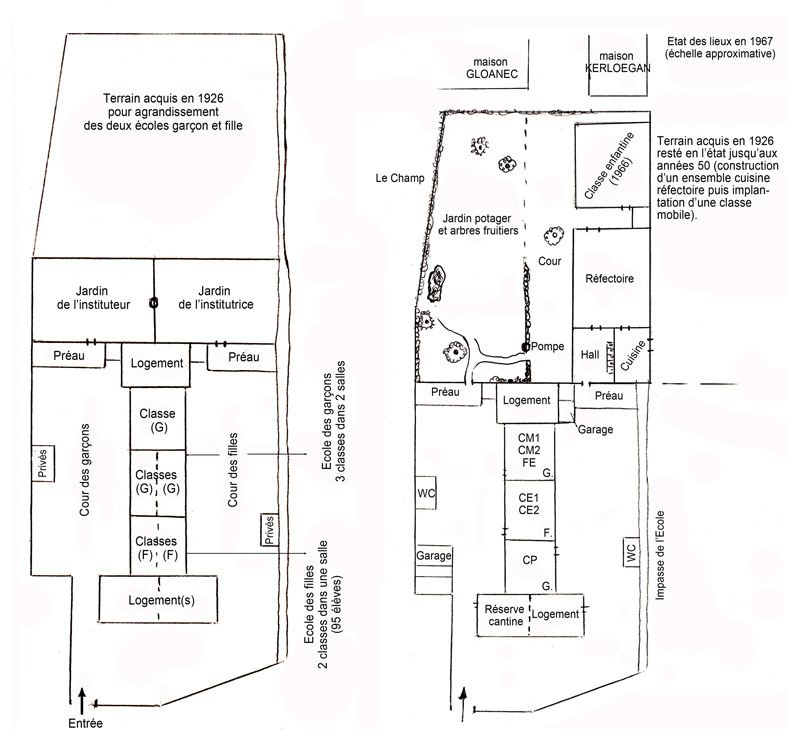

La création de ces deux écoles privées met fin aux tergiversations, aux promesses non tenues, aux nombreux revirements, aux coups bas des diverses municipalités, de la famille Bolloré, de l’Inspection Académique qui n’ont jamais pu se mettre d’accord sur le développement de l’Ecole de Lestonan. Toujours est-il qu’avec 3 locaux pour deux classes, 3 logements, un terrain acquis en 1926, l’espace est alors plus que suffisant. Les classes seront géminées en 1933. L’Ecole dite de garçons et l’Ecole dite de filles subsistent administrativement de façon distincte,mais chacune des classes accueille garçons et filles à partir de cette date.

En 1967, quand nous arrivons à Lestonan, la situation administrative est toujours la même, mais avec une école de garçons à deux classes et une école de filles à deux classes. De 1932 à 1967 très peu d’évolution en ce qui concerne la disposition des locaux (voir les 2 plans) et les effectifs (108 élèves au total, c’est à dire une augmentation d’à peine 30 élèves pour ces 35 dernières années).

Notre arrivée à Lestonan

En 1967, après 6 années passées à Edern dans l’école du hameau retiré de Gulvain, école classée déshéritée par l’Education Nationale, nous souhaitons nous rapprocher de la ville. A l’école de Lestonan, M. et Mme Imprez désirant se fixer à Quimper portent leurs deux postes susceptibles d’être vacants. Nous les sollicitons et les obtenons pour la rentrée de septembre.

Dans le petit monde de l’Education, Lestonan est peu connu, mais pour moi (Maryse), c’est un lieu familier. Il faut rappeler que mes racines sont gabéricoises depuis des générations et qu’en 1967 mes grands-parents paternels (Marie-Anne et Louis Barré de Penn ar Garn) ainsi que la majorité de ma famille y vivent encore.

En juin de cette année-là, quand nous recevons notre nomination officielle, nous prenons contact avec nos prédécesseurs afin de visiter les lieux et de prendre tous les renseignements utiles. L’accueil est très cordial mais peu encourageant : toutes les difficultés nous sont exposées et, en particulier, le surcroît de travail occasionné par la gestion de la cantine. Qu’importe! Nous avons obtenu ce que nous avions demandé, et la cantine, nous nous en occupions aussi à Gulvain!

Début septembre, nous déménageons. Les services d’un déménageur professionnel ne s’imposent pas. Le camion de François Le Berre (Fanch a Bar) fait l’affaire. L’installation du chauffage central est en cours. Les ouvriers de Roger Coathalem s’activent. Ouf ! Il n’y aura pas à allumer les poêles chaque matin dans les classes. Cette rentrée se présente bien.

Etat des lieux en 1967

Les locaux. Entre 1930 et la période qui nous intéresse, peu de choses ont changé (voir plans). Le corps des bâtiments comprend :

en façade nord, deux logements donnant sur la rue.

Celui qui s’ouvre sur la cour des filles est occupé par la famille Le Lec jusqu’en 1970 puis par la famille Corlosquet pendant de nombreuses années. Ce logement, froid et humide, se compose de 2 pièces au rez-de-chaussée et 2 pièces à l’étage. Absence de sanitaires.

Celui qui s’ouvre sur la cour des garçons est inoccupé. Après avoir abrité un réfectoire très exigu, il sert de réserve pour la cantine.

Les classes, au nombre de 3. L’une donne sur la cour Ouest, les deux autres sur la cour Est. Elles sont grandes et claires, mais relativement humides. Elles ont besoin d’un entretien sérieux. Les murs sont défraîchis et les planchers en mauvais état.

Au fond de la cour des garçons, le logement du directeur. Au rez-de-chaussée, 2 pièces ; à l’étage 2 chambres et un petit réduit doté d’un lavabo et d’une douche qui n’a jamais fonctionné, faute d’alimentation en eau chaude. Pas de WC dans le logement.

Les cours. Le portail de l’école jouxte le commerce Bouedec et donne sur la cour des garçons où se trouvent un garage, des cabinets « à la turque », des urinoirs, un préau (disons plutôt un abri d’à peine 20 m2) avec accès au jardin.

La cour des filles a la même configuration. Dans le préau une porte donne accès à la cantine.

Les cabinets des deux cours (qu’on ne peut qualifier de sanitaires) sont d’origine et datent donc de la fin du 19e siècle. Leur remplacement par des sanitaires décents fait l’objet d’échanges mémorables avec Tinig Signour lors d’une visite de la commission des écoles. Tinig les trouve encore fort convenables et ne juge pas nécessaire d’en construire d’autres.

La cantine. Dans les années 1950, la municipalité a fait construire un bâtiment à usage de cantine : une entrée avec lavabos, un réfectoire, une cuisine.

L’équipement de la cuisine est des plus sommaires : des placards, une table, un évier, et, pour la cuisson, deux trépieds alimentés au gaz (trépieds à lessiveuse).

Le réfectoire est meublé de quelques tables recouvertes de lino, de bancs et d’une longue table sur tréteaux (dont on reparle plus bas).

Le jardin. Dans le prolongement de la cantine, un "préfabriqué", a été installé à la rentrée 1966 pour abriter une classe enfantine qui est la deuxième classe de l’école des filles.

En 1967, il reste donc environ la moitié du jardin d’origine, un bel espace tout de même.

Au pignon du logement du directeur, exposée au sud, une petite parcelle permet d’obtenir quelques légumes et des pommes de terre (vers le 1er mai ?). Une glycine assez envahissante grimpe sur ce mur. Un muret de pierres sèches recouvert de vigne vierge subsiste près de la cantine et délimite la cour des petits.

Le reste du jardin donne sur le quartier du Champ et on y trouve des pommiers, un prunier, des groseilliers, des lilas et un majestueux camélia qui fut planté par M. Lazou dans les années 30.

Le fonctionnement de l’école

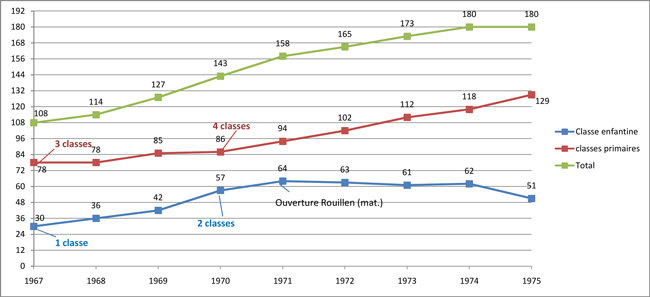

Les classes, leurs effectifs. Comme déjà dit, à notre arrivée en 1967 l’école comprend 4 classes pour 108 élèves (effectif au 10 décembre 1967).

La classe enfantine ( Marie-France Le Beul) : une trentaine d’élèves.

Le CP ( Hélène Le Lec).

Le CE1- CE2 (Maryse Le Berre).

Le CM1-CM2 - Fin d’études (Jean Le Berre).

Les 2 écoles sont géminées et les classes sont mixtes ; la classe enfantine et le CE1-CE2 forment l’école de filles (école B) ; le CP et le CM1-CM2-FE forment l’école de garçons (école A). Aux yeux de tous, il y a « l’Ecole Publique de Lestonan » car les subtilités de l’Administration ne sont pas connues.

A cette date encore beaucoup d’enfants d’ouvriers papetiers fréquentent les écoles privées. Quelques-uns cependant viennent à l’école publique, ainsi que des enfants de commerçants et d’artisans de Lestonan, d’agriculteurs et de familles habitant la zone rurale Est de la commune. De plus en plus de familles travaillant à Quimper dans différents services administratifs ou de santé s’installent dans le quartier, et le nombre d’élèves croît régulièrement (voir graphique).

L’urbanisation du Rouillen amène une forte hausse des effectifs dans les années 70-75, ce qui nous vaut des ouvertures de classes dans l’urgence, avec des structures légères vite montées :

En 1970 : ouverture d’une classe primaire à l’école de garçons (arrivée d’Andrée Canévet).

En 1970 également : ouverture d’une classe enfantine à l’école des filles (arrivée de Mme Faruel, remplacée par Marie Louise Léon en 1971).

En 1973 : ouverture d’une classe primaire à l’école de garçons (arrivée de Mme Morel).

En 1973 il y a donc 7 classes pour 173 élèves. Et l’on reparle (comme dans les années 20) de la nécessité de restructurer l’ensemble du groupe scolaire. De nombreuses questions se posent alors : Faut- il une école maternelle autonome ? et où la construire ? Quant à l’école primaire, faut-il tout reconstruire ou rénover sérieusement la partie ancienne et rajouter des classes en ‘’dur’’?

Et la cantine, n’est- il pas temps de la moderniser et de reconsidérer son fonctionnement ? (voir plus bas, chapitre cantine).

A cette date, le jardin a pratiquement disparu ; les 3 classes implantées en 4 ans ont remplacé les fruitiers, les massifs de fleurs, le muret et ces baraques ne sont qu’un pis-aller. Un certain hiver, pendant les vacances de Noël, l’eau gèle dans les canalisations de chauffage central de la classe enfantine : les radiateurs éclatent, répandant une eau noire sur le parquet. Il faut éponger! Une autre année la grosse chaleur rend suffocante l’atmosphère dans les classes préfabriquées ; on arrose les toitures pour essayer de les refroidir.

Des questions primordiales se posent donc dès cette époque mais les solutions ne seront pas immédiates car au Bourg, des besoins se font également sentir et le quartier du Rouillen est en pleine expansion.

De nombreux équipements scolaires et sportifs sont partout nécessaires. A Lestonan, l’Ecole Publique, pratiquement enclavée, ne peut s’étendre que sur des terrains dont le propriétaire ne veut absolument pas se séparer. Commencent alors de laborieuses négociations entre Pierre Quéré d’une part, Jean-Marie Puech, le Maire, et son adjoint Alain Le Bihan d’autre part.

Les discussions souvent au bord de la rupture se termineront favorablement, non sans mal.

Le terrain étant acquis ou en voie de l’être, reste à décider ce qu’on y construira ; une bonne quinzaine d’années sera encore nécessaire pour que l’Ecole Publique trouve sa physionomie actuelle. En 1986, avec ses 10 classes (maternelles et élémentaires totalisant 254 élèves) les effectifs se stabilisent peu ou prou.

Les services municipaux. Une seule personne, Marie-José Pennarun (Le Moigne) est employée communale depuis 1959 et affectée à diverses tâches.

Elle aide l’institutrice de la classe enfantine (le rôle actuel des ATSEM) ; elle accueille le matin les élèves qui arrivent par le car de ramassage scolaire et les reconduit à 16 h 30 ; elle balaie et nettoie les classes le soir.

Elle assume également la corvée d’avant la rentrée : le nettoyage en profondeur des classes. Seule au début, elle est secondée au fil des ans par Jacqueline Le Clech, Henriette Francès, et Anna Cloarec.

Avant la rentrée de septembre chaque classe est nettoyée du sol au plafond ; les tables et les chaises sont lavées et cirées. Pas de consigne particulière de sécurité pour le nettoyage des hautes fenêtres. Les sols sont lavés et enduits d’huile anti-poussière qu’il faut commander et aller chercher à la Droguerie Nationale près de la gare de Quimper.

Les services techniques tels que nous les connaissons aujourd’hui n’existent pas encore. Seuls les cantonniers interviennent avant la rentrée pour le balayage des cours.

Les travaux d’entretien (essentiellement les peintures des classes) sont confiés aux artisans de la commune. A la dernière minute, on voit arriver les peintres Kernaléguen-Le Corre (bons chanteurs ! très décontractés) et plus tard, Marcel Barré. La chaudière qui alimente toute l'école est révisée par l’entreprise Coathalem mais c’est le directeur qui l’allume et règle la température selon la météo. Quand nous manquons de mobilier, notamment pour la cantine, Jean- Louis Thomas ou Yves Nicot livrent des tables et des bancs de fabrication robuste.

L’équipe municipale de Jean-Marie Puech accorde les crédits nécessaires à l’achat des fournitures scolaires et aux équipements des classes dont les effectifs sont en augmentation continue. Alain Le Bihan et Jean Hascoet, eux-mêmes parents d’élèves, sont nos interlocuteurs.

La cantine. Comme dans la plupart des communes, la gestion de la cantine est laissée aux directeurs d’école. Nous avons en charge l’emploi d’une cantinière et toute l’organisation depuis les commandes des denrées, l’élaboration des menus jusqu’à la comptabilité (collecte des prix des repas, salaire de la cantinière, déclaration URSSAF, etc.).

Madame Guillou (Marjannig Ar Bras ) est en place depuis plusieurs années. Nous lui demandons continuer d’occuper ce poste. Elle a des habitudes et tient à conserver des menus qui se répètent d’une semaine à l’autre, une nourriture simple et saine : de la soupe tous les jours, un plat, et pour terminer, des tartines de confiture que les enfants trouvent sur la grande table à tréteaux qui trône au milieu du réfectoire.

Ce qui nous surprend le plus, c’est que la vaisselle est fournie par les familles. Chaque élève retrouve chaque jour à la place qui lui est dévolue son assiette et son verre que la cantinière reconnaît. Nous remédions dès la rentrée à cet usage datant d’un autre temps en achetant un lot de vaisselle. D’ailleurs, les rationnaires augmentant, cette façon de faire aurait pris trop de temps.

Le prix du repas est de 1 F. La commune verse une subvention qui permet de régler quelques factures d’épicerie.

Le budget est serré. Les familles fournissent avec plaisir les légumes pour la soupe. En alternant chaque mois, nous achetons chez les commerçants de Lestonan l’épicerie (Chez Bouédec et Le Ster), la viande (chez Lauden et Henry), le pain (chez Le Ster, Guéguen, puis Dervoet). Un cahier fait la navette pour les factures en fin de mois. Pour des conditionnements plus adaptés il faut recourir à des fournisseurs spécialisés dans l’approvisionnement des collectivités.

A midi, chaque enfant retrouve sa place. Il y a seulement environ 45 inscrits à cette première rentrée. Les "grands" sont investis du titre de "chefs de table" pour aider les petits et prennent ce rôle très au sérieux. Après un temps d’observation, nous apportons quelques améliorations en variant les menus et en proposant de vrais desserts.

Une anecdote : Mai 1968. C’est la grève générale. Les 4 enseignants sont grévistes. A Quimper un collectif distribue des denrées alimentaires. Nous décidons de nous y approvisionner afin de faire fonctionner un service de cantine gratuite pour les enfants de grévistes.

Nous voyons arriver des élèves de l’école privée voisine dont les parents sont employés à l’usine Bolloré... Ceci n’a duré que quelques jours , mais a marqué les esprits.

En 1970, Madame Guillou, déjà malade sans doute, cesse son activité. Henriette Francès accepte de la remplacer avec un statut pourtant peu alléchant : elle sera payée à l’heure, cinq jours par semaine. Henriette aime cuisiner ; elle est toujours partante pour varier les menus, pour innover. A l’heure de midi, la cantine est une véritable ruche. Chaque adulte prend part au service car le nombre de rationnaires ne cesse d’augmenter (jusqu’à 150). Herveline Le Roux, nommée à Lestonan en 1970, apporte également son aide. Le nombre croissant d’enfants et une légère augmentation du prix du repas permettent d’équilibrer un budget encore serré et aussi de moderniser l’équipement de la cuisine en achetant un frigo, une gazinière, une plonge et une friteuse, matériels "pro" fabriqués par les établissements Capic et pour lesquels la Mairie octroie des crédits couvrant 50% du prix (seulement pour les deux derniers achats). Le tout est complété par un hachoir professionnel et une éplucheuse de pommes de terre achetée d’occasion à un collège du Nord-Finistère.

Une société de surgelés nous prête un congélateur, merveille qui contient des desserts dont des glaces en petits pots... les instants de silence pendant la dégustation sont impressionnants.

Il est évident que la gestion de cette "entreprise" devient de plus en plus contraignante et des contacts s’engagent avec la municipalité pour que celle-ci prenne en charge les emplois de la cantinière et de son aide, Anna Cloarec, recrutée depuis peu. Démarche commune avec l’école du Bourg qui se trouve dans le même cas. Le Maire n’est pas opposé à une aide supplémentaire mais est assez réticent à la demande de municipalisation des employées.

En 1974-75, la construction des Ecoles du Rouillen se termine. Cet ensemble est doté d’une cuisine centrale qui distribuera les repas dans les écoles et fonctionnera avec du personnel municipal. Les écoles du Bourg et de Lestonan sont alignées sur celles du Rouilllen . Le travail des cantinières sera différent car la préparation ne se fera plus sur place. Mais à qui confier ce nouvel outil : gestion purement municipale ou recours à une de ces sociétés privées qui commencent à s’implanter un peu partout ?

Autre anecdote : Afin de faire un choix dans la production des repas de la future cuisine centrale, la municipalité contacte la société Sodexho qui répond par une invitation à Bordeaux. La délégation gabéricoise comprend le Maire, des élus, le secrétaire de mairie et un représentant de chaque école. Pendant deux jours, nous visitons des cantines, des restaurants d’entreprises et, bien sûr, une cave du Bordelais… Malgré un accord pratiquement conclu , le marché sera confié non pas à Sodexho, mais à un de ses collaborateurs qui monte sa propre société (Restaurel). Bravo M. Tartu ! Rassurons-nous, la gestion de tout cela deviendra rapidement municipale.

D’une cuisine familiale on passe en 1975 à une cuisine de collectivité. Fin d’une époque. Pour les directeurs d’école, c’est un fardeau en moins d’autant plus qu’il ne faut pas perdre de vue que leur fonction première est d’enseigner, de s’occuper en classe des élèves dont ils ont la charge. Ils continueront à assurer la surveillance du réfectoire et après des années de bénévolat, ils seront indemnisés pour ce travail qu’ils partageront avec les adjoints volontaires.

Conclusion.

Le récit de cette petite tranche de vie va peut-être susciter l’étonnement des plus jeunes.

En parlant de l’école publique de Lestonan, nous relatons des situations ordinaires, vécues également par nos homologues exerçant dans la plupart des communes rurales à cette même époque.

La fonction des directeurs d’école a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, les libérant de nombreuses charges matérielles mais leur imposant sans doute d’autres contraintes.

Gwechall e oa !

Maryse et Jean Le Berre

Avant que ne se mette à circuler la rumeur comme quoi la petite vierge de Croas ar Gac se retrouve enfermée parce qu’elle a perdu sa tête, interrogeons ce que la mémoire a conservé de ses aventures. Jean Guéguen a recueilli pour nous dans les années 80, le témoignage de René Beulz (père) de Pennaneac’h. Et le livre de Gwenn-Aël Bolloré récemment paru aux éditions Ouest-France consacre lui aussi un passage à l’enlèvement de la petite vierge.

Avant que ne se mette à circuler la rumeur comme quoi la petite vierge de Croas ar Gac se retrouve enfermée parce qu’elle a perdu sa tête, interrogeons ce que la mémoire a conservé de ses aventures. Jean Guéguen a recueilli pour nous dans les années 80, le témoignage de René Beulz (père) de Pennaneac’h. Et le livre de Gwenn-Aël Bolloré récemment paru aux éditions Ouest-France consacre lui aussi un passage à l’enlèvement de la petite vierge.