Il n'y avait pas encore deux mois que le Débarquement des Alliés avait eu lieu en Normandie, le 6 juin 1944. La « percée d'Avranches » avait réussi le 31 juillet. Le 3 août, à 12 heures, puis encore à 18 heures, la BBC de Londres répétait le message suivant : « Le chapeau de Napoléon est-il toujours à Perros-Guirec ? ». Tel était le signal convenu, adressé à la Résistance intérieure de Bretagne, FFI et FTPF1, pour déclencher l’insurrection générale et passer à un harcèlement systématique de l’occupant, alors que les troupes américaines fonçaient sur Brest et Lorient. Ces deux mois (du 6 juin au 3 août) ont été marqués par des évènements dramatiques pour les résistants de la région de Quimper. Ils avaient ordre, dans le cadre du « Plan Vert », de multiplier les actions de sabotage (contre voies ferrées et câbles téléphoniques aériens ou souterrains) et les attentats contre les ennemis, dans le but de fixer l'adversaire sur place, pour qu'il ne rejoigne pas la Normandie en renfort. Dès le 7 juin, le chef local de la Résistance, « Jeannot » (alias le capitaine d'active Jean Pézennec), a organisé la périphérie de Quimper en sept secteurs de sabotage, dirigés chacun par un chef de secteur pour une douzaine d'hommes. Ainsi, Quimper est entouré de sept « maquis » installés dans la campagne et astreints aux règles élémentaires de la clandestinité. Ces groupes vont pouvoir compter sur la complicité effective de plusieurs fermes. Malgré les difficultés rencontrées, la mission sera remplie : pendant le mois de juin, peu de trains arriveront à Quimper ou en repartiront, et le téléphone ne fonctionnera que par intermittence.

Mais, avec l'aide de « collaborateurs » français, l’occupant engage une répression impitoyable. Des résistants sont arrêtés et emprisonnés à Saint-Charles, tels que Bellan, chef du secteur 2. Fin juin, des postes de maquis sont pris d'assaut (Le Guélen en Briec et Penhoat en Kerfeunteun, le 27 juin ; Kergrenn en Ergué-Armel, le lendemain) et 17 résistants y sont tués, dont le capitaine Pézennec lui-même. Deux fermes d'Ergué-Gabéric (Kerfrès, le 17 juin, et Kerhamus, le 29 juin) sont également visées, mais le sang-froid des habitants (et un peu de chance) permet d'éviter d’autres massacres. Fin juin encore, le « Colonel Poussin » (Mathieu Donnard), chef départemental des FFI est arrêté à l'occasion d'un déplacement dans le Morbihan. Il est exécuté le 29 juillet à Pluméliau. La Résistance doit se réorganiser. C’est le « Colonel Berthaud » (Roger Bourrières) qui devient le nouveau chef des FFI du Finistère. Il a installé son Etat-Major à Quimper, dans les locaux de l’entreprise Joncour (au Moulin aux Couleurs, route de Pont-l'Abbé). Le chef militaire FFI pour l’arrondissement de Quimper est désormais le capitaine Philippot, et son adjoint est le capitaine Monteil. Cette délégation militaire va bénéficier de l’assistance d’une équipe Jedbugh2 parachutée pour aider les maquisards à s’organiser.

Ce jeudi 3 août, à Ergué-Gabéric, le recteur Gustave Guéguen a-t-il connaissance du déclanchement de l’offensive ? Dans son Journal, nous lisons cette simple information : « un train a déraillé sur la voie à 50 mètres en aval de la station signalétique : plusieurs wagons remplis de petits morceaux de bois bien sec pour gazogène. Dès le soir et toute la matinée du lendemain, des brouettes, des charrettes à bras, de grosses charrettes sillonnaient les prairies environnantes pour prendre leur part de butin et sous une chaleur tropicale transportent à domicile la provision hivernale ». Le ton du recteur se fait plutôt désabusé: « Pour l'honneur de l'humanité, l'on eût souhaité que les riches laissâssent aux pauvres le soin de profiter de l'aubaine. Hélas, l'humanité n'est pas belle ». Il s'agit là d'un déraillement parmi bien d'autres, organisé en ces jours de forte tension pour paralyser tout trafic ferroviaire et créer un sentiment d'insécurité chez l'occupant. Et les scènes de pillage se multiplient, par exemple en gare de Quimper, ce même jour, comme le raconte Gabriel Nicolas : « Un train rempli de matériel pour les troupes d’occupation attendait depuis plusieurs jours, faute de pouvoir aller plus loin ou être déchargé. Dans l’après-midi du 3 août, une ruée de la population pilla tous les wagons qui contenaient des dizaines de tonnes de matériel le plus divers, en état neuf, allant du gros moteur électrique aux pneus de voitures et de camions, emportés à bras, en brouette, en voiture, voire par camion. Pas de responsable allemand ou français pour s’opposer au pillage ».

Ce matin-là, Jean Grall, qui habite rue de La Fontaine, près de la gare de Quimper, sait ce qu’il a à faire : rejoindre le maquis de Langolen, comme tous les FFI de la 6e compagnie, convoqués ce 4 août sous le commandement du Lieutenant Danion. Car c'est à proximité de deux fermes de Langolen que l'aviation anglaise doit parachuter, la nuit suivante, l'équipement destiné aux résistants, en particulier l'armement dont ils sont démunis : « Départ à 7h30 de chez Henri Carn avec Henri Desseron. Eau blanche : deux Allemands en side-car. Filons par les jardins et des maisons inconnues. Retrouvons d’autres copains au pont de Saint-Denis. Remontons le canal de la papeterie vers la route de Langolen. Le groupe augmentant, nous avons deux gars en avant-garde et deux autres en queue de colonne. A la moindre alerte, coup de sifflet et disparition. A l’arrivée au camp, un gars mal rasé, casquette marine, revolver à la ceinture renseigne les arrivants… ». Mais ce même matin du 4 août, dans la ville de Quimper, les services administratifs allemands, dont la Gestapo, ont abandonné leurs bureaux dans une précipitation remarquée par les habitants ; ils quittent Quimper pour rejoindre Lorient ou Brest. Cependant, des troupes combattantes se sont simplement repliées à Kerfeunteun (Likès et séminaire). La population quimpéroise croit au départ des occupants et est persuadée de l’arrivée imminente des Américains…

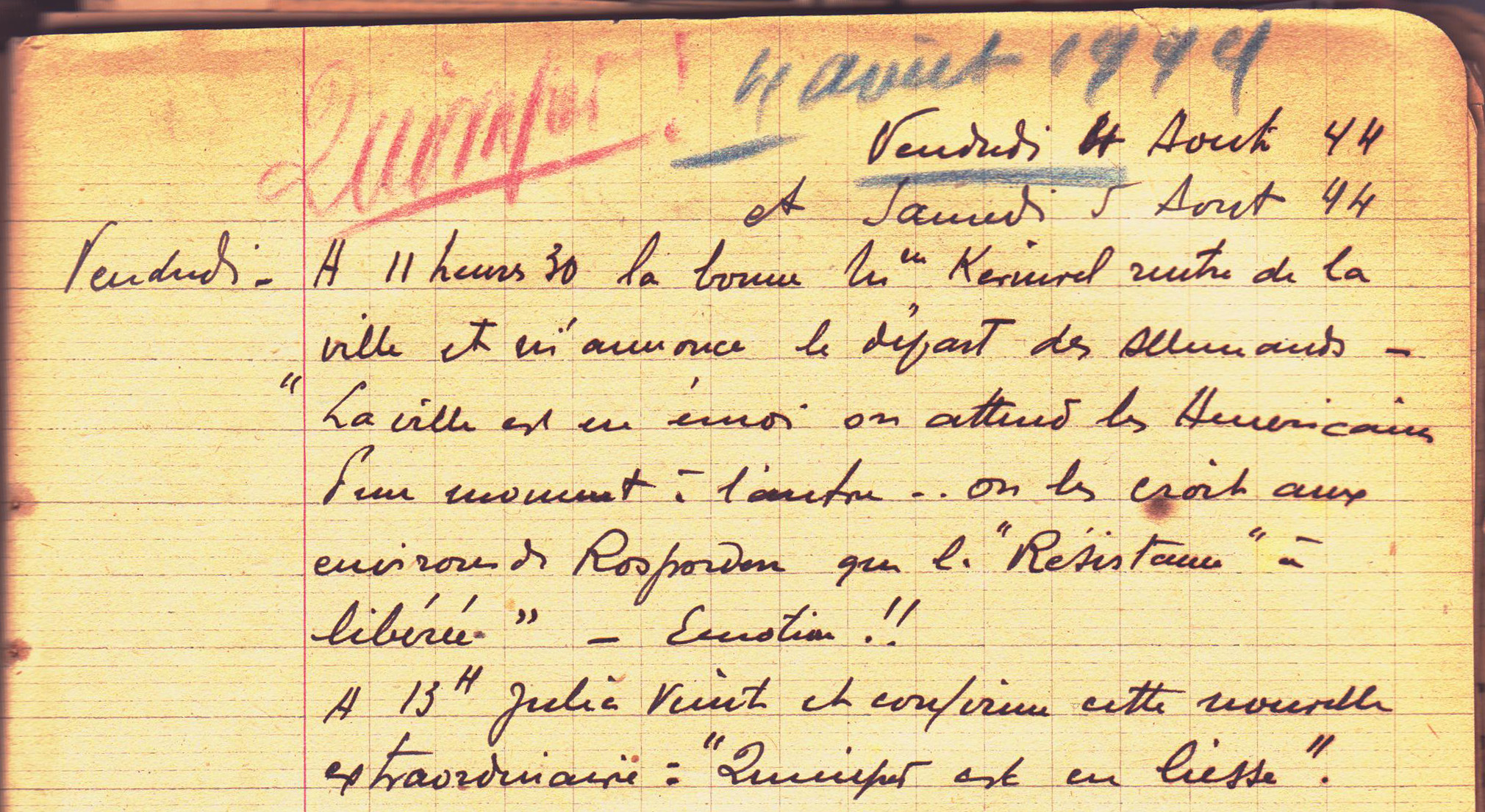

Césaire Le Guyader note : « A 11 heures 30, la bonne, Madame Kerinvel, rentre de la ville et m’annonce le départ des Allemands : la ville est en émoi ; on attend les Américains d’un moment à l’autre. On les croit aux environs de Rosporden, que la Résistance a libérée [...] A 13 heures Julie vient et confirme cette nouvelle extraordinaire : "Quimper est en liesse". Je pars vers 13 h 30. Des groupes partout. On pavoise. En ville, grosse animation. On attend les libérateurs… St Charles lâche des détenus. La préfecture est décorée des drapeaux français, américain. La mairie, des drapeaux français, américain, anglais et belge : on prépare un drapeau de l’URSS. L’électricité est rendue ; on écoute la radio. Pas vu de la journée d’hommes de la Résistance, mais une vingtaine de voitures automobiles, cars ou tourisme allemands, avec mitrailleuses et fusils prêts au tir. Les rues sont pavoisées, les maisons aussi, le soleil brille. On attend toujours les "Noirs" [sic] libérateurs » (voir photo ci-contre).

Dans le cours de l'après-midi, la population se livre en ville au pillage des bâtiments et magasins libérés par les Allemands. A Langolen, selon Jean Grall, c’est une pagaille complète. Le parachutage prévu la nuit précédente n’a pu avoir lieu. Les compagnies convoquées la veille n'ont donc pas été équipées. Il y a déjà là plus de 500 hommes, et des volontaires arrivent encore de partout. Les armes manquent, mais aussi la nourriture, le couchage...« De temps à autre des gars arrivaient de la ville colportant les histoires les plus invraisemblables, entretenant ainsi l’indescriptible pagaille qui régnait déjà. [...].

16 h 45. Des gars arrivent. L’un brandit une grenade allemande et en a une caisse. Il clame : "Plus d’Allemands à Quimper. Les drapeaux flottent. On a calotté un camion de grenades et une traction de la Gestapo".

16 h 50. Un libéré de St-Charles passe : "On libère les gars après une prétendue vérification de papiers".

17 h 05. Un cycliste rentre : "Il y a encore des fritz, mais les drapeaux à croix de Lorraine flottent sur la cathédrale et la caserne". Il me disait aussi que les Français "récupéraient" le vin de la Gestapo rue René Madec devant les Boches eux-mêmes…

Ce qui se passe à cette heure à Quimper ? « Berthaud » a fait une apparition à la préfecture pour prononcer la destitution du préfet de Vichy en place et prendre quelques mesures d'urgence. Episode moins spectaculaire que celui qui a lieu vers 18 heures : un homme escalade une tour de la cathédrale et plante un grand drapeau tricolore à son sommet. Sur la place Saint-Corentin, on chante la Marseillaise... Mais « Berthaud » a rejoint le camp de Langolen. Suivant Alain Le Grand3, à Langolen, « Berthaud » discute avec ses adjoints « d’une action à mener d’urgence sur Quimper. On pense que la garnison allemande n’est pas tellement importante. D’aucuns font des réserves quant à la possibilité de représailles contre la ville. L’action est décidée, on attend les véhicules. Ils arrivent vers les 20 heures. Une colonne se forme : en tête, la voiture dans laquelle prennent place Berthaud et ses adjoints, une camionnette et un camion transportant la 5e compagnie FFI4, et un détachement de FTP… ».

Cette décision, qui a été imposée par « Berthaud », de prendre possession de la ville dès le soir du 4 août, est sévèrement critiquée sur place par Albert Philippot : « Nous ne pouvons armer au plus que 50 hommes, et je considère cette marche sur Quimper comme une folle aventure qui peut se solder par le massacre du petit détachement que nous pouvons équiper. Blathwayt5 est de mon avis et affirme que "c'est du cinéma".Jean Grall n'est pas en reste pour souligner l'incongru de la situation : « Plusieurs surexcités décidèrent de descendre sur Quimper avec la quasi-totalité des armes du camp. Une partie embarqua dans une voiture particulière et le reste dans un camion "Bourhis-grains". Ils chantaient tous. Peu après quelques-uns revinrent : une voiture était en panne. Un autre convoi fut formé de quatre ou cinq voitures de tourisme, commandé par Monteil ».

Arrivés à Quimper, ces maquisards se répartissent en petits groupes pour converger vers le centre-ville, où des accrochages ont lieu avec des patrouilles allemandes. Bilan : deux morts et une dizaine de blessés du côté des résistants, qui doivent décrocher. Ils s’installent pour la nuit, une partie sur le Frugy, une autre à Saint-Denis. Un détachement de la compagnie de Briec, également engagé dans cette attaque sur Quimper, y a aussi perdu deux hommes. Césaire Le Guyader ne comprend pas ce qui se passe ce soir-là à Quimper : « Nous rentrons chez nous vers 18 h 30. Nous voyons dans l’Odet flotter la guérite aux couleurs allemandes de la Kommandantur, des chenilles, des barbelés, des cadres dont celui d'Hitler. Tout est calme. A 21 heures, des coups de fusils, des rafales de mitrailleuses se font entendre ; ça cogne très fort. Des hommes passent, le fusil et le fusil mitrailleur au poing. "Qu’y a-t-il ? Que se passe-t-il ?". Les explosions succèdent aux explosions. Des grenades à main, sans doute. Ça dure une grande partie de la nuit… Pourquoi ? ».

Jean Grall, qui est resté à Langolen avec la 6e compagnie, dans l'attente d’un nouveau parachutage, rapporte ce qu’il apprend de l’équipée lancée sur Quimper : « Fanch Carn au volant d’une voiture avait des cailloux plein les poches. Pour lui, l’aventure faillit mal se terminer. Rue du Frout, dans un couloir du pensionnat Notre-Dame-de-l’Espérance, quatre ou cinq furent blessés. M. Volant, garagiste, tué. Fanch plusieurs éclats dans le ventre. Il avait le gros intestin perforé et son cas fut longtemps considéré comme désespéré ».

Une autre pagaille a régné ce même jour au bourg d'Ergué-Gabéric. Le recteur Gustave Guéguen observe : « Vers 17 h, remue-ménage, cris de joie, embrassades innombrables ; le chef de groupe (Viol de Kerfeunteun) emprisonné à Saint-Charles depuis 10 jours arrive au bourg prendre la direction de sa section. Ces transports de joie sont trouvés excessifs, et l'on juge sévèrement les demoiselles trop prodigues de leurs baisers. Dans la soirée, le bourg [est] en émoi par l'arrivée de la Résistance : des moteurs ronflent. De camions et d'autos descendent de nombreux jeunes gens armés de fusils et de fusils mitrailleurs. Ils escomptent prendre Quimper la nuit ou le lendemain !!! Ces troupes pleines d'enthousiasme et délirantes ne sont ni aguerries ni disciplinées et pour ma part, j'éprouve un sentiment pénible de penser que le salut de la France est entre les mains de pareils écervelés. L'enthousiasme gagne la population et deux auberges arborent les trois couleurs : cette marque de patriotisme prématurée leur vaut de faire d'excellentes affaires. Comédie humaine ! » Il n’est pas dit que ce soient les « surexcités » de Langolen qui aient fait une halte au bourg d’Ergué. On peut plutôt comprendre que le bourg a été, pendant la journée du 4 août, le point de ralliement de la section de Le Viol et peut-être d'autres éléments qu’aucun témoignage ne nous permet d’identifier. En soirée deux autres groupes de résistants montant vers Langolen (non identifiés par nos témoins) sont passés au bourg. Selon Gustave Guéguen, « au crépuscule arrivent de Quimper deux sections se dirigeant sur Langolen et fort disciplinées celles-ci et donnant vraiment une impression de sécurité6. L'ordre est donné de ne rien tenter sur Quimper, j'en suis fort aise ». Ainsi les contradictions apparues au camp de Langolen ont également cours à Ergué. On attaque sur Quimper ou pas ? A peine s’est-il rassuré que le recteur se trouve contredit : « …des audacieux du bourg vont en ville la nuit aider des camarades en détresse et dépourvus de munitions ; ils peuvent faire leur voyage sans blessure, mais leur auto est criblée de balles ». Ce groupe parti d’Ergué est donc revenu sain et sauf. Une tradition orale précise qu’il était dirigé par Fanch Balès, et qu’il avait plutôt pour objectif de se constituer une bonne réserve de cigarettes en attaquant l'entrepôt des tabacs de la rue de Douarnenez. Cette même source confirme les nombreux impacts de balles sur le véhicule.

Sur son petit agenda, à la page du vendredi 4 août, Alain Le Roux, de Mélennec, a noté : « Départ des troupes allemandes de Quimper et de la Gestapo. Nettoyage de la ville par la Résistance. Drapeau français et américain partout ».

Samedi 5 août 1944

Les maquisards n'ont pas pu se rendre maîtres de Quimper, où le réveil est plutôt brutal. Et les Allemands, repliés sur Kerfeunteun, ont repris le contrôle du centre-ville. Césaire Le Guyader note : « Ce matin, à 6 h. Réveil à coups de fusil et de mitrailleuses... Les drapeaux quittent les fenêtres avec une vitesse intempestive… Un passant me dit : "Enlevez vos drapeaux. Les Boches les arrachent ou tirent dessus". Il est 9 h 30. La fusillade continue, très nourrie par moments. On annonce une arrivée en masse de ceux qui nous quittaient hier si rapidement. Avaient-ils cru eux aussi que les Américains étaient à Rosporden ? Sans doute, il n’y a que cela qui peut expliquer leur si rapide départ. Mais où sont mes camarades7 ? On avait désigné Faou comme commissaire de police en remplacement de l’affreux Bodiguel. Un nouveau préfet était en place depuis hier soir, Mr Berthaud ; des affiches déclaraient Quimper en état de siège. Actuellement on nous dit que les Allemands sont à nouveau maîtres de la préfecture, de la mairie, de l’hôtel des postes, de la Kommandantur… La fusillade reprend de façon spasmodique ; il est 10 h 30. J’enlève mes drapeaux ». Puis il s’explique : « Julie vient d’entendre dire à l’instant que la Radio de Paris annonce l’arrivée des Américains à Ploërmel. Il paraît qu’on attendait hier la descente en parachute de 600 Américains, d’autres disent 500. Ce qu’il y a de certain, c’est que nous attendons toujours. Alors pourquoi un bobard hier ? Pourquoi cette prise de la préfecture et de la mairie s’il n’y avait rien de prêt pour tenir les Allemands en respect ? Où est Monsieur Berthaud8 ? ».

Au matin de ce samedi, le drapeau tricolore flotte toujours au-dessus de la cathédrale, Une section de la 5e compagnie est restée installée en observation sur le Frugy. Les autres ont rejoint les sorties de la ville vers Lorient (l’Eau blanche) et vers Brest (Gourvily). La situation des résistants s'est nettement améliorée du fait des parachutages, enfin réussis, destinés à la 6e Compagnie FFI et à la compagnie de Briec. Albert Philippot évalue : « Nous pouvons aligner environ 300 hommes armés, possédant une trentaine d'armes automatiques et les trois bazookas. Nous devenions un adversaire avec qui il faudrait compter ». Il poursuit : « La seconde phase de la bataille pour Quimper allait commencer. Ne pouvant encore espérer donner l’assaut […], nous décidons d’établir autour de la ville une série de petits points d’appui dont la mission sera de harceler tous les convois ennemis qui passeront, sans nous laisser accrocher ». Jeanne Bohec confirme : « Les troupes allemandes qui défendaient la côte sud, de Penmarc’h à Concarneau, reçurent l’ordre de se replier sur Brest en passant par Quimper. Partout, ces détachements se heurtèrent aux forces de la Résistance, qui les attendaient en embuscade. Nous occupions toutes les hauteurs qui dominent la ville, toutes les routes et passages obligés. Attaqués en un point, les Allemands en retraite qui réussissaient à passer étaient de nouveau assaillis un peu plus loin ».

Dans ces conditions, les affrontements sont inévitables. En centre-ville d'abord.

Vers 10 heures, des résistants postés sur le Frugy blessent par balle deux allemands qui passent sur le pont Sainte-Catherine et le Champ de Bataille. Réaction immédiate : convaincus que les tirs proviennent de la préfecture, les Allemands y pénètrent, y jettent des grenades incendiaires et prennent en otages une trentaine d’employés, qui sont enfermés à la prison de Saint-Charles. Césaire Le Guyader note : « 10 h 45 : la Préfecture flambe. 12 h 05 : Je rentre d’avoir été aider à déménager les habitants du pâté de vieilles maisons. On craignait que tout le quartier ne brûle. Il y a espoir de voir le feu épargner le voisinage. Le vent, assez fort, souffle du nord-est… et je suppose que les boiseries et les tentures de cet important immeuble étaient ignifugées. Mais où est Monsieur Berthaud ? ». Jeanne Bohec raconte la suite de l’épisode du drapeau : « Au sommet de la cathédrale le pavillon tricolore flottait toujours, semblant les narguer. Ils ouvrirent le feu sur lui, essayant de couper la corde qui le retenait, en vain. Alors ils prirent le curé de la cathédrale et plusieurs autres personnes en otages, menaçant de les fusiller si le drapeau n’était pas enlevé dans les dix minutes. Apprenant cela, l’homme courageux qui avait été le placer là-haut refit la périlleuse ascension et descendit notre emblème. Les Allemands le piétinèrent avec rage ». Cette agitation quimpéroise trouve un écho auprès du recteur Gustave Guéguen : « Le samedi matin, la fusillade est nourrie dans la vallée du Jet9. Le bruit court que la cathédrale est en feu ; en réalité, c'est la préfecture qui brûle, on ne saura probablement jamais pourquoi. Les drapeaux disparaissent des fenêtres, les panneaux sont mis aux devantures et le bourg prend son aspect morne habituel. J'admire la bravoure et la prudence de mes paroissiens ».

Dans le cours de la journée, le dispositif résistant d'encerclement de la ville se poursuit. « Berthaud » a sorti de Quimper le PC des FFI pour l'installer sur l'axe Langolen-Quimper, au Rouillen, en Ergué-Gabéric, chez Alfred Le Mercier10. La 5e compagnie (Nicolas) se regroupe à proximité du Rouillen et cantonne à Kerellan, en protection de l’Etat-Major. « Nous tenons solidement les routes de Brest, Concarneau, Coray, Rosporden », constate Albert Philippot. Jeanne Bohec raconte ce transfert : « Nous quittâmes Quimper dans un camion de Joncourt et le PC fut installé non loin de la ville près d'un important embranchement de routes, si je me souviens bien sur la route de Brest, près du moulin de Tréqueffélec11. Nous y retrouvions, avec une compagnie FFI, l'équipe Jedburgh. Son capitaine12 prit le commandement de fait. Les liaisons avec les autres compagnies FFI étaient assurées comme toujours par des jeunes filles ».

La compagnie de Briec, avec à sa tête le lieutenant Le Gars, s’est lancée dans la bataille le matin même ; dans la nuit, 27 résistants sont descendus du car Berthelot, de Landudal. Ils ont plusieurs accrochages dans la journée avec des Allemands sur la route de Brest. Dans l'après-midi, un convoi motorisé venant de Brest surprend un groupe de résistants en train de se désaltérer à proximité du café tenu par la famille Le Jeune. Un échange de tirs s'engage. Quatre résistants sont tués. Les Allemands incendient la maison et exécutent sur place quatre membres de la famille. La compagnie de Briec va cantonner à Cuzon. Grâce à Jean Grall, nous pouvons suivre la 6e Compagnie FFI (Lieutenant Danion). Cette dernière a pu s'équiper : en effet, un nouveau parachutage d'armes a réussi du côté de Langolen dans la nuit du 4 au 5 août. Le matin ils récupèrent, montent et dégraissent les armes : « A 14 heures, j’avais un fusil, un chargeur de 10 balles et deux cartouchières de toiles (100 balles) ». Il poursuit : « Des gars venus de Quimper disent que la préfecture brûle depuis ce matin puisque l’on n’a pas voulu ôter le drapeau de la cathédrale et que 400 Russes vont et viennent dans les rues en tirant sur les drapeaux ». Dans la soirée, le camion gazogène et une vieille voiture font la navette vers Quimper. Le groupe 1, celui de Jean Grall, attend son tour. « Le lieutenant Danion nous réunit – répartition des chargeurs, FM, mitraillettes. Sans brassards FFI, nous en taillons dans ces gros rouleaux de chiffons accompagnant les armes pour le dégraissage… Ils embarquent enfin : « les fermiers qui ramassent le foin, les habitants de la route nous saluent [...] Arrêt à la Croix-Saint-André. Progression en colonne de chaque côté de la route, arme au poing… un ivrogne couvert de médailles me crie : j’en ai tué à l’autre et je veux le refaire… ».

Qu'est-ce qu'on comprend à Mélennec de tous ces évènements ? Alain Le Roux a noté : « Fausse arrivée des Américains à Quimper. Ils sont partis en renfort à Brest. Fusillade à partir de la route de Rosporden sur nous. Donné lambic et beurre et oeufs au commandant Berthaud et officier américain

13 au Rouillen. Arrivée d'Allemands (russes) de la côte (escarmouche). Feu à la préfecture. N'ai pu aller que jusqu'au Pont Firmin ».

De son côté, le recteur d’Ergué-Gabéric fait état du grand remue-ménage survenu dans le bourg ce jour : « A midi, fausse alerte heureusement ; on prétend que les Allemands encerclent le bourg et l'on entend une rafale de fusil mitrailleur. En fait, c'est un exercice de tir qui glace tout le monde d'effroi ». Mais Bernard Le Bihan se montre plus précis dans l’article qu’il a présenté dans le Keleier n°6 d’octobre 2000. Ainsi ce souvenir d’enfance concernant ce moment de panique : « Dans le bourg d’Ergué-Gabéric, un groupe de maquisards bavarde devant l’école des filles. Admiratifs et curieux, quelques gamins les observent… Soudain, venant de la rue du presbytère, semblant apeuré et essoufflé, un gamin plus grand que les autres crie : "les boches, les boches… ils arrivent !". Et il indique la direction du cimetière. François Balès, pas du tout impressionné, déclare : "je rentre de patrouille de nuit et je vais me coucher. S’il y a du grabuge, venez me chercher". Un responsable donne des ordres et tout le monde s’éparpille dans toutes les directions […]. Un car manœuvre sur la route de Kerdévot. Sur le toit, un résistant est armé d’un fusil mitrailleur […]. Brutalement trois rafales d’arme automatique déchirent le silence ; elles proviennent de l’endroit où le car s’est placé pour prendre la rue en enfilade. Un silence s’installe comme si le bourg retenait sa respiration […] ». Le calme paraissant revenu, le gamin finit par rejoindre les maquisards. « Ceux-ci commentent l’évènement : "Heureusement que ce n’était qu’une fausse alerte, dit l’un d’entre eux. Qu’est-ce que j’aurais fait avec ça ?". Et il exhibe un poignard de scout. Un autre dit : "Et moi, avec ça ? en montrant un pistolet de petit calibre, tout juste bon à effrayer les chiens." Une patrouille qui cherchait le contact avec les Allemands revient en poussant devant eux l’auteur de la fausse alerte. Immédiatement conduit devant le chef, celui-ci lui assène une gifle formidable et lui dit : "Si tu avais été un homme, nous t’aurions fusillé". »

Dimanche 6 août 1944

La journée du 6 août est généralement considérée comme ayant été calme à Quimper : « une sorte de trêve ponctuée de coups de feu isolés », dira Jeanne Bohec. Cela se traduit quand même par plusieurs morts et blessés parmi les habitants. Pour Césaire Le Guyader, le 6 août est plutôt mouvementé :

« 10 h du matin. J’ai fait le tour de la préfecture. Il n'en reste que les murs. Tout est consumé. Me trouvant sous les arbres en face de l’Hôtel de l’Epée et contemplant le désastre, j’entends le bruit d’une foule galopante. Je me retourne et de tous sens couraient des gens : hommes et femmes. "Ils viennent ! Ils viennent !" criaient des gens.

– Où sont-ils ?

– Ils viennent !

Je me dirige vers la Banque Loyer, où je trouve un groupe :

– Qu’y a-t-il ?

– Les Boches descendent de Saint-Charles ! Ils tirent.

Les gens passent en courant. Georgina vient vers nous ; on lui demande

– Où sont ils ?

– Est-ce que je sais, moi ? Les aut’ cour’, moi je cour’ aussi, répond-t-elle de son ton inimitable.

– Rentrons ensemble, lui dis-je, par derrière la préfecture.

Nous passons le pont du Café de Bretagne et longeons les grilles du palais préfectoral doucement, en disant "les salauds ! Ils nous emmerderons donc jusqu’à la fin !". Huit jeunes filles affolées sortent de la rue Sainte-Thérèse en courant vers nous. "Allons bon ! dis-je, les voici dans notre rue !" Nous abordons le coin avec beaucoup de circonspection. Rien. Tout est calme. Des groupes discutent. On entend : "Ils reviennent, ils ont des grenades. Ils tirent sur tous ceux qui sont dans la rue ! Il faut rentrer…". Personne ne sait ce qui se passe. Pendant que je trace ces lignes, j’entends des coups de feu et des pas rapides dans la rue. Alors quoi ? Où est Monsieur Berthaud ? Qui est ce type qui vient et qui fout le camp, c’est ça un préfet ? Il n’était donc au courant de rien ? Ca commence bien !! »

Par ailleurs, côté résistants, le dispositif s'améliore encore. Albert Philippot en témoigne : « La compagnie de Briec étant descendue au complet, elle prend à son compte le secteur de la route de Brest et celui de Saint-Denis qu'occupait depuis la nuit la compagnie Nicolas14. Celle-ci prend le secteur des routes de Rosporden et de Coray. Il ne peut toujours pas être question de résister à une attaque en force de l'ennemi sur un point donné ; nos hommes peuvent faire de la guérilla, mais pas de combat rangé. L'ordre est donc d'éviter de se faire accrocher et de harceler l'ennemi. Nous avons ainsi deux ou trois bouchons échelonnés sur chacune des routes que nous contrôlons. A mesure que des armes de récupération tombent entre nos mains, nous complétons notre dispositif. La compagnie Danion15 prend la route de Rosporden en arrière de la compagnie Nicolas, vers Kergonan, et la route de Concarneau vers Ty Boss. La compagnie Bédéric16 s'installe à cheval sur les routes de Concarneau et de Bénodet, poussant des éléments assez loin de Quimper […]. La 2e compagnie (commandée par Fer, qui est revenu prendre sa place au combat17) et la 8e compagnie, placée sous les ordres du Capitaine Espern, ne sont pas encore armées ; elles sont des réserves à Ergué-Gabéric, où elles gardent les prisonniers que l'on a faits18 ». Gabriel Nicolas peut encore renforcer sa 5e compagnie : « Ce dimanche, des dizaines de volontaires se présentent à Kerellan ; nous en prenons une vingtaine dont un sous-lieutenant d'active [...]. » Il peut tester l’efficacité de son organisation. Ainsi, « tôt le matin, un agent de liaison motocycliste vient se faire prendre au poste de garde du passage à niveau de l'Eau blanche [...]. On récupère un revolver et une moto. Notre premier prisonnier ira à Ergué-Gabéric où se crée le premier camp19 ». Cependant, à partir d’un semi échec le soir à l’Eau blanche, il lui paraît qu’il faut y établir un poste permanent : « le dimanche, en fin de journée, un convoi allemand quitte la ville par la route de Rosporden sur laquelle nous n'avons aucun poste à l'Eau blanche. En passant, il nous arrose de rafales d'armes automatiques pour aller plus loin se faire accrocher par la 6e compagnie et se faire détruire avant de gagner Lorient20 ». Le recteur d’Ergué-Gabéric, ce dimanche, écrira : « Vers 16 h arrivent les sections de Langolen et celles de Quimper vues le vendredi : elles prennent possession du bourg ; on poste des fusils mitrailleurs au bord des trous creusés par ordre des Allemands pour leur défense21. Le chanoine Grill22 qui se met bénévolement à la disposition des troupes est reçu au presbytère, où il logera toujours et où il prendra parfois ses repas.Vers 20 h. arrivent des prisonniers allemands et deux Quimpéroises trop aimables pour eux. Le bourg au complet devant l'école publique des filles où on les a rassemblés ; les femmes sont désolées parce qu’on ne fait pas faire le tour du bourg à ces honteux trophées ; le soir, on circule très tard en commentant les évènements ».

Lundi 7 août 1944

La veille au soir, le convoi allemand qui voulait s'échapper vers Lorient n'avait pas été stoppé à l'Eau blanche. D'où cette décision signalée par Gabriel Nicolas : « La 5e compagnie, complétée en armes et en effectif, met une section sur la route de Rosporden, à l'Eau blanche derrière le barrage bétonné construit par les Allemands23 ». Le même Gabriel Nicolas, qui commande cette 5e compagnie, raconte : « Vers 10 heures, je me trouve devant le barrage avec le chef de section lorsque nous sommes prévenus qu'un convoi allemand se dirige vers Rosporden. La section est en alerte et nous n'attendons pas longtemps pour voir arriver les véhicules. A une centaine de mètres, nous ouvrons le feu. Sous la mitraille, les voitures s'arrêtent à une cinquantaine de mètres. Des hommes giclent des véhicules et disparaissent des deux côtés. Le feu des armes a duré à peine 5 minutes qu'il arrive sur le barrage une volée d'obus de mortiers fort bien ajustés, mais un peu tard : les jeux sont faits. Nous avons localisé ces tirs comme provenant du Grand séminaire. Avec une rapidité étonnante, les voitures de la Croix-Rouge sont sur place pour relever morts et blessés. Les rescapés regagneront le séminaire. Quatre hommes valides seront faits prisonniers. Interrogés par un interprète, nos captifs sont pâles et pitoyables. On leur a tant dit que les "terroristes" fusillaient les prisonniers. L'interrogatoire ne peut avoir lieu ; ils ne sont pas à même de répondre. Ils seront conduits au camp de prisonniers d'Ergué-Gabéric. Nous récupérons trois camions, deux mitrailleuses légères, une trentaine de fusils et des grenades24...» .

En ville de Quimper, Césaire Le Guyader constate un calme relatif : « 7 août. Journée d’attente… coups de fusils et de grenades... des morts. Beaucoup d’avions ».En réalité, depuis le samedi 6 août, des démarches sont entreprises par le commandement FFI, par les conseillers militaires anglais qui l’assistent et par la Croix-Rouge, en vue d'obtenir une reddition allemande. Les différents contacts pris n'aboutissent pas à un accord, mais les préparatifs d'un départ des troupes allemandes sont observés.

L'Abbé Gustave Guéguen a eu connaissance des combats de l'Eau blanche : « Le lundi 7, à la fin de la matinée, fusillade nourrie semblant venir du sommet de la colline25, en fait de l'Eau blanche. On veut empêcher les Allemands (4 ou 500) de sortir de Quimper ; l'aumônier est allé sur les lieux. Dans l'après-midi, les nôtres ont tué 12 Boches : un seul a une égratignure à l'oreille. On est venu demander une chambre pour le Capitaine Espern26, capitaine de l'artillerie de l'active de Trégourez. Un matelas a été prêté pour une ambulance provisoire. Vers 19 h sont arrivés 60 prisonniers TOT27 ; de très nombreux avions ont sillonné le ciel, surtout l'après-midi, quelques-uns très bas. A 21 heures, il y a eu des bruits de bombes ».

Mardi 8 août 1944

Le matin

Gabriel Nicolas décrit : « Au milieu de la matinée, un convoi d'une dizaine de véhicules venant de Concarneau est attaqué vers Ty Bos par la 6e compagnie mitraillant à outrance. Le convoi passe et gagne le Grand séminaire ». Albert Philippot présente une version tout aussi brève : « Le 8, un convoi ennemi fort d'une douzaine de voitures est accroché par le poste que la compagnie Danion a installé à Ty Boss. Les deux FM s'enrayent au cours de l'engagement, le convoi passe, nous avons deux blessés...»

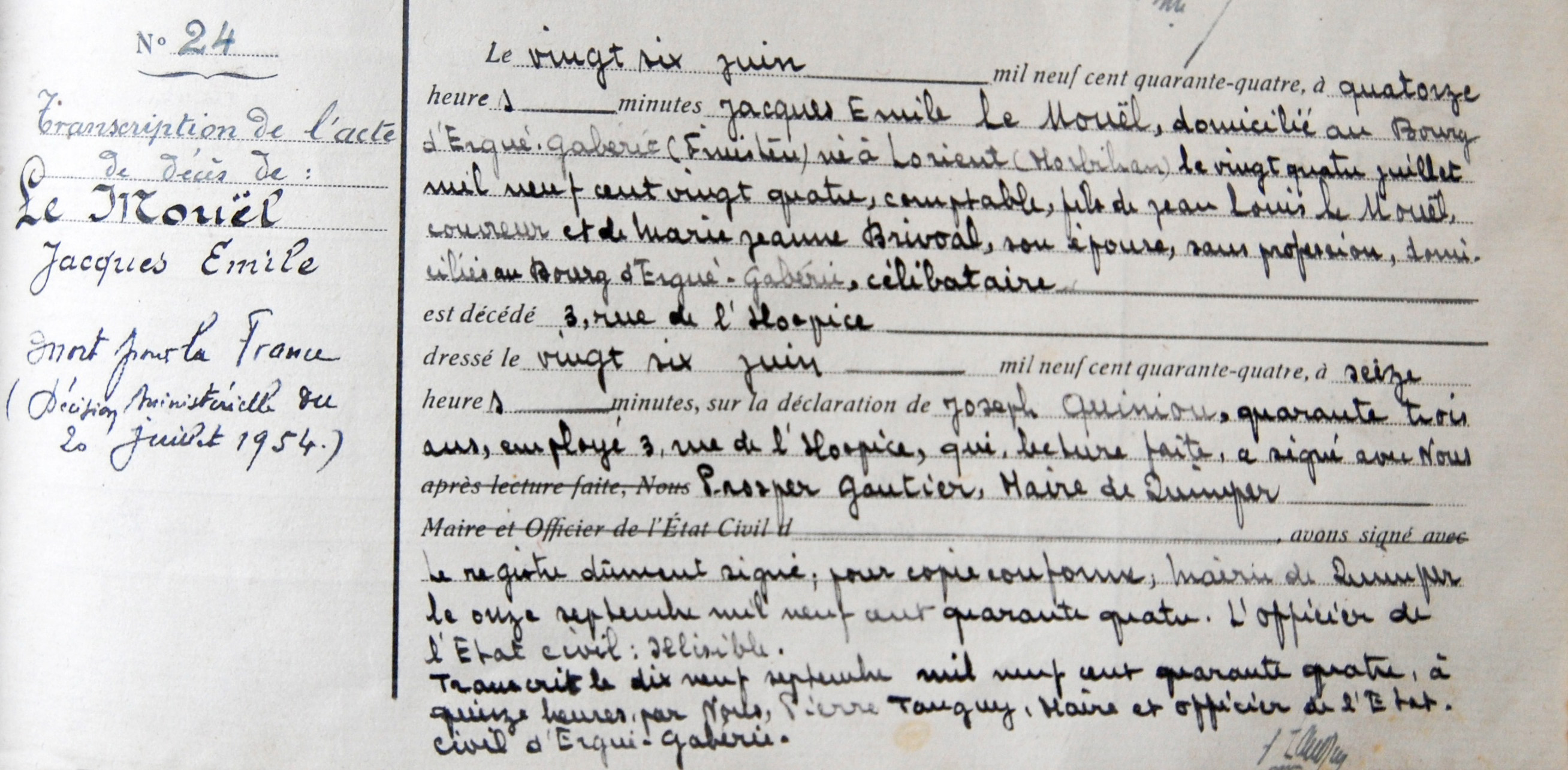

Alain Le Grand se montre bien plus précis : « une douzaine de camions transportant 250 soldats environ28. Au lieu dit Ty Boss, ils mettent pied à terre pour escorter les véhicules... ». Les Allemands avaient, semble-t-il, repéré le barrage la veille. « ...Les deux FM des FFI s'enrayent. La section décroche avec deux blessés [...]. Les Allemands prennent en otage un cultivateur, Jean-Louis Le Meur (37 ans), d'Ergué-Gabéric29, qu'ils obligent à marcher devant la colonne. Parvenue à l'entrée de l'agglomération, route de Concarneau, à l'intersection de l'avenue Kergoat-al-Lez, les soldats abattent l'otage, déchirent sa carte d'identité et en dispersent les morceaux. La colonne descend vers la gare, mitraillant et jetant des grenades dans les maisons... ». Une vieille femme est tuée et une quinzaine de civils sont blessés.

Alain Le Grand revient sur la matinée : le commandant de la gendarmerie « rapporte, d'une nouvelle intervention au PC (allemand) du Likès que la garnison allemande quittera la ville aux environs de midi, par la route de Plogonnec, allant vers Brest. En effet, vers 12 h 30, on entend des explosions : les Allemands font sauter leurs munitions au Likès et au Séminaire. Ils incendient aussi le relais téléphonique de Kerfeunteun30 ». Et les cellules de la prison Saint-Charles s'ouvrent.

De son côté, l'Abbé Gustave Guéguen note : « Mardi 8. Le matin, été au PC du Rouillen (Abattoir Mercier31) pour mission qui n'a pas réussi. Le commandant Berthaud n'a rien d'un militaire extérieurement. Aperçu une demoiselle32 qui a été deux ans en Angleterre, parachutée depuis six mois comme instructrice du déboulonnage des voies ferrées.Un scout a hissé le drapeau au sommet de la tour sans ma permission : j'ai fait la remarque le lendemain, et le jeune est venu offrir ses excuses33 ».

A Quimper, Césaire Le Guyader observe : « Mardi 8 août. C’est calme vers 9 heures. Je me dirige vers la mairie pour voir ce qui s’y passe au sujet du conseil municipal. Rosuel y vient vers 9 h 30 et me dit qu’il se rend au Vieux séminaire, où a lieu une réunion pour constituer une liste. Je vais avec lui… Vers midi, la liste est constituée. Je rentre à midi trente. Julie était dans l’angoisse, car les coups de feu ne cessent pas. Le soleil est radieux. Beaucoup d’avions. »

L’après-midi

Autre combat important, et même décisif, dans l’après-midi de ce 6 août : celui de Tréqueffélec. Voici ce que dit Gabriel Nicolas : « Vers 13 heures, un convoi quitte la ville par la route de Brest, contrôlée par Pierre Le Gars de la compagnie de Brest, qui dispose de 260 hommes. Dès le départ, le feu des armes est intense ; la Wehrmacht doit quitter ses camions pour un sévère combat d'infanterie qui durera plusieurs heures. Les tirs sont meurtriers de part et d'autre, mais la compagnie de Briec ne lâche pas sa proie. La 2e section de la 5e compagnie FFI – mon unité – gagne les lieux de combat vers 14 heures et se met à la disposition du commandant de la compagnie de Briec. Elle permettra à ce dernier d'améliorer sa puissance de feu, ce qui obligera l'adversaire à décrocher, abandonnant ses véhicules, dont trois brûlent sur la route. Il devra à pied gagner la presqu'île de Crozon ». Et dans la soirée, sept camions allemands sont ramenés à Kerellan en guise de butin, dont l'un contient 50 paires de bottes et d'autres, une grande quantité de vivres et d'armes.

Albert Philippot indique qu'il y a eu plus de 150 tués du côté allemand, et de « nombreux » blessés : « Nous avons à déplorer sept morts et trois blessés à la compagnie de Briec. Ce combat semble décider du sort de Quimper. Le soir même l'ennemi incendie ses dépôts de munitions et remonte vers Locronan en utilisant la petite route de Croechou34, que nous ne contrôlons pas ».

L'Abbé Gustave Guéguen a eu vent de cette action : « Le soir, tard, appris que la section du bourg a bousillé cinq camions d'allemands s'enfuyant vers Brest par la route de Briec : le groupe de Briec a eu cinq morts ; ceux enfuis par la route de Locronan ont pu échapper alors qu'il eût été si facile de les attaquer des bois qui précèdent le pont du chemin de fer de Douarnenez ou au bas de la côte de la Lorette. Discussion vive au sujet du sort que l'on fait subir aux prisonniers, qu'il ne faut pas achever35 ».

Césaire le Guyader conclut : « Ce soir, 18 heures, la Ville est libre. Les "FFI" occupent les sorties de la ville ».

Mercredi 9 août 1944

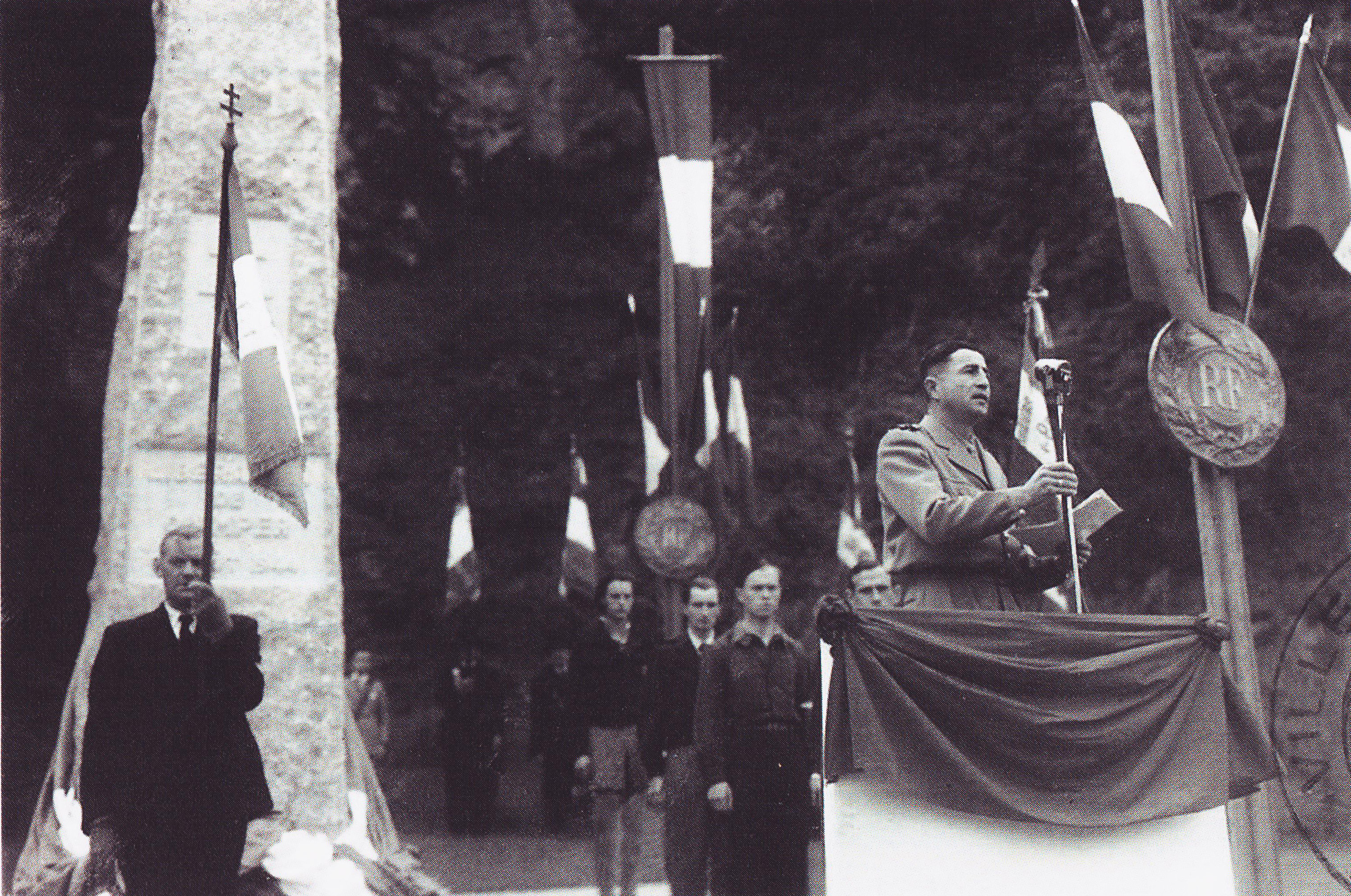

Albert Philippot annonce : « Le 9 août, nous entrons définitivement dans Quimper ». Gabriel Nicolas développe : « La délégation militaire s'installe [en] centre-ville tandis que les unités demeurent sur place pour éviter un retour de l'occupant encore présent sur la côte, à Concarneau, Bénodet, Audierne. Il y a alors 860 hommes armés autour de la ville, à savoir : 450 hommes du mouvement Vengeance, 250 hommes du mouvement Libération-nord, et 150 hommes des FTP. Quelques groupes armés font également le coup de feu, ce qui porterait le total à 900 hommes ». C'est aussi ce 9 août que le Finistère a un nouveau Préfet, Aldéric Lecomte. Gustave Guéguen poursuit sa chronique : « Mercredi 9. Mangé au mess des officiers – 2 seulement, le capitaine Espern et le lieutenant Fer. Le capitaine est arrivé à la fin du repas avec le docteur de l'asile et nous avons attendu pour le dessert.Prise d'armes à Quimper vers 16 h. près du monument aux morts. Le directeur du ravitaillement, le commissaire de police sont désignés ; le nouveau préfet est attendu ».

Jeudi 10 août 1944

Gustave Guéguen : « Jeudi 10. Les prisonniers et TOT sont partis, ceux-ci à Pluguffan, ceux-là à Guengat. Le matelas a été rendu le vendredi dans la soirée ». Les autres chroniques tiennent que les prisonniers sont rassemblés au camp de Lanniron. Le samedi 12 août, le recteur notera encore : « Samedi à 3 h. du matin, réveil par suite de canonnade intense dans les parages de Penmarc'h. Cela a duré une heure d'une façon intense. Puis le bourg est retombé dans sa torpeur habituelle ». Césaire Le Guyader fera partie du Comité local de Libération pour y représenter le Parti communiste. Le 15 août, il se joindra aux FTP et sera chargé des effectifs au bureau de leur Etat-Major à l’Hôtel Templet.Il participera au siège de Lorient.

Les FFI et FTP qui ont libéré Quimper enverront quatre sections combattre à Fouesnant, Bénodet et Concarneau, que les Allemands évacueront par mer, vers Lorient, le 25 août. Il ne restera à libérer que Lezongar (Cap Sizun), la presqu'île de Crozon et Lorient. Ce n'est que le 22 septembre qu'on verra les troupes américaines passer à Quimper, après la reddition des Allemands dans la presqu'île de Crozon.

Allocution du colonel Berthaud en 1945 (Archives municipales de Quimper)

Notes

1. Les FFI étaient le produit du rapprochement de plusieurs mouvements, les principaux à Quimper étant Vengeance et Libération-Nord. Une concertation avec les FTPF était en cours depuis quelques semaines pour établir le plan d’action à suivre ensemble.

2. Voir note 6.

3. Le Finistère dans la guerre 1939-1945. Tome 2, « La Libération », page 272.

4. La 5e compagnie, celle commandée par le lieutenant Nicolas, a engagé quatre sections dans cette opération.

5. A la suite du Débarquement en Normandie, des équipes de trois conseillers militaires furent parachutées par les Alliés derrière les lignes allemandes dans le but d’activer et de diriger l’action des maquis, de les assister dans les communications avec Londres, dans les parachutages et les opérations de sabotage. L’équipe Jedburgh « Gilbert », composée du Capitaine Blathwayt (GB), du Capitaine Paul Charron de la Carrière (F) et du sergent radio Neville Wood (GB) a été parachutée dans la nuit du 9 au 10 juillet 1944 à Coadry (Scaër) et a accompagné les maquisards dans les combats autour de Quimper, Rosporden, Concarneau et la presqu’île de Crozon. Le capitaine anglais de l’équipe Jedburgh « Gilbert », parachuté comme conseiller militaire, était à Langolen le 4 août 1944.

6. Il doit s’agir des routiers « Eclaireurs de France », qui ont intégré le secteur 3 (Le Grand, page 265-256), rescapés du massacre du Guellen en Briec. Ils sont commandés par Roger Le Bras. Ils montent au camp de Langolen « en uniforme » scout, pour se faire équiper : « les bébés éclaireurs sont arrivés dans la nuit et ce matin, ils vont être les premiers servis. Un coup du Capitaine Philippot ! » écrira le lendemain Jean Grall, un peu jaloux des protégés de Philippot.

7. A plusieurs reprises dans son texte, Césaire Le Guyader s’interroge sur l’absence apparente dans les rues de Quimper de ses « camarades » FTP En réalité, la 1ere compagnie FTP (Mével) était à Langolen dès le 4 août et a envoyé un détachement le soir même occuper Quimper (sous commandement Louis Cren).

8. Autre phrase récurrente sous la plume de Césaire Le Guyader : « Que fait donc ce Monsieur Berthaud, cet incapable, etc. » Une réelle suspicion devait exister entre FFI et FTP !

9. Il s’agit peut-être de coups de feu signalés par un seul autre témoin, Alain Le Roux, qui écrit : « Fusillade à partir de la route de Rosporden sur nous (à Mélennec). » Voir ci-dessous.

10. Alfred Le Mercier était un « marchand de porcs ». Né en 1892 à Rostrenen, il était en location au château de Kerivoal en Kerfeunteun. Sous le régime de Pétain, en tant que vice-président du Groupement d’achat de viande, il avait des responsabilités dans le Ravitaillement du Finistère. A la même période, il fit l’acquisition d’une ferme au Rouillen. Mais depuis le mois d'octobre 1943, Alfred Le Mercier était recherché par la police allemande pour appartenance à une organisation clandestine, le « Groupe Champagne ». C’est à son domicile de Kerivoal que s’était installé le PC des FFI sous le commandement de « Poussin », puis c’est à son nouveau domicile du Rouillen que s’était ensuite installé l’Etat-Major de « Berthaud ».

11. Jeanne Bohec a oublié le nom de la nouvelle implantation du PC (Le Rouillen), tout à fait transitoire il est vrai (du 5 au 8 août).

12. Il s'agit du Capitaine anglais Blathwayt.

13. Il ne peut que s’agir du Capitaine Blathwayt, qui est anglais et non américain.

14. Ou 5e compagnie.

15. Ou 6e compagnie.

16. Ou 7e compagnie.

17. Le lieutenant Théophile Fer (« Broustail ») est lui aussi, comme Monteil et Bellan, professeur au lycée de La Tour d’Auvergne. Il commandait le secteur 3 du maquis qui a opéré courant juin sur le territoire d’Ergué-Gabéric. Blessé le 27 juin lors du massacre de la ferme du Guellen, dont il a pu s'échapper, il avait du se mettre totalement en retrait.

18. Nous apprenons ici que ce sont le lieutenant Fer et le capitaine Espern qui rassemblent les éléments de leurs compagnies au bourg d’Ergué-Gabéric, en attendant les livraisons d’armes promises.

19. Un centre de détention tout à fait transitoire (du 6 au 9 août) a donc existé au bourg d'Ergué-Gabéric, dans les locaux de l'école publique des filles, route de Kerdévot (actuel Centre Deguignet). Y étaient rassemblés les combattants allemands faits prisonniers et des ouvriers travaillant pour l'Organisation Todt (voir aussi note 27).

20. On peut comprendre que le convoi allemand tire sur Kerellan en quittant Quimper, puis se fait accrocher par la compagnie de Bédéric sur la route de Rosporden et est enfin détruit à Rosporden.

21. Il s’agit probablement des trous individuels creusés pour la défense des soldats allemands qui ont cantonné au bourg d’Ergué-Gabéric, du samedi 17 juillet au jeudi 5 août 1943. Des habitants furent réquisitionnés pour creuser des tranchées. Deux autres hébergements de troupes allemandes furent imposés au bourg le 24 février et le 16 juin 1944.

22. Le chanoine Corentin Grill, né à Langolen en 1889, est un fort tempérament. Prêtre-instituteur en 1913, puis inspecteur de l’enseignement catholique de 1919 à 1939, il s'engage comme aumônier militaire. Fait prisonnier, il est libéré en 1942. Il est ensuite affecté à l'école Sainte-Anne de Quimper. Après le Débarquement, il rejoint le maquis de Scaër vers le 20 juillet. Le samedi soir, 5 août, il « demande l'hospitalité au presbytère ; il vient de Scaër à pied. Il sera notre hôte jusqu'au mercredi matin », écrit Gustave Guéguen. On le trouvera ensuite dans la presqu'île de Crozon, au siège de Lorient, puis en Allemagne avec l'armée d'occupation et en Indochine, jusqu’en 1955. Il décède en 1975.

23. Alain Le Grand (tome 2, page 279) précise qu'il s'agit d' « épaulements en béton qu'ont fait construire les Allemands en prévision du débarquement allié ».

24. Marcel Philippot confirme : « Le 7, le poste que la compagnie Nicolas tient à l'Eau blanche attaque et détruit trois camions allemands qui tentaient de sortir par la route de Rosporden ».

25. Il s'agit de la colline de Boden, qui se trouve dans l'axe Bourg-Eau blanche.

26. Le capitaine Louis Espern est né à Edern et a passé son enfance à Trégourez. Il est officier de carrière : lieutenant d’artillerie en 1939, il combat sur le front des Ardennes et connaît le repli sur Dunkerque. D’Angleterre, il passe en zone non occupée, puis rejoint Vannes et Quimper, où il travaille à l’implantation d’abris sur la place Saint-Corentin. Il entre en relation avec « Berthaud » qui lui confie le commandement de la 8e compagnie FFI, jusqu’à ce qu’il se saisisse d’un canon de 115 abandonné par les Allemands et constitue à partir de là une batterie d’artillerie qui interviendra dans les combats du Menez-Hom.

27. L’Organisation TODT, fondée par l’ingénieur nazi Fritz Todt, se développa dans la construction civile et militaire, en particulier dans la construction du mur de l’Atlantique. Après la mort de Todt en 1942, l’organisation est dirigée par Albert Speer. En 1944, elle employait 1,4 million de travailleurs, dont la grande majorité était des prisonniers de guerre, travailleurs forcés venus des pays occupés.

28. Jean Grall participait à ce combat : « …près de 250 Allemands, et nous étions 17 ».

29. Jean-Louis le Meur a 37 ans. Il est né à La Forêt-Fouesnant. Il est agriculteur, installé à Kervernic en Ergué-Gabéric après son mariage avec Marie-Françoise Gourmelen. Il est père d'une petite fille. Il était allé à Ty Bos à bicyclette pour demander un coup de main à sa parenté pour les travaux de la moisson. La colonne d'Allemands venant de Concarneau, qui voulait traverser Quimper, l'a pris comme otage, le faisant avancer devant eux pour pouvoir l'abattre à la moindre manifestation d'hostilité (cf. Keleier Arkae n°38, mars 2005, p. 4).

30. Alain Le Grand, tome 2, p. 280.

31. Le recteur appelle Abattoir Mercier ce qui n'était qu'une ferme, dont les bâtiments servaient à regrouper les porcs achetés par Alfred Le Mercier avant leur expédition sur pied en région parisienne. Ces locaux sont aujourd'hui occupés par l'entreprise "Kenta Electronic".

32.Il s'agit de Jeanne Bohec. Si le recteur d'Ergué-Gabéric se félicite de l'avoir « aperçue », elle ne signale pas avoir vu le recteur au Rouillen.

33. Il s'agit ici sans doute d'un jeune maquisard du groupe des « Eclaireurs de France », groupe formé autour d'Albert Philippot (voir note 6). Ce fait est confirmé par les Annales de l’école privée de filles N.D. de Kerdévot, où nous lisons : « Nos classes sont réquisitionnées pour un groupe de FFI. C’est avec plaisir que nous les cédons, car l’heure de la libération approche. Le lundi 7 août, un drapeau tricolore flotte au haut du clocher. Nos cœurs respirent. Nous sommes en France libre ! Pendant cinq jours, les Patriotes occuperont notre petit bourg en attendant d’avancer sur Quimper. A leur départ, beaucoup de Quimpérois, voyant la préfecture en flammes, prirent la fuite et se réfugièrent dans les familles amies. L’école N.D. de Kerdévot ouvrit encore ses portes et hébergea une dizaine de personnes sans abri ».

34. Le Croëzou.

35. Ce n’est pas du tout une discussion de salon : il y a là, au bourg, une cinquantaine de prisonniers allemands. Fallait-il les tuer ou les faire prisonniers ? Argument sans doute avancé : on peut leur faire subir le sort qu’eux-mêmes réservent habituellement aux « terroristes » tombés entre leurs mains.

Dossier (textes et photos) réalisé par François Ac'h - Keleier 83 - juillet-août 2014

Retour

Mais c’est un tout autre travail -son premier travail salarié- qui lui est confié en mars 2000 : le livre de Jean-Marie Déguignet Les Mémoires d’un paysan bas-breton, vient de rentrer dans le cercle restreint des meilleures ventes de librairie en France. L’association Arkae confie à Norbert la valorisation de l’ensemble des écrits de notre compatriote. On ne redira jamais assez l’extraordinaire travail réalisé pendant les cinq années de son contrat d’emploi-jeune au Centre de Recherche et de Documentation Déguignet (13/12/1999-26/12/2005). L’ensemble des écrits de l’enfant de Quélennec est maintenant disponible. Norbert y a ajouté un appareil critique considérable, fruit d’une recherche dans laquelle il excellait. Il a signé aussi une exposition sur Déguignet, et un site Internet, l’un des cinq qu’il faisait vivre.

Mais c’est un tout autre travail -son premier travail salarié- qui lui est confié en mars 2000 : le livre de Jean-Marie Déguignet Les Mémoires d’un paysan bas-breton, vient de rentrer dans le cercle restreint des meilleures ventes de librairie en France. L’association Arkae confie à Norbert la valorisation de l’ensemble des écrits de notre compatriote. On ne redira jamais assez l’extraordinaire travail réalisé pendant les cinq années de son contrat d’emploi-jeune au Centre de Recherche et de Documentation Déguignet (13/12/1999-26/12/2005). L’ensemble des écrits de l’enfant de Quélennec est maintenant disponible. Norbert y a ajouté un appareil critique considérable, fruit d’une recherche dans laquelle il excellait. Il a signé aussi une exposition sur Déguignet, et un site Internet, l’un des cinq qu’il faisait vivre.

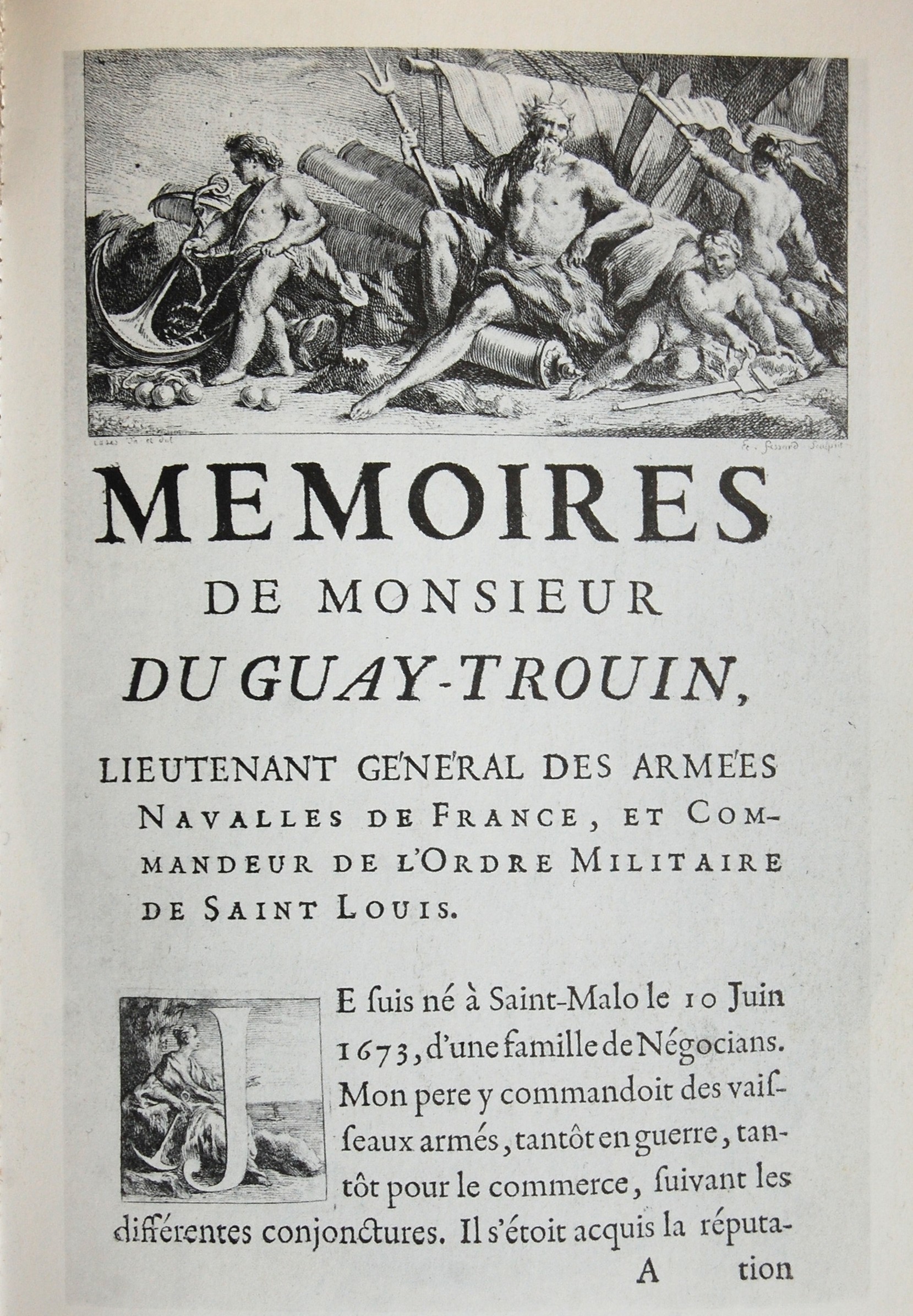

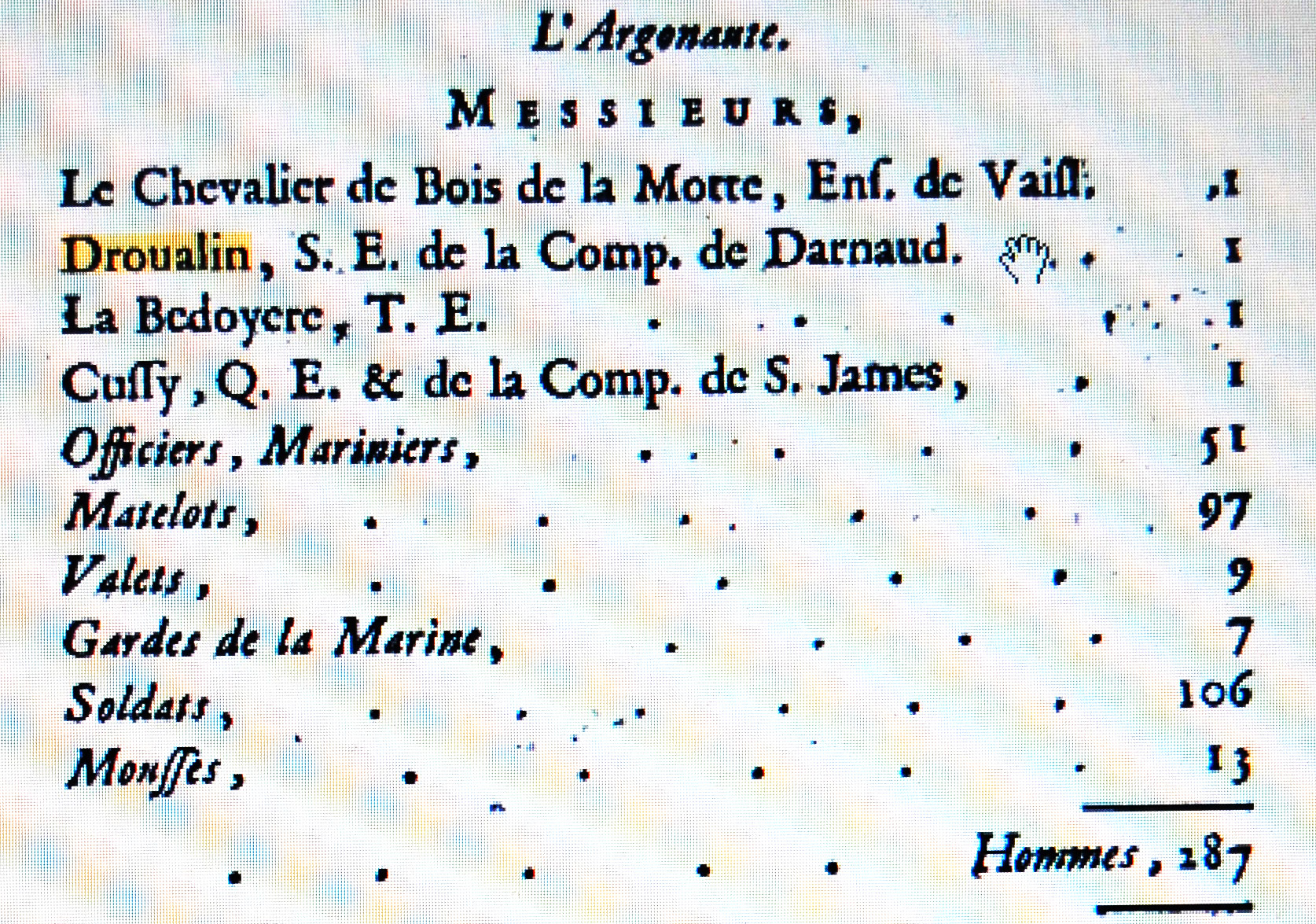

Les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

Les Mémoires de Monsieur Duguay-Trouin font un récit intéressant du retour à Brest. « Le 20 décembre, après avoir essuyé bien des vents contraires, nous passâmes la ligne équinoxiale, et le 29 janvier, nous nous trouvâmes à la hauteur des Açores. Jusque-là, toute l’escadre s’était conservée11 ; mais nous fûmes pris sur ces parages de trois coups de vent consécutifs, et si violents qu’ils nous séparèrent tous les uns des autres. Les gros vaisseaux furent dans un danger évident de périr ; Le Lys, que je montais, quoique l’un des meilleurs de l’escadre, ne pouvait gouverner par l’impétuosité du vent ; et je fus obligé de me tenir en personne au gouvernail pendant plus de six heures, et d’être continuellement attentif à prévenir toutes les vagues qui pourraient faire venir le vaisseau en travers. Mon attention n’empêcha pas que toutes mes voiles ne fussent emportées, que toutes mes chaînes de haubans ne fussent rompues les unes après les autres, et que mon grand mât ne rompît entre les deux ponts ; nous faisions d’ailleurs de l’eau à trois pompes, et ma situation devint si pressante au milieu de la nuit, que je me trouvais dans le cas d’avoir recours aux signaux d’incommodité, en tirant des coups de canon, et mettant des feux à mes haubans. Mais tous les vaisseaux de mon escadre, étant pour le moins aussi maltraités que le mien, ne purent me conserver, et je me trouvais avec la seule frégate "l’Argonaute", montée par le chevalier du Bois-de-la-Mothe, qui dans cette occasion voulut bien s’exposer à périr, pour se tenir à portée de me donner du secours.

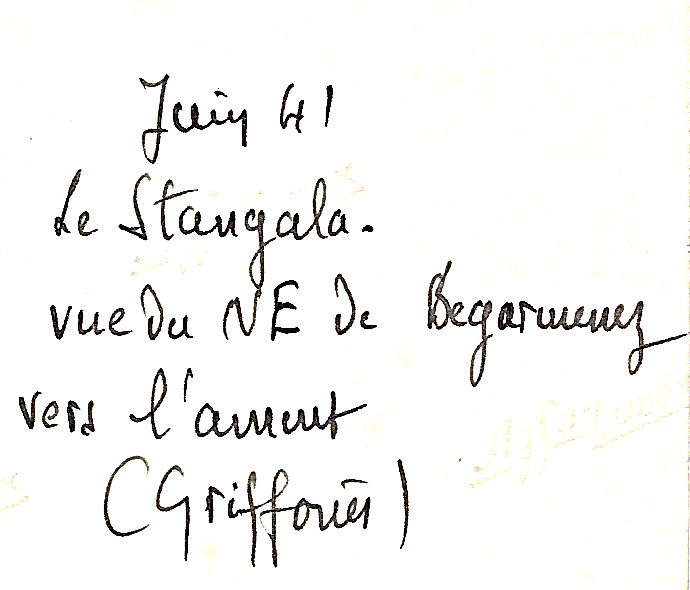

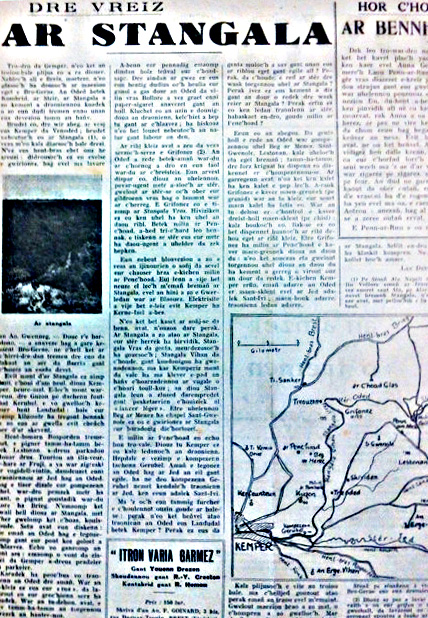

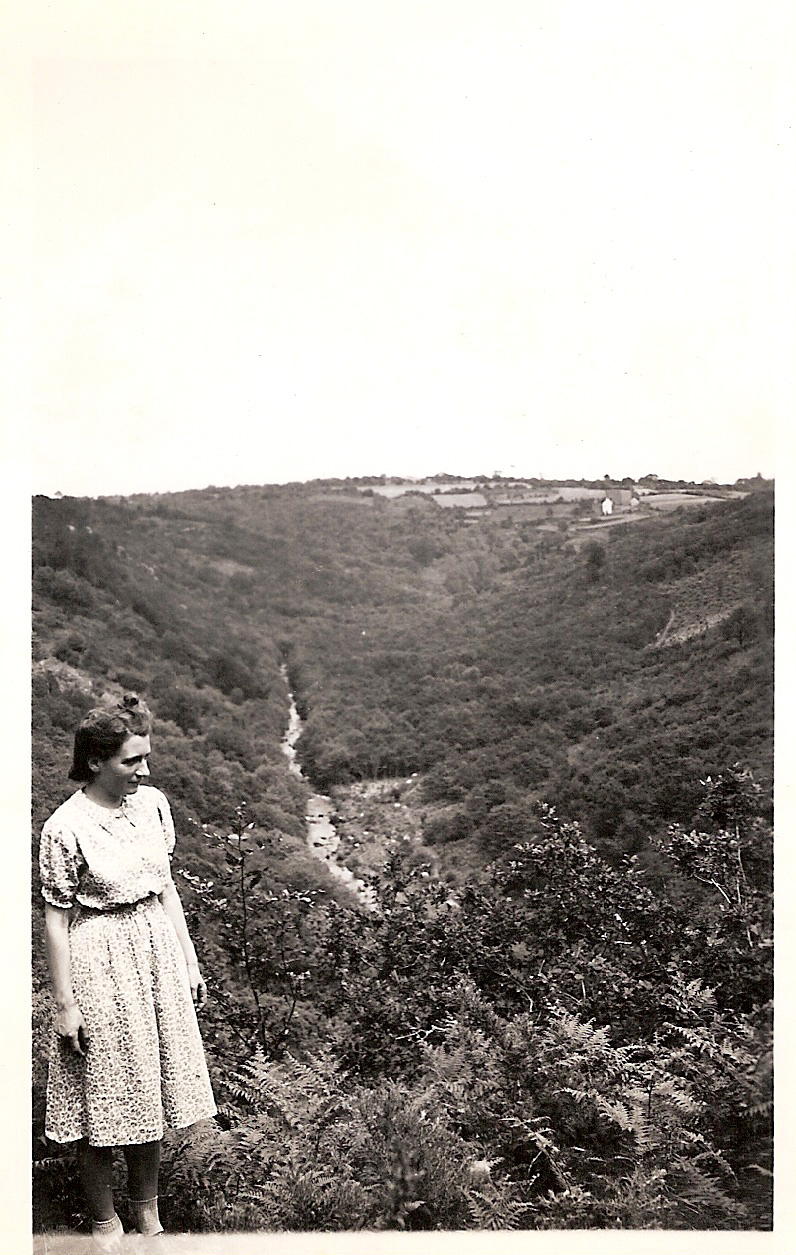

Qualifié par Louis Le Guennec de « plus extraordinaire paysage terrien de Cornouaille », le Stangala n’a été étudié par les géographes que relativement récemment. André Guilcher (1913-1993) y a consacré quelques pages dans sa thèse sur Le Relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine (1948). Ce Sénan, agrégé de géographie, a été professeur au lycée de Brest avant la guerre. Mobilisé, blessé au front près de Sarreguemines en février 1940, il reçoit la Croix de guerre pour son courage. Revenu en Bretagne, il est nommé au lycée de Nantes où il prépare sa thèse de doctorat. C’est ce qui l’amène à visiter notre Stangala, pendant l’été 1941. Passionné par la Bretagne, il écrit son périple en breton dans le journal Arvor. Il publiera en breton un ouvrage de géographie sur les vallées marines et les gouffres de l’océan (Kaniennoù ha traoniennoù mor, 1943). C’est cet écrit rare sur le Stangala que les Brezhonegerien Leston ont traduit ici. Rappelons enfin qu'André Guilcher est l'un des grands spécialistes mondiaux de la morphologie littorale. Outre les écoles citées, il a enseigné dans les universités de Nancy, de la Sorbonne et de Brest.

Qualifié par Louis Le Guennec de « plus extraordinaire paysage terrien de Cornouaille », le Stangala n’a été étudié par les géographes que relativement récemment. André Guilcher (1913-1993) y a consacré quelques pages dans sa thèse sur Le Relief de la Bretagne méridionale de la baie de Douarnenez à la Vilaine (1948). Ce Sénan, agrégé de géographie, a été professeur au lycée de Brest avant la guerre. Mobilisé, blessé au front près de Sarreguemines en février 1940, il reçoit la Croix de guerre pour son courage. Revenu en Bretagne, il est nommé au lycée de Nantes où il prépare sa thèse de doctorat. C’est ce qui l’amène à visiter notre Stangala, pendant l’été 1941. Passionné par la Bretagne, il écrit son périple en breton dans le journal Arvor. Il publiera en breton un ouvrage de géographie sur les vallées marines et les gouffres de l’océan (Kaniennoù ha traoniennoù mor, 1943). C’est cet écrit rare sur le Stangala que les Brezhonegerien Leston ont traduit ici. Rappelons enfin qu'André Guilcher est l'un des grands spécialistes mondiaux de la morphologie littorale. Outre les écoles citées, il a enseigné dans les universités de Nancy, de la Sorbonne et de Brest.