Janvier 1943. l’Allemagne réclame de plus en plus de travailleurs français dans ses usines, et Vichy instaure le 16 février un Service de travail obligatoire qui se substitue à des formules comme « la Relève » qui invoquaient le volontariat. Désormais, le Reich, qui retient déjà plus d'un million de prisonniers de guerre français dans ses frontières, réquisitionne aussi la jeunesse de France, comme elle réquisitionnait déjà le beurre, l’avoine, les chevaux, les logements, les voitures…

1er mars 1943. Rapport du Préfet au Feldkommandant : « le recensement des jeunes gens nés en 1920-1921-1922 est en cours et sera terminé le 4 mars. Les désignations s’effectueront d’après le résultat du recensement actuellement en cours ».

24 mars 1943. Lettre véhémente du Feldkommandant au préfet : les ouvriers défaillants conduits au camp d’hébergement surveillé, installés à l'hôpital Gourmelen, sont examinés quatre jours consécutifs par quatre médecins français différents, avec des appréciations sensiblement différentes. Décision : désormais les nouveaux arrivants au camp seront examinés par un seul médecin français, et tous les ouvriers estimés inaptes par ce médecin seront conduits le jour même, sous garde de police, en contre-visite par le médecin-chef de la Kommandantur.

12 avril 1943. Le Préfet visite le camp de Lanniron qui pourrait servir de « centre d’hébergement surveillé pour les défaillants ». Il précise au Feldkommandant : « pour éviter toute évasion, il y aura lieu de mettre quatre rangées supplémentaires de fils barbelés ». Le centre restera à l'hôpital Gourmelen.

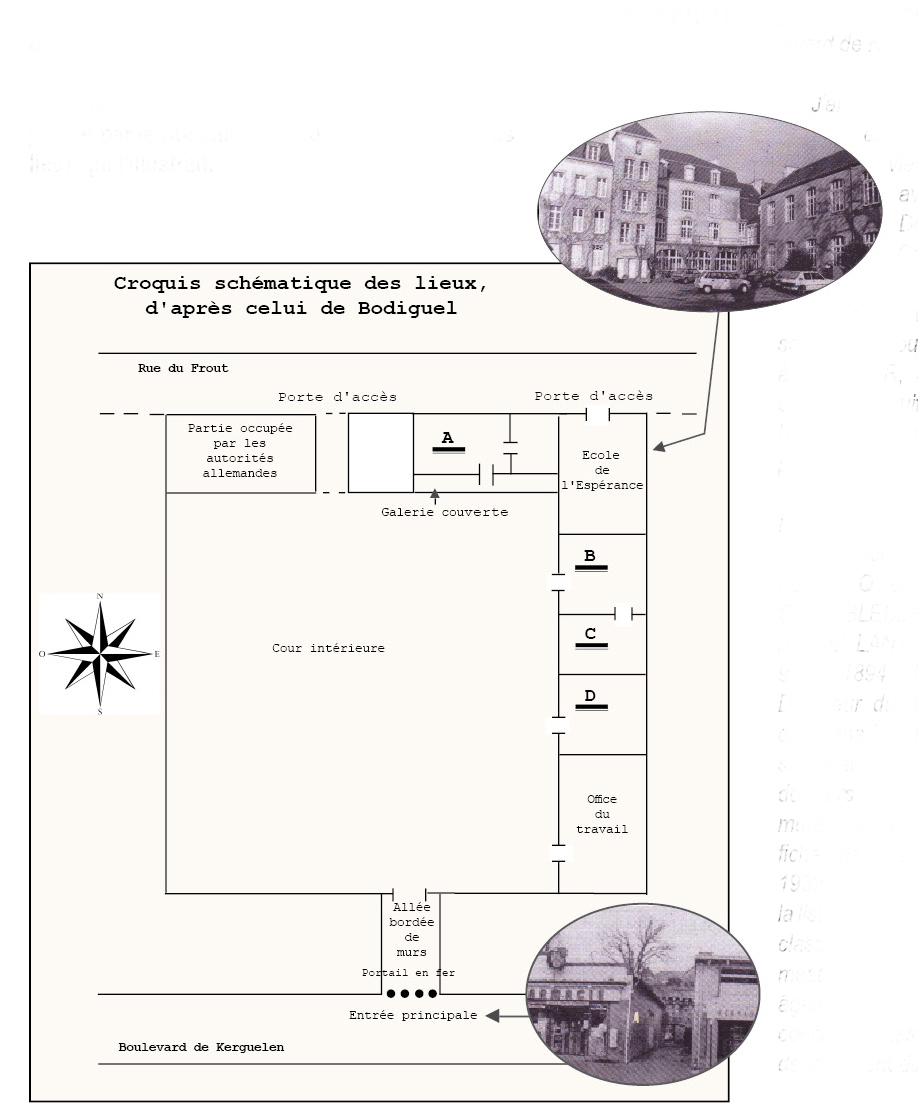

10 mai 1943. L’Office départemental du travail est transféré de Brest à Quimper : la Felkommandantur a réquisitionné pour les Services du travail obligatoire le rez-de-chaussée de l’école de l’Espérance, 9 rue du Frout (trois pièces, ainsi que deux pièces à aménager, véranda) (lettre du Felkommandant Braun au préfet, le 3 mai 1943).

1er juin 1943. Le Feldkommandant Braun demande au Préfet de procéder également au recensement des jeunes nés au dernier trimestre 1919.

Mars à juillet 1943. C’est la période où l’appareil de réquisition pour le STO bat son plein : convocations en vue du recensement des jeunes gens par commune, remise d’un « certificat de recensement », visites médicales, établissement de listes d’astreints au STO et d’exemptés, établissement d’un certificat de travail individuel (remplaçant le « certificat de recensement ») à présenter avec la carte d’identité pour tout acte administratif, opération postale, retrait de ticket d’alimentation, contrôle de police… Le défaut de carte de travail vaut désignation automatique pour le STO.

Les « défaillants » ou « réfractaires » sont très nombreux. Les autorités allemandes et la police française les recherchent, et pour cela répètent des convocations en mairie. Les réfractaires évitent de se présenter. Les tentatives pour les piéger ne manquent pas, par exemple la distribution des titres d’alimentation organisée à leur intention à une date séparée. (A Quimper, le 1er juillet, un seul sur les 80 jeunes qui se présentent a une carte non valable).

Le commissaire aux Renseignements généraux Soutif note dans son bulletin hebdomadaire du 20 au 26 juin 1943 : « L’état d’esprit de la population reste toujours très hostile au travail obligatoire et cette hostilité tend à gagner tous les milieux. Des gens qui semblaient ne pas avoir pris parti jusqu’alors à ce sujet ou qui avaient réservé leur opinion annoncent avec une pointe de satisfaction qu’ils ont appris qu’avec la Savoie et quelques départements du Centre, le Finistère est une des régions où le recrutement est le moins satisfaisant » (BHR 1943, n°22). Il compte pour quatre jours (les 19, 22, 23 et 24 juin) et sur l’ensemble du département 1620 convocations, auxquelles n’ont ré-pondu que 25 jeunes.

Semaine suivante, 27 juin au 3 juillet, le même Soutif écrit : « L’hostilité de la population à l’égard du STO va croissant. En ville, de petits rassemblements se forment au passage des jeunes gens conduits au centre d’hébergement par les gendarmes, et les gens ne craignent pas de manifester à haute voix leur indignation. Dans les campagnes, un vaste élan de solidarité prend corps de plus en plus pour faire échapper les jeunes gens au départ pour l’Allemagne. Les gendarmes rencontrent de plus en plus de difficultés lors des arrestations des défaillants. Certains d’entre eux prétendent que dans les fermes les paysans ont créé un véritable dispositif de sécurité pour permettre aux jeunes de prendre la fuite à travers champ dès qu’apparaissent les uniformes noirs et bleus. Généralement, c’est un gamin qui, posté à l’entrée du chemin de terre qui conduit à la ferme, donne l’alerte, et lorsque les gendarmes arrivent à la maison, ils la trouvent vide de tous ses occupants, astreints ou non au STO » (BHR – 1943, n°23). Cette semaine, pour 1 145 convocations, il y avait 30 présents. Le nombre de convocations diminue de semaine en semaine : 745, 131, 69 (pour 34, 8 et 0 présents) et descend à 4 (pour aucun présent) dans la dernière semaine de juillet.

Le 31 juillet 1943, le commissaire Soutif constate : « En dépit des efforts multipliés par la Gendarmerie et la police, les arrestations de défaillants et d’insoumis deviennent de moins en moins nombreuses. Après avoir dépassé largement les 200, le nombre d’arrestations est tombé à moins de 100 par semaine ; il était la semaine dernière de 45 et il est cette semaine de 66. Le personnel chargé des recherches constate qu’ils ne trouvent plus que des jeunes gens en règle. L’Autorité allemande s’est émue de cette situation, et un fonctionnaire allemand venu d’Angers a entrepris, dans le département, en liaison avec des représentants de la police française, des sondages qui, selon les premiers renseignements qui me parviennent, ont été fort décevants. A Quimper, ce fonctionnaire, qui désignait lui-même dans la rue les jeunes gens à contrôler, n’a pu enregistrer aucune arrestation, et, comme il se déplaçait en civil, il a pu entendre les réflexions faites par les jeunes gens contrôlés, ce qui ne lui laissera aucune illusion sur la popularité du STO. » (BHR – 1943, n°27).

Pour la semaine du 1er au 7 août, nous lisons encore : « le rythme des convocations se ralentit considérablement, ce qui fait croire à beaucoup que les pouvoirs publics renoncent, dans une certaine mesure, aux "déportations" sous la pression des évènements extérieurs. Toutefois, le rythme des arrestations se maintient à un niveau élevé, puisque cette semaine encore 96 jeunes gens ont été dirigés sur le Centre d’hébergement du département ». (BHR – 1943, n°28)

Juillet 1943 encore. Des communiqués de presse rappellent les sanctions prévues par la loi : une amende administrative de 10 000 à 100 000 F, y compris pour les membres de la famille de l’intéressé, qui auraient sciemment hébergé, aidé ou assisté un « réfractaire ».

Septembre-novembre 1943. Le recensement des jeunes gens nés en 1923 est lancé en septembre, et les visites médicales auront lieu à Quimper et dans les cantons voisins du 25 octobre au 10 novembre.

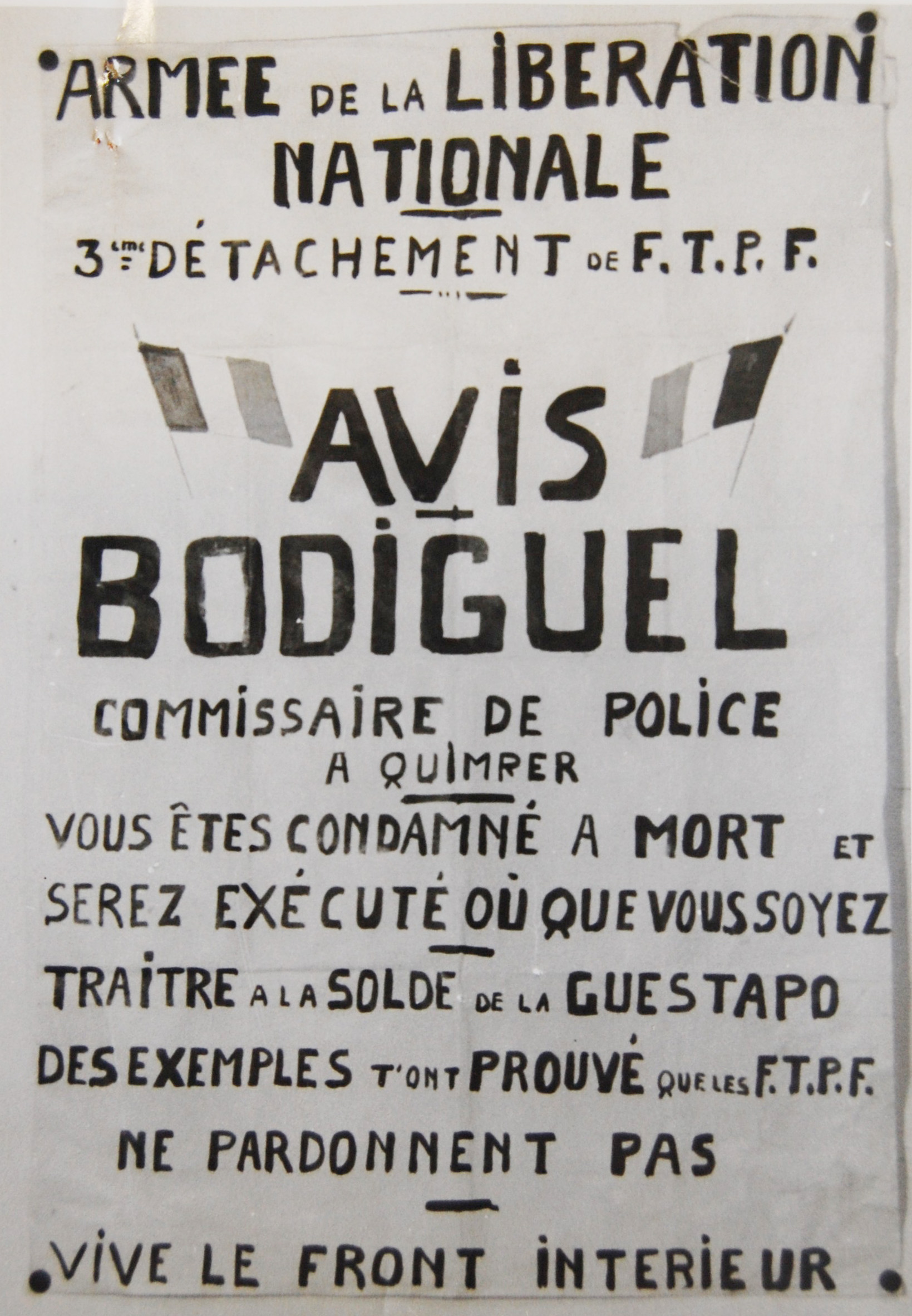

Le 15 octobre 1943, à 22 h 40, un soldat allemand logeant dans l’immeuble de l’école de l’Espérance aperçoit les lueurs d’un feu dans les locaux du STO. Il se saisit d’un extincteur et éteint l’incendie. Suivant l’enquête du commissaire Bodiguel, l’origine volontaire est manifeste : bout de mèche d’amadou, odeurs d’essence, fuite précipitée d’un inconnu…

Une trentaine de dossiers contenant les recensements des communes ont brûlé dans la salle des convocations, et autant sont partiellement endommagés. Les dégâts sont considérés comme peu importants, et toutes les données détruites seraient récupérables. Tout laisse penser que les auteurs de cet incendie appartiennent à une organisation « terroriste ».

11 novembre : dans la soirée, des « inconnus » tirent quelques coups de revolver sur le directeur du STO, M. Trarieux.

30 décembre 1943, à 21 h 15. « Six individus armés d’un pistolet à chaque main et masqués » font irruption au poste de police. L’effet de surprise est total. Les assaillants se saisissent des registres des cartes d’identité, du fichier s’y rapportant et de quelques armes. Ils quittent les lieux en souhaitant une « bonne année » aux six policiers présents. Le lendemain, l’inspecteur Bleuzen, chef de poste, fait son rapport (in Alain Le Grand, Finistère 39-49, Quimper, éd. Daoulan, 1994),

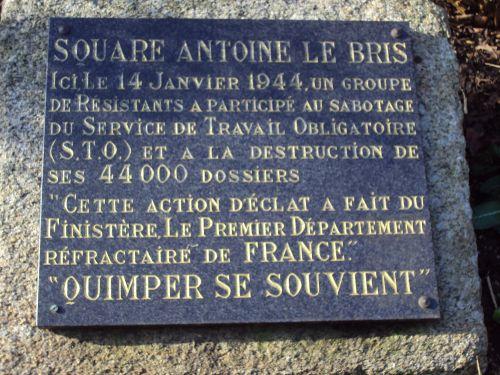

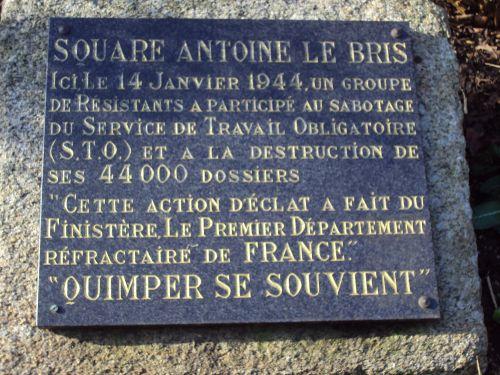

14 janvier 1944, soit 15 jours après. Cette fois, cela se passe immédiatement après la fermeture des bureaux du STO à l’école N.D. de l’Espérance. Les « cambrioleurs » sont au nombre de onze, et le coup de main est rapide… Une première enquête est effectuée le lendemain matin par le Commissaire Bodiguel, assisté de l’Inspecteur de Sûreté Bleuzen. C’est ce rapport qui est présenté dans ce numéro des Keleier d'Arkae, pages 2 et 3.

Comment les choses évoluent après le 14 janvier 1944 ?

Janvier-février 1944. Il y a très peu de départs vers l’Allemagne. Par contre, les jeunes réquisitionnés sont dirigés vers les chantiers Todt : « environ 6 000 hommes dans les communes voisines de la région côtière du département, pour les employer à des travaux stratégiques manifestement destinés à la mise en état de résistance du territoire au débarquement anglo-américain ». (BHR n°1, 1er janvier 1944). Ces réquisitions se font de plus en plus difficiles : « Ceux qui s’étaient rendus sur les lieux de travail les premiers jours n’y retournent pas. Dernièrement, un chantier qui comptait sur 1500 travailleurs n’en vit se présenter qu’un seul… » (BHR n°4, 22 janvier 1944).

Mars-avril 1944. Alors que le recensement de la classe 1944 est en cours, suivi des visites médicales, on voit les Allemands s’intéresser aux ouvriers employés dans les usines de conserves de Douarnenez et d’Audierne. Quelques-uns sont désignés pour l'Allemagne. « Il semble bien que les ouvriers, dans leur ensemble, soient décidés à se soustraire par tous les moyens à cette mesure et à ne quitter la France à aucun prix », note le commissaire Soutif (BHR n°10, 4 mars 1944).

On sait que le Reich réclame 300 000 ouvriers français. On sait aussi que « malgré les promesses faites, une grande quantité de jeunes gens des classes 41, 42, 43 ont été saisis sur les chantiers et dirigés vers l’Allemagne. Afin d’éviter de tomber dans le même piège, le nombre d’ouvriers quittant leurs chantiers s’accroît sans cesse, notamment dans la région de Quimperlé » (BHR n°17, 22 avril).

Mai-juin 1944. Et voici la saison des rafles. Des hommes de tout âge et de toutes professions sont acheminés vers le Centre d’hébergement de Quimper. Le 9 mai, 56 sont dirigés vers l’Allemagne, 47 la semaine suivante. « Le 20 mai, dans l’après-midi, à partir de 16 heures, des rafles ont été effectuées à Quimper et Kerfeunteun par les autorités allemandes. Des quartiers ont été cernés et de nombreuses arrestations opérées. Les personnes arrêtées ont été conduites vraisemblablement dans un lieu ignoré où doivent avoir lieu les vérifications de situation ». Citons aussi l’arrestation « pour circulation tardive » à Moncouar en Briec le 18 mai de Louis Cogent, Jean Herry, Jean Tanneau et Fanch André. Ils sont partis pour l’Allemagne le 20 mai. Dans la dernière semaine de mai, 94 hommes de 18 à 35 ans, de toutes professions, quittent Quimper pour l’Allemagne…

En conclusion

1. La politique allemande en matière de recrutement d’ouvriers français aura beaucoup varié. En janvier 1943, quand Hitler prélève 300 000 ouvriers des usines allemandes pour en faire des soldats sur le front russe, Sauckel, chef de la main d'oeuvre du Reich, doit les remplacer d’abord par un recrutement forcé de 250 000 jeunes Français, puis, dans la même année, par d’autres vagues de « requis ». C’est de cette situation que naît le Service du travail obligatoire. Quand ensuite, en fin 1943-début 1944, c’est à l’Ouest que s’annonce un débarquement anglo-américain et que le Mur de l’Atlantique est à construire, c’est dans la zone côtière qu’il faut faire travailler une main-d’œuvre si possible recrutée sur place.

Aussi en janvier 1944 n’y a-t-il pratiquement plus de nouveaux départs pour l’Allemagne, et cependant le recrutement de la classe 1943 est engagé. Le personnel du STO de Quimper comporte une équipe de jeunes étudiants, anciens copains au lycée de La Tour-d’Auvergne à Quimper. Ils ont bénéficié d’un sursis jusqu’au 1er juillet et ont trouvé à s’embaucher en septembre, ce qui a l’avantage de les exempter personnellement d’un départ pour l’Allemagne. Ils ne sont pas là pour se « planquer ». Ils sont entrés dans la Résistance, dans les organisations « Libération-Nord » ou « l’Armée secrète ». Antoine Le Bris et Louis Kerneis sont au STO pour saboter le travail de ce service, comme Laurent Jacq est au Génie rural et René Fauvel à la préfecture. Ils s’assurent la complicité des médecins qui doivent intervenir dans les visites médicales. Ceux-ci établissent des certificats de maladie à ceux qui sont assujettis. S’ils sont en trop bonne santé, ils sont simplement déclarés « à revoir » ; ceux qui sont employés à l’Organisation Todt s’en sortent avec une déclaration d’aptitude… à rester là où ils sont. Ceux enfin qui sont exemptés parce qu'ils travaillent pour l’agriculture ou dans des entreprises d’intérêt majeur pour les occupants sont tous en bonne santé.

Jean Le Bris nous raconte la suite dans un texte rédigé par lui en 2010 : « Vers la fin de l’année 1943, le recensement se termine. La préfecture se désespère des résultats obtenus. Les statistiques sont extraordinairement mauvaises. Le directeur du STO, Lantheaume, est interrogé et reconnaît qu’il ne comprend pas. Il tente de convaincre ses rédacteurs à plus d’efficacité. En fait, plus personne ne comprend plus rien […]. Le nombre de fausses cartes délivrées s’élève à près de 3 000. Les Allemands demandent par la suite d’établir des convocations massives par commune. Pour gagner du temps, les rédacteurs se procurent les noms des décédés, des malades, et les convoquent par priorité. Pour permettre aux maquisards de circuler, des attestations provisoires leur sont délivrées. Le sabotage des dossiers de la classe 1943 est réussi ».

Il faut faire disparaître tous les dossiers, car les Allemands ne manqueront pas de s’intéresser aux curieux résultats obtenus. Il est nécessaire maintenant pour les résistants du STO de se protéger. Faire intervenir un commando armé en pleine ouverture des bureaux, comme au poste de police le 30 décembre ? Le quartier grouille d’Allemands. Mettre le feu ? La tentative du 15 octobre avait montré que l’idée d’un incendie détruisant rapidement cette masse de papier était à écarter. Reste la solution d’un enlèvement éclair, à un moment opportun, le vendredi soir, nuit tombée, immédiatement après la fermeture des bureaux. Fanch Balès et son équipe d’Ergué-Gabéric sont tout à fait aptes à intervenir pour faire disparaître la cargaison de dossiers. Laurent Jacq obtient l’accord de « Libération-Nord ». Et le « coup du STO » a fonctionné comme une belle mécanique.

2. Il est à remarquer que ce qui s’est passé dans les murs de l’école de l’Espérance le 14 janvier 1944, à 18 h 30, fait suite à plusieurs mois d’un refus nettement exprimé, non seulement par les jeunes gens concernés par l’obligation du travail en Allemagne, mais aussi par toute la population, villes et campagnes réunies. Les divergences d’intérêt entre paysans et citadins n’ont pas tenu devant une solidarité qui a joué à plein. Cela, bien que les jeunes agriculteurs fussent exemptés de la réquisition au STO.

Dès le mois de mai 1943, cette attitude est largement partagée, au moment où le Service du travail obligatoire s’installe à l’école ND de l’Espérance. Le STO n’est pas apprécié et le sera de moins en moins : « On n’entend même pas défendre le STO dans les milieux les plus favorables à la Collaboration » (Rapport du commissaire des RG du 3 juillet 1943). Ce même état d’esprit perdure en fin d’année : l’attaque contre le poste de police de Quimper a « mis la population bourgeoise de la ville dans un visible état d’euphorie » (Rapport des RG du 1er janvier 1944).

Ainsi, le « coup du STO », loin d’être une intervention d’isolés, est bien la traduction en acte d’une opposition générale à une déportation des travailleurs français en Allemagne.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire ou relire l'ouvrage de Jean Le Corre,

Récit d'un résistant déporté, Ergué-Gabéric, Cahier d'Arkae n°2, 2004. Toujours d'actualité.

Dossier (textes et photos) réalisé par François Ac'h - Keleier 82 - mars 2014

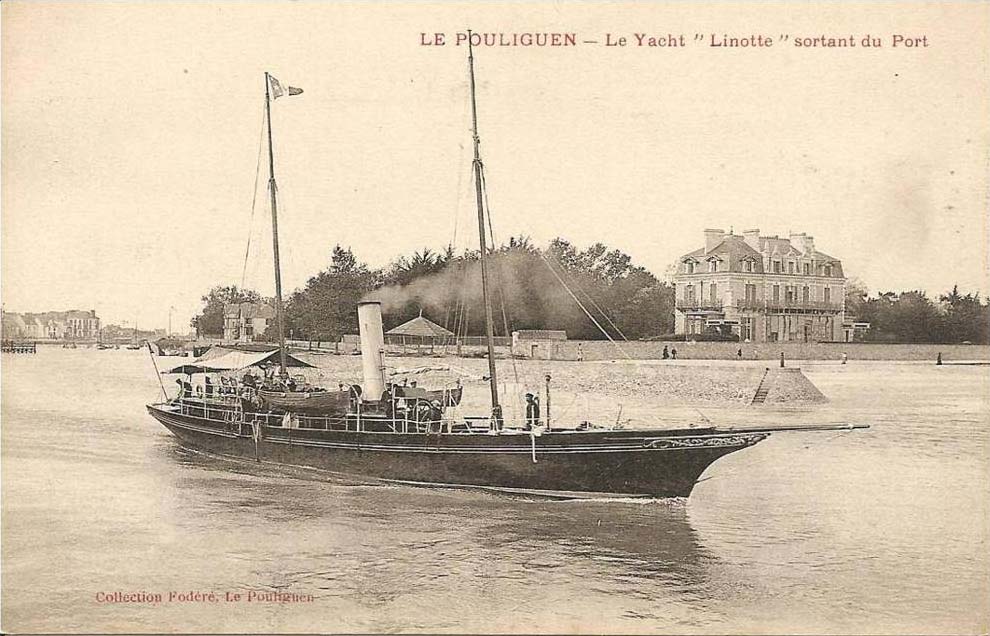

Malgré la mort de son père dans un naufrage, Yves Le Gars embarque à son tour comme mousse, le 5 juillet 1909, sur le Saint-Antoine. Mais la pêche est un métier bien trop dangereux et difficile pour le jeune garçon de 14 ans, qui débarque dès le 8 septembre suivant. Sans doute sollicité par les autorités, à une époque où les aides institutionnalisées n’existent pas, René Bolloré propose alors au jeune mousse un embarquement plus confortable sur le yacht La Linotte, goélette à vapeur de sa belle famille, les Thubé (voir encadrés p. 9), à Nantes. Il navigue ainsi durant toute la saison estivale 1910, de mai à septembre. Selon la tradition familiale, c’est en 1912 que Yves Le Gars est embauché à la papeterie Bolloré, à Odet. Pourtant, on le retrouve sur deux bateaux de pêche inscrits à Pont-l’Abbé, L’Elise et Le Petit René, de janvier 1913 à février 1914. Et il est inscrit maritime définitif le 20 janvier 1914. Le 4 mars 1915, Yves Le Gars est mobilisé au 2e dépôt de la marine à Brest comme matelot de 3e classe. Mais ce même jour, la commission de réforme du 2e arrondissement le reconnaît impropre au service à la mer et exclusivement utilisable dans un service de la marine à terre. A la suite d’une hospitalisation, du 16 mai au 7 juin 1915, il bénéficie d’un mois de convalescence qu’il passe à l’Ile-Tudy. Le 15 avril 1916, il est affecté à l’artillerie du front de mer à Brest. Le 1er janvier 1917, il est promu matelot de 2e classe et le 16 avril il est nommé télégraphiste. Le 16 mai 1917, il est affecté à Rochefort, aux patrouilles du golfe de Gascogne, mais son embarquement est annulé. Il est alors affecté au 4e dépôt de la flotte des équipages à La Rochelle. Le 1er janvier 1918, il est affecté au centre administratif de Rochefort, détaché au Bataillon de recrutement de La Rochelle. Le 28 septembre 1918, il obtient officiellement son titre de matelot-télégraphiste des arsenaux (mais il en touchait la solde depuis septembre 1917). Le 15 octobre 1919, il est placé en congé illimité et se retire à Odet, en Ergué-Gabéric, avant d’être définitivement démobilisé le 4 mars 1920. Entre-temps, en 1918, son jeune frère Joseph, était mort de la grippe espagnole, quelques jours après sa mobilisation dans la marine, à Brest. Dès le 17 juin 1919, Yves Le Gars avait épousé, à Ergué-Gabéric, Jeanne Niger, couturière, dont le père (conducteur de machine à papier) et les sœurs travaillaient à la papeterie. Il effectuera lui-même toute sa carrière aux Papeteries de l’Odet, aux machines à papier tout d’abord, puis comme conducteur de la centrale thermique, avant de terminer garçon de laboratoire. Il décède à Quimper le 18 février 1979.

Malgré la mort de son père dans un naufrage, Yves Le Gars embarque à son tour comme mousse, le 5 juillet 1909, sur le Saint-Antoine. Mais la pêche est un métier bien trop dangereux et difficile pour le jeune garçon de 14 ans, qui débarque dès le 8 septembre suivant. Sans doute sollicité par les autorités, à une époque où les aides institutionnalisées n’existent pas, René Bolloré propose alors au jeune mousse un embarquement plus confortable sur le yacht La Linotte, goélette à vapeur de sa belle famille, les Thubé (voir encadrés p. 9), à Nantes. Il navigue ainsi durant toute la saison estivale 1910, de mai à septembre. Selon la tradition familiale, c’est en 1912 que Yves Le Gars est embauché à la papeterie Bolloré, à Odet. Pourtant, on le retrouve sur deux bateaux de pêche inscrits à Pont-l’Abbé, L’Elise et Le Petit René, de janvier 1913 à février 1914. Et il est inscrit maritime définitif le 20 janvier 1914. Le 4 mars 1915, Yves Le Gars est mobilisé au 2e dépôt de la marine à Brest comme matelot de 3e classe. Mais ce même jour, la commission de réforme du 2e arrondissement le reconnaît impropre au service à la mer et exclusivement utilisable dans un service de la marine à terre. A la suite d’une hospitalisation, du 16 mai au 7 juin 1915, il bénéficie d’un mois de convalescence qu’il passe à l’Ile-Tudy. Le 15 avril 1916, il est affecté à l’artillerie du front de mer à Brest. Le 1er janvier 1917, il est promu matelot de 2e classe et le 16 avril il est nommé télégraphiste. Le 16 mai 1917, il est affecté à Rochefort, aux patrouilles du golfe de Gascogne, mais son embarquement est annulé. Il est alors affecté au 4e dépôt de la flotte des équipages à La Rochelle. Le 1er janvier 1918, il est affecté au centre administratif de Rochefort, détaché au Bataillon de recrutement de La Rochelle. Le 28 septembre 1918, il obtient officiellement son titre de matelot-télégraphiste des arsenaux (mais il en touchait la solde depuis septembre 1917). Le 15 octobre 1919, il est placé en congé illimité et se retire à Odet, en Ergué-Gabéric, avant d’être définitivement démobilisé le 4 mars 1920. Entre-temps, en 1918, son jeune frère Joseph, était mort de la grippe espagnole, quelques jours après sa mobilisation dans la marine, à Brest. Dès le 17 juin 1919, Yves Le Gars avait épousé, à Ergué-Gabéric, Jeanne Niger, couturière, dont le père (conducteur de machine à papier) et les sœurs travaillaient à la papeterie. Il effectuera lui-même toute sa carrière aux Papeteries de l’Odet, aux machines à papier tout d’abord, puis comme conducteur de la centrale thermique, avant de terminer garçon de laboratoire. Il décède à Quimper le 18 février 1979. Ingénieur civil Eugène Pérignon est un pionnier de la plaisance à vapeur. En 1868, il fait construire La Fauvette, un yacht de 214 tonneaux pour 38, 3 mètres de longueur. En 1888, il fait construire en Angleterre La Linotte, goélette à vapeur de 90 tonneaux, 30 m. de longueur, d’une puissance de 200 chevaux, « type charmant de petit bateau à vapeur rapide, apte à la fois à la navigation de mer et à celle de rivière ». Malgré ses faibles dimensions, La Linotte a de larges emménagements et peut offrir une très noble hospitalité et peut offrir une très noble hospitalité à plusieurs passagers. Sa marche dépasse 12 nœuds, ce qui représente une remarquable « utilisation de la puissance de la machine ». Par la suite Eugène Pérignon fait construire une deuxième Fauvette, avant de décéder à Paris en 1900. C’est sur ce dernier bateau, achetée la même année par sa mère, que Virginie Herriot débuta, comme mousse, une prestigieuse carrière de navigatrice. Quant à La Linotte, c’est en mars 1909 que Gaston Thubé, riche armateur nantais, après avoir fait carrière dans la magistrature, l’achète au Havre, à un dénommé Champrobert. Le yacht rejoint Nantes, son nouveau port d’attache le 10 mars. En mai, Yves Le Gars embarque comme mousse pour participer à la croisière inaugurale de son nouveau propriétaire, un tour de Bretagne. La Linotte est aux Sables-d’Olonne le 9 juillet, au Pouliguen le 12, avant d’arriver finalement à Saint-Malo le 20. Réquisitionnée par la marine nationale à Dieppe le 28 juillet 1916, La Linotte est transformée en patrouilleur auxiliaire. Libérée le 7 février 1919, on la trouve sans doute ensuite comme bateau promenade au Tréport. En souvenir de ce bateau de famille, Marie Amélie Thubé, fille de Gaston Thubé et épouse de l’industriel René Bolloré, donne le nom de Linotte II à une barge hollandaise qu’elle a fait construire, et sur laquelle son fils Gwen-Aël fait ses premières armes de marin, comme mousse. Devenu marin confirmé à son tour, celui-ci achète en 1948 un grand voilier construit lui aussi en Hollande, en 1933, par Camper-Nicholson, sur un plan de l’anglais Halden, et qu’il baptise Linotte III. Ce bateau sera vendu en 1972. Mais le nom de ce charmant petit passereau, quelque peu écervelé à ce qu’il paraît, ne fut pas l’apanage des familles Thubé-Bolloré. Il a donné son nom à bien d’autres bateaux.

Ingénieur civil Eugène Pérignon est un pionnier de la plaisance à vapeur. En 1868, il fait construire La Fauvette, un yacht de 214 tonneaux pour 38, 3 mètres de longueur. En 1888, il fait construire en Angleterre La Linotte, goélette à vapeur de 90 tonneaux, 30 m. de longueur, d’une puissance de 200 chevaux, « type charmant de petit bateau à vapeur rapide, apte à la fois à la navigation de mer et à celle de rivière ». Malgré ses faibles dimensions, La Linotte a de larges emménagements et peut offrir une très noble hospitalité et peut offrir une très noble hospitalité à plusieurs passagers. Sa marche dépasse 12 nœuds, ce qui représente une remarquable « utilisation de la puissance de la machine ». Par la suite Eugène Pérignon fait construire une deuxième Fauvette, avant de décéder à Paris en 1900. C’est sur ce dernier bateau, achetée la même année par sa mère, que Virginie Herriot débuta, comme mousse, une prestigieuse carrière de navigatrice. Quant à La Linotte, c’est en mars 1909 que Gaston Thubé, riche armateur nantais, après avoir fait carrière dans la magistrature, l’achète au Havre, à un dénommé Champrobert. Le yacht rejoint Nantes, son nouveau port d’attache le 10 mars. En mai, Yves Le Gars embarque comme mousse pour participer à la croisière inaugurale de son nouveau propriétaire, un tour de Bretagne. La Linotte est aux Sables-d’Olonne le 9 juillet, au Pouliguen le 12, avant d’arriver finalement à Saint-Malo le 20. Réquisitionnée par la marine nationale à Dieppe le 28 juillet 1916, La Linotte est transformée en patrouilleur auxiliaire. Libérée le 7 février 1919, on la trouve sans doute ensuite comme bateau promenade au Tréport. En souvenir de ce bateau de famille, Marie Amélie Thubé, fille de Gaston Thubé et épouse de l’industriel René Bolloré, donne le nom de Linotte II à une barge hollandaise qu’elle a fait construire, et sur laquelle son fils Gwen-Aël fait ses premières armes de marin, comme mousse. Devenu marin confirmé à son tour, celui-ci achète en 1948 un grand voilier construit lui aussi en Hollande, en 1933, par Camper-Nicholson, sur un plan de l’anglais Halden, et qu’il baptise Linotte III. Ce bateau sera vendu en 1972. Mais le nom de ce charmant petit passereau, quelque peu écervelé à ce qu’il paraît, ne fut pas l’apanage des familles Thubé-Bolloré. Il a donné son nom à bien d’autres bateaux.

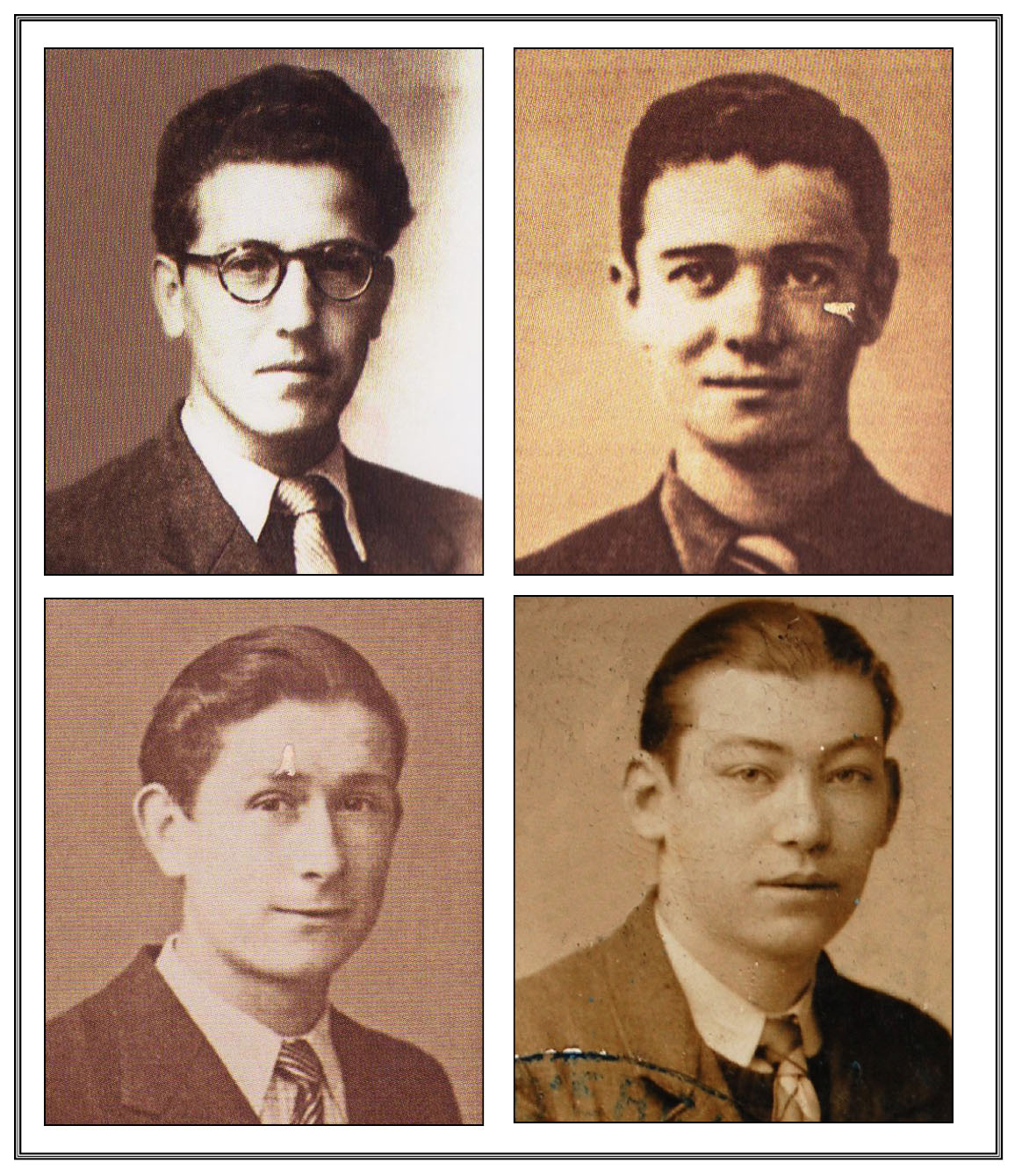

Pour les Gabéricois, la date du 14 janvier 1944 est une grande référence historique. C’est ce vendredi soir, en fin d’après-midi, que quatre jeunes d’Ergué-Gabéric, Fanch Balès, Pierre Le Moigne, Jean Le Corre et Hervé Bénéat, participèrent à l’enlèvement, dans les bureaux du Service du travail obligatoire à Quimper, de l’ensemble des dossiers des jeunes Finistériens désignés ou à désigner pour aller travailler en Allemagne. Pendant une bonne partie de la nuit, ils brûlèrent cette masse de papier dans le four de la boulangerie Balès, au Bourg.

Pour les Gabéricois, la date du 14 janvier 1944 est une grande référence historique. C’est ce vendredi soir, en fin d’après-midi, que quatre jeunes d’Ergué-Gabéric, Fanch Balès, Pierre Le Moigne, Jean Le Corre et Hervé Bénéat, participèrent à l’enlèvement, dans les bureaux du Service du travail obligatoire à Quimper, de l’ensemble des dossiers des jeunes Finistériens désignés ou à désigner pour aller travailler en Allemagne. Pendant une bonne partie de la nuit, ils brûlèrent cette masse de papier dans le four de la boulangerie Balès, au Bourg.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire ou relire l'ouvrage de Jean Le Corre, Récit d'un résistant déporté, Ergué-Gabéric, Cahier d'Arkae n°2, 2004. Toujours d'actualité.

Pour aller plus loin, nous vous conseillons de lire ou relire l'ouvrage de Jean Le Corre, Récit d'un résistant déporté, Ergué-Gabéric, Cahier d'Arkae n°2, 2004. Toujours d'actualité. La France se targue souvent d’être la patrie des droits de l’homme et du citoyen. Mais en ce qui concerne les droits de la femme, le compte n’y est pas. La Révolution a exclu que les femmes puissent avoir le droit de vote le 22 décembre 1789. Pourtant, une fervente révolutionnaire, Olympe de Gouges, publia en 1791 une "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne". Cet appel fut ignoré et son auteure guillotinée sous la Terreur !

La France se targue souvent d’être la patrie des droits de l’homme et du citoyen. Mais en ce qui concerne les droits de la femme, le compte n’y est pas. La Révolution a exclu que les femmes puissent avoir le droit de vote le 22 décembre 1789. Pourtant, une fervente révolutionnaire, Olympe de Gouges, publia en 1791 une "Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne". Cet appel fut ignoré et son auteure guillotinée sous la Terreur ! 1945-1971 : aucune femme n’est élue

1945-1971 : aucune femme n’est élue 1983 : les femmes entrent en force

1983 : les femmes entrent en force